ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

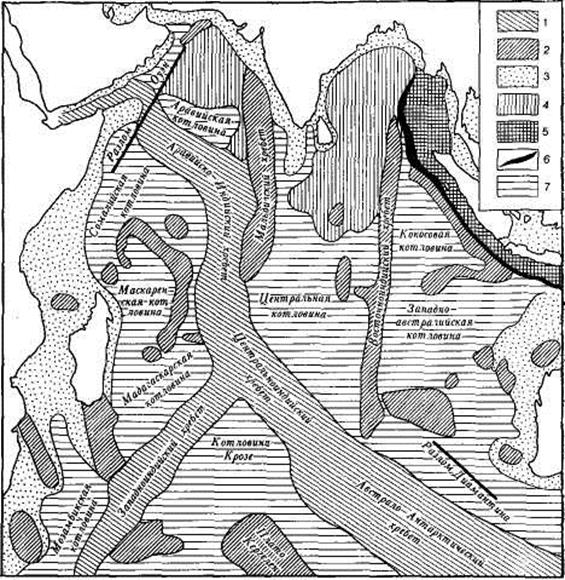

В отличие от Северного Ледовитого и Атлантического океанов в Индийском океане имеется не один, а несколько срединно-океанических хребтов: Западноиндийский, Аравийско-Индийский, Цент-ральноиндийский, переходящий к востоку от острова Амстердам в Австрало-Антарктический (рис. 35). Все хребты, за исключением Австрало-Антарктического, сравнительно обстоятельно изучены и обнаруживают большое сходство в строении со Срединно-Атлантическим хребтом. Австрало-Антарктический хребет исследован слабее. Он, по-видимому, отличается меньшим расчленением фланговых зон, меньшей высотой и слабой выраженностью рифтовой зоны. Срединные хребты Индийского океана, как и в Атлантике, разбиты не только продольными разломами, придающими своду рифтовую структуру, но и поперечными. Однако преобладают разломы

Рис. 35. Рельеф дна Индийского океана:

/ — срединно-океанические хребты; 2 — подводные хребты и поднятия; 3 — подводные окраины материков; 4 — гигантские конусы выноса мутьевых потоков; 5 — островные дуги и котловины переходных зон; 6 — глубоководные желоба; 7 — океанические котловины

меридионального или (реже) субширотного, но не широтного простирания. С одним из таких субширотных разломов, рассекающих южную часть Аравийско-Индийского хребта, связана максимальная глубина Индийского океана — 6400 м 1 . Это разлом Вима. Широкая зона тектонического дробления недавно выявлена в средней части Австрало-Антарктического хребта. Она выражена сложной системой коротких меридиональных гребней и впадин.

Наряду со срединными хребтами в Индийском океане имеется несколько крупных хребтов с океаническим типом строения земной коры и сбросово-глыбовой структурой. Самый крупный из них

— Восточноиндийский хребет, начинающийся в южной части Бенгальского залива и заканчивающийся близ Центральноиндийского хребта. Эта огромная горная система (по протяжению больше Урала) была открыта в начале 60-х годов.

Упомянем о еще двух крупных глыбовых хребтах — Мальдивском и Мадагаскарском, расположенных в Западной части океана. Из них Мадагаскарский хребет, по всей вероятности, представляет собой материковую структуру и является погруженной частью Мадагаскарской платформы. Между о. Мадагаскаром и Аравийско-Индийским хребтом расположен дугообразно изогнутый в плане Маскаренский хребет, который в северной части (район Сейшельских островов) имеет материковый тип коры. По мнению одних исследователей, это обломок некогда единого материка южного полушария — Гондваны, объединявшего еще в начале мезозоя все южные материки нашей планеты. По мнению других, это недоразвившийся материк.

Из крупнейших орографических элементов Индийского океана упомянем также вулканические плато Крозе и Кергелен. Первое из них — типичное океаническое образование. Плато Кергелен представляет собой далеко выдающийся на север выступ Антарктической материковой платформы.

Для днищ котловин Индийского океана наиболее характерен рельеф абиссальных холмов. Плоские абиссальные равнины занимают лишь очень небольшие участки дна.

РЕЛЬЕФ ЛОЖА И СРЕДИННЫХ ХРЕБТОВ ТИХОГО ОКЕАНА

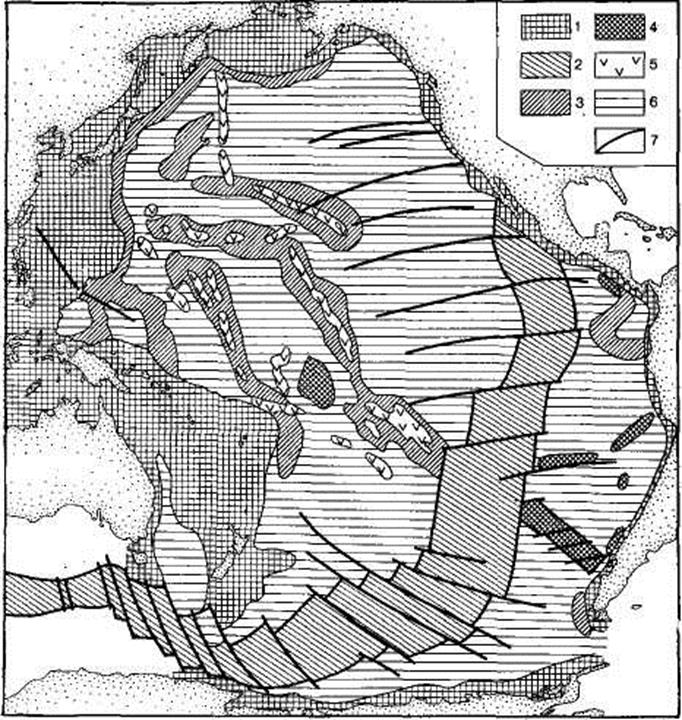

В Тихом океане, площадь которого составляет почти половину всего Мирового океана, отмечается наибольшее разнообразие мегарельефа ложа. Срединные хребты Тихого океана (их два — Южно- и Восточнотихоокеанский) по строению напоминают Австрало-Антарктический: их широкие фланги имеют сравнительно слабо расчлененный рельеф, а рифтовая структура осевой зоны не так ярко проявляется, как в Срединно-Атлантическом или Аравийско-Индийском хребтах. Наиболее крупные черты строения срединных хребтов Тихого океана связаны с секущими их вкрест простирания мощными разломами. По разломам срединный хребет разбит на целый ряд сегментов параллелепипедальных очертаний, сдвинутых относительно друг друга по латерали 1 . Геофизические черты строения срединных хребтов Тихого океана аналогичны описанным для других срединно-океанических хребтов.

Между 40 и 30° ю. ш. от Восточнотихоокеанского хребта на юго-восток отходит Западночилийский хребет, имеющий рифтовую структуру и отличающийся сейсмичностью и проявлениями вулканизма, в связи с чем его можно гипотетически считать ответвлением срединно-океанической системы. Севернее экватора в осевой зоне Восточнотихоокеанского хребта начинают проявляться черты рифтовой структуры.

Калифорнийский залив, по-видимому, представляет собой рифтовую зону на участке перехода рифтовой структуры на западную окраину Северо-Американского материка. Земная кора как Южнотихоокеанского, так и Восточнотихоокеанского хребтов рифтогенного типа.

Другие линейно вытянутые орографические элементы дна Тихого океана характеризуются океаническим типом земной коры. Они имеют вид крупных валов, на сводах которых насажены вулканы, в ряде случаев образующих целые вулканические цепи. Наиболее грандиозен из них по протяженности, высоте и бурным проявлениям вулканизма океанического типа Гавайский хребет, увенчанный одноименными островами. Вулканы этих хребтов щитовые и извергают магму основного состава.

Расположение крупнейших орографических элементов ложа Тихого океана показано на рис. 36.

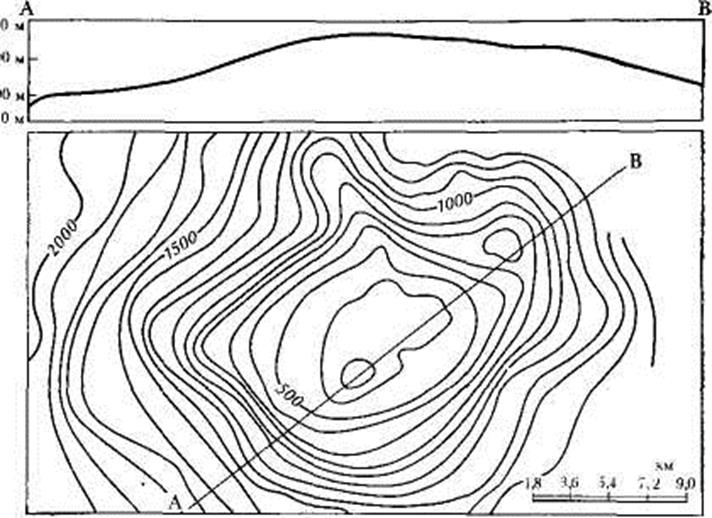

В Тихом океане распространены также океанические валы, на гребнях которых возвышаются плосковершинные горы — гайоты. Морфологически это конусы с усеченной вершиной. Наиболее характерный вал с гайотами Маркус-Неккер протягивается в широтном направлении от южной части Гавайских островов на запад к островам Бенин и Волкано. Глубина над вершинами многих гайотов достигает 2,5 тыс. метров (в среднем 1300 м). Такая глубина, очевидно, указывает на погружение гайотов, так как предполагать столь значительное понижение уровня океана в прошлом нет оснований.

Другие океанические сводовые поднятия имеют горные вершины, увенчанные коралловыми постройками — кольцевыми рифами, или атоллами. По данным геофизических исследований, горы, послужившие основаниями для коралловых рифов, также являются вулканическими образованиями. Интересно, что большая часть океанических сводовых хребтов и с вулканическими цепями, и с гайотами, и с коралловыми рифами приурочены к широкой полосе, пересекающей Тихий океан с юго-востока на северо-запад, от района острова Пасхи до Северо-Западной котловины включительно. По мнению Г. Менарда, океанические поднятия являются остатками древнего срединно-океанического хребта, который в конце мела — начале палеогена подвергся разрушению в результате мощных тектонических процессов. По глубоким разломам происходили бурные вулканические извержения, а затем крупные участки хребта испытали погружение, возник лабиринт котловин, горных поднятий, вулканов, гайотов и коралловых атоллов — исключительно сложный рельеф центральной и северо-западной частей ложа Тихого океана. О масштабах вулканических процессов того времени свидетельствует общий объем выброшенного вулканического материала. Он, по подсчетам Г. Менарда, оказался в десятки раз больше, чем суммарный объем эффузивов, слагающих лавовые плато Британской Колумбии и Декана. Вулканическим материалом сложены у подножий подводных хребтов (уцелевших остатков срединного хребта) шлейфы в виде наклонных абиссальных равнин, получивших название «островных шлейфов».

Рис. 36. Рельеф дна Тихого океана:

1 — подводные окраины материков и переходные зоны; 2 — срединно-океанические хребты;

3 — сводово-океанические поднятия; 4 — глыбовые хребты и плато; 5 — вулканические хребты; 6 — котловины ложа океана; 7 — крупнейшие разломы

Эти шлейфы — один из специфических типов рельефа окраинных частей котловин ложа Тихого океана.

Поскольку ложе Тихого океана почти всюду отделено от материков глубоководными желобами, поступление терригенного материала с суши в Тихий океан очень невелико. В результате в Тихом океане днища котловин имеют малую мощность осадков, всюду преобладает рельеф абиссальных холмов. Только в пределах залива Аляски имеется обширная плоская абиссальная равнина, но и здесь рассеяны многочисленные гайоты. Кроме того, обширная абиссальная равнина занимает большую часть приантарктической котловины Тихого океана — котловины Беллинсгаузена. Широкое развитие абиссальных равнин характерно также и для приантарктических котловин Индийского и Атлантического океанов. Это связано со значительным приносом терригенного материала плавучими льдами-айсбергами, образующимися благодаря стеканию льда с Антарктического

| Рис. 37. Гайот Эрбен. В верхней части рисунка – профиль гайота по линии АВ |

|

Для ложа Тихого океана очень характерны глубинные разломы широтного простирания, прослеживающиеся на протяжении нескольких тысяч километров. Они выражены в рельефе дна котловин в виде вытянутых с запада на восток узких глыбовых хребтов-горстов и сопровождающих их ложбин-грабенов. Разломы пересекают также Восточнотихоокеанский и Южнотихоокеанский хребты, причем отдельные сегменты хребтов, как уже упоминалось, сдвинуты относительно друг друга на сотни километров. Таким образом, и в Тихом и в Атлантическом океанах имеются бесспорные признаки значительных горизонтальных движений земной коры.

Тем не менее, главное значение в развитии мегарельефа дна океанов вообще и Тихого в частности принадлежит, по-видимому, вертикальным движениям земной коры. Для срединных хребтов основную роль играют положительные, а для ложа океана — отрицательные движения. Особо следует отметить, что отрицательные движения характерны не только для котловин, но и для большинства положительных форм рельефа ложа океана. Об этом свидетельствует нахождение гайотов на значительных глубинах, в десятки раз превышающих возможный размах колебаний уровня океана, и большая мощность коралловых известняков, слагающих океанические атоллы. Бурение на некоторых атоллах Тихого океана показало, что общая мощность коралловых отложений, начиная с эоцена, достигает 1400 м, а рифообразующие кораллы могут обитать лишь на глубинах до 50 м. Собственные колебания уровня океана за счет таяния ледниковых покровов не превышают 110 м. Данные глубоководного бурения также свидетельствуют о значительных вертикальных движениях (преимущественно отрицательных) дна океана. По-видимому, за кайнозой средняя величина погружения дна океана составила около 1 км.

Источник

Изолированность и водообмен между океанами

19.Индийский океан – геологическое строение дня и важнейшие черты рельефа.

В пределах Индийского океана выделяют подводную окраину материков, ложе океана, срединно-океанические хребты и совсем незначительную переходную зону (рис. 33).

Подводная окраина материков. Несмотря на небольшую ширину шельфа (7—80 км), подводная окраина материков в пределах Индийского океана занимает значительную площадь, что связано с распространением краевых плато.

В Евразии полностью шельфом является Персидский залив с глубинами 100 м и выровненным аккумулятивными процессами дном. В строении узкого шельфа Индостана также большую роль играет аккумуляция аллювиального материала. В северной части Бенгальского залива происходит накопление толщи терригенного материала, выносимого в море реками Ганг и Брахмапутра, поэтому шельф здесь тоже неширок. Шельф Андаманского моря широкий. С глубин 100—200 м начинается узкий континентальный склон, местами расчлененный подводными каньонами, из которых самые внушительные — каньоны Инд и Ганг. На глубине 1000—1500 м материковый склон сменяется материковым подножием, где находятся обширные (до нескольких сотен километров ширины) конусы выноса мутьевых потоков, образующие наклонную равнину.

Подводная окраина Африканского материка также имеет узкий шельф. Узкий и крутой материковый склон характерен для побережья Сомали и Мозамбикского пролива. Многочисленные подводные каньоны у берегов Африки служат путями мутьевых потоков, которые формируют сравнительно четко выраженное широкое материковое подножие. Дно Мозамбикского пролива сложено земной корой континентального типа, что свидетельствует о сравнительно недавнем отделении Мадагаскара от Африки благодаря опусканию платформы.

Участок шельфа Австралийской платформы отличается широким развитием коралловых построек. В районе Бассова пролива рельеф шельфа имеет структурно-денудационный характер. Материковый склон очень пологий, изборожден каньонами. Переход склона в материковое подножие выражен нечетко.

Переходная зона. Переходная зона в Индийском океане занимает немногим более 2 % всей площади океана и представлена лишь частью Индонезийской переходной области. Резко выраженным элементом этой области является Зондский (Яванский) глубоководный желоб (7729 м). Он прослеживается до северной части Бенгальского залива и в длину достигает 4000 км. К северу и северо-востоку от него расположена внешняя островная дуга Зондских островов, которая на севере начинается грядой Андаманских островов и продолжается Никобарскими островами. Южнее острова Суматра внешняя дуга целиком становится подводной, а затем острова снова поднимаются над поверхностью океана в виде островов Сумба и Тимор. Вдоль острова Тимор опять появляется небольшой по длине желоб глубиной до 3300 м. За внешней дугой параллельно ей протягивается Балийская депрессия глубиной до 4850 м, отделяющая от внешней внутреннюю островную дугу, которая состоит из крупных островов Суматра, Ява, Бали. Роль островной дуги на Суматре и Яве выполняют их внешние по отношению к Индийскому океану вулканические хребты. А часть этих же островов, обращенная к Южно-Китайскому и Яванскому морям, являются аккумулятивными низменностями с материковым типом земной коры. Активным вулканизмом характеризуются Зондские острова, где на-считывается 95 вулканов, из которых 26 действующие. Наиболее известен вулкан Кракатау.

Срединно-океанические хребты. В Индийском океане представлена система срединно-океанических хребтов, которые образуют основу орографического каркаса дна Индийского океана.

На юго-западе океана начинается Западно-Индийский хребет, имеющий северо-восточное простирание и характеризующийся всеми признаками рифтогении (высокая сейсмичность, подводный вулканизм, рифтовая структура гребня). На восточном склоне хребта находятся два крупных вулканических массива, выступающих над водой. Их вершины образуют острова Принс-Эдуард и Крозе. В районе острова Родригес, на широте около 20 , Западно-Индийский хребет соединяется с Аравийско-Индийским.

Аравийско-Индийский хребет изучен достаточно полно. В нем четко выражена рифтовая структура гребневой зоны, велика сейсмичность, а на поверхность дна выходят ультраосновные породы. На севере Аравийско-Индийский хребет принимает почти широтное простирание и сменяется рифтово-глыбовыми структурами дна Аденского залива. В западной части Аденского залива система рифтов раздваивается и формирует две ветви. Южная ветвь вторгается в пределы Африканского материка в виде восточноафриканских рифтов, а северную ветвь образуют рифты Красного моря, залива Акаба, Мертвого моря. В центральных районах Красного моря на больших глубинах обнаружены мощные выходы горячих (до +70 С) и чрезвычайно соленых (до 300 %о) вод.

Следующее звено системы срединно-океанических хребтов — Центрально-Индийский хребет. Он протягивается от острова Род-ригес, т. е. от района сочленения Западно-Индийского и Аравийско-Индийского хребтов, на юго-восток до островов Амстердам и Сен-Поль, где разлом Амстердам отделяет его от еще одного звена срединно-океанической системы в Индийском океане — Австрало-Антарктического поднятия.

На востоке и юго-востоке океана система срединно-океанических хребтов представлена Маскаренским, Мозамбикским, Мадагаскарским хребтами.

Еще один крупный хребет в Индийском океане — Восточно-Индийский. Он протягивается примерно от 32 ю. ш. почти в меридиональном направлении к Бенгальскому заливу и имеет длину 5000 км. Это узкое горное поднятие, разбитое продольными разломами. Против его средней части в восточном направлении отходит поднятие Кокосовых островов, представленное несколькими вулканическими конусами. Вершины Кокосовых островов покрыты коралловыми атоллами. Здесь же расположен остров Рождества, который является поднятым древним атоллом с абсолютной высотой 357 м.

От южной окраины Восточно-Индийского хребта почти в широтном направлении на восток отходит Западно-Австралийский хребет, состоящий из платообразных поднятий и резко выраженных гряд. По мнению многих американских ученых, он сложен корой материкового типа мощностью до 20 км. На склонах хребта обнаружены обломки долеритов, похожих на долериты острова Тасмания.

Ложе океана. Система многочисленных хребтов и поднятий разделяет ложе Индийского океана на 24 котловины, из которых крупнейшими являются Сомалийская, Маскаренская, Мадагаскарская, Мозамбикская, Центральная, Кокосовая, Амстердамская, Западно-Австралийская, Южно-Австралийская, Африканско-Антарктическая и др. Самые глубокие из них — Амстердамская (7102 м), Африканско-Антарктическая (6972 м), Западно-Австралийская (6500 м), Мадагаскарская (6400 м). Рельеф днищ котловин представлен равнинами с мелкохолмистым и мелкоглыбовым расчленением, а также равнинами с крупнохолмистым и крупноглыбовым расчленением.

Как и в Тихом океане, в рельефе ложа Индийского океана большую роль играют разломы, имеющие субмеридиональное и меридиональное простирание. Реже встречаются разломы субширотного и широтного простирания.

Для ложа Индийского океана характерны сотни отдельных подводных горных вершин. Наиболее значительными среди них являются: гора Афанасия Никитина в Центральной котловине, гора Щербакова в Западно-Австралийской котловине. В Аравийском море в 1967 г. была открыта подводная гора, названная горой МГУ, с характерной плоской вершиной, что придает ей сходство с гайотами Атлантического и Тихого океанов.

Источник