- Средние показатели солёности Мирового океана — измерение значений

- Свойства океанических вод

- Понятие солёности

- Мировой океан

- Температура и отличительные особенности

- Интересные факты

- Средняя соленость мирового океана

- Знак солености

- Почему вода горькая?

- Факторы, влияющие на уровень вкуса в океанской воде

- Места с наименьшим и наибольшим значением промилле

- Что мы узнали?

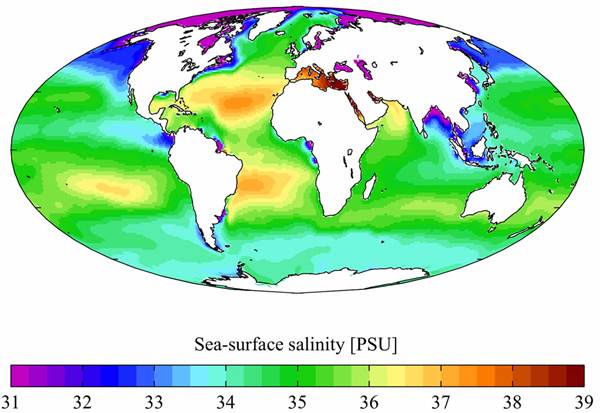

- Среднегодовая солёность воды Мирового океана (в промилле). Данные из Мирового океанического атласа, 2001

Средние показатели солёности Мирового океана — измерение значений

Солёность мирового океана — средняя величина содержания соли во всей океанической и морской воде. Это один из наиболее важных параметров, оказывающих огромное влияние на подводный мир. Обычно концентрация измеряется в промилле, процентах или граммах. Выбор единиц зависит от конкретных расчётов.

Свойства океанических вод

Океанская вода на вкус горько-солёная. От пресной она отличается температурой замерзания, показателем прозрачности, весом и содержанием минеральных веществ. Также солёная жидкость по-разному реагирует с различными веществами.

Солёность воды в океане зависит от географии, и она неодинаковая. Показатель отличается по слоям жидкости (поверхностный или глубокий). Влияет и наличие течений. Максимальная величина составляет 41‰, и наблюдается в Персидском заливе.

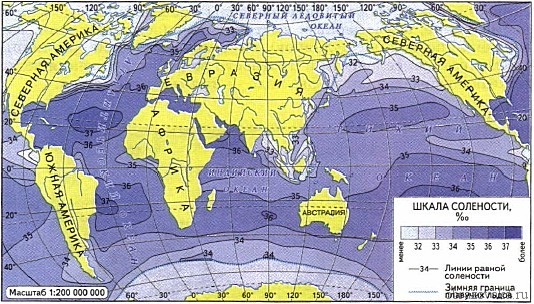

На карте наглядно показано, где и какое содержание соли в одном килограмме жидкости.

Достоинства солёной воды:

Также солёная жидкость имеет недостатки.

Её нельзя использовать для бытовых нужд и питья, так как она подходит далеко не для всех живых организмов. При некоторых болезнях повышенное содержание минералов наносит вред человеку. Океаническая вода ускоряет коррозию металлических конструкций, в том числе кораблей.

Понятие солёности

Под солёностью понимают количество веществ с определёнными свойствами, которые растворены в жидкости. Молекулы солей состоят из натрия, калия, сульфатов и нитратов.

Если верить самой распространённой гипотезе, то океаническая вода стала солёной из-за вымывания из земли и пород различных солей. Все реки впадают в океаны и моря.

Пресные потоки во время движения по руслу взаимодействуют с разными породами, вымывая из них различные вещества. После этого вода попадает в океан. Под воздействием солнца жидкость нагревается и испаряется, после чего снова попадает в реки с дождями. Всё начинается заново. Молекулы соли не участвуют в процессе испарения. Поэтому за сотни миллионов лет в океанической воде накопилось большое количество минеральных соединений.

Есть и другая гипотеза. Согласно ей, мировой океан изначально был пресным. Во время формирования земной коры вследствие высокой тектонической активности выделялось большое количество серы. Долгое время шли кислотные дожди, наполняя водоёмы. Постепенно кислота разъедала породы, образовывая новые соединения — соли. Они плавно начали заменять едкие вещества.

Для измерения солёности чаще всего применяется электрический метод. Сначала берётся проба непосредственно в океане. Затем специальные ячейки электропроводности опускают в воду. По сопротивлению вычисляется количество солей. Точность такого способа достигает 0,001 ПЕС. Также применяются и более простые способы.

Основные инструменты, использующиеся для проведения замеров:

- кондуктометр;

- гидрометр;

- ручной рефрактометр.

Эти приборы позволяют самостоятельно проводить исследования. Самым точным из них является рефрактометр.

Мировой океан

Солёность замеряют в промилле — физической единице, которая показывает, сколько граммов вещества в килограмме исследуемого образца. Показатели могут изменяться в зависимости от климата, количества пресных рек, широты и т. д.

Из таблицы ниже можно узнать самый высокий и самый маленький показатель солёности в океанах.

| Название | Площадь, км² | Средняя солёность, ‰ (промилле) |

| Тихий | 178 784 000 | 34,5 |

| Индийский | 76 174 000 | 34,8 |

| Атлантический | 106 500 000 | 35,4 |

| Северный ледовитый | 14 750 000 | 34,3 |

| Южный | 86 000 000 | 34 |

В Атлантике показатели отличаются в зависимости от зоны. На территориях, расположенных вблизи экватора, значение солёности около 34‰, так как там выпадает много осадков. В области тропиков солёность повышается до 37‰. Вблизи рек показатель резко снижается до 18-22‰.

В целом уровень солёности постоянно изменяется. Показатели никогда не бывают одинаковыми, даже если замеры проводятся в одной зоне, но только в разные сезоны.

Основные причины изменения показателей:

Возле берегов, где впадают пресные реки, показатель солёности значительно снижен. Например, в Каспийском море возле места впадения Волги солёность равняется 0,3‰. В открытой части показатель возрастает до 13‰.

Во время появления льдов в процессе участвует только вода. Поэтому в арктических льдах содержится пресная вода без соли. Молекулы солей остаются в незастывшей жидкости, повышая своё процентное содержание. Во время таяния солёность быстро уменьшается.

Также показатель зависит и от течений. Тёплые повышают солёность, а холодные — снижают.

Температура и отличительные особенности

В большей части всех океанов температура более или менее постоянна и равняется примерно +2 градусам. При большой глубине (от 2 000 м) данный показатель может изменяться в любую сторону.

Основные факторы, которые влияют на температурные колебания:

- ветра;

- солнечный нагрев;

- течения;

- погодные условия;

- впадающие реки.

Замерзает жидкость при -2 градусах. Температура верхних слоёв океанов увеличивается с приближением к экватору.

Плотность солёной воды выше, чем у пресной. Вес одного литра жидкости из океана примерно на 25 граммов больше речной. Именно из-за этого в морях проще держаться на плаву. В океанических водных массах находится примерно 60 химических соединений.

Испарение океанической воды происходит гораздо дольше, чем пресной. Дело в том, что молекулам сначала нужно отделиться от солей. Только после этого жидкость сможет превратиться в газ. На данный процесс необходимо время.

Рыбы в реках и морях находятся абсолютно в разных условиях. Далеко не все морские организмы способны существовать в пресной воде.

Человеку нельзя пить много солёной жидкости, так как это приведёт к сбою водно-солевого баланса. Также это нарушает осмотическое давление.

Интересные факты

Самой солёной частью Мирового океана является Мёртвое море. В нём содержание соли доходит до 270 промилле. Плотность жидкости варьируется в пределах 1,3-1,4 г/см³, из-за чего в ней практически невозможно утонуть. Расположен водоём возле Иордании и Израиля.

Пресной водой считают ту, солёность которой меньше 1‰. Наименьшее содержание соли в Балтийском море — всего 7‰.

Солёная вода замерзает только в тех случаях, когда под ней располагается ещё более солёный слой жидкости. В холодных водах северных и южных широт морские обитатели не замерзают из-за того, что в их крови есть специальный белок, препятствующий преобразованию жидкости в лёд.

На солёных озёрах обычно можно полюбоваться очень странными ландшафтами берегов. На них зачастую отсутствует растительность. Такие места становятся здравницами, где лечат кожные заболевания и болезни лёгких. Много солёных озёр расположено возле границы России с Казахстаном.

Источник

Средняя соленость мирового океана

Знак солености

Ученые придумали специальное обозначение солености. Оно называется промилле, и очень похож на %, но отличается дополнительным ноликом сзади – ‰. Промилле показывает, чему равен объем вещества, растворенный в одном литре воды. Если у нас есть компонент и его количество – 2 грамма в литре воды, то мы имеем значение 2 ‰.

Почему вода горькая?

Замечали, какова вода в море на вкус?

Соли в океане настолько много, что если ее всю высушить и рассыпать по суше, то получится слой, высотой не меньше 150 метров.

Факторы, влияющие на уровень вкуса в океанской воде

Рассмотрим, от чего зависит средняя соленость мирового океана:

- Испарение. Чем интенсивнее вода покидает свое место нахождение, тем больше твердых частиц остается в океане. Соли не испаряются.

- Есть ли в океане ледники, и на сколько интенсивно происходит их таяние. Холодные природные условия могут по-разному влиять на уровень солей в воде. Если происходит процесс льдообразования, то вся пресная вода уходит в снег, а минералы остаются, повышая их концентрацию. И наоборот, чем больше ледники тают, тем больше разбавляют воду.

- Количество осадков в год.

Рис. 1. Карта океанов и значение солености в зависимости от широты

Места с наименьшим и наибольшим значением промилле

В мировом океане значение промилле очень отличаются. Самые высокие результаты заметны в Северной части Атлантического океана (между 20° и 30°) и достигают уровне 37 ‰. А если измерить воду в Панамском заливе, то здесь показатель будет 28‰. Часть океана с наименьшим значением находится между двумя континентами и здесь выпадает так много тропических ливней, что концентрация твердых элементов низкая. А в Атлантике, наоборот. Широты 20°-30° расположены близко к экватору, а значит, осадков мало, а испарение большое.

Среднее значение солености по всей акватории – 35‰.

Рис. 2. Красное море: вид из космоса

Море с наибольшим значением промилле – Красное (42‰). Оно имеет уникальное географическое расположение, потому что в него не впадает ни одна река, а засушливый климат приводит к обильному испарению.

Балтийское море самое пресное. Показатель промилле составляет 1 ‰. Расположение на Севере Европы говорит о том, что, во-первых, в него впадает большинство европейских рек, а во-вторых, здесь очень дождливый климат, а жарких дней мало.

На соленость вод в океане также влияют течения. Самое большое – Гольфстрим. Он с юга несет воду со значением 35‰ в Северный ледовитый океан, где соленость всего 10-11‰. А другое течение – Лабрадорское оказывает обратное действие. Пресные воды Арктики оно несет в жаркий климат Центральной Америки.

Рис. 3. Лабрадорское течение

Что мы узнали?

Соленость — это показатель количества соли, растворенной в одном литре воды. Обозначается значком промилле (‰). Вода в мировом океане распределена неравномерно и основной фактор, влияющий на это – климат. Самое соленое место в мировом океане находится между 20° и 30° северной широты в Атлантическом океане, а самое пресное – Панамский канал Тихого океана.

Источник

Среднегодовая солёность воды Мирового океана (в промилле). Данные из Мирового океанического атласа, 2001

Геологическая деятельность океанов и морей

Общие сведения о Мировом Океане

Особенности рельефа океанического дна

Разрушительная и аккумулятивная деятельность моря

Осадконакопление в морях и океанах

Общие сведения о Мировом Океане

Океан – непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова и обладающая общностью солевого состава. Мировой Океан составляет 94% гидросферы и занимает 70,8% земной поверхности. Он представляет собой гигантские депрессии земной поверхности, вмещающие основной объём гидросферы – около 1,35 км 3 . Части Мирового Океана, обособленные сушей или возвышениями подводного рельефа и отличающиеся от открытой части океана гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимом называют морями. Условно морями называют также некоторые открытые части океанов (Саргассово море) и крупные озёра (Каспийское море). С геологической точки зрения современные моря являются молодыми образованиями: все они определились в очертаниях, близких к современным, в палеоген-неогеновое время, и окончательно оформились в антропогене. Формирование глубоких морей связано с тектоническими процессами, мелководные моря обычно возникли при затоплении водами Мирового океана окраинных частей материков (шельфовые моря). Затопление этих участков могло быть обусловлено двумя причинами: 1) поднятием уровня Мирового Океана (вследствие таяния четвертичных ледников) или 2) погружением земной коры.

Солёность и состав морских вод. Средняя солёность вод Мирового Океана составляет около 35 г/кг (или 35 ‰ — 35 промилле). Однако, это величина в разных частях Мирового Океана различна и зависит от степени связи с открытым океаном, климата, близости устьев крупных рек, таяния льдов и т.д.: в Красном море солёность достигает 42‰, тогда как в Балтийском она на превышает 3-6‰. Максимальная солёность отмечается в отделённых от моря лагунах и заливах, расположенных в аридных областях. Ещё одной причиной аномально высокой солёности может являться поставка солей с горячими водными растворами, что наблюдается в районах с активным тектоническим режимом; в некоторых придонных участках Красного моря, где выходят термальные рассолы, солёность достигает 310‰. Минимальная солёность характерна для морей, имеющих затруднённую связь с океаном и получающих значительное количество речных вод (солёность Чёрного моря 17-18‰), и акваторий вблизи устьев крупных рек.

Морская вода представляет собой раствор, содержащий более 40 химических элементов. Источниками солей служат речной сток и соли, поступающие в процессе вулканизма и гидротермальной деятельности, а также при подводном выветривании горных пород – гальмиролизе. Общая масса солей составляет около 49,2*10 15 т, этой массы достаточно, чтобы при испарении всех океанских вод поверхность планеты покрылась слоем слои толщиной 150 м. Наиболее распространёнными анионами и катионами в водах являются следующие (в порядке убывания): среди анионов Cl — , SO4 2- , HCO3 — , среди анионов Na + , Mg 2+ , Ca 2+ . Соответственно, в пересчёте на слои наибольшее количество приходится на NaCl (около 78%), MgCl2, MgSO4, CaSO4. В солевом составе морской воды преобладают хлориды (в то время как в речной больше карбонатов). Примечательно, что по химическому составу морская вода очень схожа с соляным составом крови человека. Соленый вкус воды зависит от содержания в ней хлористого натрия, горький вкус определяет хлористый магний, сульфаты натрия и магния. Слабощелочная реакция морской воды (pH 8,38-8,40) определяется преобладающей ролью щелочных и щелочноземельных элементов — натрия, кальция, магния, калия.

В водах морей и океанов растворено и значительное количество газов. Преимущественно это азот, кислород и СО2. При этом газовый состав морских вод несколько отличается от атмосферного — в морской воде, например, содержатся сероводород и метан.

Больше всего в морской воде растворено азота (10-15 мл/л), который, в силу своей химической инертности не участвует и не оказывает существенно влияния процессы осадконакопления и биологические процессы. Его усваивают только азото-фиксирующие бактерии, способные переводить свободный азот в его соединения. Поэтому по сравнению с другими газами содержание растворенного азота (а также аргона, неона и гелия), мало изменяется с глубиной и всегда близко к насыщению.

Кислород, поступающий в воды в процессе газового обмена с атмосферой и при фотосинтезе. Является весьма подвижным и химически активным компонент морских вод, поэтому его содержание весьма различным – от значительного до ничтожно малого; в поверхностных слоях океана его концентрация колеблется обычно от 5 до 9 мл/л. Поступление кислорода в глубинные океанические слои зависит от скорости его потребления (окисление органических компонентов, дыхание и пр.), от перемешивания вод и переноса их течениями. Растворимость кислорода в воде зависит от температуры и солености, в целом она уменьшается с повышением температуры, чем объясняется его низкое содержание в приэкваториальной зоне и более высокое в холодных водах высоких широт. С увеличением глубины содержание кислорода снижается, достигая значений 3,0-0,5 мл/л в слое кислородного минимума.

Углекислый газ содержится он в морской воде в незначительных концентрациях (не более 0,5 мл/л), но суммарное содержание двуокиси углерода примерно в 60 раз превосходит её количество в атмосфере. При этом играет важнейшую роль в биологических процессах (являясь источником углерода при построении живой клетки), влияет на глобальные климатические процессы (участвуя в газовом обмене с атмосферой), определяет особенности карбонатного осадконакопления. В морской воде оксиды углерода распространены в свободном виде (СО2), в форме угольной кислоты и в форме аниона НСО 3– . В целом содержание СО2 , также как и кислорода, уменьшается с повышением температуры, поэтому его максимальное содержание отмечается в холодных водах высоких широт и в глубинных зонах толщи вод. С глубиной концентрация СО2 увеличивается, так как уменьшается его потребление при отсутствии фотосинтеза и увеличивается поступление оксида углерода при разложении органических остатков, особенно в слое кислородного минимума.

Сероводород в морской воде в значительном количестве отмечается водоемах с затрудненным водообменном (известным примером «сероводородного заражения» служит Чёрном море). Источниками сероводорода могут служить гидротермальныме воды, поступающие из глубин на дно океана, восстановление сульфатредуцирующими бактериями сульфатов при разложении мертвого органического вещества, выделение при гниении серосодержащих органических остатков. Кислород довольно быстро реагирует с сероводородом и сульфидами, окисляя их в конечном счете до сульфатов.

Важным для процессов океанского осадконакопления является растворимость карбонатов в морской воде. Кальция в морской воде содержится в среднем 400 мг/л, но огромное его количество связано в скелетах морских организмов, растворяющихся при отмирании последних. Поверхностные воды, как правило, насыщены по отношению к карбонату кальция, поэтому он не растворяется в верхней части водной толщи сразу после отмирания организмов. С глубиной воды становятся все более недосыщенными карбонатом кальция, и в итоге скорость на некоторой глубине скорость растворения карбонатного вещества равняется скорости его поступления. Этот уровень назван глубиной карбонатной компенсации. Глубина карбонатной компенсации варьирует в зависимости от химического состава и температуры морской воды в среднем составляя 4500 м. Ниже этого уровня карбонаты накапливаться не могут, что определяет смену существенно карбонатных осадков некарбонатными. Глубина, где концентрация карбонатов равна 10% от сухого вещества осадка называют критической глубиной карбонатонакопления (carbonate compensation depth).

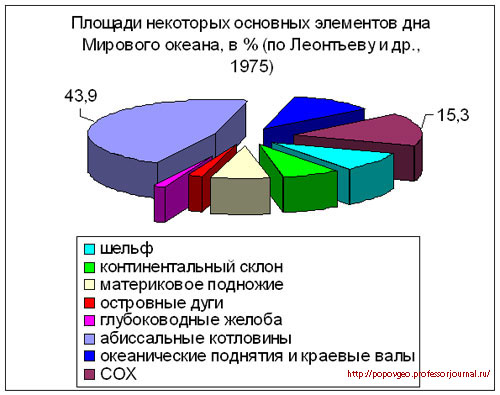

Особенности рельефа океанического дна

Шельф (или материковая отмель) – слабонаклонённая выровненная часть подводной окраины континентов, прилегающая к берегам суши и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Глубина шельфа обычно до 100-200 м; ширина шельфа составляет от 1-3 км до 1500 км (шельф Баренцева моря). Внешняя граница шельфа очерчена перегибом рельефа дна — бровкой шельфа.

Современные шельфы в основном сформированы в результате затопления окраин континентов при подъёме уровня Мирового океана вследствие таяния ледников, а также из-за погружений участков земной поверхности, связанных с новейшими тектоническими движениями. Шельф существовал во все геологические периоды, в одни из них резко разрастаясь в размерах (например, в юрское и меловое время), в другие, занимая небольшие площади (пермь). Современная геологическая эпоха характеризуется умеренным развитием шельфовых морей.

Материковый склон является следующим из основных элементов подводной окраины материков; он расположен между шельфом и материковым подножием. Характеризуется более крутыми уклонами поверхности по сравнению с шельфом и ложем океана (в среднем 3-5 0 , иногда до 40 0 ) и значительной расчленённостью рельефа. Типичными формами рельефа являются ступени, параллельные бровке и основанию склона, а также подводные каньоны, обычно берущие начало ещё на шельфе и протягивающиеся до материкового подножия. Сейсмическими исследованиями, драгированием и глубоководным бурением установлено, что по геологическому строению материковый склон, как и шельф, представляет собой непосредственное продолжение структур, развитых на прилегающих участках материков.

Материковое подножие представляет собой шлейф аккумулятивных отложений, возникший у подножия материкового склона за счёт перемещения материала вниз по склону (путём мутьевых потоков, подводных оползней и обвалов) и осаждения взвеси. Глубина материкового подножия достигает 3,5 км и более. Геоморфологически оно представляет собой наклонную холмистую равнину. Аккумулятивные отложения, образующие материковое подножие, обычно наложены на ложе океана, представленное корой океанического типа, или располагаются частично на континентальной, частично на океанической коре.

Далее располагаются структуры, образованные на коре океанического типа. Крупнейшими элементами рельефа океанов (и Земли в целом) являются ложе океана и срединно-океанические хребты. Ложе океана хребтами, валами и возвышенностями делится на котловины, дно которых занято абиссальными равнинами. Эти области характеризуются стабильным тектоническим режимом, низкой сейсмической активностью и равнинным рельефом, что позволяет рассматривать их как океанские плиты –талассократоны. Геоморфологически эти области представлены абиссальными (глубоководными) аккумулятивными и холмистыми равнинами. Аккумулятивные равнины имеют выровненную поверхность слабонаклонную поверхность и развиты преимущественно по периферии океанов в областях значительного поступления осадочного материала с континентов. Их формирование связано с приносом и накоплением материала суспензионными потоками, что и определяет присущие им особенности: понижение поверхности от материкового подножия в сторону океана, наличие подводных долин, градационная слоистость осадков, выровненный рельеф. Последняя особенность определяется тем, что, продвигаясь вглубь океанских котловин, осадки погребают первичный расчленённый тектонический и вулканический рельеф. Холмистые абиссальные равнины отличаются расчленённым рельефом и небольшой мощностью осадков. Эти равнины типичны для внутренних частей котловин, удалённых от берегов. Важным элементом рельефа этих равнин являются вулканические поднятия и отдельные вулканические постройки.

Ещё одним элементом мегарельефа служат срединно-океанические хребты, представляющие собой мощную горную систему, протягивающуюся через все океаны. Общая протяжённость срединно-океанических хребтов (СОХ) более 60000 км, ширина 200-1200 км, высота 1-3 км. В некоторых районах вершины СОХ образуют вулканические острова (Исландия). Рельеф расчленённый, формы рельефа ориентированны преимущественно параллельно протяжению хребта. Осадочный чехол маломощный, представленный карбонатными биогенными илами и вулканогенными образованиями. Возраст осадочных толщ удревняется по мере удаления от осевых частей хребта; в осевых зонах осадочный покров отсутствует или представлен современными отложениями. Области СОХ характеризуются интенсивным проявлением эндогенной активности: сейсмичностью, вулканизмом, высоким тепловым потоком.

Зоны СОХ приурочены к границам раздвижения литосферных плит, здесь протекает процесс формирования новой океанической коры за счёт поступающих мантийных расплавов.

Особого внимания заслуживают зоны перехода от континентальной к океанической коре – окраины континентов. Выделяют два типа континентальных окраин: тектонически активные и тектонически пассивные.

Пассивные окраины представляют собой непосредственное продолжение континентальных блоков, затопленное водами морей и океанов. Они включают в себя шельф, континентальный склон и континентальное подножие и характеризуются отсутствием проявлений эндогенной активности. Активные окарины приурочены к границам литосферных плит, вдоль которых происходит поддвигание океанических плит под континентальные. Эти окарины характеризуются активной эндогенной активностью, к ним приурочены области сейсмической активности и современного вулканизма. Среди активных окарин по строению выделяются два основных типа: западно-тихоокеанский (островодужный) и восточно-тихоокеанский (андский). Основными элементами окраин западно-тихоокеанского типа служат глубоководные желоба, вулканические островные дуги и окраинные (или междуговые) морские бассейны. Область глубоководного желоба соответствует границе, на которой происходит поддвигание плиты с корой океанского типа. Плавление части погружающейся плиты и расположенных выше пород литосферы (связанное с поступлением воды в составе погружающееся плиты, резко понижающей температуру плавления пород) приводит к образованию магматических очагов, из которых происходит поступление на поверхность расплавов. За счёт активного вулканизма, образуются вулканические острова, протягивающиеся параллельно границе погружения плиты. Окраины восточно-тихоокеанского типа отличаются отсутствием вулканических дуг (вулканизм проявлен непосредственно на окраине суши) и окраинных бассейнов. Глубоководный желоб сменяется крутым континентальным склоном и узким шельфом.

Разрушительная и аккумулятивная деятельность моря

Абразия (от лат. « abrasion» – соскабливание, сбривание) – процесс разрушения пород волнами и течениями. Абразия наиболее интенсивно протекает у самого берега под действием прибоя.

Разрушение горных пород берега слагается из следующих факторов:

· удар волны (сила которого достигает при штормах 30-40 т/м 2 );

· абразивное действие обломочного материала, приносимого волной;

· сжатие воздуха в порах и полостях породы во время удара волн, которое приводит к растрескиванию пород под воздействием высокого давления;

· термоабразия, проявляющаяся в протаивании мёрзлых пород и ледяных берегов, и другие виды воздействия на берега.

Воздействие абразии на берега приводит к формированию обломочных отложений и определённых форм рельефа. Процесс абразия протекает следующим образом. Ударяя о берег, волна постепенно вырабатывает в его основании углубление –волноприбойную нишу, над которой нависает карниз. По мере углубления волноприбойной ниши под действием силы тяжести карниз обрушивается, обломки оказываются у подножия берега и под действием волн превращаются в песок и гальку.

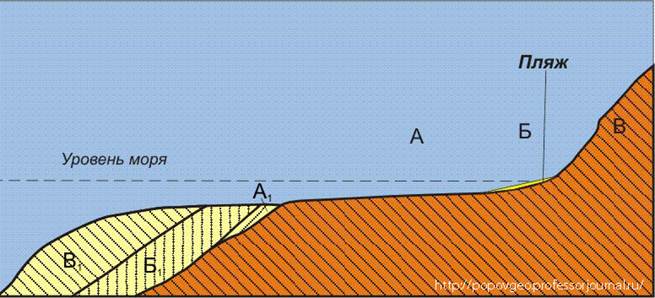

Образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ называют клиф. На месте отступающего обрыва формируетсяабразионная терраса, или бенч (англ. «bench»), состоящая из коренных пород. Клиф может граничить непосредственно с бенчем или отделяться от последнего пляжем. Поперечный профиль абразионной террасы имеет вид выпуклой кривой с малыми уклонами у берега и большими у основания террасы. Образующийся обломочный материал уносится от берега, образуя подводные аккумулятивные террасы.

По мере развития абразионных и аккумулятивных террас волны оказываются на мелководье, забуруниваются и теряют энергию не доходя до коренного берега, из-за этого процесс абразии прекращается.

В зависимости от характера протекающих процессов берега можно разделить на абразионные и аккумулятивные.

А, Б, В — различные стадии отступания берегового обрыва, разрушаемого абразией; А1, Б2, В3 — различные стадии развития подводной аккумулятивной террасы.

При забурунивании волн на глубинах в первые метры, отлагаемый под водой материал (песок, гравий или ракуша) образует подводный песчаный вал. Иногда подводный аккумулятивный вал, разрастаясь, выступает над поверхностью воды, протягиваясь параллельно берегу. Такие валы называются барами(от франц. «barre» — преграда, отмель).

Формирование бара может приводить к отделению прибрежной части морского бассейна от основной акватории – образуются лагуны. Лагуна (от лат. «lacus» — озеро) представляет собой неглубокий естественный водный бассейн, отделённый от моря баром или соединяющийся с морем узким проливом (или проливами). Основной особенностью лагун является отличие солёности вод и биологических сообществ.

Осадконакопление в морях и океанах

В морях и океанах накапливаются различные осадки, которые по происхождению можно разделить на следующие группы:

· терригенные, образующиеся за счет накопления продуктов механического разрушения горных пород;

· биогенные, формирующиеся за счёт жизнедеятельности и отмирания организмов;

· хемогенные, связанные с выпадением из морской воды;

· вулканогенные, накапливающиеся в результате подводных извержений и за счёт принесённых с суши продуктов извержений;

· полигенные, т.е. смешанные осадки, образующиеся за счёт материала разного происхождения.

В целом, вещественный состав донных осадков определяется следующими факторами:

· глубиной области осадконакопления и рельефом дна;

· гидродинамическими условиями (наличием течений, влиянием волновой деятельности);

· характером поставляемого осадочного материала (определяемого климатической зональностью и удалённостью от континентов);

· биологической продуктивностью (морские организмы извлекают из воды минеральные вещества и поставляют их на дно после отмирания (в виде раковин, коралловых построек и пр.));

· вулканизмом и гидротермальной деятельностью.

Одним из определяющих факторов является глубина, позволяющая выделять несколько зон, отличающихся особенностями осадконакопления. Литораль (от лат. «litoralis» — береговой) — пограничная полоса между сушей и морем, регулярно затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Литораль представляет собой зону морского дна, расположенную между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Неритовая зонасоответствует глубинам шельфа (от греч. «erites» — морской моллюск). Батиальная зона(от греч. «глубокий») примерно соответствует области континентального склона и подножия и глубинам 200 – 2500 м. Эта зона характеризуется следующими экологическими условиями: значительное давление, почти полное отсутствие света, незначительные сезонные колебания температуры и плотности воды; в составе органического мира преобладают представители зообентоса и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света.Абиссальная зона(от греч. «бездонный») соответствует морским глубинам более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды этой зоны характеризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой температурой (1-2 0 C, в полярных областях ниже 0 0 C), постоянной солёностью; здесь полностью отсутствует солнечный свет и достигаются огромные давления, что определяют своеобразие и бедность органического мира. Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют какультраабиссальные зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоководным желобам.

Источник