- Баренцево море. Географическое положение и границы.

- Соленость и водообмен Баренцева моря — Карта солености Баренцева моря

- Моря и Океаны

- Баренцево море

- Температура и соленость Баренцева моря

- Ледовые условия Баренцева моря

- Химический состав вод Баренцева моря

- Приливы в Баренцевом море

- Климат Баренцева моря

- Рельеф дна и геологическое строение

Баренцево море. Географическое положение и границы.

Баренцево море занимает самое западное положение среди арктических морей, омывающих берега России. Расположенное между северным берегом Европы и островами Вайгач, Новая Земля, ЗФИ, Шпицберген, и Медвежий, оно свободно сообщается с теплым Норвежским морем и холодным Арктическим бассейном , а также морями Карским и Белым.

Площадь Баренцева моря — 1405 тыс.км , средний объем воды — 282 тыс.куб.км , средняя глубина 200 м.

Климат моря полярный морской, наиболее теплый среди шельфовых морей Северного Ледовитого океана. Хотя Баренцево море относится к числу ледовитых и почти 3/4 его поверхности ежегодно покрывается льдом, но в отличие от других морей Арктики, оно никогда не замерзает полностью. Даже в зимний период около 1/4 его площади остается свободной от льда, что объясняется притоком теплых атлантических вод, препятствующих охлаждению поверхностного слоя до температуры замерзания.

В гидрологическом режиме Баренцева моря значительную роль играет рельеф дна. Он неоднороден: пересечен подводными возвышенностями, впадинами и желобами. Н.Н.Зубов (1928) считал Баренцево море классическим примером влияния рельефа дна на гидрологические характеристики.

На гидрологические условия моря влияет и речной сток, однако только в его юго — восточной части; там сосредоточено около 90% материкового стока. В целом же сток относительно невелик (163 км3) и поэтому мало влияет на соленость и химический состав баренцевоморской воды, близкой по этой причине к характеристикам вод океана.

Одной из характерных черт гидрологии Баренцева моря является хорошее перемешивание его вод. С этой особенностью моря тесно связано содержание и распределение растворенных в воде газов и биогенных веществ. Воды моря хорошо аэрированы; содержание кислорода в толще воды по всей площади моря близко к насыщению.

Водные массы Баренцева моря неоднородны и формируются под совокупным влиянием энергообмена с атмосферой и циркуляции вод. Поступление вод из других бассейнов и неровный подводный рельеф создают весьма сложную систему поверхностных и глубинных течений, в которой ведущую роль играют многочисленные ветви Нордкапского течения и холодные воды, идущие из Арктического бассейна и Карского моря.

На систему постоянных течений накладываются периодические приливные течения, которые в поверхностном слое достигают 150см/с и, как правило, превышают скорость постоянных течений Приливные волны с запада и севера вызывают также значительные изменения уровня Баренцева моря. У южных берегов высота подъема уровня при приливе достигает 3 и даже 6 м, на севере и северо — востоке 0,5 — 2,0 м.

Источник

Соленость и водообмен Баренцева моря — Карта солености Баренцева моря

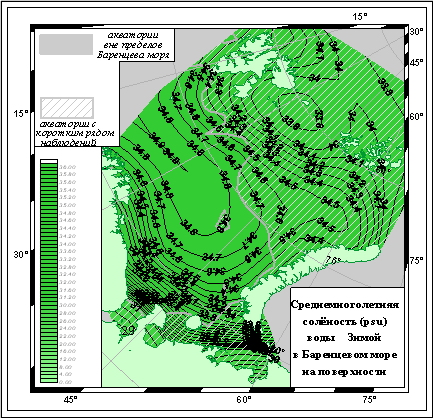

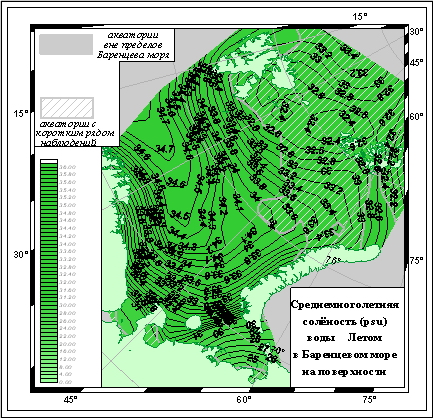

Соленость и водообмен. Соленость Баренцева моря определяется прежде всего интенсивностью его водообмена с окружающими бассейнами, поскольку объем этих вод более чем на два порядка превышает остальные составляющие пресноводного баланса. Особенно сильное влияние оказывают атлантические воды. Их приток на западной границе составляет по разным оценкам от 49 до 74 тыс. км3/год. На северной и северо-восточной границе приходные и расходные составляющие водообмена наименее достоверны и по данным работы /6/ составляют 5-10 тыс.км3/год; их результирующая, равная 500 км3/год, направлена в Баренцево море; в проливе Карские Ворота она направлена из Баренцева моря в Карское и составляет 20 тыс.км3/год . В итоге 2/3 акватории моря находятся под влиянием атлантических вод и даже на поверхности моря соленость воды превышает 34‰ , составляя в ядре (73о с.ш., 20-35о в.д.) 35‰ . На остальной акватории моря соленость колеблется в пределах 32-34 ‰ (рис.5). Наибольшие величины распреснения имеют место на юго-востоке моря, куда выносятся распресненные беломорские воды (31-33 ‰ ) и поступает основное количество материковых вод.

Рисунок 5. Среднемноголетняя соленость воды на поверхности в летний и зимний периоды.

Максимальная соленость на поверхности моря (35‰) наблюдается в его юго-западной части (Нордкапский желоб), где проходят соленые атлантические воды и где не образуются и не тают льды. К северу и югу соленость понижается до 34.5‰ благодаря таянию льдов. Еще более распреснены (32-33‰) воды в юго- восточной части моря, где таяние льдов сочетается с мощным притоком пресных вод с суши.

Изменения солености на поверхности моря происходят не только от места к месту, но и от сезона к сезону. Зимой по всему морю соленость — около 35‰, в юго-восточной части — 32.5 — 33‰,так как в это время года усиливается приток атлантических вод и происходит интенсивное ледообразование. Весной почти повсеместно сохраняются высокие значения солености. Лишь узкая прибрежная полоса у Мурманского берега и в Канинско-Колгуевском районе имеет пониженную соленость: опреснение здесь вызвано постепенно возрастающим материковым стоком. Летом сокращается приток атлантических вод, растаивают льды, речная вода распространяется далеко в море, поэтому повсюду соленость понижается. Во второй половине сезона она везде становится ниже 35‰. В юго-западной части соленость равна 34.5‰, а в юго-восточной — 29‰, а иногда и 25‰. Осенью в течение некоторого времени по всему морю соленость остается пониженной. Но вследствие уменьшения речного стока и начавшегося ледообразования соленость повышается.

Соленость у побережья Новой Земли зимой и весной составляет 34.5‰ , летом и осенью понижается до 33.5-34.0‰ и менее, что может объяснятся как общим летним снижением солености на юго-востоке Баренцева моря, так и значительным поступлением сильно опресненных вод Карского моря с течением Литке.

В северной части моря водная масса имеет соленость аналогичную арктической водной массе (32-34 ‰); летом ее соленость понижается дополнительно за счет таяния льда. Отметим, что ледовые процессы отражаются только на сезонных изменениях солености, среднегодовые величины солености не зависят от льда, т.к. явно выраженного годового стока или притока льда на границах моря не наблюдается. Осолонение при ледообразовании не приводит к заметному повышению солености у поверхности, т.к. ледообразование сопровождается интенсивной конвекцией.

Годовая изменчивость солености в море имеет место в основном в поверхностном слое. В сезонном термоклине и ниже ее практически нет. В атлантической водной массе среднеквадратическое отклонение среднемесячных значений солености составляет 0.1 ‰ , на юго-востоке моря в поверхностном слое -1.0 ‰ . Сезонные колебания солености в атлантической водной массе происходят за счет летнего понижения солености при превышении осадков над испарением; в других районах моря они обусловлены дополнительно таянием льда, а на юго-востоке моря, главным образом, речным стоком и Беломорским стоковым течением. Последний район отличается особым режимом солености: здесь формируется обширная зона распресненных вод, сосредоточенных в тонком слое (0-10 м), в результате чего вертикальный градиент солености в летние месяцы превышает 1.0% /м и образуется слой скачка; возникает сезонный галоклин сходный с сезонным термоклином и усиливающий плотностную стратификацию вод. При уменьшении речного стока и усилении ветрового перемешивания (в августе-ноябре) соленость воды быстро увеличивается и, следовательно, летнее распреснение меньше сказывается на ледовых процессах, чем, например, в Карском море, где к моменту ледообразования соленость поверхностных вод ниже.

По разному распределяется соленость с глубиной, что связано с рельефом дна и притоком атлантических и речных вод. В большинстве районов Баренцева моря соленость увеличивается от 34‰ на поверхности до 35.1‰ у дна. Над подводными возвышенностями изменения солености по вертикали еще меньше. Мало изменяется распределение солености по глубине и то сезона к сезону. Летом поверхностный слой опреснен, а с горизонта 25-30 м начинается повышение. Зимой скачок сглаживается. В значительно больших пределах изменяются величины солености с глубиной в юго-восточной части моря. Разность солености на поверхности и у дна может достигать нескольких промилле. Хорошо заметны в этом районе и сезонные изменения вертикального распределения солености. Зимой соленость почти выравнивается по всей толще воды. Весной речные воды начинают опреснять поверхностный слой. Летом опреснение его усиливается за счет растаявшего льда, поэтому между горизонтами 10 и25 м образуется резкий скачок солености. Осенью сокращение стока и ледообразование вызывают увеличение солености и выравнивание ее по глубине.

Особенности вертикального распределения солености в западном, северном, приновоземельском и северо-восточном районах представлены на рис.6.

В отличие от сезонной изменчивости, межгодовая изменчивость солености зависит в большей мере от колебаний речного стока, чем от других составляющих пресноводного баланса.

Источник

Моря и Океаны

Баренцево море

На востоке его граница с Карским морем проходит от острова Греэм-Белл до мыса Желания и по проливам Маточкин Шар (остров Новая Земля), Карские Ворота (между островами Новая Земля и Вайгач) и Югорский Шар (между островам Вайгач и материком).

На юге Баренцево море ограничено побережьем Норвегии, Кольского полуострова и полуострова Канин. Восточнее расположен залив Чешская губа. Западнее полуострова Канин находится пролив Горло Белого моря.

На юго востоке Баренцево море ограничено Печорской низменностью и северной оконечностью хребта Пай-Хой (ответвление Уральского хребта на севере). На западе баренцево море широко открывается в Норвежское море и, следовательно, в Атлантический океан.

Температура и соленость Баренцева моря

Расположение Баренцевым морем между Атлантическим океаном и Арктическим бассейном обусловливает его гидрологические особенности. С запада между островом Медвежьим и мысом Нордкап проходит ветвь Гольфстрима —Нордкапское течение. Направляясь на восток оно дает ряд ответвлений, следующих согласно рельефу дна.

Температура атлантических вод 4—12° С, соленость примерно 35 пром. При перемещении на север и восток атлантические воды охлаждаются и смешиваются с местными. Соленость поверхностного слоя падает до 32—33 пром, а температура у дна до —1,9° С. Небольшие потоки атлантических вод через глубокие проливы между островами входят в Баренцево море из Арктического бассейна на глубине 150—200 м. Холодные поверхностные воды из Арктического бассейна приносят полярные воды.Воды Баренцево море выносятся холодным течением, идущим к югу от острова Медвежьего.

Ледовые условия Баренцева моря

Хорошая изоляция от ледяных массивов Арктического бассейна и Карского моря имеет особое значение для гидрологических условий Баренцева моря.Его южная часть не замерзает, за исключением отдельных фиордов Мурманского побережья. Кромка плавучих льдов проходит в 400—500 км от побережья. Зимой она примыкает к южному побережью Баренцева моря восточнее Кольского полуострова.

Летом плавучие льды обычно тают и только в самые холодные годы сохраняются в средней и северной частях моря и у Новой Земли.

Химический состав вод Баренцева моря

Воды Баренцева моря в результате интенсивного вертикального перемешивания, вызванного температурными изменениями, хорошо аэрированы. Летом поверхностные воды пересыщены кислородом благодаря обилию фитопланктона. Даже зимой в наиболее застойных участках у дна наблюдается насыщение кислородом не ниже 70—78%.

Вследствие низкой температуры глубинные слои обогащены углекислотой. В Баренцевом море на стыке холодных арктических и теплых атлантических вод расположен так называемый «полярный фронт». Он характеризуется подъемом глубинных вод с повышенным содержанием биогенных элементов (фосфора,азота и т. д.), что обусловливает обилие фитопланктона и вообще органической жизни.

Приливы в Баренцевом море

Максимальные приливы отмечены у мыса Нордкап (до 4м),в Горле Белого моря (до 7 м) и в фиордах Мурманского побережья; далее к северу и востоку величина приливов уменьшается до 1,5 м у Шпицбергена и до 0,8 м вблизи Новой Земли.

Климат Баренцева моря

Климат Баренцева моря очень изменчив. Баренцево море — одно из наиболее штормовых морей в мире. Через него проходят теплые циклоны из Северной Атлантики и холодные антициклоны из Арктики, что является причиной несколько более высокой температуры воздуха по сравнению с другими арктическими морями, умеренных зим и обильных атмосферных осадков. Активный ветровой режим и обширный район открытых вод создают около южного побережья условия для максимальных штормовых волн высотой до 3,5—3,7 м.

Рельеф дна и геологическое строение

Баренцево море имеет небольшой уклон с востока на запад. Глубина большей частью 100—350 м и только вблизи границы с Норвежским морем увеличивается до 600 м. Рельеф дна сложный. Многие пологие подводные возвышенности и понижения вызывают сложное распределение водных масс и донных отложений. Как и в других морских бассейнах, рельеф дна Баренцева моря определяется геологическим строением, связанным со структурой сопредельной суши. Кольский полуостров (Мурманский берег) — часть докембрийского Фенно-Скандннавского кристаллического щита,состоящего из метаморфических пород, преимущественно из архейских гранито-гнейсов. Вдоль северо-восточной окраины щита протягивается протерозойская складчатая зона, сложенная доломитами, песчаниками, сланцами и тиллитами. Останцы этой складчатой зоны находятся на полуостровах Варангер и Рыбачьем, острове Кильдин и в ряде подводных возвышенностей (банок), расположенных вдоль побережья. Протерозойские складки известны и восточнее —на полуострове Канин и Тиманском кряже. Подводные поднятия в южной части Баренцева моря, хребет Пай-Хой, северная оконечность Уральских гор и южная часть Новоземельской складчатой системы простираются в том же северо-западном направлении. Обширная Печорская депрессия между Тиманским кряжем и Пай-Хоем покрыта мощной толщей отложений вплоть до четвертичных; к северу она переходит в ровное дно юго-восточной части Баренцева моря (Печорское море).

Равнинный остров Колгуев, расположенный северо-восточнее полуострова Канин, состоит из горизонтально залегающих отложений четвертичного возраста. на западе в районе мыса Мордкап протерозойские отложения срезаются каледонскими структурами Норвегии. Они протягиваются на ССВ вдоль западного края Фенно-Скандннавского щита. Каледониды того же субмеридионального простирания образуют западную часть Шпицбергена. Медвежинско-Шпицбергенское мелководье, Центральная возвышенность, а также Новоземельская складчатая система и примыкающие к ней банки прослеживаются в том же направлении.

Новая Земля сложена складками палеозойских пород: филлитов, глинистых сланцев, известняков, песчаников. Проявления каледонских движений обнаружены вдоль западного берега, и можно предполагать, что здесь каледонские структуры частично погребены молодыми отложениями и скрыты под морским дном. Вайгачско-Новоземельская складчатая система герцинекого возраста S-образно изогнута и, вероятно, огибает массивы древних пород или кристаллического фундамента. Центральная впадина, Северо-восточная впадина, желоб Франц-Виктория западнее Земли Франца-Иосифа и желоб Святой Анны (залив Арктического бассейна) к востоку от нее имеют то же самое субмеридиональное простирание с S-образным изгибом. То же направление присуще глубоким проливам Земли Франца-Иосифа и подводным долинам, находящимся на их продолжении на север в Арктический бассейн и на юг к Северу плато Баренцева моря.

Источник