Строение структуры океанического ложа Земли

Строение структуры океанического ложа — что же там на дне мирового океана, сегодня мы расскажем. Как нам известно, в строении океанического ложа выделяют два главных элемента: срединно-океанические подвижные пояса, выраженные большими поднятиями (хребтами) и океанические плиты.

Строение структуры океанического ложа Земли

Срединно-океанические хребты — единственная планетарная система крупных поднятий протяженностью от 60 тыс. км, шириной от 0,5 до 2,1 тыс. км и высотой над абиссальными равнинами до 3-4 км, которая проходит через все океаны, занимая около 1/3 поверхности дна.

Осевые зоны хребтов выражены рифтов — узкими (25-30 км) долинами с крутыми обрывистыми бортами. Они характеризуются повышенной тектонической активностью, значительной сейсмичностью, базальтовым магматизмом и другим признакам.

Вдоль оси рифта обычно наблюдается невысокое продольное поднятия, образованное молодыми базальтовыми извержениями, ближе к бортам часто размещаются горячие источники (гидротермы). Поперек хребты пересекаются многочисленными так называемыми трансфорнымимы разломами, по которым происходят горизонтальные смещения осевых рифтов срединных хребтов иногда на сотни километров.

Крупнейшие из разломов (магистральные) пересекают не только срединные хребты, но и смежные плиты и даже продолжаются в пределы прилегающих континентов. На пересечении срединных хребтов магистральными разломами часто образуются большие вулканические постройки, выступающих выше поверхности океана. Такими сооружениями являются о. Исландия, Азорские острова, острова Вознесения, святой Елены, Тристан-да-Кунья Атлантического океана, о.Пасхы — в Тихом океане.

Строение структуры океанического ложа — основные территории океанического ложа заняты океаническими плитами, которые простираются от подножия материкового склона в срединных хребтов. Морфологические плиты выражены плоскими абиссальными равнинами, на которых выделяются отдельные впадины — котловины, разделенные поднятиями. Указанное хорошо иллюстрируется на примере Атлантического океана, в котором по обе стороны от Срединно-Атлантического хребта протягиваются цепочки таких изометрических котловин.

Кора океанических котловин имеет типичную для океанов строение, осадочный слой — это глубоководные органогенные илы или красная глина.

На фоне в целом плоского рельефа океанических плит выделяются отдельные поднятия, среди которых различают: гийоты (Гайот), т.е. вулканические конусы с эродированными вершинами (характерные для Тихого океана); линейные вулканические архипелаги (например, Гавайские острова в Тихом океане, Канарские — в Атлантическом) изометрические овальные поднятия ( Бермудские острова, Крозе — в Индийском океане) также вулканического происхождения и микроконтиненты — подводные плато, или острова с континентальной корой (типичные примеры: Фолклендские острова, плато Рокол в Атлантике, Сейшельские острова в Индийском океане, Новозеландский архипелаг в тихом и хребет Ломоносова в Северном Ледовитом океанах).

Строение структуры океанического ложа — наряду с описанием основных структурных элементов ложа океанов, которые развиваются на океанической коре, целесообразно кратко охарактеризовать структуры подводных окраин континентов, хотя и обладают корой континентального или переходного типов, однако в своем развитии тесно » связаны с эволюцией океанов.

Подводные окраины континентов занимают 23% общей площади океанов. По строению и историей развития они делятся на два типа: пассивные и активные окраины, им соответствуют два типа океанических побережий — атлантическая и тихоокеанская.

Пассивные окраины свойственные большей части Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Эти окраины практически асейсмичны (хотя известны и исключения из правила — например, катастрофический Лиссабонский землетрясение на восточном побережье Атлантики), для них не характерны вулканические явления, поэтому они и названы пассивными. В их поперечном профиле различают три главные морфологические элементы: плоский шельф до глубины 200-500м, крутой континентальный склон, до 2,5-3,6 км глубиной и пологое континентальный подножия, до глубины 4,0-4,6 км.

Шельф подстилается там нормальной континентальной корой, которая с глубиной постепенно истончается и уже в нижней части склона и под континентальным подножием составляет 15-20 км, то есть наблюдается выклинивания.

Активные окраины континентов наиболее характерные для Тихого океана, а также для отдельных участков Атлантического и Индийского океанов.

Окраинные моря — это преимущественно котлованные моря глубиной ддаже до 4-5 км с корой близкой к океанического или переходного (субокеаничного) типа. Типичные примеры таких морей: Охотское, Восточно-Китайское и др.. Мощность осадочного слоя в них, как правило, повышенная (до 10-12 км), характерна также сейсмическая активность, высокий тепловой поток.

Строение структуры океанического ложа — Островные дуги наиболее типично представлены в Тихом океане. К ним относятся Командорские-Алеутская, Курильская, Японская и др.. В Атлантике известны Антильская и Юго-Антильская дуги, в Индийском океане — Зондские. Все они характеризуются активной вулканической (андезитового состава) сейсмической деятельностью. Кора островных дуг представлена континентальным (Японские острова) или субконтинентальним (например, Алеутская дуга) с мощностями до 20-25 км типами.

Строение структуры океанического ложа — Глубоководные желоба — это узкие котловины на дне океанов глубиной от 7-8 и до 10-11 км, длиной в сотни или тысячи километров. Они вытянуты вдоль островных дуг со стороны океана. В поперечном сечении имеют асимметричную строение — их внешний, океанический склон всегда более пологий, внутренний — крутой.

С осью глубоководного желоба совпадает и выход на поверхность наклоненной под островную дугу зоны сейсмической активности — сейсмофокального зоны, которая простирается глубоко в мантию на сотни километров. По фамилиям первых исследователей эти зоны называют зонами Вадати-Заварицького-Беньофа (сокращенно зоны ВВД). Именно с этими зонами связана сейсмическая, вулканическая и тектоническая деятельность активных окраин континентов.

Поперечный профиль активной окраины может включать не одну, а две, три островные дуги, разделены миждуговимы бассейнами. В таком случае одна из дуг уже не вулканически активным. Такое строение типично для Антильско-Карибской области.

Отдельно выделяют Андский тип активных окраин, он характеризуется тем, что глубоководные желоба непосредственно контактируют с континентами, по краю которых простираются краевые вулканические пояса. Как указывает название, такой тип характерен для берегов Южной и Центральной Америки.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях:

Источник

Дно Мирового океана

Рельеф дна Мирового океана представляет собой сочетание разнообразных форм поверхности дна, имеющих древнюю историю. На дне обнаруживаются равнины и горы, низменности и возвышенности, глубокие ущелья и холмы. В зависимости от глубины и расположения относительно границ материка выделяются подводная окраина и океаническое ложе.

Подводная окраина

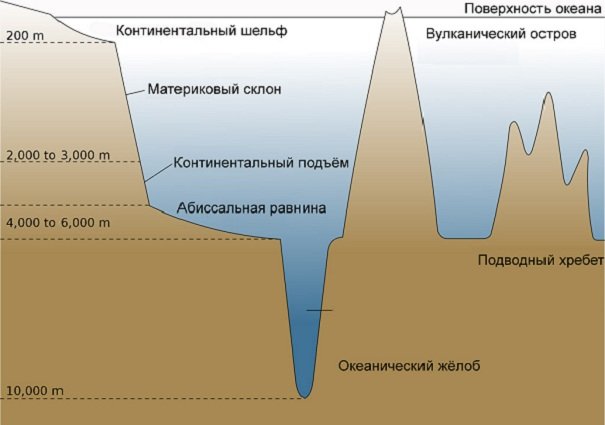

Подводная окраина является внешней частью континента, расположенной ниже уровня Мирового океана. В ее состав входят материковая отмель или шельф, материковый склон, материковое подножье.

| Название элемента рельефа | Максимальная глубина, м | Соотношение с площадью Мирового океана, % |

|---|---|---|

| Шельф | 200 | Около 9 |

| Материковый склон | 2500-3000 | Около 15,3 |

| Материковое подножье | 4000-5000 | спорный вопрос |

Остановимя подробнее на каждом элементе рельфева и на его особенностях.

Шельф

Шельф образовался в результате разрушения подводной части континента, с которым имеет общий рельеф и геологическое строение.

Пространство шельфа находится между береговой линией и шельфовой бровкой, по которой проходит перегиб поверхности дна, поэтому глубина, указанная в таблице, условна. Например, глубина бровки в Охотском море превышает 500 м. Северные и восточные побережья Евразии, северный берег Австралии, а также Гудзонов залив имеют самый большой по площади шельф.

Материковый склон

Материковый склон ограничивается шельфовой бровкой, после которой уклон морского дна увеличивается (от 4-5° до 40-45°). Материковый склон представляет собой продолжение континента, поэтому они имеют одинаковое геологическое строение.

На поверхности склона наблюдаются уступы с обрывами и каньоны в сторону океана. Каньоны не являются продолжением материковых объектов, могут быть достаточно продолжительными и глубокими. Самый крупный подводный каньон – Багамский, с тремя ответвлениями и высотой стенок до 5 км.

Подножье

Материковое подножье образуется в процессе отложения обломочного материала, перенесенного в океан при разрушении поверхности материка. Мощность накопленных обломочных пород достигает 2-5 км.

Ширина подножья 200-300 км, однако это спорные цифры. В некоторых регионах нет четкого деления подводной окраины на составляющие.

Ложе океана

Океаническое ложе занимает всю территорию дна между окраинами материков и составляет более 50% от площади океанов. Его средняя глубина около 6000 м.

В пределах ложа океана расположены срединно-океанические хребты, горы разной высоты и формы, глубоководные котловины и желоба.

Между окраинами материков и срединно-океаническими хребтами простираются глубоководные котловины, имеющие плоскую или холмистую поверхность.

Глубоководные желоба – это самые глубокие части океанов, где океаническое ложе изгибается и опускается на большую глубину. Больше всего желобов в Тихом океане (27), их глубина от 5,4 км (Манильский) до 11 км (Марианский).

| Название океана | Название желоба | Максимальная глубина, м |

|---|---|---|

| Тихий | Марианский | 11022 |

| Тонга | 10882 | |

| Филиппинский | 10265 | |

| Кермадек | 10047 | |

| Курило-Камчатский | 9717 | |

| Атлантическмй | Пуэрто-Рико | 8742 |

| Южно-Сандвичев | 8325 | |

| Кайман | 7090 | |

| Индийский | Романги | 7856 |

| Зондский | 7209 | |

| Восточно-Индийский | 6335 |

Горы, выступающие над поверхностью океана, образуют острова. Это могут быть цепи островов с действующими вулканами или архипелаги с множеством атоллов. Атолл представляет собой конус потухшего вулкана с коралловыми постройками, образующими сплошной либо прерывистый кольцеобразный барьер.

Основные принципы тектоники плит

Отпечатки водных организмов обнаружены в породах возраста около 3,8 млрд лет, но определить, каким образом сформировалось дно первичного океана, невозможно. Процесс формирования современного океанического дна объясняет концепция тектоники плит. Рассмотрим ее основные положения.

- Наружная оболочка планеты имеет 2 оболочки – это жесткая литосфера и пластичная астеносфера.

- Литосфера состоит из плит разного размера. Астеносфера подвижна, по ее поверхности медленно перемещаются плиты. Крупные плиты (всего 8) занимают 90% поверхности планеты. Пространство между крупными плитами занимают средние и мелкие плиты.

- Плиты имеют разный состав: одни сложены континентальной корой, другие океанической, есть плиты с блоками континентальной и океанической коры.

- Границы плит представляют собой активные зоны, где происходят землетрясения, извержения вулканов, формируются разломы.

- Существуют 3 типа границ: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Дивергентные границы характеризуются расхождением плит с образованием рифтовых зон, где из астеносферы через вулканы поступают базальтовые расплавы и формируется молодая океаническая кора. Рифт может быть океаническим и континентальным. Примером океанических рифтов служат срединно-океанические хребты. Наиболее выраженный континентальный рифт – Восточно-Африканский разлом.

Вдоль конвергентных границ происходит столкновение плит, где одна плита погружается под другую (зона субдукции), или обе дробятся, сминаются и образуют горные системы (Гималаи).

Трансформные границы характеризуются преимущественно сдвиговыми движениями при отсутствии вертикальных. Типичный пример – калифорнийский разлом Сан-Андреас.

Как формируется рельеф дна Мирового океана

С позиций тектоники плит океаническим дном называется литосферная плита, покрытая Мировым океаном. Главными тектоническими элементами океанического дна являются активные океанические окраины, срединно-океанические хребты и вулканические архипелаги вдали от побережий.

Активные океанические окраины являются зонами субдукции, где океанические плиты погружаются под континентальные или сталкиваются 2 океанических плиты с погружением одной из них. В первом случае процесс сопровождается землетрясениями, формированием прибрежных горных систем и вулканизмом на материках (Анды). Во втором случае образуются вулканические островные дуги (Курильские острова) и глубоководные желоба (Курило-Камчатский желоб) с повышенной сейсмической активностью. Смена континентальной коры на океаническую происходит между материковым подножьем и океаническим ложем.

Срединно-океанические хребты – зоны раздвижения, где рифт наблюдается в центральной части.

| Название океана | Название хребта |

|---|---|

| Атлантический | Северо-Атлантический |

| Южно-Атлантический | |

| Индийский | Аравийско-Индийский |

| Центрально-Индийский | |

| Западно-Индийский | |

| Тихий | Восточно-Тихоокеанское поднятие |

| Южно-Тихоокеанское поднятие |

Считается, что поступление молодых базальтов в зоне рифта компенсируется погружением океанической коры при субдукции.

Вулканические архипелаги вдали от побережий объясняются подъемом горячих потоков из мантии, которые расплавляют океаническую кору (Гавайи). Такие образования называют горячими точками.

Методы исследования дна океана

Существует множество методов изучения дна океана, при этом исследуются разные характеристики:

- тепловой поток, проходящий через дно;

- поля силы тяжести;

- магнитное поле;

- отражательная способность дна для получения донного рельефа (эхолот).

Используются обитаемые и необитаемые подводные аппараты, спутниковое зондирование (для шельфа). Геологическое строение дна изучается с помощью глубоководного бурения.

Источник