Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Римский-Корсаков мог создавать самую разную «музыкальную ткань» — от мерцающих восточных шелков и парчи до волшебных, переливающихся всеми красками моря одеяний морской царевны.

Фантастическая симфоническая сюита «Шехеразада» прочно вошла в концертный репертуар. Н. А. Римский-Корсаков написал её, наполнив музыку прекрасным оркестровым звучанием.

Тема Востока была одной из излюбленных тем в русской музыке XIX века, породившей немало подлинно прекрасных её страниц. Сказочный мир Востока раскрывали перед нами и Глинка в опере «Руслан и Людмила», и Бородин в опере «Князь Игорь, немало восточных тем встречается и в симфонической музыке русских композиторов, и в камерно-вокальном творчестве.

Одна из наиболее ярких «восточных» партитур Н. А. Римского-Корсакова, «Шехеразада», погружает нас в атмосферу звучания восточной музыки с её характерными интонациями и прихотливыми мелодическими изгибами, с инструментальными тембрами, воссоздающими сказочный, почти фантастический музыкальный колорит.

В течение лета 1888 года Римским-Корсаковым была написана «Шехеразада» и впервые исполнена под управлением автора в сезоне 1888-1889 в одном из «Русских симфонических концертов», организованном музыкальным издателем и меценатом Митрофаном Беляевым. С тех пор это произведение приобрело большую популярность у слушателей.

Своё сочинение Римский-Корсаков предваряет небольшим программным вступлением:

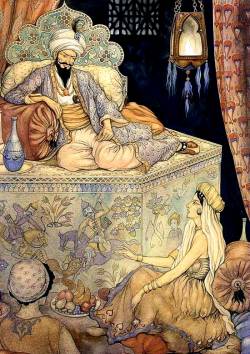

Султан Шахрияр, убеждённый в коварности и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жён после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахрияр постоянно откладывал её казнь и наконец совершенно оставил своё намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ.

Некоторые наиболее яркие эпизоды чудесных сказок Шехеразады стали основой симфонического сочинения Римского-Корсакова. Несмотря на то, что в сюите много самостоятельных эпизодов, героев, музыкальных тем, сюита объединена единым замыслом, который подчинён образу главного рассказчика – Шехеразады. Ведь она, обладая огромной эрудицией и богатейшим воображением, сумела не только спасти свою жизнь, но и создать огромный волшебный мир, полный невероятных чудес и приключений.

Римский-Корсаков называет эпизоды, использованные им в качестве программы для отдельных частей: «Море и корабль Синдбада», «Фантастический рассказ Календера-царевича», «Царевич и царевна», «Праздник в Багдаде и корабль, разбивающийся о скалу». Может быть, поэтому и музыкальное повествование строится как череда сказочных картин и главных героев с их характерными музыкальными темами.

Во вступлении слышится контраст между грозным султаном Шахрияром и пленительной Шехеразадой с самого начала.

В теме Шахрияра – повелительный унисон деревянных духовых инструментов, рисующий образ сильного и властного султана, могучего владыки своего государства, вольного свободно распоряжаться жизнью и смертью своих подданных.

Шехеразада рассказывает о легендарном моряке Синдбаде, который отправляется в плавание. Рисуя море так удивительно красочно и точно, Римский-Корсаков, несомненно, обращался к своим воспоминаниям, связанным с морскими путешествиями.

Главная партия сонатного аллегро – образ волнующегося моря. Она основана на теме Шахриара, однако теперь она становится темой героя сказки – отважного путешественника Синдбада, сохраняя суровый характер.

С ней контрастирует светлая побочная – тема Синдбадова корабля. Музыка ее удивительно тонко передаёт дыхание морской стихии, рисует бесконечную череду волн с белыми «барашками» на гребнях, корабль Синдбада-морехода, плывущий по спокойной шири океана. Но волнение моря постепенно нарастает, и теперь музыка рисует величие разбушевавшейся стихии. Но к концу части все успокаивается, и музыка вновь изображает картину ласково плещущегося умиротворённого моря.

Тема Шахрияра светлеет, как будто деспотический владыка под влиянием прекрасных сказок смягчился и дарует Шехеразаде ещё один день жизни, чтобы услышать продолжение.

Вторая часть – «Рассказ царевича-Календера». Здесь появляется новый персонаж — царевич, и Шехеразада как бы передаёт ему слово. Так возникает рассказ в рассказе, сказка в сказке. Композитор создаёт музыкальный портрет Календера, а потом изображает его фантастические приключения.

Третья часть — самая лирическая в сюите. Она называется «Царевич и царевна» и представляет собой своеобразный любовный лирический дуэт.

Но особенно яркой частью сюиты является финал, в котором объединяются темы всех предшествующих частей. Он выделяется яркостью оркестровой фантазии, огненным темпераментом. Композитор назвал эту часть «Праздник в Багдаде и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». Этот праздничный характер раскрывается в смене различных тем, игре ритмов, тембров. Обширная кода, которая служит заключением всего цикла, рисует самостоятельную картину величественного грозного моря и корабля, разбивающегося о скалу.

«Шехеразада» — одно из самых ярких произведений, рисующих мир музыкального Востока. В ней использован принцип картинности, сопоставления разных по характеру эпизодов, объединённых проведением темы Шехеразады, напоминающей нам о том, что всё это — рассказ одного лица — очаровательной сказочницы Шехеразады. В программе сюиты нет последовательного сюжета, нет никаких пояснений и к содержанию сказок.

Эта сюита — один из образцов эпического симфонизма Римского-Корсакова. В ней проявляются те же принципы эпической музыкальной драматургии (контраст, сопоставление образов), что и в эпических операх композитора. Проявляются эти принципы и в строении сюиты в целом, и внутри отдельных частей произведения.

Восточные мотивы

Когда Сергей Дягилев продумывал программу для первых «Парижских сезонов» русского балета в 1910 году, он выбрал именно это произведение, наряду с «Половецкими плясками» А. Бородина и «Хованщиной» М. Мусоргского. Претворяя в жизнь свои планы, он хорошо понимал, что конкретно может понравиться публике и что французов очень привлекают восточные веяния. В 1910 году Михаил Фокин поставил балет «Шехеразада» с Вацлавом Нижинским и Идой Рубинштейн в главных ролях. Автором великолепных костюмов и декораций был Леон Бакст.

А в 1911 году В. А. Серов, увидев «Шехеразаду» в программе второго Русского балетного сезона Сергея Дягилева в Париже, был так восхищён красочной необычностью музыки и действа, что создал для балета огромный (12 на 12 метров) занавес.

Презентация

В комплекте:

1. Презентация — 9 слайдов, ppsx;

2. Звуки музыки:

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». 1 часть, mp3;

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Тема Шахрияра, mp3;

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада». Тема Шехеразады, mp3;

3. Сопровождающая статья, docx.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Подписка по e-mail

—Поиск по дневнику

—Статистика

Симфоническая сюита «Шехерезада» Н.А.Римского-Корсакова

Симфоническая сюита «Шехерезада» Н.А.Римского-Корсакова. Сегодня день памяти композитора

«Султан Шахриар, убежденный в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жен после первой ночи; но султанша Шехерезада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжение 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал ее казнь и, наконец, совершенно оставил свое намерение. Много чудес рассказала ему Шехерезада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Симфоническая сюита «Шехерезада», соч. 35 (по сборнику арабских сказок «Тысяча и одна ночь») написана Римским-Корсаковым в течение лета 1888 г. в Нежговицах (близ Луги) и впервые была исполнена под управлением автора в сезоне 1888/89 гг. в одном из «Русских симфонических концертов».

По поводу этого произведения Римский-Корсаков сообщает в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни»:

«Программою, которою я руководствовался при сочинении «Шехерезады», были отдельные не связанные друг с другом эпизоды и картины из «Тысячи и одной ночи», разбросанные по всем четырем частям сюиты: Море и Синдбадов корабль, фантастический рассказ Календера-царевича, Царевич и Царевна, Багдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником. Объединяющею нитью являлись короткие вступления I, II и IV частей и интермедия в III, написанные для скрипки и рисующие самую Шехерезаду, как бы рассказывающую грозному султану свои чудесные сказки.

Окончательное заключение IV части имеет то же художественное значение. Таким образом, я имел в виду дать четырехчастную оркестровую сюиту, тесно сплоченную общностью тем и мотивов, но являющую собой как бы калейдоскоп сказочных образов и рисунков восточного характера. Мне хотелось только, чтобы слушатель, если ему нравится моя пьеса как симфоническая музыка, вынес бы впечатление, что это несомненно восточное повествование о каких-то многочисленных и разнообразных сказочных чудесах, а не просто четыре пьесы, играемые подряд и сочиненные на общие всем четырем частям темы. Почему же в таком случае моя сюита носит имя именно «Шехерезады»? Потому, что с этим именем и с названием «Тысяча и одна ночь» у всякого связывается представление о Востоке и сказочных чудесах, а, сверх того, некоторые подробности музыкального изложения намекают на то, что это все различные рассказы одного лица, каковым и является нам Шехерезада, занимавшая ими своего грозного супруга».

Первая часть Largo maestoso. Allegro non troppo («Море и Синдбадов корабль» ) открывается медленным вступлением , в котором за суровой унисонной темой в басах, несомненно рисующей грозный облик султана Шахриара, после ряда связующих аккордов следует узорчатая, нежная и изящная тема Шехерезады, порученная скрипке соло.

Короткая каденция приводит к звуковой картине мерно колышущегося моря. Выбор тональности (ми-мажор) не случаен. По свидетельству близкого друга композитора В. В. Ястребцева, ми мажор в восприятии Корсаковым цветозвуковых соотношений окрашивался в темно-синий, сапфировый тон — цвет морской воды.

Вторая часть сюиты Lento. Andantino («Рассказ Календера-царевича»)

начинается скрипичным соло, излагающим тему Шехерезады. С переменой ритма и движения начинает звучать соло фагота, выпевающего прекрасную мелодию восточного характера. Повествовательный тон, по определению композитора «В высшей степени капризный, причудливый». От фагота мелодия переходит к солирующему гобою, а далее к первым скрипкам, усложняясь в аккомпанементе. Внезапный тревожный выкрик контрабасов прерывает спокойное течение рассказа. Раздается резко звучащая фанфарная тема (по определению автора «призывный клич»). Как бы вдали откликается на нее труба с сурдиною. Шахриар, слушающий рассказ Календера из уст Шехерезады, захвачен неожиданным поворотом повествования (в контрабасах тема султана в быстром движении). Начинается перекличка между тромбонами и трубами. Настроение тревожное, боевое. «Здесь можно усмотреть сражение», по определению автора. К концу второй части изложение снова принимает спокойный характер.

Третья часть Andantino quasi allegretto («Царевич и Царевна»)

начинается изложением изумительной по красоте восточной мелодии, рисующей образ влюбленного царевича. В мелодии этой разлита любовная нега и истома. Изложение мелодии повторяется несколько раз, переходя от одного инструмента к другому и сопровождаясь восхитительными фиоритурами, как бы рисующими переизбыток любовного восторга.

Вторая тема характеризует Царевну. Исходя из мимолетного замечания Корсакова (в средней части, по его словам, изображается «какое-то шествие: Царевну несут на паланкине»), сюжетное содержание третьей части «Шехерезады» допустимо представить себе как ожидание Царевичем любимой им Царевны, ее приезд в окружении свиты и радость встречи. В отличие от других частей сюиты связующая тема Шехерезады (скрипка соло) появляется здесь не в начале изложения, а перед его заключением.

Четвертая часть Allegro molto. Allegro molto e frenetico. Allegro non troppo e maestoso. Lento («Багдадский праздник. Море; корабль разбивается о скалу с медным всадником. Заключение»)

предваряется вступлением в быстром темпе, построенным на дважды повторяемых, с некоторыми изменениями и расширениями, темах султана Шахриара и Шехерезады. Основное содержание этой части распадается на две половины. Первая из них, по замыслу композитора, рисует Багдадский праздник. Пред нами набросанная широкими мазками великолепная звуковая картина, захватывающая своей вихревой стремительностью, богатством и разнообразием оркестровых красок. Первая же тема сообщает потоку музыки характер головокружительной вакханалии, в которую дважды вкрапляется четко ритмованная тема Царевны из третьей части. В целом это пестрый калейдоскоп музыкальных образов сменяющихся один за другим в фантастическом кружении, как это бывает в сновидениях. Шум, гам, истошные выкрики, все несется в ускоряющемся движении.

Лев Бакст. Эскиз декорации драмы «Шехерезада»

Видение, созданное воспаленной фантазией, внезапно прерывается картиной бушующего моря. Хроматические пассажи деревянных духовых инструментов рисуют разгневанную морскую стихию. Корабль несется неудержимо к гибели и разбивается о скалу с медным всадником. Наступает успокоение. В последний раз звучит тема Шехерезады, рассказавшей столько увлекательных сказок. За нею следует тема Шахриара, но уже не в грозном, а в умиротворенном обличии. Шехерезада достигла своей цели.

Источник