Теплые и холодные течения Южного океана

Какое течение в Южном океане является холодным, а какое теплым рассмотрим ниже.

Южный океан океанические течения

Южный океан представляет собой кольцо океанических вод, которые омывают Антарктиду, и сочетают в себе выраженные природные черты Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Его границы сложно определить: на юге он граничит с побережьем южного полярного материка, а н западе границ не имеет вовсе.

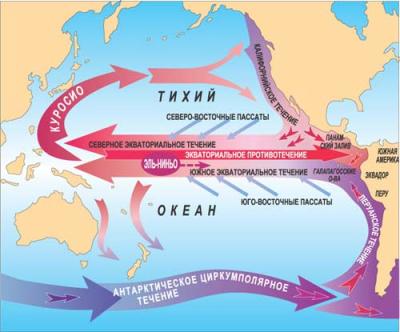

Течения Южного океана теплые и холодные определяются господствующими ветрами. Главным элементом его поверхностной циркуляции является Антарктическое холодное течение Южного океана. Еще называется оно как Течение Западных ветров, которое проходит через все земные меридианы с запада на восток. Располагается вокруг Антарктиды в пределах 36-52 0 ю.ш.

Течение омывает берега южнополярного континента, принося температуру 1-15 0 С. Оно то близко подходит к берегу, то отдаляется от него на значительное расстояние благодаря стоковым ветрам с континента.

Выделяют еще такие холодные морские течения Южного океана как:

- Перуанское,

- пояс Западного прибрежного течения,

- Восточное течение.

Теплые течения Южного океана назвать невозможно, так как их здесь нет.

Помимо основных течений, на поверхности океана формируются локальные разнонаправленные круговороты вод. Важное место среди них занимают вертикальные движения. Они способствуют дивергенции и подъему глубинных вод, которые обогащены питательными веществами. Например, в пределах моря Уэдделла, над материковым склоном осолоненные и охлажденные зимние поверхностные воды, как более тяжелые, опускаются в глубинные слои. В результате образуются соленые и холодные придонные воды, которые не только «строят погоду» на просторах Южного океана, но и распространяются на север в Тихий, Индийский и Атлантический океаны, восток вокруг Антарктиды. Где и смешиваются с их водами.

Надеемся, что из этой статьи Вы узнали, какие основные течения Южного океана.

Источник

Южный океан

Российские ученые определяют границу океана по границе антарктических поверхностных вод. В ряде других стран такую границу проводят по широте, дальше которой не встречаются плавучие льды и айсберги.

Характеристики

Площадь: 20,327 млн.кв.км

Средняя глубина: 3500 м, максимальная – 42 м (Южно-Сандвичев желоб)

Средняя температура: от -2°C до +10°C

Течения Южного океана

Западных ветров (или Антарктическое циркумполярное) – главное течение Южного океана, оказывающее значительное влияние на циркуляцию вод, смену температуры и формирование береговой линии. Течение пронизывает всю толщу воды, достигая дна. Движется, опоясывая земной шар в районе 40° ю.ш. Именно это течение становится «виновником» возникновения мощных ураганов и тайфунов. Средняя скорость течения – 30-35 см/сек.

Западное прибрежное течение движется с востока на запад. Располагается южнее течения Западных ветров, приблизительно в районе 65° ю.ш. Средняя скорость – 15-30 см/сек.

Подводный мир океана

Несмотря на суровые климатические условия, характерные для арктического и субарктического поясов, природа Южного океана поражает своим изобилием и уникальностью.

Флора представлена разнообразным фитопланктоном, который в Южном океане имеет два пика цветения. Много диатомовых водорослей, сине-зеленых гораздо меньше.

Океан богат зоопланконом, в его водах обитает большое количество видов иглокожих, губок, криля. Из семейства рыб (более 100 видов) больше всего представителей нототениевых (синие и зеленые нототении, широколобики, клыкачи, антарктические серебрянкитрематомы).

Птицы: 44 вида (буревестники, поморники, полярные крачки), особенно многочисленны колонии пингвинов, которых здесь насчитывается 7 видов.

Животные: киты, морские котики и тюлени. Самые крупные хищники – морские леопарды. С 1965 года воды Южного океана стали центром китобойного промысла. С 80-х годов ХХ столетия китобойных промысел запрещен. С тех пор Южный океан стал местом улова криля и рыбы.

Исследования Южного океана

Историю исследований Южного океана можно условно разделить на три этапа:

1. От эпохи Великих географических открытий до XIX века – географические открытия островов, морей, попытка исследований подводного мира и глубин.

2. Начало XIX века – конец XX – открытие Антарктиды, начало научных океанографических исследований.

3. XX в. – наши дни – комплексное исследование океана во всех областях океанографии.

(И. Айвазовский. «Ледяные горы в Антарктиде» 1870 г.)

Важнейшие даты и открытия:

1559 – плавание Д. Гееритца, который первым пересек границу океана.

1773 – «кругосветка» Д. Кука, который достиг южного полярного круга и предположил, что обилие ледяных гор указывает на наличие материка на юге.

1819-1821 – кругосветная антарктическая экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена, открытие Антарктиды.

1821-1839 – более десятка китобойных судов, в поисках улова, достигают берегов Антарктиды и открывают по пути острова.

1840 – экспедиция англичанина Д.К.Росса, составленная для исследования антарктических областей, составление карты побережья, исследование течений и глубин океана.

Интересные факты

• Официально Антарктида не принадлежит ни одной стране, но многие государства выдвинули свои претензии на владение отдельными островами и частями континента. Пока суть да дело, американцы уже наладили выпуск антарктической валюты: антарктического доллара.

• В 1956 году в Южном океане обнаружен самый большой айсберг, занимающий площадь около 31 тыс. кв.км.

• Количество тюленей в Южном океане составляет 65% всех ластоногих в мире.

• Название «Антарктида» переводится с древнегреческого языка как «напротив Арктики».

• Антарктида – единственный континент, на котором нет часовых поясов. Люди, работающие здесь, исчисляют время по времени своей страны.

Источник

Моря и Океаны

Южный океан

Южный океан, называемый иногда Антарктическим океаном, окружает Антарктический материк, и, таким образом, является в некотором смысле частью трех других океанов.Сезонные изменения характеристик поверхностных вод затрудняют определение устойчивой границы Южный океан примерной границей считают зону антарктической конвергенции, т. е. северную границу антарктических поверхностных вод. Это естественная граница вокруг Антарктиды.

Основные формы рельефа дна Южного океана достаточно хорошо известны. За последние 30 лет над наиболее интересными формами подводного рельефа было выполнено несколько тысяч эхолотных промеров с получением непрерывных эхограмм, хотя детальные гидрографические съемки каких-либо определенных районов еще не проводились.

Установлено, что в Южном океане находятся три крупные котловины, разделенные подводными хребтами: Атлантико-Индо-Антарктическая котловина, ограниченная на севере хребтами Южно-Оркнейским, Южно-Сандвичевым, Атлантико-Антарктичсским и хребтом Принс-Эдуард-Крозс, на востоке хребтом Кергелен-Гауссберг. Наибольшая глубина 5872 м (58° 40′ ю. ш., 29*30′ в. д.);

Восточная Индо-Антарктическая котловина. Расположена к востоку от хребта Кергелен-Гауссберг, ограничена на севере плато Амстердам—Сен-Поль, на юге Индо-Антарктическим хребтом. Наибольшая глубина 5455 м (54° 32′ ю. ш., 123° 05′ в. д.); Тихоокеанско-Антарктичсская котловина. Ограничена на западе и севере Тихоокеанско-Антарктическим хребтом и Юго-Восточным Тихоокеанским плато. Наибольшая глубина 6414 м (66° 58′ ю. ш., 176° 14′ з. д.).

Основным хребтом Южного океана является хребет Скоша (дуга Скоша, Южно-Антильский хребет), который соединяет Анды с Антарктическим полуостровом (Земля Грейама). Хребет Кергелен-Гауссберг отделяет Атлантико-Индо-Антарктическую котловину от Восточной Индо-Антарктической котловины и оказывает здесь большое влияние на движение водных масс.

В течение многих лет не было сведений о геологическом строении различных форм подводного рельефа Южного океана, за исключением хребта Скоша, и о многом приходилось догадываться по данным промеров. Брать пробы коренной породы со дна океана с помощью драг очень трудно даже в умеренной зоне, а там, где бывают самые сильные штормы, это почти невозможно. Срединно-океанический хребет. Этот хребет из Южной Атлантики проходит в Индийский океан, пересекает его и южнее Австралии проходит в Тихий океан. В настоящее время существование этого хребта полностью подтверждено данными, полученными в результате большого количества профилей эхолотного зондирования. Этот хребет от 10° з. д. проходит примерно вдоль условной северной границы Южного океана (52 ю. ш.) на участке Атлантико-Индийского хребта. Затем он отклоняется на северо-восток к Юго-Западному Индийскому хребту и соединяется с Центральным Индийским хребтом на 30 ю ш., 70° в. д. Отрог хребта прослеживается далее на юго-восток через плато Лмстердам-Сен-Поль; он становится извилистым к Ю от Австралии.

Таким образом, срединно-океанический хребет, несомненно, является самой крупной подводной геологической структурой в Южном океане Длина его в этом районе более 10 000 миль (16 000 км). Его существование и некоторые характерные признаки твердо установлены . Он определен по центральной рифтовой зоне, которая характеризуется аномально высоким тепловым потоком (порядок величины выше нормального), очень высокой сейсмичностью (подавляющее большинство толчков землетрясений приурочено к этой зоне), очень молодым рельефом (сбросовые террасы), быстро чередующимися аномалиями силы тяжести, вулканическими породами основного состава молодого возраста (абсолютный возраст, установленный радиологическими методами, не более 5 млн. лет), очень тонким осадочным покровом, если он вообще имеется. Данные, полученные методом преломленных сейсмических волн, свидетельствуют о том, что существует «корень» видоизмененного материала мантии (плотность меньше нормальной). По-видимому, этот молодой «шов» на поверхности Земли фиксирует место недавнего расширения мантии.

Поперечные хребты Южного океана, соединяющие отдельные секторы срединно-океаничсского хребта с Антарктическим материком или с соседними материками, различны по геологическому строению.

Хребет Скоша, очевидно, является орогенным поясом, в котором представлены структурные элементы как Анд (Южная Америка), так и Западной Антарктиды. Поднятие, по-видимому, является древним, частично погруженным и раздробленным сегментом материкового происхождения. Следующим к востоку поперечным хребтом является хребет Кергелен-Гауссберг, о существовании которого впервые были высказаны предположения после немецкой южно-полярной экспедиции 1901 —1903 гг. Гора Гауссберг —это молодой вулкан (из лейцитового базальта) близ берега Земли Эндерби, а остров Кергелен представляет собой большое скопление зрелых (третичных) вулканов, поднимающихся от,широкого поднятия, которые очень напоминают Азорские острова.

Хотя имеются промежуточные высокие точки вдоль хребта Кергелен-Гауссберг, как, например, остров Херд и подводные горы Банзарэ и Грибб, недавние исследования позволили обнаружить, что этот «хребет» не такой сплошной, как он показан на более ранних картах. По-видимому, эта плохо выраженная структура в основном вулканического происхождения. Южнее Австралии, от Тасмании через банку Милл, остров Маккуори и острова Баллени до мыса Адэр на Антарктическом материке, расположено еще одно плохо выраженное поднятие, по-видимому, смешанного происхождения. На севере (поднятие Милл по Моусону, или Южно-Тасманский хребет), возможно, находится асейсмичный хребет континентального типа. От острова Маккуори (сбросово-глыбовая опрокинутая вулканическая форма рельефа) до островов Баллени простирается поднятие, которое Шотт назвал поднятием Маккуори; оно, по-видимому, соединяется с Новой Зеландией в высокосейсмичную зону, однако на батиметрических картах оно отсекается желобом к югу от плато Кэмпбелл (Новозеландского). Наконец, через острова Баллени (все базальтовые вулканы), примерно вдоль 160° в. д., по-видимому, проходит вулканический хребет (хребет Маккуори-Баллени), который не полностью соединен с третичными базальтовыми изверженными породами у мыса Адэр на Антарктическом материке. Согласно Юингу и Хизену, центральная часть рассматриваемой структуры, которая соединяет поднятие Милл с хребтом Маккуори-Баллени, является частью срединноокеанического хребта.

И, наконец, от района острова Пасхи до южной оконечности Чили проходит Южно-Чилийский хребет. На севере параллельно ему проходит длинный узкий желоб, что свидетельствует о значительном сдвиге, который соответствует аналогичным смещениям Восточно-Тихоокеанского поднятия. Общий характер его говорит о том, что это отрог системы срединно-океанического хребта.

Общие принципы циркуляции водных масс Южного океана

Над большей частью Южного океана господствуют сильные западные ветры, следствием которых является восточное направление течений. Различные факторы, в том числе и рельеф дна, заставляют течения отклоняться от зонального направления, поэтому вблизи берегов Антарктиды поверхностное течение направлено на восток, а воды движутся на север. Общий перенос воды с востока на запад через узкую часть пролива Дрейка 90-106 м3/с, примерно в 400 раз больше стока самой большой в мире реки Амазонки.

Поверхностное течение вблизи материка распространяется на небольшую глубину и имеет низкую температуру и низкую соленость; однако по мере продвижения на север антарктические поверхностные воды распресняются водой, поступающей от тающих льдов, снега и дождя. Движение на север обусловливается действием сильных западных ветров, отклонением потоков, связанных с вращением Земли, и частично конвекцией. Эта антарктическая вода, будучи значительно плотнее, чем более теплые поверхностные воды, находящиеся дальше к северу, стремится погрузиться, но глубинное течение, переносящее к югу сравнительно теплые воды с очень высокой соленостью, ограничивает толщину слоя антарктических поверхностных вод.

Дальше на север на широте, где теплое глубинное течение проходит над холодным придонным течением, антарктические поверхностные воды погружаются до более низкого горизонта, образуя течение, несущее антарктические промежуточные воды. К северу от этой широты, несмотря на то что в поверхностном слое все еще сохраняется движение вод на север, выше погружающихся промежуточных вод в подповерхностном слое возникает течение, направленное на юг, и это течение, смешиваясь с погружающейся холодной поверхностной водой, создает условия образования более теплой поверхностной воды, известной как субантарктическая вода. У поверхности антарктическое и субантарктическое течения обычно встречаются у резкой границы, называемой, как известно, зоной антарктической конвергенции, положение которой определяется широтой, на которой глубинная вода поднимается над придонной водой; поскольку, эти два течения претерпевают только незначительные изменения, конвергенция становится довольно постоянной особенностью океана, хотя имеется незначительное сезонное перемещение.

Дальше на север и отчасти за пределами условной северной границы, установленной для Южного океана есть еще одна граница между субантарктическими и субтропическими течениями, известная под названием зоны субтропической конвергенции. Так как оба течения здесь подвержены изменениям.

Вблизи Антарктического материка есть узкая зона, в которой преобладают восточные ветры. Здесь поверхностная вода течет на запад, и в атлантическом секторе циркуляция распространяется на глубинные воды. Достигнув восточного берега Антарктического полуострова, восточный ветровой дрейф, как называют это поверхностное течение, отклоняется на север хребтом Скоша и проходит на восток через Атлантический океан примерно к 50° ю. ш. Присутствие этого течения сказывается на распространении многолетних льдов в этом секторе Южного океана до 20° в. д. Чрезвычайный интерес представляет одно из морей, входящих в Южный океан, — море Уэдделла, оказывающее влияние на поверхностное течение и являющееся источником антарктической придонной воды. На ЮЗ этого моря зимой происходит очень интенсивное ледообразование.

Соленость поверхностного слоя вод зимой повышается (в основном за счет соли, выделяющейся в воду при образовании морского льда) почти до солености вод глубинного слоя, после чего поверхностные и глубинные воды перемешиваются и погружаются на дно. Этот процесс развивается особенно интенсивно вблизи антарктического материкового склона, где глубинная вода охлаждается смешением с осолоненной при ледообразовании шельфовой водой. Образовавшаяся придонная вода распространяется на восток вокруг Южного океана и на север в Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

По мере ее распространения она смешивается с другими глубинными водами и теряет отличительные характеристики. Температура у дна и соленость на больших глубинах непрерывно повышаются по направлению к востоку, а содержание растворенного кислорода понижается. Вокруг Антарктиды нет другого такого района, где холодная шельфовая вода погружается до океанического ложа. Придонная вода с очень высокой соленостью и очень низкой температурой формируется также и в море Росса.

О многолетних льдах известно еще и из других источников, в частности в отношении их распределения летом и зимой. Очагами зарождения айсбергов, встречающихся в Южном океане являются шельфовые ледники Фильхнера в море Уэдделла, Росса в море Росса и Шеклтона в районе 95—100° в. д. От шельфовых ледников в тихоокеанском секторе, по-видимому, айсбергов отделяется мало. Айсберги из моря Росса дрейфуют на север, а затем на СЗ с преобладающим течением, однако в более западных районах побережья отколовшиеся от шельфового ледника айсберги не могут попадать в застойную зону многолетних льдов, покрывающих пространство вдоль берегов между морем росса и Антарктическим полуостровом. Айсберги, откалывающиеся от шельфовых ледников, бывают плоские или плосковершинные и пока они находятся на юге, быстро тают, вследствие чего айсберги теряют устойчивость. После этого они обычно опрокидываются и на поверхности обнажается сильно размытая их нижняя часть. Иногда айсберг переворачивается прежде, чем он окончательно распадается на обломки. Размеры только что образовавшихся айсбергов колеблются по длине от нескольких метров до нескольких десятков миль (столообразный айсберг, встреченный близ острова Шишкова (Кларенс) одним из китобойных судов в 1927 г., имел длину более 90 миль, а другой айсберг, по сообщениям наблюдателей в период МГГ, был размером «как американский штат Кентукки. Длина айсберга до 5 миль является обычной.

Высота же над уровнем воды колеблется в зависимости от района образования в пределах примерно 25—45 м; подводная часть некоторых айсбергов, вероятно, достигает глубины более 300 м.

Продолжительность существования столообразного айсберга нормального размера может быть сравнительно невелика, особенно если он удаляется на некоторое расстояние от берега до того, как произойдет зимнее замерзание моря. В следующее лето айсберг значительно продвинется на север и восток и, если только он пересечет зону антарктической конвергенции, то подвергнется быстрому разрушению.

Если же айсберг попадет в многолетние льды и останется среди них на лето, то он может задержаться там на годы, особенно в тех районах, где поверхностное течение незначительно. Большой столообразный айсберг близ острова Кларенс, о котором упоминалось выше, спустя несколько лет все еще находился в Южном океане К 1961 г. он переместился на север и восток и приблизился к острову Южная Георгия, где длина его, как сообщают, сократилась до 60 миль.

Последний раз его видели несколько месяцев спустя еще дальше на С и В, но размер его еще больше уменьшился.

Антарктические многолетние льды, которые обычно служат большей помехой для мореплавания, чем отдельные айсберги, являются предметом более значительных исследований, особенно в отношении их распространения.

Многолетный лед вокруг Антарктиды обычно имеет хорошо выраженную северную границу, которая в конце зимы — начале весны смещается к северу, причем его кромка находится приблизительно в одном и том же положении с июля по октябрь. Местные условия, например штормы, могут вызвать временное смещение границы, но с возвратом более устойчивых условий кромка льда возвращается в свое среднее положение в течение этих месяцев.

В течение зимы в атлантическом секторе Южного океана многолетний лед может распространяться примерно на 900—1000 миль от берега Антарктиды, покрывая район очень холодного поверхностного течения, выходящего из моря Уэдделла. Далее на восток, где материк лежит к северу от Южного полярного круга, зона льда значительно суживается до тех пор, пока она не достигнет моря Росса, где граница льда может простираться на 800 миль к северу от шельфового ледника. К востоку зона льда опять суживается по направлению к Антарктическому полуострову.

В конце лета многолетний лсд тает и начинает разрушаться, при этом кромка льда постепенно отступает к материку. Самое южное положенно границы льдов обычно наблюдается в феврале или даже в марте, однако отдельные участки берегов Антарктиды, особенно в индоокеанском

секторе, где суша лежит к С от Южного полярного круга, могут освободиться от льда уже в январе. За исключением тихоокеанского сектора Южного океана и, вероятно, восточного берега Земли Грейама, возможно, что вблизи отдельных участков шельфового льда или берега материка в отдельных случаях моря освобождаются от льда в конце лета.

В тихоокеанском секторе, по крайней мере от 75 до 140 з. д., лед, по-видимому, более мощный и менее подвижен. Это происходит, почти несомненно, из-за отсутствия сколько-нибудь заметного поверхностного течения, так как восточный ветровой дрейф, покинув море Уэдделла поворачивает на С и В н не образуется снова на большой части тихоокеанского сектора. Образование и распространение многолетних льдов тесно связано с распределением температуры и поверхностном слое воды. Анализ поверхностных изотерм показывает, что в начале апреля широкий пояс холодной поверхностной воды с температурой ниже —1° С окружает Антарктический материк. При маловетрии и низкой температуре воздуха начинается быстрое ледообразование, к, если такие условия продолжают преобладать, ледяные кристаллы быстро срастаются и образуют тонкий слой льда. В открытом океане спокойные условия редко сохраняются в течение сколько-либо заметного времени, и, поскольку там часто наблюдается волнение, только что образовавшийся лед взламывается и образуется блинчатый лед. Осенью, при низких температурах, под влиянием ветров, волнения и снегопадов блинчатые льды быстро увеличиваются до значительных размеров.

Источник