- OpenTown Открытый город

- Как Россия отдала Норвегии территории

- 0 комментариев *

- К 10-летию подписания скандального договора. Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные двум Московским областям?

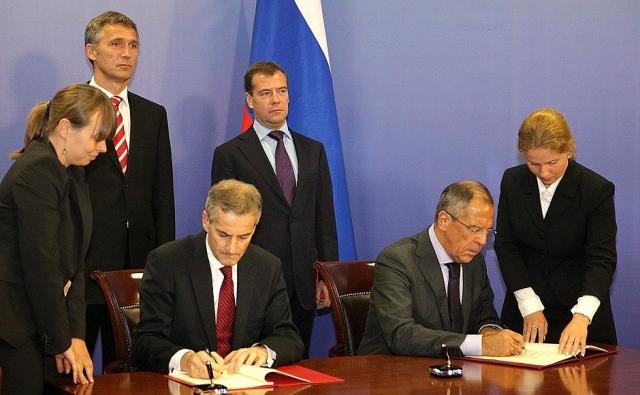

- В этом году исполняется 10 лет с момента подписания в Мурманске 15 сентября 2010 года «Договора между Российской Федерации и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане ». Инициатором его ускоренной разработки, подписания и ратификации Федеральным Собранием выступил президент России Дмитрий Медведев.

OpenTown Открытый город

Как Россия отдала Норвегии территории

Не все знают, а многие даже не слышали о том, что в 2011 году Россия подарила Норвегии просто так огромные территории в Баренцевом море.

Речь идет о передаче Норвегии (стране НАТО, между прочим) 90 тысяч квадратных километров акватории (формально правильнее говорить акватории, а не территории, но сути это не меняет — государство отдает территорию) Баренцева моря с богатейшими залежами нефти, газа и рыбными ресурсами. Для сравнения — площадь всей Ленинградской области меньше (83,9 тысяч кв. км).

По площади, переданной Норвегии — это шесть Калининградских областей. Это примерно две Московской области или две Рязанской области. Это площадь Ленинградской или Челябинской областей.

Реально Россия потеряла еще больше площадей (передача этих территорий влечет отказ России от прав еще на 240 тыс. кв.км площадей Арктики в районе Шпицбергена. По крайней мере, так это будут трактовать и преподносить иностранные дипломаты), но об этом чуть позднее.

Территориальный спор о территориях в Баренцевом море с Норвегией шел достаточно долго, еще со времен Советского Союза — с 1970-х годов. Но Президент РФ (на тот момент Медведев Д.А.), как говаривал знаменитый охранник Бородач, в 2010 году сделал себе предупредительный выстрел в бедро. То есть разрубил гордиев узел противоречий, просто отдав все спорные территории Норвегии. Мы не знаем, принимал Медведев решение единолично, или это было решение элиты , которое Медведев просто исполнил.

Процедура прошла достаточно быстро и незаметно для населения страны. Незаметно — мы имеем в виду Россию. А вот Норвегия отметила национальный праздник по этому поводу.

15 сентября 2010 Россия и Норвегия подписали Договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Россия ратифицировала данный договор Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 57-ФЗ О ратификации Договора между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане (принят Государственной Думой 25 марта 2011 года, одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года).

Наша Госдума одобрила ратификацию соглашения 311 голосами против 57. Так что к этому решению имеет прямое отношение достаточно большое количество людей из так называемой «элиты». Только отстаивает ли эта «элита» интересы государства? А если отстаивает — люди в рамках конструктивного диалога хотят знать истинные причины, на основании которых территории отошли к другой стране. В конце концов, какая-то часть депутатов голосовала против — у них тоже ведь были какие-то свои аргументы.

Что интересно, ратификация прошла, можно сказать, под грифом секретно . Впервые за последние годы о событии такого масштаба не сообщили центральные СМИ. Точнее, информация была, но она имела совсем другой характер — что-то вроде о достигнутых договоренностях с Норвегией по спорным территориям .

Министр нефти и энергетики Норвегии Улу Буртен Муэ восторженно прокомментировал отличную новость .

Представленные результаты геологоразведки доказывают, что юго-восток Баренцева моря — самый интересный из новых районов норвежского континентального шельфа , — цитирует министра Barents Observer.

На отданных территориях Баренцева моря, которую уступили норвежцам, нашли углеводородов на 30 млрд евро. Это следует из доклада Норвежского нефтяного директората (NPD). Всего в недрах территории, отошедшей Норвегии, залежи углеводородов оцениваются в 300 млн кубометров — в нефтяном эквиваленте это почти 1,9 млрд баррелей. По прогнозам, ориентировочный объем полезных ископаемых может оказаться даже больше — 565 млн кубометров, из которых на долю нефти приходятся не менее 15%, — говорится в докладе NPD.

Что касается истории территориального спора в Баренцевом море — в свое время СССР и Норвегия выдвинули принципиально разные предложения по установлению границ экономзон и шельфовых владений в Баренцевом море.

Норвегия требовала раздела по линии равных расстояний между берегами двух стран. Это часто встречающийся принцип раздела, который, однако, не является универсальным. Ведь одна из стран может получить решающее преимущество при разделе просто за счет выступающего мыса или полуострова. Именно так и обстоит дело в Баренцевом море, где норвежский берег нависает над российским. Поэтому этот принцип часто корректируется посредством учета длины и населенности побережья.

Советский Союз выступал с предложением провести линию раздела по границе полярного сектора СССР, установленную еще в 1926 году. Этот полярный сектор, признаваемый и поныне, означает принадлежность России не моря, а только суши, находящейся внутри этого сектора (в том числе суши, которая может быть открыта или подняться над поверхностью моря в результате тектонических процессов — что с учетом последних геологических изменений вполне возможно).

До передачи территорий около 60% всего российского улова рыбы и морепродуктов в Баренцевом море добывалось в районах, которые новый договор отдал под юрисдикцию Норвегии. Там же находились богатейшие месторождения нефти и газа.

И речь идет не просто о передаче территории, богатой ресурсами, другой стране, входящей в НАТО. Если бы гитлеровцы во время Второй мировой войны смогли дойти до нефтеносных районов Кавказа, потери СССР были бы не в пример больше.

Тут дело даже не в деньгах и ресурсах. Хотя и в них тоже. Теперь подлодки стран НАТО с ядерным оружем на борту (а Норвегия входит в НАТО) будут на законных основаниях находиться ближе к территории России. Теперь НАТО получает больше возможностей по слежению за нашими подводными лодками — хоть при помощи подводных кабелей, хоть другим способом. Еще неизвестно, что в тех краях с подлодкой Курск произошло в 2000 году…

В возможной войне счет пойдет даже не на секунды, а на доли секунд, которые могут решить все при подлете ракет. Надеемся, что до этого никогда не дойдет.

Вообще-то есть все основания полагать, что до этого не дойдет — да просто хотя бы потому, что те же самые территории выгоднее просто отжать от России, не прибегая к открытому вооруженному столкновению. Цель достигается меньшими потерями, меньшими ресурсами и т.д. Зачем воевать, если сами и так все отдадут, без войны?

Норвегия претендует сегодня в общей сложности на 2,4 млн кв. км акваторий в Мировом океане в виде своей экономзоны. По площади это чуть меньше Казахстана, это большие территориальные претензии. Не отстают и другие страны. Передел мира давно идет. На новой карте мира места для России уже не предусмотрено.

Нам не хочется верить, что цепная реакция сдачи территорий Россией уже началась.

В свое время со стороны России (точнее, СССР в 1990 году Горбачевым и Шеварднадзе) уже была сделана территориальная уступка США части шельфа Берингова моря (46,3 тысяч квадратных километров); не так давно (в 2008 году) Китаю переданы остров Тарабарова и часть острова Большой Уссурийский на Амуре. Есть все основания полагать, что это не последние известия по поводу сдачи территорий…

И, кстати, в отличие от нашей Госдумы — Верховный Совет СССР в 1990 году не ратифицировал соглашение о передаче американцам шельфа Берингова моря. Раньше людей с государственным мышлением во власти было больше, наверное.

Мы потом подробнее об этом напишем.

При нищете собственного населения Россия проявляет к другим странам неслыханную щедрость. Мы здесь даже не говорим о том, сколько долгов простила другим странам Россия просто так — мы писали об этом в отдельной статье.

При заключении нового договора с Норвегией в 2010 году мы отступили на восток от границ полярных владений России, которые не только закреплены нашим законодательством, но и нанесены практически на все иностранные географические и навигационные карты.

Соглашение о разделе Баренцева моря первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников назвал позорным .

Как мы уже писали выше, ратификация этого договора может повлечь и другие, более серьезные последствия.

Ратификация этого договора означает также отказ от прав на территории, которые Россия имеет как участник Парижского договора 1920 года по Шпицбергену. По крайней мере, об этом буду кричать западные страны спустя некоторое количество лет, и начнется следующий виток отжима .

Речь идёт об акватории площадью около 240 тысяч квадратных километров. А это — более чем в пять раз больше площади Московской области. В три раза больше Ленинградской области или Тверской области. В 1,7 раза больше площади Мурманской области. Это примерно, если к площади Карелии прибавить площадь Ярославской области в двойном размере.

Как бы ни изворачивались инициаторы, сторонники и лоббисты (другие слова напишите сами) этого договора с Норвегией, что ратифицированным договором мы вовсе не признаем права Норвегии на морское пространство вокруг Шпицбергена, на самом деле все не так радужно. Да, вопрос остается спорным, но не случайно договор о Шпицбергене 1920 года вообще не упоминается в новом договоре 2010 года о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Это грубое и, скорее всего, сознательное нарушение техники международных договоров, в которых всегда подтверждается верность сторон прежним соглашениям, имеющим смежный предмет регулирования. Подписание договора 2010 сильно усложнит позицию России по Шпицбергену в будущем.

И Норвегия фактически уже хозяйничает на Шпицбергене.

Если наши власти и дипломаты проигрывают в 100% выигрышном споре, они вряд ли смогут выиграть международный суд, в котором есть хотя бы одна юридическая зацепка для другой стороны спора. При передаче Россией Норвегии 90 тыс. кв. км территории Баренцева моря можно было бы по крайней мере выторговать для России какие-то льготные условия в сотрудничестве — например, о совместной добыче ресурсов, можно было бы вынудить Норвегию пойти на ответные уступки по тому же Шпицбергену, договориться о демилитаризованной зоне и т.д. и т.п. Ну или оставить ситуацию как есть на крайний случай до лучших времен.

Ничего этого сделано не было. Да и вообще — зачем было отдавать-то свои территории?

Так и хочется сказать словами Милюкова П.Н.: Что это — глупость или измена? …

Мы не обвиняем огульно никого, не зная, возможно, каких-то нюансов — но мы видим факты. Нам хочется просто спросить и понять, зачем Россия это сделала. В конце концов, резкое осуждение рядом депутатов этого соглашения базировалось тоже не на пустом месте.

- Вконтакте

- Одноклассники Мой мир Google+ LiveJournal Подписаться

0 комментариев *

Эта статья уже была на Opentown. Как-то, с год назад, что ли.. Но, тем, кто не знает обстоятельств, — будет интересно

Дебильные или преступные решения Менделя –

1). К 2025 году чипировать население страны.

2). Отмена введённых в СССР стандартов для пищевой промышленности.

3). Сдача части наших территориальных вод Баренцева моря норвежцам.

4). Отказ от перехода на летнее время, без возврата на зимнее.

5). Подписал договор с Францией о поставке нам «Мистралей», никому ненужных «гробов».

6). Объединил Ставрополье с Кавказом в ЮФО, после чего кавказцы попёрли в Ставрополье как к себе домой и начали выживать коренных жителей.

7). Установил квоту на потребление эл. энергии в размере 50 кв.час.

8). Предал Муаммара Каддафи – Ливию.

9. Переименовал милицию в полицию.

10). Внёс предложение о продлении срока президента и депутатов.

11). Лоббирование вступления в ВТО

12). Смена часовых поясов.

А я про что говорю уже больше 20лет в сети, про тоже самое: про штрих код, чипы, приказ№311, что мы стали рабами, нас имеют в зад все и вся, что русских уже нет, это вымерающий вид индейцев Сиу! Вот здесь последний оплот Света остался, вступайтке в группы эти две_в низу ссылки, там меня сможете найти если что, «чем смогу помогу всем безвозмездно, ибо живу не для себя, а служу миру и ближним_приоритетная задача!»

Источник

К 10-летию подписания скандального договора. Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные двум Московским областям?

В этом году исполняется 10 лет с момента подписания в Мурманске 15 сентября 2010 года «Договора между Российской Федерации и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане ». Инициатором его ускоренной разработки, подписания и ратификации Федеральным Собранием выступил президент России Дмитрий Медведев.

Об отношении к этому договору депутатов, сенаторов, общественности, специалистов и ученых говорит тот факт, что за его ратификацию в Государственной думе голосовала только одна фракция – «Единая Россия», или 69% от общего числа депутатов. Это весьма низкий показатель для такой международной договоренности, имеющей не только экономическое, но и геополитическое значение для России. В то время, как в Стортинге, парламенте Норвегии, за договор проголосовали все 100% парламентариев, включая оппозиционные партии.

Накануне десятилетнего юбиления ИА Реалист обратилось за комментарием к академику МАНЭБ, члену научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеславу Зиланову — к известному практику и исследователю российско-норвежских отношений, который специализируется на морских ресурсах Арктики, включая Баренцево море и Северный Ледовитый океан. Будучи заместителем министра рыбного хозяйства СССР, а потом и заместителем председателя Государственного комитета РФ по рыболовству, профессор Зиланов в советское время участвовал в переговорном процессе по разграничению морских пространств между Россией и Норвегией. По этой теме ученый опубликовал в 2012 — 2013 гг. книги «Баренцевоморская ошибка президента» и «Россия теряет Арктику?». Последняя заинтересовала норвежцев и вышла в сокращенном варианте на норвежском языке в 2018 году под названием Mister Russland Arktis?, что в переводе означает «Теряет ли Россия Арктику?». Вот что думает Вячеслав Зиланов о российско-норвежском договоре и его последствиях:

«Переговоры между СССР и Королевством Норвегия по разграничению континентального шельфа и 200-мильных экономических зон шли около 30 лет и на момент развала Советского Союза договоренности, устраивающей обе стороны, не было достигнуто. Связано это было с тем, что норвежская сторона заявила о своей первоначально запросной позиции осуществить разграничение по так называемой «серединной линии». В случае принятия советской стороной этого предложения она теряла около 175 тыс. кв. км континентального шельфа и водных пространств, находящихся намного восточнее границы Полярных владений СССР от 1926 года.

Именно разграничение по границе Полярных владений и предлагала советская сторона норвежцам на переговорах в то время, считая, что такой подход будет вполне отвечать критерию «справедливости», учитывать значению в экономике СССР Баренцева моря, протяженности ее береговой линии в этом море и целому ряду других обстоятельств, которые соответствовали международным нормам.

Норвежцы понимали, что их запросная позиция – разграничиться по «серединной» линии — не проходит и в кулуарах переговоров не раз предлагали пойти на раздел образовавшегося «спорного района в 175 тыс. кв. км» между сторонами в соотношении 50:50. Но и это предложение было отвергнуто советской стороной, поскольку оно разрушало границу Полярных владений СССР от 1926 года. Дополнительно еще и отдавало под юрисдикцию Норвегии весь морской район, подпадающий под действие Договора о Шпицбергене 1920 года, который имеет большое значение для российского рыболовства. Вот на этих диаметрально противоположных позициях и завершился советский период по переговорам с норвежцами по разграничению в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. При этом советским руководством еще и учитывалось, что Норвегия — активный член НАТО.

С уверенностью можно предположить, что в случае сохранения СССР его позиция о разграничении только по границе Полярных владений 1926 года оставалась бы основополагающей и не подлежащей пересмотру.

Новая капиталистическая Россия первое десятилетие своего существования, хотя и вела «закрытые-зондажные» переговоры с норвежской стороной по возможному нахождению компромиссного варианта разграничения континентального шельфа и 200 мильных исключительных экономических зон в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, но придерживаясь прежней советской позиции — разграничение с учетом границы Полярных владений. В этой связи не было достигнуто какого-либо прогресса по разграничению в период, когда президентами России были Борис Ельцин, а затем и Владимир Путин. Вместе с тем в период их президентства шла усиленная «работа» группы проправительственных дипломатов, ученых и политических обозревателей по формированию общественного мнения о том, что граница Полярных владений СССР от 1926 года — рудимент советской эпохи, и он якобы не соответствует ряду положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Замечу, что последнее, мягко говоря, выдумки. Тем не менее, эта околонаучная пропаганда была, по моим наблюдениям, воспринята кремлевскими властными структурами и теми кругами, которые решились преподнести ее, как великое юридическое открытие, позволяющее президенту России выйти с компромиссным предложением к норвежцам и одним махом, забыв о границе Полярных владений от 1926 года, разделить «спорный» район в соотношении 50:50. Но ведь это то самое кулуарное норвежское предложение советского периода, которое было Советами же и отвергнуто! Видимо, в Кремле в периоды первых двух сроков президента Путина не решались пойти на такой проигрышный, как в политическом, так и военно-экономическом отношениях, вариант. И правильно делали, что не пошли на него. Но все течет и меняется.

С приходом в Кремль в 2008 году президента Медведева переговорный процесс с Норвегией по разграничению морских пространств начал убыстряться и неожиданно, даже для самих норвежцев, был буквально за один год решен по их варианту, предложенному ими еще в советский период. Свершилось!

Так называемый «спорный район», который и изобрели сами же норвежцы, разделен в соотношении 50:50. Граница Полярных владений России от 1926 года в Баренцевом море в результате заключенного договора 2010 года разрушена. Россия потеряла еще и более 80 тыс. кв. км континентального шельфы и водной акватории, что по площади составляет почти 2 территории Московской области.

На отошедших к норвежцам районах, по данным ученых и практиков, имеются реальные перспективы обнаружения запасов газа и нефти. О значении этих районов для рыболовства Мурманской, Архангельской областей и Республики Карелии известно со времен поморов, и именно эти районы постоянно используются прибрежным рыболовством все послевоенные годы. Велико значение этих районов и для военно-морского флота России. Знал ли обо всем этом Медведев? А если и знал, то чем он руководствовался, принимая не отвечающее национальным интересам России решение?

Сам Медведев на итоговой пресс-конференции отметил, «что подписание договора, переговоры по которому начались ещё в 1970 году, позитивно повлияет на укрепление международной и региональной безопасности, на углубление взаимодействия арктических стран». Далее он особо подчеркнул, видимо, предвидя неизбежную критику своего «детища», что: «Договор… отражает баланс интересов по всем чувствительным сферам сотрудничества. Прежде всего, это энергетика, потому что неурегулированность вопросов о территориальном размежевании, разграничении морских пространств, конечно, не давали возможности заниматься крупными энергетическими проектами».

А как на практике обстоят дела спустя 10 лет с момента подписания договора? По всем заявленным Медведевым положениям — полный провал. Нет никакого «укрепления международной и региональной безопасности», не говоря уже об «углублении взаимодействия арктических стран». Военно-морской флот, входящий в НАТО и прежде всего корабли США, Великобритании и Норвегии, все чаще стали появляться в морских районах, отошедших по договору 2010 года к Норвегии.

О «крупных энергетических проектах» забыли сразу со вступлением в силу договора. Например, о Штокмановском месторожденим, которое предполагалось осваивать совместно с норвежцами, уже и не вспоминают. Российские рыболовные суда продолжают незаконно инспектироваться, задерживаются, арестовываются в открытом морском районе к западу от линии разграничения по договору 2010 года. На предложения норвежской стороне со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова провести переговоры по устранению возникающих проблем последовал жесткий отказ, что противоречит не только дипломатическим нормам, но и добрососедским отношениям единственных прибрежных баренцевоморских государств. По всем основным направлениям сотрудничества между Россией и Норвегией после заключения договора 2010 года последовал откат ко временам холодной войны. Арктическая политика России, которая была заложена во время президентства Медведева, и сердцевиной которой стал договор 2010 года, по моему мнению, потерпела полный крах. Чтобы вывести ее на траекторию сотрудничества потребуются годы».

Комментарий редакции: Десять лет назад было много разговоров о «перезагрузке» отношений между Россией и «мировым сообществом». Фактически официальная пропаганда внушала людям мысль, что ради «развития инноваций», «минимизации последствий кризиса», «поддержания демократического климата» надо чуть ли не кинуться в распростёртые объятия «мировому сообществу», не стесняясь даже идти на стратегические уступки. Передача в 2010 году российских территорий Норвегии прямо укладывается в русло подобной политики. А то, что это стратегическая потеря для России, для её экономики, на это верхи не обратили внимания. Правда, команда Дмитрия Медведева вкупе с либеральными псевдооппозиционерами полагали, что в ответ на угодничество перед Западом к России мировые «демократии» якобы изменят отношения. Хотя подобные уступки международный капитал воспринимает как проявление слабости и начинает наносить удары по уязвимым местам. Чем ответили «глобалисты» на подстилочную внешнюю политику Дмитрия Медведева? Попытка инспирирования «цветного переворота» в России в 2011 — 2012 гг., усиление экспансии Запада на постсоветском пространстве, принятие «списка Магнитского» и введение иных антироссийских санкций, инспирирование бойни на Донбассе, — так «мировое сообщество» «отблагодарило» Россию. К сожалению, до сих пор некоторые призывают полностью встать на ту же гибельную стезю. Однако события показали, что её воплощение в жизнь может обернуться масштабной геополитической катастрофой.

Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.

Источник

.jpg)