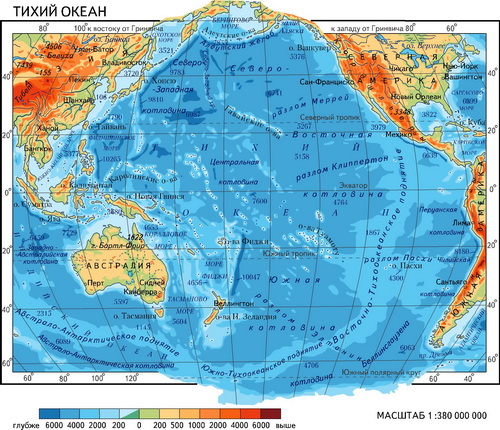

Морские течения тихого океана

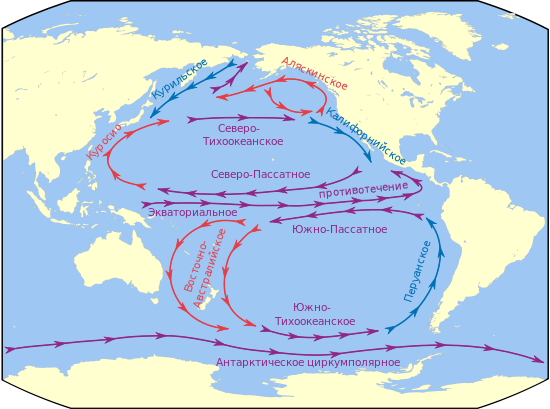

Тихий океан не зря неофициально именуется «Великим». Это единственных из океанов, который омывает все пять континентов нашей планеты. По своей площади он практически равен всем остальным океанам – Атлантическому, Индийскому и Северному ледовитому вместе взятым. Под стать размерам этого гигантского вместилища воды — морские течения Тихого океана. Они описывают два огромных циркуляционных круга: один расположен в южной части, а другой в северной.

Причины образования морских течений Тихого океана

Сегодня существует несколько теорий возникновения морских течений Тихого океана, беспрерывно перемещающих миллионы тонн воды. Основные из них:

- Воздействие силы ветров на морскую поверхность.

- Разность плотности воды в разных частях океана.

- Разница в уровне поверхности моря в разных частях Тихого океана.

Влияние ветра на водную поверхность издавна считалось основной причиной возникновения морских течений. Согласно этой теории, движение воздуха у морской поверхности влечет за собой поверхностные слои моря. От них движение передаётся более глубоким слоям, постепенно сходя на нет. Противники данной теории указывают на непропорциональность энергии ветра и той гигантской массе, перемещаемой морским течением воды.

В данном случае следует учитывать и длительность воздействия ветра. Например, суммарная энергия пассатов, непрерывно дующих в тропическом поясе Тихого океана по направлению от побережья Южной Америки к Австралии, вполне достаточна для приведения в движение мощных объёмов воды, перемещаемых Южным и Северным экваториальным тихоокеанским течением.

Теория возникновения морских течений Тихого океана, связанная с разной плотностью воды, появилась после начала проведения крупномасштабных гидрографических исследований. Действительно, данные исследования показали, что плотность воды в различных частях океана разная. Она увеличивается к высоким широтам, а также с увеличением глубины. Чем вода холоднее, тем она плотнее. На плотность оказывает воздействие уровень солёности воды.

Ещё одна теория предполагает, что морские течения Тихого океана возникают от разницы уровней водной поверхности в различных его частях. Причиной этого является интенсивное испарение воды в экваториальной части, которая выпадает в других районах океана и на суше. В последнем случае вода возвращается обратно в виде речных стоков. Эта теория частично связана и с теорией разной плотности воды: выпадающая в виде осадков испарённая влага делает морскую воду более пресной, а, следовательно, менее плотной. В экваториальных частях океана, где идёт активное испарение, уровень солёности, наоборот, повышается.

Помимо этого, имеется ещё несколько теорий возникновения морских течений – инерция водных масс при вращении Земли вокруг оси, воздействие притяжения Солнца и Луны и так далее. Большинство современных учёных не отрицает ни один из вышеперечисленных факторов. Однако, компьютерное моделирование процесса появления течений под воздействием каждой из этих причин в отдельности — даёт совершенно иную картину, чем мы видим на самом деле. Поэтому возникшие морские течения являются следствием воздействия всего комплекса факторов. Только сложное взаимодействие всех возможных причин порождает ту гигантскую циркуляцию воды, что мы видим в действительности.

Морские течения Тихого океана

Крупнейшие течения Великого океана – направление, скорость и протяжённость. Начнём с северного круга циркуляции:

- Северо-Экваториальное, оно же Северное пассатное течение пересекает Тихий океан с востока на запад, от Мексиканского побережья до Филиппинских островов. Проходит между 20 и 30 градусами северной широты. На всём своём протяжении это тёплое течение практически не подвержено отклонениям. Постепенно, по достижении побережья Филиппин, отклоняется на север, давая в Южно-Китайском море начало другому тёплому течению – Куросио.

- Куросио (по-японски – «Тёмная вода») – крупное тёплое течение, протекающее в меридиональном направлении от северной оконечности Филиппин до восточного побережья Курил. В районе Японских островов разделяется на несколько течений, западные из которых (Цусимское, Соя) входят в Японское море через Цусиму и далее достигают Охотского моря. На север Куросио проникает до 40-45 градусов с.ш., далее отклоняясь на восток и плавно переходя в Северо-Тихоокеанское течение.

Скорость потока в южной части Куросио – 6 км/ч, а в северной – 2 км/ч, а температура – порядка 18-28 о С. Куросио сравнивают с атлантическим Гольфстримом, также берущим начало от тропического Пассатного течения и несущего тепло в меридиональном направлении. Перемещаемые и Гольфстримом, и Куросио тёплые водные массы являются причиной мягкого климата побережий, которые они омывают.

- Северо-Тихоокеанское течение является продолжением Куросио, его отклонением в восточном направлении. Протекает на участке между 142 и 170 градусом восточной долготы, и 40-45 градусом северной широты с запада на восток – от берегов Курил и северной Японии до западного побережья Северной Америки. В районе 170 градусов в.д. Северо-Тихоокеанское течение разветвляется на Аляскинское, берущее северное направление, и Калифорнийское, уходящее на юг, к берегам Калифорнии и западной Мексики.

- Аляскинское течение омывает побережье одноимённого полуострова, постепенно отклоняясь против часовой стрелки в западном направлении, заходя в Берингово море. Скорость течения сравнительно невысока – порядка 0,7-1 км/ч. Отличается более высокой температурой вод по сравнению с основным фоном температур за его пределами. Летом его t достигает +15о С, а зимой +7о С.

- Курильское течение, или Оясио («Голубая вода») частично рождается из холодных вод Северного Ледовитого океана, проникающих в Берингово море, а частично – из теряющего энергию Аляскинского тёплого течения. Протекает в южном направлении от Тихоокеанского побережья Чукотки до Северо-Восточной оконечности Японии, где сталкивается с тёплым Куросио, текущим с юга на север. Данное столкновение является одной из причин образования Северо-Тихоокеанского течения. Скорость Оясио составляет до 3,5 км/ч, ширина – 50-70 км.

- Калифорнийское течение является южным ответвлением Северо-Тихоокеанского шириной до 600 км. Протекает вдоль западного побережья США и Мексики с севера на юг, постепенно переходя в Северо-Экваториальное течение, таким образом, замыкая северный циркуляционный круг морских течений Тихого океана. Температура воды в нём составляет 16-25 градусов, но, несмотря на это, Калифорнийское течение считается холодным, так как t окружающей его воды несколько выше.

Южный циркуляционный круг практически является зеркальным отражением северного. В соответствии с законами Кориолиса, вода в южной части Тихого океана циркулирует против часовой стрелки. Северо-Экваториальному течению соответствует Южно-Экваториальное, протекающее вдоль экватора с востока на запад в южном полушарии. Южный аналог Куросио – Восточно-Австралийское течение. Северо-Тихоокеанскому соответствует Южно-Тихоокеанское, а меридиональному Калифорнийскому – Перуанское, оно же течение Гумбольдта.

Особняком стоит Экваториальное холодное течение Кромвеля, проходящее вдоль экватора с запада на восток вплоть до Галапагосских островов со скоростью 5-5,5 км/ч. Является глубинным, вследствие чего было открыто всего лишь полвека назад американскими океанографами. Явного влияния на Тихоокеанское мореплавание не оказывает, но, вероятно, принимает непосредственное участие в формировании погоды в данном регионе.

Использование морских течений Тихого океана в мореплавании

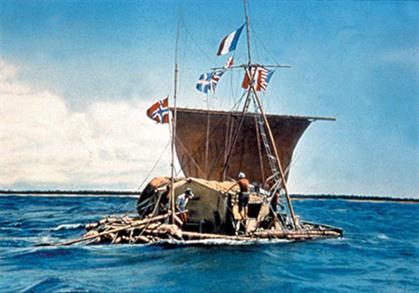

Тихоокеанские течения издавна использовались для мореплавания. Самыми известными случаями их использования в морской практике является заселение полинезийскими колонистами островков Океании, разбросанных на сотни и тысячи километров друг от друга. Возможность использования Северного и Южного экваториального течения в древнем мореплавании доказал Тур Хейердал, пройдя на своём бальсовом плоту «Кон-Тики»: от берегов Перу до остовов Туамоту (недалеко от о. Таити). Недавно подобный маршрут совершил Фёдор Конюхов, пройдя на гребной лодке по Южно-Экваториальному течению от Чили до Австралии.

В целом же использование морских течений Тихого океана схоже с использованием подобных в Атлантике. То есть, если вы желаете пройти под парусом из Америки в Азию или Австралию, вам следует придерживаться полосы северных или южных пассатов. Здесь вам в помощь будут не только попутные течения, но и стабильные ветра. Так, при путешествии из США в Восточную Азию потребуется спуститься по Калифорнийскому течению в южном направлении, подобно тому, как когда-то Колумб спустился по Канарскому течению до атлантического Пассатного.

Для путешествия в обратном направлении лучше отклониться в более высокие широты, двигаясь на уровне 35-40 о . Данную теорию тождественности циркуляции морских течений и воздушных масс Тихого океана и Атлантики доказали ещё испанцы в 16 веке, организовав регулярное морское сообщение между Филиппинами и Мексикой – так называемый «маршрут Манильских галеонов». При использовании морских течений следует также учитывать многие дополнительные факторы: сезонную перемену погоды, образование тайфунов и перемену направления ветра. Это особенно актуально в более высоких широтах, где происходит столкновение тёплых южных потоков с холодными водными массами.

Источник

ТИХИЙ ОКЕАН

ТИХИЙ ОКЕАН, самый крупный водоем в мире, площадь которого оценивается в 178,62 млн. км 2 , что на несколько миллионов квадратных километров больше площади земной суши и более чем в два раза превышает площадь Атлантического океана. Ширина Тихого океана от Панамы до восточного побережья о.Минданао составляет 17 200 км, а протяженность с севера на юг, от Берингова пролива до Антарктиды – 15 450 км. Он простирается от западных берегов Северной и Южной Америки до восточных побережий Азии и Австралии. С севера Тихий океан почти полностью замыкается сушей, соединяясь с Северным Ледовитым океаном узким Беринговым проливом (минимальная ширина 86 км). На юге он доходит до берегов Антарктиды, а на востоке его граница с Атлантическим океаном проводится по 67° з.д. – меридиану мыса Горн; на западе граница южной части Тихого океана с Индийским океаном проводится по 147° в.д., соответствующему положению мыса Юго-Восточного на юге Тасмании.

Районирование Тихого океана.

Обычно Тихий океан делят на две области – Северную и Южную, граничащие по экватору. Некоторые специалисты предпочитают проводить границу по оси экваториального противотечения, т.е. примерно по 5° с.ш. Раньше акватория Тихого океана чаще подразделялась на три части: северную, центральную и южную, границами между которыми служили Северный и Южный тропики.

Отдельные участки океана, расположенные между островами или выступами суши, имеют свои названия. К наиболее крупным акваториям Тихоокеанского бассейна относятся Берингово море на севере; залив Аляска на северо-востоке; заливы Калифорнийский и Теуантепек на востоке, у берегов Мексики; залив Фонсека у берегов Сальвадора, Гондураса и Никарагуа и несколько южнее – Панамский залив. У западного побережья Южной Америки имеется всего несколько небольших заливов, например Гуаякиль у берегов Эквадора.

В западной и юго-западной частях Тихого океана многочисленные крупные острова отделяют от основной акватории множество межостровных морей, таких как Тасманово море к юго-востоку от Австралии и Коралловое море у ее северо-восточного побережья; Арафурское море и залив Карпентария к северу от Австралии; море Банда к северу от о.Тимор; море Флорес севернее одноименного острова; Яванское море к северу от о.Ява; Сиамский залив между полуостровами Малакка и Индокитай; залив Бакбо (Тонкинский) у берегов Вьетнама и Китая; Макассарский пролив между островами Калимантан и Сулавеси; моря Молуккское и Сулавеси соответственно к востоку и северу от о.Сулавеси; наконец, Филиппинское море к востоку от Филиппинских о-вов.

Особый район на юго-западе северной половины Тихого океана представляет собой море Сулу в пределах юго-западной части Филиппинского архипелага, где также имеется множество небольших заливов, бухт и полузамкнутых морей (например, моря Сибуян, Минданао, Висаян, бухта Манила, заливы Ламон и Лейте). У восточного берега Китая расположены Восточно-Китайское и Желтое моря; последнее образует на севере два залива: Бохайвань и Западно-Корейский. Японские о-ва отделены от п-ова Корея Корейским проливом. В этой же северо-западной части Тихого океана выделяются еще несколько морей: Внутреннее Японское море среди южных Японских о-вов; Японское море к западу от них; севернее – Охотское море, соединяющееся с Японским морем Татарским проливом. Еще дальше на север, непосредственно к югу от п-ова Чукотка, находится Анадырский залив.

Наибольшие затруднения вызывает проведение границы между Тихим и Индийским океанами в районе Малайского архипелага. Ни одна из предложенных границ не могла удовлетворить одновременно ботаников, зоологов, геологов и океанологов. Некоторые ученые считают границей раздела т.н. линию Уоллеса, проходящую через Макасарский пролив. Другие предлагают проводить границу через Сиамский залив, южную часть Южно-Китайского моря и Яванское море.

Характеристика берегов.

Берега Тихого океана настолько различаются от места к месту, что трудно выделить какие-либо общие черты. За исключением крайнего юга, побережье Тихого океана обрамлено кольцом уснувших или время от времени действующих вулканов, известным как «Огненное кольцо». Бóльшая часть берегов образована высокими горами, так что абсолютные отметки поверхности резко меняются на близком расстоянии от берега. Все это свидетельствует о наличии по периферии Тихого океана тектонически нестабильной зоны, малейшие подвижки в пределах которой являются причиной сильных землетрясений.

На востоке крутые склоны гор подходят к самому берегу Тихого океана или отделяются от него неширокой полосой прибрежной равнины; такое строение характерно для всей прибрежной зоны, от Алеутских о-вов и залива Аляска до мыса Горн. Только на крайнем севере Берингово море имеет низменные берега.

В Северной Америке в прибрежных горных хребтах встречаются отдельные пониженные участки и проходы, но в Южной Америке величественная цепь Анд образует почти сплошной барьер на всем протяжении материка. Береговая линия здесь довольно ровная, а заливы и полуострова встречаются редко. На севере наиболее глубоко врезаны в сушу заливы Пьюджет-Саунд и Сан-Франциско и пролив Джорджия. На большей части южно-американского побережья береговая линия сглажена и почти нигде не образует бухт и заливов, за исключением залива Гуаякиль. Однако на крайнем севере и крайнем юге Тихого океана существуют очень близкие по строению участки – архипелаг Александра (южная Аляска) и архипелаг Чонос (у берегов южного Чили). Для обоих районов характерны многочисленные острова, большие и малые, с обрывистыми берегами, фьордами и фьордообразными проливами, образующими укромные бухты. Остальная же часть тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки несмотря на большую протяженность представляет лишь ограниченные возможности для судоходства, так как там очень мало удобных естественных гаваней, а побережье часто отделяется горным барьером от внутренней части материка. В Центральной и Южной Америке горы затрудняют сообщение между западом и востоком, изолируя неширокую полосу Тихоокеанского побережья. На севере Тихого океана Берингово море бóльшую часть зимы сковано льдами, а побережье северного Чили на значительном протяжении представляет собой пустыню; этот район известен своими месторождениями медной руды и натриевой селитры. Районы, расположенные на крайнем севере и крайнем юге американского побережья – залив Аляска и окрестности мыса Горн, – снискали дурную славу своей штормовой и туманной погодой.

Западное побережье Тихого океана существенно отличается от восточного; берега Азии имеют множество заливов и бухт, во многих местах образующих непрерывную цепь. Многочисленны выступы разного размера: от таких крупных полуостровов, как Камчатка, Корейский, Ляодунский, Шаньдунский, Лэйчжоубаньдао, Индокитай, до бесчисленных мысов, разделяющих мелкие бухты. К азиатскому побережью также приурочены горы, но они не очень высокие и обычно несколько удалены от берега. Еще важнее то, что они не образуют сплошных цепей и не являются барьером, изолирующим прибрежные районы, как это наблюдается на восточном берегу океана. На западе в океан впадает много крупных рек: Анадырь, Пенжина, Амур, Ялуцзян (Амноккан), Хуанхэ, Янцзы, Сицзян, Юаньцзян (Хонгха – Красная), Меконг, Чаупхрая (Менам). Многие их этих рек образовали обширные дельты, где проживает многочисленное население. Река Хуанхэ выносит в море так много наносов, что ее отложения образовали перемычку между берегом и крупным островом, создав таким образом Шаньдунский п-ов.

Еще одно различие между восточным и западным побережьями Тихого океана состоит в том, что западный берег окаймлен огромным количеством островов разного размера, часто гористых и вулканических. К числу этих островов относятся Алеутские, Командорские, Курильские, Японские, Рюкю, Тайвань, Филиппинские (их общее количество превышает 7000); наконец, между Австралией и п-овом Малакка находится огромное скопление островов, по площади сопоставимое с материком, на которых расположена Индонезия. Все эти острова имеют горный рельеф и входят в состав Огненного кольца, опоясывающего Тихий океан.

Лишь немногие крупные реки американского континента впадают в Тихий океан – этому препятствуют горные хребты. Исключение составляют некоторые реки Северной Америки – Юкон, Кускоквим, Фрейзер, Колумбия, Сакраменто, Сан-Хоакин, Колорадо.

Рельеф дна.

Впадина Тихого океана имеет довольно постоянную глубину на всей площади – ок. 3900–4300 м. Наиболее примечательными элементами рельефа являются глубоководные впадины и желоба; поднятия и хребты выражены хуже. От берегов Южной Америки тянутся два поднятия: Галапагосское на севере и Чилийское, протянувшееся от центральных районов Чили примерно до 38° ю.ш. Оба этих поднятия соединяются и продолжаются на юг по направлению к Антарктиде. В качестве еще одного примера может быть упомянуто довольно обширное подводное плато, над которым возвышаются острова Фиджи и Соломоновы. Часто близко от берега и параллельно ему расположены глубоководные желоба, образование которых связано с поясом вулканических гор, обрамляющих Тихий океан. К числу наиболее известных относятся глубоководные впадины Челленджер (11 033 м) к юго-западу от о.Гуам; Галатея (10 539 м), Кейп-Джонсон (10 497 м), Эмден (10 399 м), три впадины Снеллиус (получившие название по имени голландского судна) с глубинами от 10 068 до 10 130 м и впадина Планета (9788 м) вблизи Филиппинских о-вов; Рамапо (10 375 м) к югу от Японии. Впадина Тускарора (8513 м), представляющая собой часть Курило-Камчатского желоба, открыта в 1874.

Характерной особенностью дна Тихого океана являются многочисленные подводные горы – т.н. гайоты; их плоские вершины расположены на глубине 1,5 км и более. Принято считать, что это вулканы, которые раньше поднимались выше уровня моря, впоследствии были размыты волнами. Чтобы объяснить тот факт, что сейчас они находятся на большой глубине, приходится предположить, что эта часть тихоокеанской впадины испытывает прогибание.

Ложе Тихого океана сложено красными глинами, голубыми илами и измельченными обломками кораллов; некоторые обширные участки дна покрыты глобигериновыми, диатомовыми, птероподовыми и радиоляриевыми илами. В донных отложениях встречаются марганцевые конкреции и зубы акул. Очень много коралловых рифов, но они распространены только на мелководьях.

Соленость воды в Тихом океане не очень велика и колеблется в пределах от 30 до 35‰. Колебания температуры также довольно значительны в зависимости от широтного положения и глубины; температуры приповерхностного слоя в экваториальном поясе (между 10° с.ш. и 10° ю.ш.) составляют ок. 27° С; на больших глубинах и на крайнем севере и юге океана температура лишь немногим выше точки замерзания морской воды.

Течения, приливы, цунами.

К основным течениям в северной части Тихого океана относятся теплое течение Куросио, или Японское, переходящее в Северо-Тихоокеанское (эти течения играют в Тихом океане ту же роль, что система Гольфстрима и Северо-Атлантического течения в Атлантическом океане); холодное Калифорнийское течение; Северное Пассатное (Экваториальное) течение и холодное Камчатское (Курильское) течение. В южной части океана выделяются теплые течения Восточно-Австралийское и Южное Пассатное (Экваториальное); холодные течения Западных Ветров и Перуанское. В Северном полушарии эти основные системы течений движутся по часовой стрелке, а в Южном – против нее. Приливы в целом для Тихого океана невысоки; исключение составляет залив Кука на Аляске, славящийся исключительно большим подъемом воды во время приливов и уступающий в этом отношении только заливу Фанди на северо-западе Атлантического океана.

Когда на морском дне происходят землетрясения или крупные оползни, возникают волны – цунами. Эти волны преодолевают огромные расстояния, иногда более 16 тыс. км. В открытом океане они имеют малую высоту и большую протяженность, однако при приближении к суше, особенно в узких и мелководных заливах, их высота может возрастать до 50 м.

История исследования.

Мореплавание в Тихом океане началось задолго до начала письменной истории человечества. Однако имеются сведения, что первым европейцем, увидевшим Тихий океан, был португалец Васко Бальбоа; в 1513 океан открылся перед ним с гор Дарьен в Панаме. В истории исследований Тихого океана встречаются такие известные имена, как Фернан Магеллан, Абел Тасман, Фрэнсис Дрейк, Чарлз Дарвин, Витус Беринг, Джеймс Кук и Джордж Ванкувер. Позднее большую роль сыграли научные экспедиции на британском корабле «Челленджер» (1872–1876), а затем на судах «Тускарора», «Планета» и «Дискавери».

Однако не все мореплаватели, пересекавшие Тихий океан, делали это намеренно и далеко не все были хорошо снаряжены для такого плавания. Вполне могло быть и так, что ветры и океанические течения подхватывали примитивные суденышки или плоты и уносили их к далеким берегам. В 1946 норвежский антрополог Тур Хейердал выдвинул теорию, согласно которой Полинезия была заселена переселенцами из Южной Америки, обитавшими в доинкское время на территории Перу. В подтверждение своей теории Хейердал с пятью спутниками проплыли почти 7 тыс. км по Тихому океану на примитивном плоту из бальсовых бревен. Однако, хотя его плавание, продолжавшееся 101 день, и доказало возможность такого путешествия в прошлом, большинство океанологов все же не принимают теории Хейердала.

В 1961 было сделано открытие, указывающее на возможность еще более поразительных контактов между обитателями противоположных берегов Тихого океана. В Эквадоре в первобытном захоронении на стоянке Вальдивия был обнаружен фрагмент керамики, поразительно сходной по рисунку и технологии с керамикой Японских о-вов. Были найдены и другие керамические изделия, принадлежащие этим двум пространственно разобщенным культурам и также обладающие заметным сходством. Судя по археологическим данным, этот трансокеанский контакт между культурами, находящимися на расстоянии примерно 13 тыс. км, произошел ок. 3000 лет до нашей эры.

Источник