Толщина базальтового слоя под океаном

Континентальная и океаническая кора

Основываясь на современных данных, можно утверждать, что впадины Мирового океана со средней толщиной слоя воды всего около 4 км отчетливо проявляются в особенностях строения верхних слоев планеты глубиной даже в сотни километров!

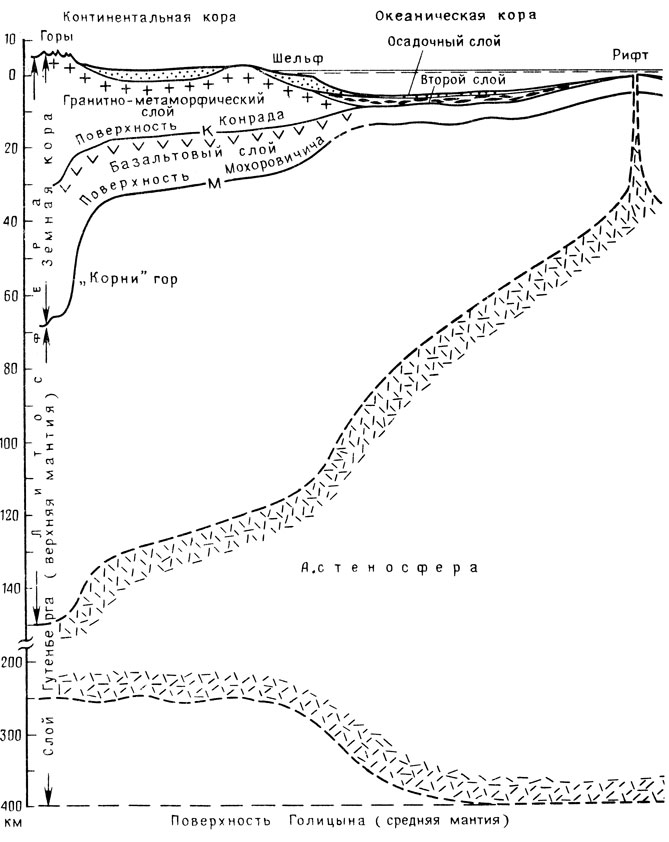

Особенно хорошо видны различия в строении континентальной и океанической коры (рис. 29).

Рис. 29. Схема строения континентальной и океанической коры и литосферы

В разрезе континентальной коры выделяются две резкие границы с заметными скачками плотности и скорости распространения упругих волн, разделяющие кору на три слоя. Верхний слой осадочный, сложен практически неметаморфизованными осадочными породами, распространен неповсеместно и в основном выполняет впадины континентальной литосферы. Средняя мощность слоя около 3 км, средняя плотность пород примерно равна 2,5 г /см 3 , а скорость упругих волн изменяется в пределах 2-5 км /с.

Ниже залегает так называемая консолидированная кора, или фундамент континентов, сложенный в основном магматическими и метаморфическими породами. Состоит консолидированная кора из двух слоев, разделенных поверхностью Конрада, залегающей на глубинах 10-20 км. Верхний слой довольно часто обнажается на поверхности Земли и во многих местах вскрыт глубокими скважинами под слоем осадков, поэтому он сравнительно хорошо изучен. Представлен этот слой в основном кислыми магматическими породами (с высоким содержанием кремнезема), типичным представителем которых является гранит. Поэтому слой называют гранитно-метаморфическим, учитывая участие и метаморфических пород. Характерной особенностью гранитно-метаморфического слоя является его повышенная радиоактивность по сравнению с другими слоями земной коры.

Мощность гранитно-метаморфического слоя изменяется от 30-35 км в пределах складчатых областей до 10-15 км на равнинах. Главной особенностью гранитно-метаморфического слоя является то, что он участвует в строении только континентов, выклиниваясь к их периферии. Средняя мощность слоя на континентах составляет 17 км при значениях плотности 2,6-2,8 г /см 3 и скорости распространения упругих волн 5,5-6,5 км /с.

Ниже поверхности Конрада, под гранитно-метаморфическим слоем, наблюдается возрастание плотности пород и скорости упругих волн. Значения этих параметров близки к измеряемым в основных магматических породах (с пониженным содержанием кремнезема), наиболее распространенным представителем которых является базальт. Поэтому с некоторой долей условности этот слой континентальной коры, нигде на поверхности Земли не обнажающийся и не вскрытый пока глубокими скважинами, называется базальтовым. Мощность базальтового слоя на континентах изменяется от 25-30 км под горными сооружениями до 5-10 км на периферии континентов и в среднем составляет 15 км. Плотность пород базальтового слоя достигает 2,9-3,3 г /см 3 , а скорость упругих волн в них — 6,4-7,3 км /с. В участках наиболее глубокого залегания базальтового слоя в его основании иногда выделяется эклогит-гранулитовый слой мощностью около 5 км с еще более высоким значением скорости упругих волн — до 7,4-7,7 км /с.

В целом континентальная кора характеризуется обратным соответствием рельефа и мощности, т. е. горным сооружениям соответствуют утолщения коры до 70-80 км (прогибы поверхности Мохоровичича) и, наоборот, равнинам и низменностям отвечают участки более тонкой коры мощностью всего 12-15 км. Средняя мощность континентальной коры составляет 33 км.

Океаническая кора резко отличается от континентальной рядом особенностей.

Как и континентальная, океаническая кора, состоит из трех слоев, но представлены они другими породами.

Верхний слой, как и на континентах, — осадочный, имеет неповсеместное распространение, выполняет углубления рельефа, представлен рыхлыми, несцементированными осадками плотностью около 2,3 г /см 3 и средней мощностью около 700 м. Наибольшей мощности, как уже отмечалось, океанические осадки достигают в пределах континентального шельфа и у подножия континентального склона, на периферии континентов, при приближении к гребню срединно-океанических хребтов осадки выклиниваются. Скорость распространения упругих волн в океаническом осадочном слое невелика и составляет всего 1,5-1,8 км /с.

Ниже залегает так называемый второй слой океанической коры, не имеющий аналога в разрезе континентов. Этот слой сложен в основном продуктами подводных вулканических извержений, в составе которых преобладают толеитовые базальты с низким содержанием кремнезема. Вблизи вулканических островов толеитовые базальты сменяются щелочными, с более высоким содержанием двуокиси кремния. И наконец, на периферии океанов толеитовые базальты замещаются андезитами островных дуг с еще более высоким содержанием кремнезема.

По-видимому, кроме базальтов, в составе второго слоя присутствуют также и редкие прослои уплотненных осадков, о чем свидетельствует значительный диапазон изменения скорости упругих волн — от 2,1 до 5,5 км /с.

Второй слой океанического дна распространен практически повсеместно (за исключением рифтовых долин в осевых частях срединно-океанических хребтов) и образует фундамент или базальтовое ложе океанов. Средняя плотность пород фундамента составляет 2,55 г /см 3 .

И наконец, в основании океанической коры залегает третий, или океанический, слой, сложенный, по-видимому, серпентинитами — продуктами взаимодействия пород мантии с океанической водой. Слой имеет удивительно постоянную мощность около 5 км, а значения плотности — 2,9 г /см 3 и скорости упругих волн — 6,5-7,1 км /с позволяют считать его, хотя и не очень уверенно, аналогом базальтового слоя континентальной коры.

Общая мощность океанической коры, таким образом, составляет около 7,5 км. При этом «зеркальное» соответствие рельефа положению поверхности Мохоровичича, выявленное на континентах, отмечается здесь также вблизи крупных островов, архипелагов островов и микроконтинентов, которым обычно соответствуют утолщения океанической коры. И только для срединно-океанических хребтов характерна противоположная связь рельефа и мощности. Здесь участкам воздымания коры при приближении к осевой зоне срединно-океанических хребтов соответствуют участки сокращения мощности коры, вплоть до ее выклинивания в рифтовой долине.

Эта же особенность характерна и для слоя Гутенберга — верхней мантии. Консолидированная часть слоя под континентами простирается до глубин 120-150 км; в пределах океанических впадин мощность литосферы убывает от 75-85 км на периферии континентов до 25-30 км в пределах срединно-океанических хребтов. Более того, в их осевой части астеносфера подходит непосредственно ко дну рифтовой долины.

И совершенно противоположное отмечается в нижней части слоя Гутенберга. Если под континентами подошва астеносферы залегает на глубинах 220-250 км, то под океаном она практически достигает поверхности Голицына на глубине 410 км. Таким образом, мощность астеносферы под континентами составляет около 100 км и менее, а под океанами она возрастает до 300-350 км.

Следовательно, различия в строении континентальной и океанической коры характерны и для верхней мантии: на астеносфере переменной мощности «плавают» литосферные плиты различной толщины — континентальные мощностью 120-150 км и океанические мощностью около 60 км.

Источник

СЛОЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «СЛОЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ» в других словарях:

БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ — «БАЗАЛЬТОВЫЙ» СЛОЙ, нижний слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью (см. КОНРАДА ПОВЕРХНОСТЬ) и Мохоровичича поверхностью (см. МОХОРОВИЧИЧА ПОВЕРХНОСТЬ). Выделяется по сейсмическим данным; состоит предположительно из габбро (см … Энциклопедический словарь

БАЗАЛЬТОВЫЙ СЛОЙ — нижний слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью и Мохоровичича поверхностью. Выделяется по сейсмическим данным; состоит предположительно из габбро … Большой Энциклопедический словарь

базальтовый слой — Нижний слой земной коры, расположенный между гранитным слоем и верхней мантией Земли … Словарь по географии

Базальтовый слой — («Базальтовый» слой,) нижний слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью и Мохоровичича поверхностью. Скорость распространения продольных сейсмических волн (6,5 7,5 км/сек) в «Б.» с. позволяет предполагать, что он состоит… … Большая советская энциклопедия

«базальтовый» слой — нижний слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью и Мохоровичича поверхностью. Выделяется по сейсмическим данным; состоит предположительно из габбро … Энциклопедический словарь

«БАЗАЛЬТОВЫЙ» СЛОЙ — ниж. слой земной коры, расположенный между Конрада поверхностью и Мохоровичича поверхностью. Выделяется по сейсмич. данным; состоит предположительно из габбро … Естествознание. Энциклопедический словарь

ГРАНИТНЫЙ СЛОЙ — «ГРАНИТНЫЙ» СЛОЙ (гранитогнейсовый, гранитометаморфический), слой земной коры (см. ЗЕМНАЯ КОРА), в котором скорость продольных сейсмических волн (см. СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ) достигает 5,5 6,5 км/с. Располагается между осадочным (см. ОСАДОЧНАЯ… … Энциклопедический словарь

базальтовий шар — базальтовый слой basaltic layer of the Earth’s crust *Basaltschicht der Erdrinde – нижній шар земної кори, розташований між ґранітним шаром та верхньою мантією Землі. Складається з порід основного складу типу габро і високометаморфізованих порід … Гірничий енциклопедичний словник

Земная кора — в настоящее время под. З. к. подразумевается сиалическая оболочка Земли, располагающаяся выше границы Мохоровичича (М), слагающая верхнюю часть литосферы Земли и отделяющаяся от подстилающего субстрата скачком в изменении скорости распространения … Геологическая энциклопедия

Земная кора — Земная кора, строение: 1 вода; 2 осадочный слой; 3 гранитный слой; 4 базальтовый слой континентальной коры; 5 базальтовый слой океанической коры; 6 магматический слой океанической коры (породы габроидного состава); 7 вулканические острова; 8, 9… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Источник

Глава 5. Слои, подстилающие рыхлые осадки морского дна

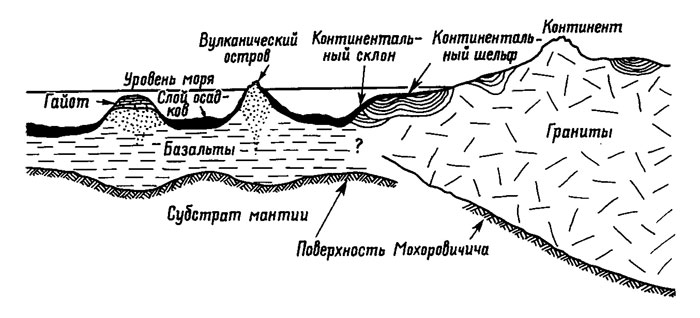

На континентах земная кора состоит из наружного слоя, представленного различными осадочными, изверженными и метаморфическими породами, ниже которого располагается гранитный слой с породами, имеющими плотность 2,8 г/см 3 (Worzel, Shurbet, 1955). Под гранитным слоем, как полагают некоторые исследователи (Poldervaart, 1955), находится базальтовый слой мощностью несколько километров. Суммарная толщина земной коры под континентами колеблется в пределах 10-50 км, составляя в среднем около 33 км. Породы коры подстилаются мантией, вещество которой имеет плотность около 3,3 г/см 3 ; это вещество и слагает основную часть объема Земли. Поверхность раздела между земной корой и мантией известна как граница сейсмического раздела Мохоровичича. Она названа в честь югославского сейсмолога, установившего значительные различия в скоростях прохождения сейсмических волн через породы мантии и коры. Обычно эту границу именуют поверхностью Мохо.

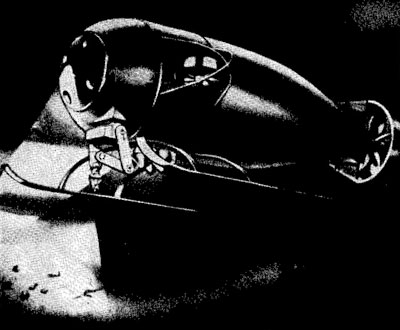

Рис. 22. Схематический разрез земной коры у края континента. Под действием давления вышележащих пород под континентами происходит опускание вещества мантии, однако под океанами, где такие породы отсутствуют, поверхность Мохоровичича располагается сравнительно на небольших глубинах. Резкое возрастание скоростей распространения продольных волн близ поверхности Мохоровичича указывает на увеличение плотности субстрата, залегающего ниже этой поверхности.

На континентальных шельфах отмечается та же последовательность слоев. Однако по мере приближения к внешнему краю шельфа наблюдается общее преобладание осадочных пород при сокращении мощностей верхних частей разреза. В пелагических областях океана разрез земной коры существенно меняется.

На поверхности пелагических областей океана лежит водный слой, толщина которого в среднем около 4,5 км. Образования поверхностного слоя представлены рыхлыми, относительно неконсолидированными осадками, средняя мощность которых составляет примерно 0,6 км (Poldervaart, 1955). Рыхлые осадки подстилаются базальтовым слоем, имеющим среднюю мощность около 7 км.

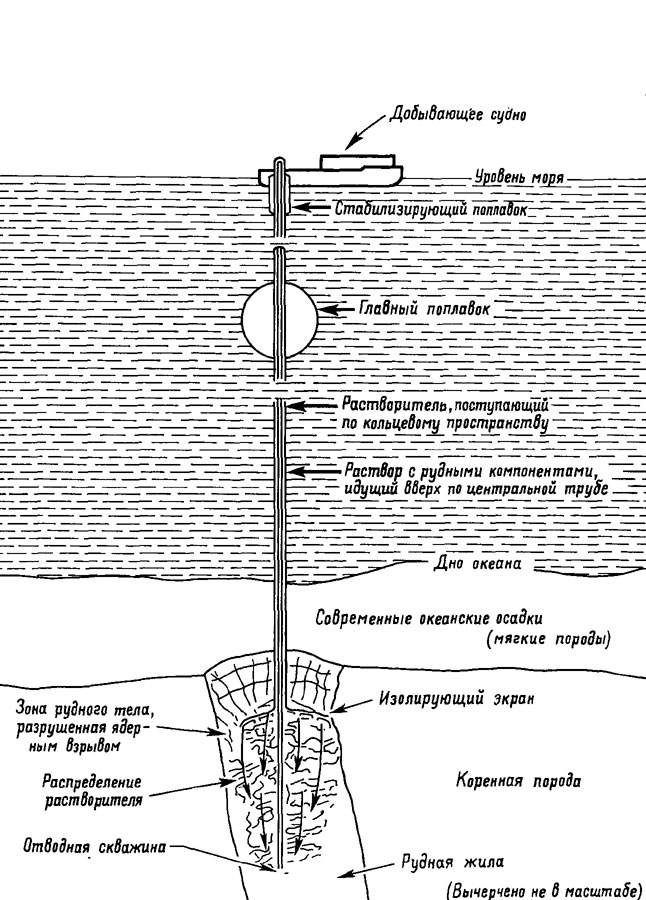

Рис. 23. Схема разработки минеральных залежей, залегающих под морским дном. Предлагаемый метод добычи близок к процессу Фраша, используемому для извлечения серы. Отличие состоит в том, что рудную залежь дна океана следует предварительно разрушить при помощи взрыва, возможно даже ядерного, затем особым способом растворить минеральные компоненты и полученный раствор перекачать на поверхность.

Некоторые сведения о химическом и минералогическом составе этих пород могут быть получены на основе обобщения сейсмической информации. Суждения о плотности и, следовательно, о составе пород базальтового слоя основаны на результатах интепретации данных об углах отражения звуковых волн и скоростях их распространения в слое этих пород. В качестве источника волн обычно используются взрывы. Сейсмические исследования проводились на многих участках океанского дна. В некоторых из них сейсмографами было зарегистрировано несколько перемежающихся слоев, которые интерпретируются как консолидированные пелагические осадки и базальт. Длительное время исследователи приходили к заключению, что в разрезе пород морского дна под рыхлыми осадками залегает базальтовый слой. Однако без непосредственного изучения самих образцов этих пород нельзя сколько-нибудь уверенно судить о химическом и минеральном их составе.

В конце 1958 г. Национальная Академия наук США предложила проект, касающийся оценки возможностей извлечения образцов пород глубоких слоев земли под дном океана, включая вещество мантии. Весной 1961 г. производилось предварительное бурение морского дна в 70 км на восток от острова Гваделупа на глубине около 3,5 км. Было пробурено около 10 скважин длиной примерно 180 м. Керны, полученные из нескольких скважин, оказались представленными известковыми илами (Bascom, 1962). В забое некоторых скважин были встречены базальты.

Рис. 24. Управляемые на расстоянии роботы специально созданы для ведения различных подводных работ, в частности монтажа устьевых узлов нефтяных скважин на морском дне. Управление роботом производится с контрольного пульта, находящегося на судне. Сидящий за пультом оператор наблюдает и контролирует при помощи подводного телевидения все выполняемые роботом манипуляции.

Известно, что на континентах базальтоидные породы не связаны сколь-либо отчетливо с рудными залежами. Поэтому нет оснований ожидать, что месторождения промышленных масштабов могут быть найдены на дне океана в ассоциации с базальтами. Если все же залежи ценных минералов будут обнаружены в этих породах, то отбор образцов и оконтуривание их окажутся делом сложным и дорогостоящим, а разработка, при современном уровне техники, нерентабельной. Возможно, что в будущем эксплуатацию рудных залежей в породах, подстилающих донные океанские осадки, можно будет проводить при помощи некоторой модификации процесса Фраша, используемого в настоящее время для извлечения серы. Однако вместо простого видоизменения указанного процесса в этом случае более эффективным, очевидно, должен быть процесс химического растворения руды.

Рис. 25. Батискафы являются свободно плавающими устройствами, сконструированными с таким расчетом, что человек может погрузиться в них на глубину более 30 тыс. футов. Изображенный на этом рисунке батискаф выдерживает большое давление и обладает, по замыслу его создателя, сферической камерой для двух человек и подводным манипулятором, способным углубляться в донные осадки и отбирать различные объекты с морского дна. Питание батискафа осуществляется от мощных батарей, помещающихся вне корпуса.

В прошлом попытки выщелачивания рудной залежи in situ были связаны со значительными трудностями. Для осуществления этого процесса залежь должна быть проницаемой, чтобы растворитель, фильтруясь через нее и эффективно контактируя с рудой, растворял при этом рудные минералы. Но обычно проницаемостью обладают не только рудная залежь, но и вмещающие ее пустые породы. Поэтому до тех пор, пока не найден эффективный способ контроля над распределением выщелачивающего раствора, большая его часть будет расходоваться напрасно. Не исключено, однако, что применение ядерных взрывов позволит измельчать породы, содержащие полезные компоненты, непосредственно в пределах океанского дна (Flangas, Shaffer, 1960). Нераздробленные породы, окружающие зону взрыва, окажутся непроницаемыми для выщелачивающего раствора и, таким образом, сыграют роль стенок резервуара, препятствующих утечке раствора. Предлагаемый метод иллюстрируется рис. 23. Однако применение методов выщелачивания для разработки многих месторождений ограничено даже на континентах. Разработка рудных залежей под дном океана окажется реально осуществимой лишь после того, как будут созданы установки для глубоководного бурения, ядерные устройства, позволяющие эффективно дробить породы определенной зоны морского дна, системы введения и отвода растворителей, эффективные и недорогие растворители и т. д. Но весьма вероятно также и то, что создание синтетических материалов из широко распространенных и доступных элементов позволит сократить потребление многих промышленно ценных минералов, встречающихся в залежах на океанском дне. Не исключено, по-видимому, и применение в будущем для разработки глубоководных месторождений роботов, управляемых на расстоянии, или подводных судов типа батискафов с человеком (рис. 24 и 25). Так, компанией «Шелл ойл» создано особое подводное устройство, предназначенное для монтажа на дне моря устьевых узлов буровых скважин, а также различных приспособлений, используемых при добыче нефти.

Источник