Тресковые рыбы баренцева моря

Прибрежная треска Баренцева моря — достояние двух стран (Канд. биол. наук Ярагина Н.А., ПИНРО) (УДК 597.562:639.223.3.055(268.45))

Вопрос о неоднородности стада лофотено-баренцевоморской трески обсуждался неоднократно с начала XX века. Впервые он был поставлен Брейтфусом и Гебелем (1908), которые по наблюдениям за сезонным распределением отдельных групп трески выделили три: лофотенско- мурманскую, медвежьеостровскую и местную мурманскую. Последнюю они считали соответствующей норвежской фиордовой треске (taretorsk * ), найденной Йортом у берегов Норвегии.

* ( Таге (норв) — морская водоросль.)

Вновь возник этот вопрос в 30-е годы после накопления материалов по биологическим и морфологическим особенностям трески. Мнения ученых разделились.

Группа специалистов в составе Дементьевой, Танасийчук, Плечковой, Розановой на основании измерения в основном краниологических признаков * открыли большое число (9) «разностей» трески на отдельных банках Баренцева моря. В русле этих воззрений была и гипотеза Месяцева (1931) о том, что каждой банке соответствует своя, особая раса трески: после миграции на запад на зимовку или нерест рыбы возвращаются на определенные банки.

* ( Данные признаки подвержены значительным изменениям под воздействием характера их обработки и хранения.)

Есипов (1931) считал, что нет достаточно убедительных доказательств в пользу самостоятельной, резкр ограниченной по своим внешним и биологическим особенностям мурманской расы трески. Аверинцев (1934) резко критиковал выводы группы сотрудников ГОИНа как односторонние и не связанные с биологией рыбы.

Материалы массового мечениЯ трески, проводившегося ПИНРО в 1934- 1939 гг., проанализированные Масловым (1944), показали невозможность существования в Баренцевом море нескольких рас трески, так. как «треска из любого района открытой части Баренцева моря переходит в любой другой район». Не исключалась возможность перехода трески из Медвежинско-Шпицбергенского района в южную часть моря через Центральную возвышенность в течение одного года, тем более перемещения крупной рыбы из одного района нагула в другой после нереста.

Роллефсен (Rollefsen, 1933, 1934) отделил атлантическую треску (skrei и loddetorsk), промышляемую у побережья Норвегии, от прибрежной по строению отолитов (внешнему виду, структуре зон отолитов и т. д.). Эти признаки оказались связаны с темпом роста и наступлением половой зрелости рыб. Вслед за Роллефсеном к подобным выводам пришли Глебов (1963) и Манкевич (1960) в отношении трески, облавливаемой в Баренцевом море. Манкевич выделяла еще и медвежинский тип структуры отолита. Ею не отрицалась возможность смешивания в той или иной степени этих трех «стад» друг с другом.

Что касается трески, которая ловится у побережья Норвегии, то результаты норвежских исследований по мечению показали (Hylen, 1964) наличие здесь двух разновидностей: скрей и прибрежной трески. Как прибрежная треска, так и скрей весной и летом мигрируют от Лофотенских островов. Только небольшая часть прибрежной трески мигрирует далее 70 ° с. ш., тогда как скрей распределяется на север от о. Медвежий и Западного Шпицбергена до юго-восточной части Баренцева моря. При миграции от Лофотенских островов в год мечения они до некоторой степени отделены друг от друга, но когда прибрежная треска становится старше, она присоединяется к косякам скрей * .

* ( Прибрежная треска облавливается преимущественно норвежцами, тогда как скрей — рыбаками многих стран.)

Итак, в Баренцевом море и сопредельных водах большинством исследователей выделяются две группы трески — атлантическая (или условно треска открытого моря) и прибрежная. Между ними обнаруживаются сходство и различия. Но возникает вопрос, являются ли выделенные группы отдельными популяциями или внутрипопуляционными объединениями единой лофотено-баренцевоморской популяции трески. Согласно определению Тимофеева-Ресовского, Яблокова, Глотова, популяция — это совокупность особей одного вида, длительно занимающая определенное пространство и воспроизводящая себя в течение большого числа поколений; особи одной популяции чаще скрещиваются друг с другом, чем с особями других популяций.

Многолетними исследованиями установлено, что места нереста и районы нагула океанической и прибрежной трески строго не локализованы, а тем более не изолированы друг от друга. Основные нерестилища расположены в Вест-фиорде и на мелководных банках вдоль побережья Лофотенских островов. В годы потепления Арктики значительный нерест наблюдался в Мотовском заливе и у побережья Мурмана, где, кроме мурманской трески, нерестились и рекруты лофотено- баренцевоморской. Сроки и условия нереста океанической и прибрежной трески весьма близки между собой, что также исключает возможность изоляции. Мощная система Северо-Атлантического течения обеспечивает широкий разнос икры и личинок рыб, причем необязательно в те районы, где нагуливались производители. Направление дрейфа зависит от степени развития ветвей Норвежского течения и может меняться по годам. Это также обеспечивает перемешивание особей разных групп.

Что касается различий по пластическим и меристическим характеристикам, то единственный достоверный признак принадлежности трески к океанической или прибрежной — структура отолитов. Но и этот признак изменчив (Traut, 1957, Ponomarenko, 1970). Структура отолита, этот паспорт рыбы, формируется в зависимости от условий жизни каждой особи и не может служить показателем наследуемого признака. Это же подтверждается и недавними исследованиями норвежцев (Godø, Moksness, 1987), проводившими наблюдения за темпом роста и временем наступления первого нереста у северо- восточной атлантической трески, прибрежной трески и их гибридов. Оказалось, что различия между атлантической и прибрежной треской, наблюдаемые в природе, исчезают при сходных условиях среды, т. е. такие различия, вероятно, негенетического происхождения.

Генетические исследования, проведенные зарубежными и отечественными учеными, показали, что треска, как и многие другие океанические виды рыб с высокой численностью и миграционной способностью, является единым видом, характеризующимся значительным обменом генами. Это препятствует существенным генетическим расхождениям в пределах обширных географических районов Атлантического океана (Mork et al., 1985). Относительно лофотено-баренцевоморской трески Карпов, Новиков (1980), Артемьева (1989), Артемьева, Мельянцев (1989) показали, что в Баренцевом море обитает единое в генетическом отношении стадо трески. Различия в темпе роста и полового созревания, в морфологических особенностях особей разных групп не являются генетически обусловленными, а отражают связи между организмом и средой. Внутрипопуляционные группы (их можно определить по структуре отолитов) представляют собой локальные экологические или географические формы, численность которых варьирует по поколениям. Эти группировки происходят из единого генофонда, и поэтому все они независимо от местообитания есть единое целое, в пределах которого и должно осуществляться регулирование промысла (Пономаренко, Пахомова, 1989).

Такова биологическая сторона вопроса в свете современных представлений о треске.

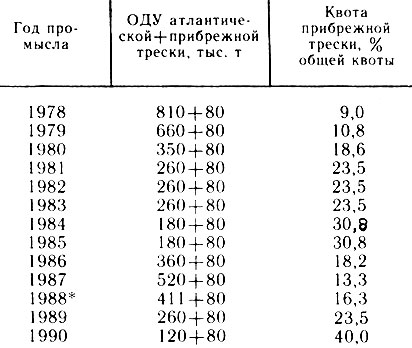

Рассмотрим теперь, как происходит регулирование промысла данного стада трески, осуществляющееся с 1978 г. Регулируются по-прежнему запасы различных группировок трески: атлантической, норвежской прибрежной и мурманской прибрежной. В рамках ИКЕС рассчитывается запас, определяется ОДУ только для атлантической трески * . Ежегодно на Смешанной советско-норвежской комиссии происходит раздел ОДУ между СССР и Норвегией на паритетных началах, 10 % обычно выделяется третьим странам. После этого к квотам СССР и Норвегии добавляется по 40 тыс. т мурманской и норвежской прибрежной трески (см. таблицу).

* ( В статистику ее уловов входит и статистика по мурманской прибрежной треске с 1974 г. (ICES С. М. 1976/F: 10).)

* ( Окончательная квота, установленная решением министров СССР и Норвегии в июне 1988 г.)

Таким образом, прибрежная треска в настоящее время фактически не является регулируемым видом. Статистика по норвежской прибрежной треске не приводится, ее вылов не включается в общий вылов лофотено-баренцевоморской трески, оценок запаса инструментальными или математическими методами не делается. В условиях депрессии запаса ежегодно выделяемые дополнительно 80 тыс. т прибрежной трески реализуются за счет атлантической, тем самым еще больше увеличивая ее промысловую смертность.

Каков выход из создавшегося положения?

Поскольку лофотено-баренцевоморское стадо трески является единым, а прибрежная треска как норвежская, так и мурманская — его экологическими (географическими) формами, то эксплуатацию запаса, а следовательно, все расчеты для получения научно обоснованного изъятия (ОДУ) следует проводить для единого стада. Необходимо отказаться от дополнительных 80 тыс. т трески, которые ежегодно (в неизменном виде с 1978 г * .) выделяются для вылова. Статистические данные о вылове прибрежной трески следует включать в общую статистику вылова. Должны быть сделаны пересчеты запаса в ретроспективе с учетом скорректированного вылова. Фактически с этими предложениями советская делегация выступила на последнем заседании Рабочей группы ИКЕС в сентябре 1989 г. Однако норвежская сторона не была готова обсуждать этот вопрос, поскольку данных о вылове прибрежной трески по возрастам за многолетний период у них не имелось. Поэтому вопрос о статусе прибрежной трески решено рассмотреть на внеочередном заседании Рабочей группы ИКЕС или расширенной встрече ученых занимающихся этой проблемой, с привлечением экологов, генетиков и т. д.

* ( Когда запас был близок к среднемноголетнему уровню.)

Если норвежская сторона не будет рассматривать данный вопрос, а такой вариант не исключается, поскольку прибрежную треску они считают своей, то можно предложить два способа определения допустимого вылова:

- оценивать ежегодно запас прибрежной трески и соответственно ему распределять ОДУ. Это потребует больших затрат на съемки, определения соотношения атлантической и прибрежной трески в уловах;

- установить долю вылова всей прибрежной трески не более 10-15 % общей квоты трески. Эту величину затем делить между СССР и Норвегией на паритетных началах.

Источник

Рыбы тресковых пород

8 минут Автор: Наталья Баранова 1

Семейство тресковых рыб состоит почти из 100 видов, обитающих преимущественно в водах Северного полушария. Все они, за исключением налима, являются представителями морской ихтиофауны. Кроме привычных трески, наваги, пикши и минтая, отряд трескообразных включает таких экзотических для российского потребителя рыб, как менек, гадикул, мольва.

Некоторые виды — объект промысловой добычи, другие представляют интерес лишь для рыболовов-любителей.

Общие признаки и отличительные особенности

Основные признаки принадлежности к семейству тресковых — мясистый ус на нижней челюсти и разбросанные по телу пятна различных размеров и форм — имеют не все представители отряда. У некоторых рыб чешуя серебристая, а усик отсутствует или плохо развит.

А вот другие «фамильные черты» (на фото) есть практически у всех рыб семейства.

К характерным признакам семейства следует отнести отсутствие колючих лучей в плавниках и большие жаберные отверстия. Тело тресковых покрывает мелкая циклоидная чешуя.

В таблице дан список и краткая характеристика промысловых и наиболее ценных в пищевом отношении тресковых рыб.

| Название | Внешний вид | Размер | Основной ареал |

| Мень (или менек) | Основное отличие — вдоль всей спины расположен единственный длинный мягкий спинной плавник (85–100 лучей). Тело светло-желтое с коричневым отливом, темная боковая линия от головы до хвоста | Может вырастать до 1,2 м, вес до 30 кг | Распространен у берегов Норвегии, Великобритании, Исландии |

| Мерланг | Тело серебристо-серого цвета, поверхность спины и головы серовато-коричневые, на боках небольшие темные пятна. Три спинных плавника разделены небольшим расстоянием, анальные практически срослись друг с другом | Длина 30–50 см | Черное море (у берегов Крыма), юго-восточная часть Баренцева моря, северо-восток Атлантического океана. Обитает на глубине от 30 до 100 м |

| Минтай | Окраска тела пятнистая, ус на подбородке очень короткий. Брюшные плавники расположены перед грудными. Отличительная особенность — большие глаза | Длина (максимальная) 90 см, вес до 4 кг | На глубине до 300 м (иногда опускается на 700 м и ниже) в северной части Тихого океана, Охотском, Беринговом, Японском морях |

| Мольва (другие названия: линг, морская щука) | Голова и спина красновато-коричневые, брюхо белое или желтоватое, бока мраморно-коричневые. У рыбы вытянутая голова, длинный анальный (от 58 до 61 лучей) и второй спинной (61–68 лучей) плавники | Длина тела 1,5–2 метра, вес до 40 кг | На глубине до 400 м в восточной части Атлантического океана, Северном, Средиземном морях |

| Навага (тривиальное название вахня). Различают два подвида: дальневосточная и северная. Друг от друга отличаются размером | Пятнистая спина серо-бурого цвета, бока и брюхо белые. Тело слегка округлое, голова относительно небольшая. Нижняя челюсть короче верхней | Северная навага имеет среднюю длину 25–35 см. Дальневосточная более крупная: вырастает до 55 см, может достигать веса 1,3 кг | В открытом водоеме практически не встречается. Обитает возле берегов Берингова, Белого, Охотского, Чукотского морей, Северном Ледовитом океане, северной части Тихого океана. Может заходить в пресные водоемы |

| Пикша | Высокое уплощенное тело окрашено в серебристый цвет. Спина серая со светло-фиолетовым отливом. На черной боковой линии между первым спинным и грудным плавником имеется крупное темное пятно | Длина 50–70 см, вес 2–3 кг | Самая большая численность отмечена в Норвежском, Северном и южной акватории Баренцева морей, северной части Атлантического океана |

| Путассу (выделяют два подвида: северная путассу и южная путассу) | Тело удлиненное, верхняя его часть зеленоватая или серо-голубая, бока серебристые, брюхо белое. Три спинных плавника широко расставлены. Нижняя челюсть заметно выступает вперед. Усик отсутствует | Средняя длина северной путассу — 35 см, вес 500 г. Южный подвид более крупный: длина до 50 см, вес до килограмма | Северная путассу: северо-восток Атлантического океана, западные акватории Средиземного и Баренцева морей. Южная путассу: юго-запад Тихого океана и Атлантики |

| Сайда, род включает два вида: сайда и люр (другие названия: серебристая сайда, поллак) | Верхняя часть туловища имеет темно-оливковый окрас, переходя к бокам в более светлый тон. Брюхо желтоватое (у люра серебристо-серое), морда и губы черного цвета. У пойманной рыбы чешуя быстро темнеет на воздухе | Длина 60–90 см, вес 3–12 кг | Прибрежные воды Норвегии, Испании, Северной Америки. Крупные стаи время от времени появляются у берегов Мурманска |

| Треска (устаревшее название лабордан). Выделяют несколько видов, самые распространенные — треска атлантическая и треска тихоокеанская (подвиды отличаются размером и ареалом) | Отличается четко очерченным большим ртом и наличием нескольких спинных плавников. Окрас от темно-бурого до светло-оливкового, по всему телу мелкие пятна. У тихоокеанской трески голова более крупная, чем у атлантической | Длина атлантической трески от 70 см до 2 метров, тихоокеанский вид достигает 1,2 м | Тихоокеанская треска распространена в Беринговом, Японском, Охотском морях. Оба вида обитают в водах Северной Атлантики. Обратите внимание! Атлантическая треска занесена в Красную книгу |

| Тресочка Эсмарка | Серо-коричневое тело с серебристыми боками покрыто циклоидной чешуей. Глаза большие, их диаметр составляет чуть больше 30% длины головы. У оснований грудных плавников расположены темные пятна | Длина тела 20–30 см | Северный Ледовитый океан, северо-восток Атлантического океана. Активный промысел ведут Дания и Норвегия |

Помимо промысловых видов, в перечень рыб семейства тресковые входят популярные объекты любительского рыболовства:

- сайка или полярная тресочка , небольшая рыбка (средняя длина 25 см), обитающая в акватории Северного Ледовитого океана. Ловят ее в Белом, Баренцевом морях;

- г адикул (другое название — большеглазая тресочка), самый маленький представитель тресковых достигает в длину 12 см. Отличительная особенность — огромные глаза, занимающие треть головы. Усик отсутствует. Бока серебристые с темными мелкими пятнышками. Нередко гадикула используют в качестве наживки для ловли других тресковых рыб;

- томкод ; род включает 2 вида, различающиеся размером и местом обитания: атлантический томкод (средняя длина 35 см) и тихоокеанский томкод или американская тресочка (длина 30 см). В России ловят в Баренцевом море, у берегов Мурманска. В США и Канаде является объектом спортивной рыбалки;

- люска (капелан, французская тресочка), красивая медно-коричневая рыба с желтоватыми боками, украшенными 4–5 поперечными темными полосами. Средняя длина 30 см. Ловят на удочку в Средиземном, Белом, Баренцевом, Карском, Чукотском морях.

Источник