О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОКЕАНА

Прежде чем перейти к характеристике тропического пояса, необходимо определить место его вод в Мировом океане и дать общее представление о природной, или физико-географической, зональности (поясности) океана. Это в значительной мере поможет выявлению специфических отличий тропических вод от вод других широт.

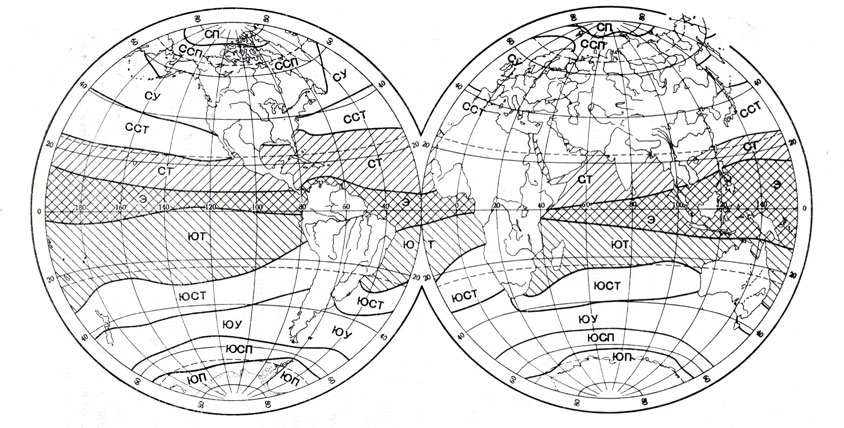

Известно, что на суше в меридиональном направлении сменяются природные пояса: полярный, субполярный, умеренный, субтропический, тропический, экваториальный и т. д. То же наблюдается при движении по океану. В низких широтах Тихого океана основные зоны были изучены и описаны советским ученым В. Г. Богоровым. В Мировом океане обычно выделяются следующие зоны или, правильнее, пояса. В северном полушарии — северный полярный (или арктический), субполярный (субарктический), умеренный, субтропический и тропический. Близ экватора находится экваториальный. В южном полушарии прослеживаются аналогичные пояса, но в обратном порядке (рис. 1): южный тропический, субтропический, умеренный, субполярный (субантарктический) и полярный (антарктический). Пояса северный тропический, экваториальный и южный тропический вместе составляют тропический пояс Мирового океана, который и рассматривается в этой работе.

Рис. 1. Физико-географические пояса океана: CП — северный полярный; ССП — северный субполярный; СУ — северный умеренный; ССТ — северный субтропический; СТ — северный тропический; Э — экваториальный; ЮТ — южный тропический; ЮСТ — южный субтропический; ЮУ — южный умеренный; ЮСП — южный субполярный; ЮП — южный полярный.

Таким образом, океан по природным условиям симметричен относительно плоскости термического экватора и каждому поясу северного полушария соответствует пояс в южном. Рассмотрим кратко основные особенности природы различных поясов начиная с полярных.

Полярные пояса, т. е. арктический и антарктический, представляют собой области холодных вод, практически круглый год покрытых льдами. Здесь постоянный холод, отсутствие солнечного света зимой. В северном полушарии этот пояс совпадает с Центральным полярным бассейном, охватывающим среднюю часть Северного Ледовитого океана. За осень и зиму образуется мощный ледовый покров. Летом несколько месяцев солнце не заходит за горизонт, часть льда тает, но большая часть акватории остается покрытой льдом. Сюда в виде глубинного потока проникают теплые воды системы Гольфстрима, несколько смягчая суровый климат.

Условия для развития жизни малоблагоприятны. Но летом, за 1-2 месяца развивается фито- и зоопланктон. Здесь обитают рыбы, морские звери, птицы.

На суше в этих широтах находятся зоны ледяной пустыни и высокоарктической тундры (например, Гренландия).

В южном полушарии Северному Ледовитому океану по широтам соответствуют Антарктический континент с его мощным безжизненным ледяным покровом и прилегающие воды с морскими и шельфовыми льдами. Воды населяют различные животные — планктон, ракообразные, рыбы, ластоногие; здесь же находят пищу птицы (пингвины и др.). Таким образом, в крайних полярных условиях океан несравненно более благоприятен для развития жизни, нежели покрытая льдом суша.

Субполярные пояса (субарктический и субантарктический) — это преимущественно области ледовой кромки. Они покрыты льдом зимой и свободны от него летом. В результате охлаждения и осолонения вод (при льдообразовании) развивается вертикальная циркуляция. Каждый год вода хорошо промешивается до больших глубин и обогащается кислородом и питательными солями, Летом в сравнительно теплой (0 + 5°) воде при обилии солнечного света, кислорода и питательных солей развивается масса планктона. Ведется интенсивный промысел рыбы и морских зверей. На суше в этих широтах находится тундра.

В южном полушарии соответствующий пояс расположен между 52-58 и 66° ю. ш. В течение короткого субантарктического лета здесь развивается масса планктона. В зоопланктоне особенно важен крупный рачок Euphausia superba, или криль, длиной до 6 см. Им питаются различные рыбы, птицы, ластоногие, киты. В последние годы Советский Союз начал промысел криля для получения из него пищевых продуктов.

В высоких широтах обоих полушарий формируются холодные воды, которые погружаются и распространяются в сторону экватора. Они подстилают теплые тропические и экваториальные воды, формируя холодные промежуточные и глубинные слои. Холодные воды обнаруживаются всюду в низких широтах на глубине нескольких сотен метров. Во многих районах они близко подходят к поверхности и влияют на океанографические условия поверхностных слоев, а местами даже выходят на поверхность.

Умеренные пояса. Воды умеренных широт в обоих полушариях испытывают очень существенные годовые (сезонные) и межгодовые (многолетние) изменения температуры. Летом верхние слои воды прогреваются до 15° и больше. Между теплой, поверхностной и более холодной подповерхностной водой образуется более или менее резкий слой скачка температуры. Зимнее охлаждение поверхностных вод создает вертикальную циркуляцию, конвективную по своей природе. Вода перемешивается до значительной глубины, слой скачка исчезает. В результате поверхностные слои обогащаются питательными солями, а кислород проникает в глубину. В итоге в пределах умеренных широт и на границе умеренных и субполярных вод создаются благоприятные условия для развития планктона и образования скоплений рыб. Воды этого пояса относятся к числу богатых рыбой (сельдь, лососевые, анчоус, треска, камбала и т. д.).

В умеренных широтах преобладают западные ветры и развивается интенсивная атмосферная циклоническая деятельность. Поэтому здесь часты штормы, особенно в зимнюю половину года. Западные ветры вызывают поток поверхностных вод на восток. Это Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское течения в северном полушарии и Антарктическое циркумполярное — в южном. На суше в умеренном поясе распространены леса и степи.

Между умеренными и тропическими находятся субтропические пояса северного и южного полушарий — с высоким атмосферным давлением, малым количеством осадков, слабыми переменными ветрами, высокой температурой воздуха. Здесь слабая горизонтальная циркуляция вод, относительно высокая температура поверхностных слоев, самая высокая для открытого океана соленость. Теплые, сравнительно легкие воды устойчиво занимают верхний слой. Перемешивание вод слабое, воды малоплодородны. На единицу объема воды здесь очень мало планктонных организмов и рыб. Поэтому вода прозрачна.

В пределах северного субтропического пояса находится Саргассово море — гигантский круговорот вод (по часовой стрелке) с преобладанием погружения их в средней части, образованный кольцом течений. В центре скапливаются плавающие саргассовые водоросли.

На суше на этих широтах распространены субтропические ландшафты и северные части тропических пустынь.

Ближе к экватору располагается тропический пояс в широком смысле, который ниже будет рассмотрен подробнее.

Источник

Природные комплексы Мирового океана

Природные комплексы в океанах изучены хуже, чем на суше. Однако хорошо известно, что в Мировом океане, так же как и на суше, действует закон зональности. Наряду с широтной в Мировом океане представлена и глубинная зональность.

Широтные зоны Мирового океана

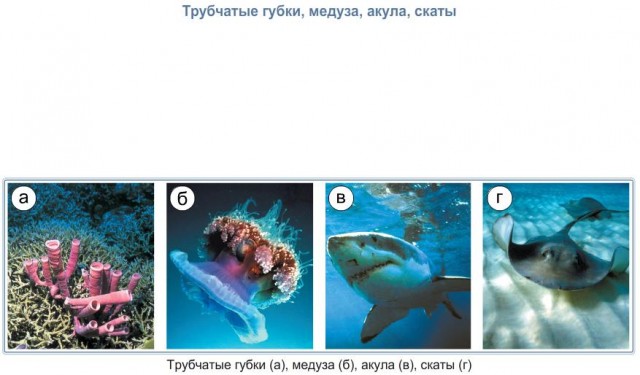

Экваториальные и тропические зоны имеются в трёх океанах: Тихом, Атлантическом и Индийском. Воды этих широт отличаются высокой температурой, на экваторе с пониженной, а в тропиках с повышенной солёностью. Эти условия обеспечивают большое разнообразие органического мира. Для этих зон характерно распространение коралловых рифов с многочисленными рыбами и морскими звёздами. В тёплых водах обитают губки и змеи, морские черепахи и гигантские головоногие моллюски (кальмары, спруты, осьминоги). В открытом океане, где велико количество поверхностного нектона, распространены летучие рыбы, акулы. Здесь также много ценных промысловых рыб (скумбрия, сардина, тунец, меч-рыба).

Умеренные зоны в Северном полушарии представлены в Атлантическом и Тихом океанах, а в Южном ещё и в Индийском океане. Для вод этих широт характерен большой перепад между зимними и летними температурами, причём в Южном полушарии воды холоднее. Благодаря интенсивному вертикальному перемешиванию воды не только богаты органическим веществом, поднимающимся с глубин, но и хорошо насыщены кислородом. В умеренных широтах сосредоточена самая большая масса нектона. Поэтому умеренные широты — главные районы рыбного промысла. Промысловые рыбы разнообразны (сельдь, треска, хек, навага, сайра, лососёвые).

Субполярные и полярные зоны опоясывают кольцом ледяную Антарктиду, охватывают Северный Ледовитый океан и северные части Тихого и Атлантического океанов. Видовой состав живых организмов здесь беден. Планктон появляется только в короткий летний период в местах, освобождающихся ото льда. Вслед за планктоном приплывают рыбы и крупные млекопитающие (киты, моржи, тюлени). Чем ближе к полюсам, тем меньше планктона, а вместе с ним рыб и морского зверя.

Вертикальные зоны океанов

Береговая зона — довольно узкая полоса суши и океана, где наиболее активно взаимодействуют все земные оболочки. В береговой полосе проживает многочисленное население, располагаются порты и морские курорты, поэтому природные комплексы здесь сильно изменены человеком.

Прибрежное мелководье — шельф — хорошо прогревается солнцем и принимает наибольшее количество осадков, стекающих с суши, и пресных вод впадающих сюда рек. Здесь много водорослей, которые поставляют основную часть кислорода для рыб, моллюсков и млекопитающих. В зоне шельфа сосредоточена основная часть живых организмов океанов. Здесь вылавливают больше всего морепродуктов, добывают губок, жемчуг, морские водоросли. Органический мир особенно богат на шельфе тёплых морей и в коралловых рифах, поэтому эта зона пользуется популярностью у любителей подводного плавания.

С глубиной количество тепла и света уменьшается, но и здесь встречаются живые существа (кремниевые губки, морские лилии) и причудливые хищные рыбы со светящимися плавниками. Па дне океанов в местах выхода горячих источников обитают огромные черви — рифтии. Глубоководные животные приспособились к низкой температуре, высокому давлению и почти полной темноте.

Источник

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 10. Москва, 2008, стр. 546-547

Скопировать библиографическую ссылку:

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА, последовательная смена географич. поясов и зон в Мировом ок. от полюсов до экватора, отличающихся свойствами водной среды, донными осадками, характером берегов, флорой и фауной. З. М. о. вызвана гл. обр. широтным распределением поступающей к поверхности океана солнечной радиации и механич. энергии ветра. Представление о З. М. о. сформировалось во времена парусного флота: вблизи экватора выделялась зона затишья, вокруг неё – зоны пассатов Сев. и Юж. полушария (сев.-вост. и юго-вост. направлений), за ними – штилевые «конские широты», затем зоны зап. ветров, включавшие «ревущие сороковые», «неистовые пятидесятые» и «пронзительные шестидесятые» широты Южного океана. З. М. о. трёхмерна, широтная смена поясов и зон на поверхности океана сочетается с вертикальной зональностью водной толщи и зональностью донных грунтов.

Источник

—>Век млекопитающих — Age of Mammals —>

—> —>Меню сайта —>

—> —>Статистика —>

—> —>Форма входа —>

Зоогеографическое деление Мирового океана (продолжение)

Тропический регион характеризуется стабильно высокой температурой верхних слоев воды. Годовые амплитуды ее в среднем не превышают 2 °С. Температура слоев, располагающихся глубже, гораздо более низкая. Разница в животном населении верхних и глубинных слоев воды тоже очень значительная. Коралловые рифы с их богатейшей фауной, а также своеобразные мангровые заросли имеются только здесь. Только в пределах региона живут строго морские рептилии — морские черепахи и змеи. В общем это область необычайно пышной и разнообразной жизни, поражающая числом видов, родов, семейств, хотя количество особей, принадлежащих одному и тому же виду, далеко не достигает тех массовых скоплений, которые столь характерны для умеренно-холодных вод океана. Таким образом, для тропиков морских, как и для материковых, характерно качественное разнообразие фауны, для прохладных же областей — большое количество особей отдельных видов животных.

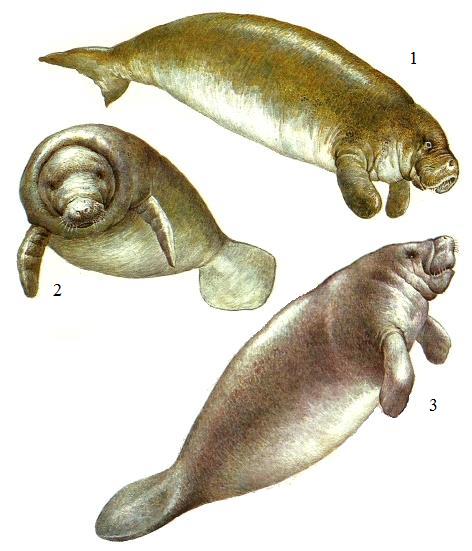

Океанических млекопитающих в теплых водах относительно немного. Настоящие тюлени (Phocidae) представлены здесь почти исключительно тюленями-монахами (Monachus). Ушастые тюлени (Otariidae) лишь с юга, вдоль западных берегов Южной Америки, далеко проникают в тропики, достигая на Галапагосских островах экватора. С другой стороны, именно для тропиков и субтропиков в первую очередь характерны сирены (Sirenia), представленные родами дюгоней (Dugong) и ламантинов (Trichechus).

Сирены Тропического региона (по Соколову, 1989):

1 — дюгонь (Dugong dugong); 2 — африканский ламантин (Trichechus senegalensis); 3 — американский ламантин (Trichechus manatus).

Зубатые китообразные довольно разнообразны. Они представлены как широко распространенными родами и видами, так и рядом эндемиков. Особого внимания заслуживает кашалот (Physeter macrocephalus), единственный современный представитель семейства кашалотов (Physeteridae). Это громадный зверь, самцы которого достигают 20 м длины и 50 т веса (самки в 2,5 раза мельче), имеет непропорционально большую, как бы обрубленную спереди голову, беззубую верхнюю челюсть и крупные зубы на нижней челюсти. Питается он в основном крупными головоногими моллюсками, за которыми ныряет на значительную глубину. Кашалот населяет умеренные и даже прохладные воды лишь в теплое время года, а размножается в тропиках и субтропиках Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Все усатые киты избегают тропических вод.

Кашалот (Physeter macrocephalus).

Тропический регион включает Индо-Пацифическую и Тропико-Атлантическую области.

Область теплых вод Индийского и Тихого океанов, или Индо-Пацифическая, располагается примерно между 40° с. ш. и 40° ю. ш., и только у западного побережья Южной Америки, под влиянием холодного течения, ее южная граница резко сдвинута к северу. Сюда же принадлежат Красное море и Персидский залив, а также бесчисленные проливы между островами Малайского архипелага и Тихого океана. Таким образом, эта огромная область, превышающая все прочие, взятые вместе, обнимает почти все пространство Тихого и Индийского океанов.

В целом фауна области исключительно богатая, что связано с ее древностью, благоприятными температурными условиями, сильным развитием мелководных площадей во внутренних и краевых морях, особенно на пространстве между Индокитаем и Австралией, и исключительным развитием богатейших коралловых зарослей. Вместе с тем она крайне однообразна на всем огромном протяжении от восточных берегов Африки до западных берегов Америки. Сказанное относится к пелагической фауне, для представителей которой нет физических препятствий к расселению — ни температурных, ни сухопутных, ибо проливы между островами Малайского архипелага достаточно широки. Литоральная же фауна Индийского и большей части Тихого океанов, будучи чрезвычайно однородной, сильно отличается от литоральной фауны прибрежных частей Америки. Последняя, в свою очередь, распадается на литоральную фауну западного побережья Америки к югу от экватора и к северу от него. Первая, находящаяся под влиянием холодного прибрежного течения, достигающего экватора, обнаруживает значительное сходство с прибрежной фауной южной оконечности Америки. В частности, вдоль западных берегов Америки нет коралловых зарослей вплоть до Галапагосских островов, и до них включительно доходят как пингвины, так и ластоногие, принадлежащие к антарктическим группам. Вторая (литоральная фауна западного побережья Центральной Америки) имеет значительное сходство с литоральной фауной Вест-Индии, Мексиканского залива, Антильского и Карибского морей, что находит свое объяснение в наличии широкого пролива между Южной и Северной Америки, существовавшего в течение большей части кайнозоя.

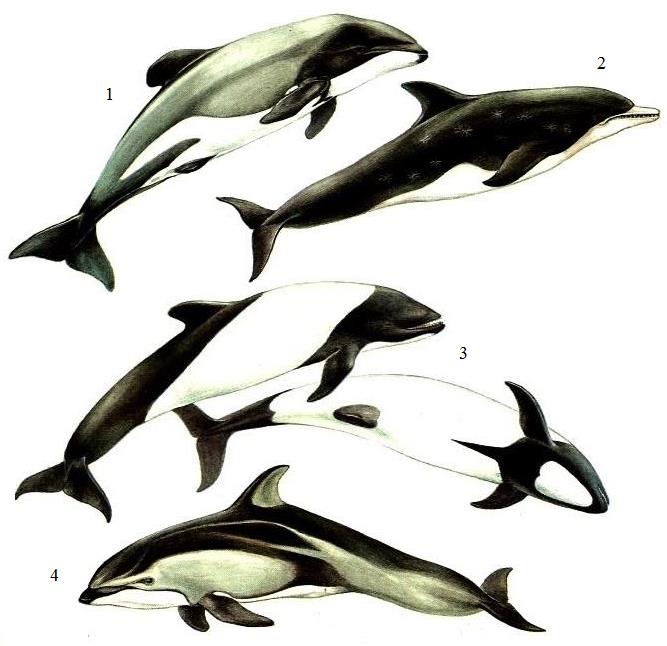

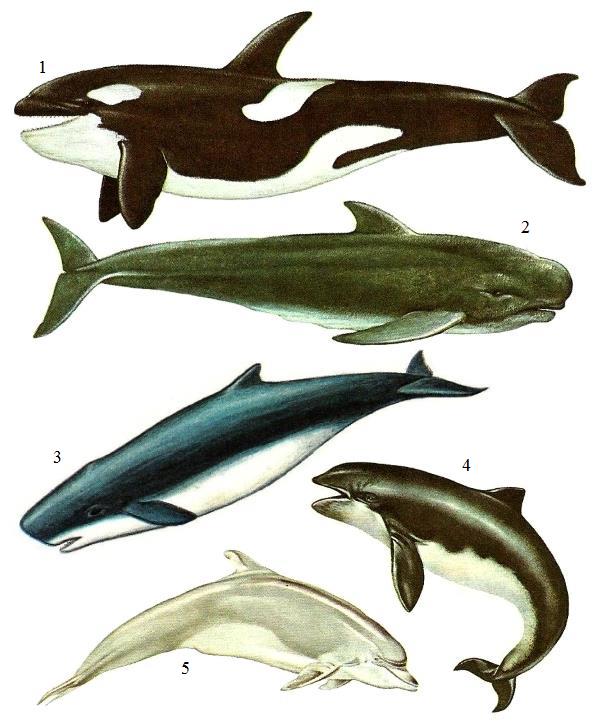

Дельфины Мирового океана (по Соколову, 1989):

1 — полосатый продельфин ( Stenella coeruleoalba ); 2 — дельфин-белобочка ( Delphinus delphis ); 3 — атлантический белобокий дельфин ( Lagenorhynchus acutus ); 4 — беломордый дельфин ( Lagenorhynchus albirostris ); 5 — малайские продельфины ( Stenella clymene ). Из млекопитающих, населяющих Индо-Пацифическую область, особого внимания заслуживает дюгонь (Dugong dugong). Длина его тела — 2,5-5 м, вес достигает 600 кг. Характерен хвостовой плавник полулунной формы с вырезкой по заднему краю. Верхние резцы у самцов преобразуются в небольшие бивни. Любимые места пребывания дюгоня — это мелкие заливы и бухты, малоподвижные воды которых прогреваются солнцем до самого дна, обусловливая пышное развитие водорослей, сотавляющих основную пищу этого животного. Дюгонь обитает у побережья Восточной Африки от южного тропика до Красного моря включительно, у берегов юга Индии, всего Малайского архипелага и севера Австралии. В пресные воды он заходит в виде исключения и никогда не поднимается вверх по рекам на значительное расстояние.

У берегов Индо-Малайской области районирования суши ластоногие отсутствуют. В районе Гавайских островов живет ставший очень редким гавайский тюлень-монах (Monachus schauinslandi). На литорали восточной Пацифики обитают галапагосский морской котик (Arctocephalus galapagoensis), галапагосский морской лев (Zalophus wollebaeki), гуадалупский морской котик (Arctocephalus townsendi) и калифорнийский морской лев (Zalophus californianus). Последний сейчас встречается от Сан-Франциско до Мексики, но в недалеком прошлом он заходил на север гораздо дальше.

Калифорнийский морской лев (Zalophus californianus).

Китообразные в Индо-Пацифике весьма многочисленны. Из видов-космополитов обычны полосатик Брайда (Balaenoptera brydei), длиннорылая белобочка (Delphinus capensis), широкомордый (Peponocephala electra), крупнозубый (Steno bredanensis) и малайзийский (Lagenodelphis hosei) дельфины, длиннорылый продельфин (Stenella longirostris), короткоплавниковая гринда (Globicephala macrorhynchus), карликовая косатка (Feresa attenuata), ремнезуб Грея (Mesoplodon grayi), тасманийский клюворыл (Tasmacetus shepherdi), карликовый (Kogia breviceps) и малый карликовый (Kogia sima) кашалоты. Из видов, распространенных более локально, имеются полосатик Идена (Balaenoptera edeni), полосатик Омуры (Balaenoptera omurai), бесперая морская свинья (Neophocaena phocaenoides), индийская афалина (Tursiops aduncus), китайский дельфин (Sousa chinensis), иравадийский дельфин (Orcaella brevirostris), австралийский курносый дельфин (Orcaella heinsohni), японский (Mesoplodon ginkgodens), новозеландский (Mesoplodon bowdoini) и перуанский (Mesoplodon peruvianus) ремнезубы. Наконец, есть китообразные, ареал которых весьма ограничен. Так, у побережья штата Виктории встречается австралийская афалина (Tursiops australis), у восточных берегов Австралии — австралийский ремнезуб (Indopacetus pacificus), в северной части Калифорнийского залива — калифорнийская морская свинья (Phocoena sinus).

Дельфины Мирового океана (по Соколову, 1989):

1 — дельфин Гектора ( Cephalorhynchus hectori ); 2 — морщинистозубый дельфин ( Steno bredanensis ); 3 — пестрые дельфины ( Cephalorhynchus commersonii ); 4 — тихоокеанский белобокий дельфин ( Lagenorhynchus obliquidens ). Тропико-Атлантическая область

Область теплых вод Атлантики, или Тропико-Атлантическая, на севере граничит с Борео-Атлантической областью, южная же граница ее начинается на южноамериканском берегу примерно под 40° ю. ш., опускается приблизительно до 45° ю. ш., после чего полого поднимается к берегам Африки, в которую упирается на 20-15° ю. ш. По занимаемой акватории эта область тоже очень велика, но в несколько раз меньше предыдущей. Фауна ее, хотя в общем и богатая, значительно беднее индо-пацифической, и только моря Вест-Индии с их коралловыми зарослями изобилуют жизнью.

Сирены представленыт эндемичными для области ламантинами (Trichechus). Это массивные животные, отличающиеся от дюгоня закругленным хвостовым плавником, зачаточными копытцами на грудных плавниках и недоразвитыми резцами. Американский ламантин (Trichechus manatus) живет у восточных берегов тропической Америки и по ее большим рекам, африканский (Trichechus senegalensis) — у западных берегов тропической Африки и в ее реках. Глубокое проникновение ламантинов в материковые воды составляет их характерную черту. Сугубо речным видом стал амазонский ламантин (Trichechus inunguis).

Карибский тюлень-монах (Monachus tropicalis), ранее обычный в Карибском море и Мексиканском заливе, был истреблен к середине ХХ в.

Для пелагиали типичны различные широко распространенные китообразные, уже упомянутые для предыдущей области. Из крупных китов особенно характерен полосатик Брайда (Balaenoptera brydei), из дельфинов — крупнозубый дельфин (Steno bredanensis). Вдоль восточного и западного побережий Южной Америки встречается аргентинская морская свинья (Phocoena spinipinnis). Вдоль западного побережья Африки, от Мавритании до Нигерии, живет западноафриканский дельфин (Sousa teuszii). Эндемичен для области антильский ремнезуб (Mesoplodon europaeus).

Зубатые китообразные Мирового океана (по Бинни, 1977 и Соколову, 1989):

1 — косатка ( Orcinus orca ); 2 — обыкновенная гринда ( Globicephala melas ); 3 — карликовый кашалот ( Kogia breviceps ); 4 — обыкновенная морская свинья (Phocoena phocoena); 5 — обыкновенная афалина ( Tursiops truncatus ).

В Тропико-Атлантическую область также входят остатки древнего моря Тетис — Средиземное и Черное моря. Первое отличается повышенной соленостью и субтропическим характером фауны, фауна второго представляет собой обедненную средиземноморскую. Кое-где у морских побережий держится почти полностью истребленный обыкновенный тюлень-монах (Monachus monachus), являющийся остаточным элементом неогеновой фауны. Обычны несколько видов дельфинов. Короткорылая белобочка (Delphinus delphis) достигает более 2 м в длину и характеризуется длинным, острым рылом, черной спиной и светлыми, как и брюхо, боками. Это обитатель открытого моря, питающийся мелкой пелагической рыбой и лишь отдельные особи (обычно больные) случайно подходят близко к берегам. Держится он большими или меньшими косяками, достигающими иногда нескольких тысяч голов. Обыкновенная афалина (Tursiops truncatus) несколько крупнее белобочки и, подобно ей, является космополитом. Это прибрежный дельфин, скрывающийся днем среди скал, а ночью охотящийся небольшими группами, главным образом за крупной придонной рыбой. Наконец, более мелкая обыкновенная морская свинья (Phocoena phocoena) придерживается берегов и устьев рек и питается главным образом мелкой донной рыбой. Примечательно, что последний вид, будучи широко распространенным в морях северного полушария (включая Черное и Азовское), отсутствует в Средиземном море. Таким образом, ареал обыкновенной морской свиньи разобщенный. Изредка в Средиземное и Черное моря случайно заплывают крупные киты — малый полосатик (Balaenoptera acutorostrata), кашалот (Physeter macrocephalus) и др.

Обыкновенный тюлень-монах (Monachus monachus).

Еще дальше на восток расположены сильно опресненный Каспий и пресный Байкал, где обитают нерпы, соответственно каспийская (Pusa caspica) и байкальская (Pusa sibirica). Летом каспийская нерпа держится небольшими косяками, преимущественно в средней и южной частях Каспия, с осени же перемещается в северную и особенно северо-восточную часть моря, где зимой на льдах образует детные залежи. По поводу появления этих животных во внутренних водоемах существует две гипотезы. Согласно одной из них, вселение тюленей произошло вследствие плейстоценовых трансгрессий Северного Ледовитого океана (размножение каспийской нерпы в зимнее время на льду является косвенным подтверждением данного предположения). По другой гипотезе, каспийская и байкальская нерпы имеют доплейстоценовое происхождение и представляют собой потомков одной из ветвей тюленей, обитавших в Сарматско-Понтическом бассейне.

Антибореальный регион простирается от берегов Антарктиды до побережий Южной Америки, Новой Зеландии, юга Австралии и Африки. На основании разобщенности участков литорали в составе региона выделяют Антибореальную и Антарктическую области. Пелагическая зона населена единой фауной, так как между водами океанов преград здесь нет.

Область умеренных вод южного полушария, или собственно Антибореальная, охватывает пространства, переходные между Тропическим регионом и Антарктической областью. Положение ее аналогично таковому Борео-Атлантической и Борео-Пацифической областей в Северном полушарии. Условия обитания животных этой области по сравнению с условиями других областей значительно лучше, вследствие чего фауна ее достаточно богата. К тому же она постоянно пополняется за счет выходцев из прилежащих частей Тропического региона.

Настоящие тюлени (Phocidae) в пределах области немногочисленны и характеризуются кругоантарктическим распространением. Из них наиболее известен морской леопард (Hydrurga leptonyx). Самцы его имеют в длину порядка 3 м, самки несколько крупнее — до 4 м. Серая шкура густо покрыта мелкими темными пятнами. В Антарктике морской леопард занимает примерно ту же нишу, что и белый медведь (Ursus maritimus) в Арктике. В его рацион входят тюлени других видов, пингвины, рыбы, ракообразные и моллюски. Более мелкий тюлень-крабоед (Lobodon carcinophagus) приспособлен к питанию антарктическим крилем, который отфильтровывается с помощью фестончато-бугорчатых щечных зубов.

Южный морской слон (Mirounga leonina) — огромное животное, самцы которого могут достигать 6 м в длину и иметь массу более 4 т. Самки вдвое меньше, и их морда лишена короткого, раздувающегося «хобота», свойственного взрослым самцам. В определенное время года морские слоны приплывают к местам своих лежек. Здесь животные спариваются, производят потомство и линяют. Самец собирает вокруг себя гарем из нескольких десятков самок. Раньше южный морской слон был широко распространен по умеренным и холодным акваториям юга. Однако он активно истреблялся и теперь появляется только на берегах пустынных островов антарктических вод.

Гораздо разнообразнее ушастые тюлени (Otariidae), которые расселены более или менее локально. Так, субтропический морской котик (Arctocephalus tropicalis) встречается в умеренных водах Атлантического и Индийского океанов. Ареал кергеленского морского котика (Arctocephalus gazella) простирается от северной оконечности Антарктического полуострова до острова Маккуори южнее Тасмании. Новозеландский морской котик (Arctocephalus forsteri) живет вдоль побережий южного острова Новой Зеландии, южных берегов Австралии и Тасмании. В районе архипелага Хуан Фернандес на юго-востоке Пацифики встречается фернандесский морской котик (Arctocephalus philippii). У берегов Южной Америки обитают южноамериканский морской котик (Arctocephalus australis) и южный морской лев (Otaria flavescens). Вдоль тихоокеанского побережья материка из-за холодного южного течения граница области продвинута далеко на север, до 6° ю. ш., благодаря чему ареалы двух последних видов значительно сдвинуты здесь на север, чего не скажешь о берегах атлантических. Также, у южной оконечности Африки водится капский морской котик (Arctocephalus pusillus), у западных и южных берегов Австралии — австралийский морской лев (Neophoca cinerea), у Новой Зеландии и окрестных субантарктических островов — новозеландский морской лев (Phocarctos hookeri). Образ жизни всех ушастых тюленей в основном сходен: большую часть времени они проводят в открытом море, для размножения же образуют массовые скопления на береговых лежбищах, и самцы, отличающиеся крупными размерами, собирают гаремы из относительно мелких самок. Когда-то эти животные были очень многочисленны, но теперь в большинстве районов обитания сильно сокращены промыслом.

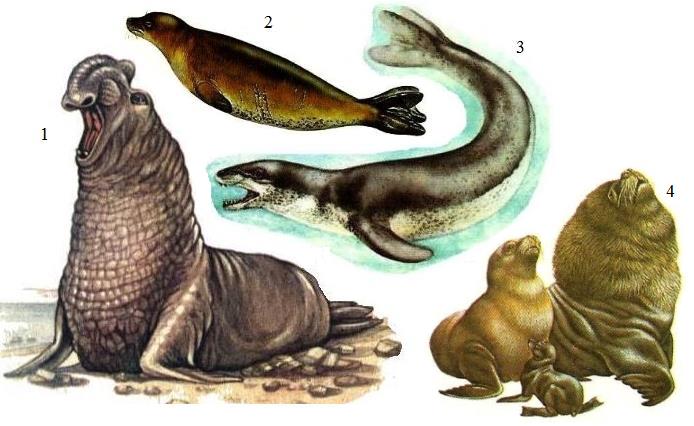

Ластоногие Антибореальной области (по Бинни, 1977, Охрименко и Шуховой, 1989):

1 — южный морской слон (Mirounga leonina); 2 — тюлень-крабоед (Lobodon carcinophagus); 3 — морской леопард (Hydrurga leptonyx); 4 — южные морские львы (Otaria flavescens).

Антарктическая область

Область холодных южных вод, или Антарктическая, включает воды океанов, омывающих Антарктиду и расположенные вблизи острова и архипелаги (Кергелена, Южную Георгию и др.). Граница плавающих льдов проходит примерно между 60-50° ю. ш., лишь местами несколько заходя к северу за 50° и спускаясь немного к югу от 60°. Здешние природные условия напоминают арктические, но отличаются еще большей суровостью. Животный мир характеризуется отсутствием ряда широко распространенных групп и общей бедностью в видовом отношении, хотя количественно он может быть довольно богатым (к примеру, весьма многочисленны пингвины).

В прибрежных водах Антарктики держатся настоящие тюлени (Phocidae) — уже упомянутые для предыдущей области морской леопард (Hydrurga leptonyx), тюлень-крабоед (Lobodon carcinophagus) и южный морской слон (Mirounga leonina), а также тюлени Уэдделла (Leptonychotes weddellii) и Росса (Ommatophoca rossii). Ушастые тюлени (Otariidae) для антарктических вод не характерны, а моржи (Odobenidae) в Южном полушарии совершенно отсутствуют.

Ластоногие Антарктической области (по Бинни, 1977):

1 — тюлень Росса (Ommatophoca rossii); 2 — тюлень Уэдделла (Leptonychotes weddellii).

Китообразные в Антибореальном регионе представлены как местными, так и широко распространенными видами. Так, чилийский дельфин (Cephalorhynchus eutropia) живет только у южного побережья Чили. Крестовидный дельфин (Lagenorhynchus cruciger) и очковая морская свинья (Phocoena dioptrica) встречается кругополярно в прохладных водах антибореальной и северной части антарктической области, а южный плавун (Berardius arnuxii) и плосколобый бутылконос (Hyperoodon planifrons) помимо этого заходят и в умеренные воды. Обыкновенная гринда (Globicephala melas) населяет Антибореальный регион, а также Атлантику между Европой и Северной Америкой. Серый дельфин (Grampus griseus) обитает в открытых и прибрежных водах почти по всему миру за исключением западного побережья Африки, северо-востока Южной Америки и полярных морей. Южного малого полосатика (Balaenoptera bonaerensis) можно встретить почти повсюду в южном полушарии. Еще шире распространены косатка (Orcinus orca) и клюворыл Кювье (Ziphius cavirostris).

Количественно планктон представлен в регионе необыкновенно обильно, обильнее даже, чем на севере. Этим обусловливается необычайное богатство здешних вод усатыми китами. Китобойный промысел, сильно подорванный на севере, затем многие десятилетия велся главным образом именно здесь. Из эндемичных китов укажем южного гладкого (Eubalaena australis) и карликового (Caperea marginata). Последний достигает всего 4-6 м в длину; ранее его относили к гладким китам (Balaenidae), а теперь выделяют в собственное семейство карликовых китов (Neobalaeninae). Оба вида имеют кругоантарктический ареал, достигающий на севере южных оконечностей Африки, Австралии и Южной Америки. Также весьма типичны горбатый кит (Megaptera novaeangliae), синий кит (Balaenoptera musculus), сейвал (Balaenoptera borealis), финвал (Balaenoptera physalus) и кашалот (Physeter macrocephalus), которые встречаются и в Арктике. Представители северных и южных популяций упомянутых видов могут несколько отличаться, что является следствием более или менее выраженной генетической изоляции.

Источник