О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОКЕАНА

Прежде чем перейти к характеристике тропического пояса, необходимо определить место его вод в Мировом океане и дать общее представление о природной, или физико-географической, зональности (поясности) океана. Это в значительной мере поможет выявлению специфических отличий тропических вод от вод других широт.

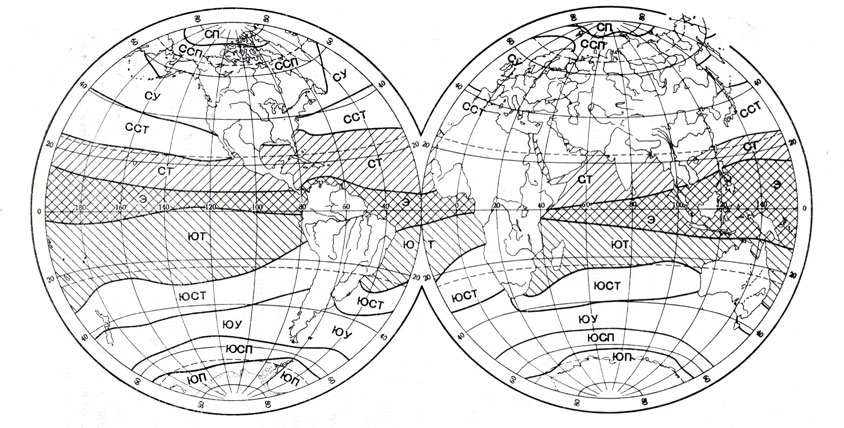

Известно, что на суше в меридиональном направлении сменяются природные пояса: полярный, субполярный, умеренный, субтропический, тропический, экваториальный и т. д. То же наблюдается при движении по океану. В низких широтах Тихого океана основные зоны были изучены и описаны советским ученым В. Г. Богоровым. В Мировом океане обычно выделяются следующие зоны или, правильнее, пояса. В северном полушарии — северный полярный (или арктический), субполярный (субарктический), умеренный, субтропический и тропический. Близ экватора находится экваториальный. В южном полушарии прослеживаются аналогичные пояса, но в обратном порядке (рис. 1): южный тропический, субтропический, умеренный, субполярный (субантарктический) и полярный (антарктический). Пояса северный тропический, экваториальный и южный тропический вместе составляют тропический пояс Мирового океана, который и рассматривается в этой работе.

Рис. 1. Физико-географические пояса океана: CП — северный полярный; ССП — северный субполярный; СУ — северный умеренный; ССТ — северный субтропический; СТ — северный тропический; Э — экваториальный; ЮТ — южный тропический; ЮСТ — южный субтропический; ЮУ — южный умеренный; ЮСП — южный субполярный; ЮП — южный полярный.

Таким образом, океан по природным условиям симметричен относительно плоскости термического экватора и каждому поясу северного полушария соответствует пояс в южном. Рассмотрим кратко основные особенности природы различных поясов начиная с полярных.

Полярные пояса, т. е. арктический и антарктический, представляют собой области холодных вод, практически круглый год покрытых льдами. Здесь постоянный холод, отсутствие солнечного света зимой. В северном полушарии этот пояс совпадает с Центральным полярным бассейном, охватывающим среднюю часть Северного Ледовитого океана. За осень и зиму образуется мощный ледовый покров. Летом несколько месяцев солнце не заходит за горизонт, часть льда тает, но большая часть акватории остается покрытой льдом. Сюда в виде глубинного потока проникают теплые воды системы Гольфстрима, несколько смягчая суровый климат.

Условия для развития жизни малоблагоприятны. Но летом, за 1-2 месяца развивается фито- и зоопланктон. Здесь обитают рыбы, морские звери, птицы.

На суше в этих широтах находятся зоны ледяной пустыни и высокоарктической тундры (например, Гренландия).

В южном полушарии Северному Ледовитому океану по широтам соответствуют Антарктический континент с его мощным безжизненным ледяным покровом и прилегающие воды с морскими и шельфовыми льдами. Воды населяют различные животные — планктон, ракообразные, рыбы, ластоногие; здесь же находят пищу птицы (пингвины и др.). Таким образом, в крайних полярных условиях океан несравненно более благоприятен для развития жизни, нежели покрытая льдом суша.

Субполярные пояса (субарктический и субантарктический) — это преимущественно области ледовой кромки. Они покрыты льдом зимой и свободны от него летом. В результате охлаждения и осолонения вод (при льдообразовании) развивается вертикальная циркуляция. Каждый год вода хорошо промешивается до больших глубин и обогащается кислородом и питательными солями, Летом в сравнительно теплой (0 + 5°) воде при обилии солнечного света, кислорода и питательных солей развивается масса планктона. Ведется интенсивный промысел рыбы и морских зверей. На суше в этих широтах находится тундра.

В южном полушарии соответствующий пояс расположен между 52-58 и 66° ю. ш. В течение короткого субантарктического лета здесь развивается масса планктона. В зоопланктоне особенно важен крупный рачок Euphausia superba, или криль, длиной до 6 см. Им питаются различные рыбы, птицы, ластоногие, киты. В последние годы Советский Союз начал промысел криля для получения из него пищевых продуктов.

В высоких широтах обоих полушарий формируются холодные воды, которые погружаются и распространяются в сторону экватора. Они подстилают теплые тропические и экваториальные воды, формируя холодные промежуточные и глубинные слои. Холодные воды обнаруживаются всюду в низких широтах на глубине нескольких сотен метров. Во многих районах они близко подходят к поверхности и влияют на океанографические условия поверхностных слоев, а местами даже выходят на поверхность.

Умеренные пояса. Воды умеренных широт в обоих полушариях испытывают очень существенные годовые (сезонные) и межгодовые (многолетние) изменения температуры. Летом верхние слои воды прогреваются до 15° и больше. Между теплой, поверхностной и более холодной подповерхностной водой образуется более или менее резкий слой скачка температуры. Зимнее охлаждение поверхностных вод создает вертикальную циркуляцию, конвективную по своей природе. Вода перемешивается до значительной глубины, слой скачка исчезает. В результате поверхностные слои обогащаются питательными солями, а кислород проникает в глубину. В итоге в пределах умеренных широт и на границе умеренных и субполярных вод создаются благоприятные условия для развития планктона и образования скоплений рыб. Воды этого пояса относятся к числу богатых рыбой (сельдь, лососевые, анчоус, треска, камбала и т. д.).

В умеренных широтах преобладают западные ветры и развивается интенсивная атмосферная циклоническая деятельность. Поэтому здесь часты штормы, особенно в зимнюю половину года. Западные ветры вызывают поток поверхностных вод на восток. Это Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское течения в северном полушарии и Антарктическое циркумполярное — в южном. На суше в умеренном поясе распространены леса и степи.

Между умеренными и тропическими находятся субтропические пояса северного и южного полушарий — с высоким атмосферным давлением, малым количеством осадков, слабыми переменными ветрами, высокой температурой воздуха. Здесь слабая горизонтальная циркуляция вод, относительно высокая температура поверхностных слоев, самая высокая для открытого океана соленость. Теплые, сравнительно легкие воды устойчиво занимают верхний слой. Перемешивание вод слабое, воды малоплодородны. На единицу объема воды здесь очень мало планктонных организмов и рыб. Поэтому вода прозрачна.

В пределах северного субтропического пояса находится Саргассово море — гигантский круговорот вод (по часовой стрелке) с преобладанием погружения их в средней части, образованный кольцом течений. В центре скапливаются плавающие саргассовые водоросли.

На суше на этих широтах распространены субтропические ландшафты и северные части тропических пустынь.

Ближе к экватору располагается тропический пояс в широком смысле, который ниже будет рассмотрен подробнее.

Источник

Тропический океан

Изучение тропической зоны Мирового океана имеет существенное научное и прикладное значение. Здесь можно наблюдать такие явления и процессы, которых не бывает в высоких широтах. В книге рассматривается природа пока еще малоисследованной тропической зоны Мирового океана, анализируются ее специфические особенности, говорится о том большом вкладе, который внесли в изучение тропического океана советские ученые.

Даниил Васильевич Богданов — Тропический океан 1

О ФИЗИКО‑ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОКЕАНА 2

ПОГОДА, КЛИМАТ 2

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОТОКИ 4

ВЕЧНО ТЕПЛЫЕ ВОДЫ 6

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ 8

ЖИЗНЬ В ТРОПИЧЕСКИХ ВОДАХ 9

ДНО, БЕРЕГА, ОСТРОВА 12

ТИХООКЕАНСКИЕ ТРОПИКИ 13

АТЛАНТИЧЕСКИЕ ТРОПИКИ 15

«ОКЕАН МУССОНОВ» 16

Даниил Васильевич Богданов

Тропический океан

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия «Настоящее и будущее Земли и человечества»

Изучение тропической зоны Мирового океана имеет существенное научное и прикладное значение. Здесь можно наблюдать такие явления и процессы, которых не бывает в высоких широтах.

В книге рассматривается природа пока еще малоисследованной тропической зоны Мирового океана, анализируются ее специфические особенности, говорится о том большом вкладе, который внесли в изучение тропического океана советские ученые.

Ответственный редактор доктор географических наук А. А. АКСЕНОВ

ВВЕДЕНИЕ

В книге рассматривается природа тропического пояса Мирового океана. Если за границы пояса принять тропики Рака и Козерога, то он протягивается с севера на юг приблизительно па 47°, или 2820 морских миль (5220 км). Пояс охватывает широкой полосой весь земной шар, прерываясь лишь материками. Площадь океана в его пределах составляет 153 млн. км 2. Это больше площади всех материков (включая Антарктиду) и островов, вместе взятых. Обычно на географических картах Мировой океан изображается в проекции Меркатора. Эта проекция не равновеликая, размеры всех объектов в низких широтах сильно уменьшены. Правильное соотношение площадей сохраняется лишь на глобусе и на картах равновеликих проекций.

Воды тропического пояса разделены материками на три части, входящие в Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Сюда полностью или частично входят моря: Индонезии, Карибское и Мексиканский залив, Красное. Расчлененность акватории при большой протяженности береговой линии и сложности географии прилегающей суши обусловливает разнообразие природы тропического пояса. Органический мир тропиков самый древний. Здесь на протяжении многих геологических периодов не было существенных изменений климатических условий. Природа развивалась в течение десятков миллионов лет без перерывов и катастроф.

В тропическом поясе океана наблюдается множество природных «ландшафтов». Здесь — бескрайние пространства теплых синих вод и открытые берега, где гигантские валы океанской зыби накатываются на песчаные пляжи под зелеными кронами пальм; густые непроходимые заросли мангров, где исчезает граница моря и земной тверди; порожденные морем острова — атоллы и коралловые рифы с их удивительной, неповторимой жизнью; прохладные, зеленые, изобилующие рыбой воды у пустынных берегов Перу; удушливо жаркое, необычайно соленое Красное море — все это части великого тропического пояса Мирового океана.

Природа тропиков дает колоссальный материал для исследований. В тропическом поясе океана отмечаются такие явления, которые невозможно наблюдать в водах высоких широт, — пассатная циркуляция, развитие и прохождение тропических ураганов, экваториальные поверхностные и подповерхностные противотечения, муссоны и вызываемая ими сезонная перестройка течений в океане, массовое органогенное осадконакопление, коралловые рифы и атоллы, исключительное разнообразие органического мира. Изучение этих процессов имеет большое значение для познания не только тропической зоны, но и всего Мирового океана, а также для решения многих вопросов географии, геохимии, геологии и биологии Земли.

Природа тропического пояса океана и его ресурсы исследованы еще очень слабо. Хуже, чем северная, известна тропическая фауна и флора. Основные пособия и монографии по океанологии основаны в значительной мере на материалах умеренных и высоких широт. Природа тропической суши прекрасно описана еще в прошлом веке в классических трудах А. Гумбольдта, А. Уоллеса и др. Широкий размах разносторонних исследований тропиче ских вод в последнее время позволяет надеяться, что в ближайшие годы возможна разработка основ и тропической океанологии.

Интерес к этой проблеме возрос еще и потому, что, по данным Организации Объединенных Наций, половина человечества испытывает недостаток в пищевых белках животного происхождения (в основном в странах тропического пояса). Не хватает мяса, рыбы, молока. В то же время океан может дать значительные количества высококачественных белков, содержащихся в рыбе, моллюсках, ракообразных и др. Значительная часть биологических ресурсов тропического пояса явно недоиспользуется. Одна из причин этого — относительно слабое знание тропических вод и их ресурсов.

Границы тропического пояса было бы правильнее не вести по тропикам Рака и Козерога, а взять в качестве таковых изотермы +20 °C па поверхности воды для самого холодного месяца (в северном полушарии — февраль, в южном — август). Дело в том, что эти изотермы — естественный рубеж распространения многих теплолюбивых организмов, в том числе рифообразующпх коралловых полипов. В тропическом поясе совершенно особый состав фауны, иные экологические условия, нежели за его пределами. Здесь по–иному идет осадконакопление и развиваются береговые процессы, особое геологическое строение дна в мелководных районах.

Тропический пояс океана оказывает большое влияние на природу умеренных и высоких широт обоих полушарий Земли. Оно осуществляется двумя путями — океанскими течениями и атмосферной циркуляцией. В тропических водах аккумулируются огромные запасы тепла. Океанские течения, идущие из низких широт в более высокие (система Гольфстрима в Атлантическом океане и Куросио в Тихом, аналогичные течения в южном полушарии), переносят огромные количества тепла. Те районы океана, куда проникают их воды, оказываются значительно теплее, чем обычно воды на этих широтах. Известно, что, несмотря на высокие широты, порты Норвегии, а также Мурманский не замерзают, в то время как расположенный значительно южнее порт Одесса часто покрывается льдом. Климатическое влияние вод Гольфстрима, получивших тепло в низких широтах, распространяется на обширную площадь Западной, Северной и Восточной Европы.

Вынос тропического воздуха в высокие широты в разные годы имеет различную интенсивность, в зависимости от степени развития меридиональной циркуляции в атмосфере. Он определяет интенсивность поступления в умеренные широты полярного и арктического воздуха. С большим основанием можно говорить, что настоящая теплая «кухня погоды» всей планеты — это тропический океан, так как он главный аккумулятор солнечного тепла на Земле.

В последние два десятилетия существенно увеличился интерес к изучению тропических вод и их ресурсов. Усилилось международное сотрудничество в изучении океана. В 60‑х годах экспедиции работали в Индийском, в экваториальной части Атлантического и в Тихом океанах. В них приняли участие суда США, Великобритании, Франции, ФРГ, Японии, Австралии и других стран. Большой вклад в исследование тропических вод внесли советские экспедиции на судах «Витязь», «Михаил Ломоносов», «Академик Курчатов», «Академик Ковалевский». Изучены многие особенпости циркуляции вод в низких широтах, в частности в Атлантическом океане открыты подповерхностпое экваториальное противотечение Ломоносова, поверхностное Антильско — Гвианское противотечение, циклонические круговороты вод; выявлены районы высокой биологической продуктивности. Советскими учеными разработана теория экваториальных поверхностных п подповерхностных противотечений.

Особо следует сказать о советских рыбохозяйственных экспедициях. Они начались в 1957–1958 гг. с рейсов к берегам Западной Африки, а затем охватили многие районы Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Наши научные исследования в тропических водах проводятся в основном в трех направлениях: 1) всестороннее изучение природы тропических вод в плане общего изучения океана; 2) освоение новых районов и объектов рыболовства; 3) помощь развивающимся странам в изучении и освоении их морских биологических ресурсов.

Источник