- Как бы выглядел Марс с океанами и другие карты, которые изменят взгляды на мир

- Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом

- Какими были океаны на Марсе?

- Вид марса если бы были с океанами

- Океан на Марсе: миф или реальность?

- Об авторе

- История исследований Марса межпланетными экспедициями

- Северный океан Марса: гипотеза

- Морфологические свидетельства северного океана

- Только ли Утопия?

- Так был ли северный океан?

Как бы выглядел Марс с океанами и другие карты, которые изменят взгляды на мир

Вряд ли многие любили географию в школе и пытались запомнить границы стран, ведь для школьных умов зачастую картография ― не особо увлекательная наука. Тем более, когда в мыслях мечтаешь об обеде, о веселье на перемене или о том, чем будешь заниматься после школы. Но мы попытаемся вернуть ваш интерес к картам и решили отыскать самые увлекательные из них, которые помогут вывести географию и картографию в частности на совершенно иной уровень, а нашему миру подарят новые перспективы.

Карта, которая отображает GPS-датчики нескольких волков из разных стай.

Эта схема наглядно демонстрирует, как разные стаи пытаются держаться друг от друг подальше. Слежка за волками велась в одном из нацпарков США.

А это карта Литвы: так местное правительство решило увеличить интерес к внутреннему туризму.

Определенные магниты можно купить только в определенных городах. И только после того, как объедешь страну, можно собрать такую карту.

Тут отображено путешествие орла: у птицы оно заняло 20 лет.

Где именно орел побывал, вы можете почитать тут.

Самая маленькая страна и самое большое здание в мире.

Красным обозначен Ватикан в сравнении с одним из самых больших зданий в мире в нидерландском Алсмеере, где проходит крупнейший цветочный аукцион в мире от компании FloraHolland.

Перед вами карта, которую должны сохранить себе все гурманы, ведь тут собраны все сыры Европы.

Представляете, половина населения Канады живет южнее от красной линии.

В каждой секции этой карты живет 10% населения нашей планеты.

Страны, о которых есть упоминания в Библии.

Так выглядит самое длинное путешествие на поезде, возможное сегодня: из Порту в Хошимин ехать 13 дней.

На карте отмечены территории, где встречаются пингвины в дикой природе.

Если вы думали, что Австралия маленькая, то посмотрите на нее в сравнении с США.

Супермагистраль, которую предложили в РЖД в 2015 году: она бы связала Лондон и Нью-Йорк.

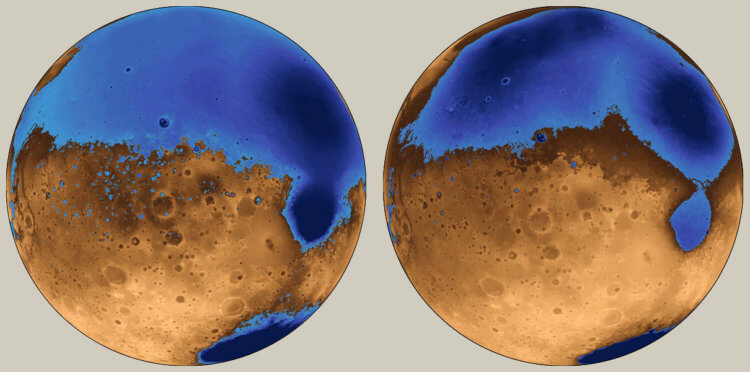

Так бы выглядел Марс, если бы он, как и Земля, был покрыт водой на 71%.

Как изменилось количество людей, говорящих на ирландском языке, за последние два столетия.

Выбросы монооксида углерода, очень токсичного газа, у которого нет цвета и запаха.

Пассажирская железнодорожная сеть в разных частях света в 2020 году.

Так выглядят знаки пешеходного перехода в разных странах Европы.

Карта, которая показывает лишь границы стран.

Эти две части Африки имеют примерно одинаковое количество жителей.

Сеть дорог Финляндии и России.

Как выглядела Сирия из космоса до гражданской войны и после нее.

Посмотрите на старинные карты планеты, созданные путешественниками столетия назад: они обозначали, где живут чудовища и как выглядят другие континенты.

Источник

Марсианские океаны могли пахнуть сероводородом

Несмотря на то, что к настоящему времени ученые смогли обнаружить более 4000 экзопланет, Земля все еще остается единственным известным местом, где существует жизнь во Вселенной. Жизнь на Земле присутствует в различных формах: от вездесущих микроорганизмов до высших животных и людей, способных даже оказывать влияние на климат планеты. Как бы то ни было, Солнечная система предлагает множество потенциальных вариантов того, где могла бы образоваться биологическая жизнь. Как сообщает портал phys.org, одним из таких мест стал наш сосед Марс, в далеком прошлом владевший обширными и насыщенными минералами океанами и морями.

Поверхность Марса с борта ровера “Curiosity”

Какими были океаны на Марсе?

Красная планета Марс — ближайшая к Земле планета после Венеры. Из-за того, что под плотной атмосферой “утренней звезды” скрывается прототип библейского ада, Марс был и остается наиболее подходящим местом для создания первой внеземной колонии человечества. Так, планета расположена относительно близко к Земле, детали ее поверхности можно легко пронаблюдать даже в небольшой телескоп из-за отсутствия у Марса плотной атмосферы, а температура и давление поверхности красной планеты позволяют судить о наличии на ней жидкой воды, столь важной для существования человека. Исследования высохших дельт рек и древних озер показывают, что на Марсе однажды действительно текла вода, а в океанах планеты могла существовать жизнь. Для того, чтобы найти ответ на вопрос, возможна ли жизнь за пределами Земли, ученые решили проанализировать виды химии древней марсианской воды, которая могла быть богатой на соли и минералы, аналогичные тем, что встречаются на голубой планете.

Древние океаны Марса

Как известно, один из глинистых минералов, смектит, может улавливать ионы в воде при помощи ионного обмена. Так, даже после потери воды, смектит сохраняет ионные составы внутри своих внутренних прослоек. Известно, что соленость, уровень кислотности и наличие в воде определенных газов являются фундаментальными свойствами природных вод. Недавние дистанционные измерения на Марсе показывают, что его древняя окружающая среда может дать ключ к пониманию ранней обитаемости красной планеты. В частности, анализ свойств воды в отложениях кратера Гейл предполагает, что они могли образоваться в присутствии большого количества жидкой воды со схожей с земной жидкостью характеристиками.

Быть может, у читателей Hi-News есть свои теории по этому поводу? Поделитесь ими с единомышленниками в нашем официальном чате в Telegram.

В силу того, что в один ключевой в истории планеты момент вся жидкость на Марсе начала испаряться, поднявшийся уровень минералов в океанах планеты обеспечил местной жидкости стойкий запах сероводорода и горьковатый привкус воды. Подобные характеристики несколько ограничивают разнообразие жизненных форм, потенциально населявших древние марсианские озера, однако не уничтожают их полностью. Как известно, на Земле существует огромное разнообразие миллиардов форм жизни, поэтому теория о том, что на Марсе могла возникнуть инопланетная жизнь, вполне представляется убедительной. Однако здесь возникает загадка: почему же мы все еще так и не нашли какие-либо весомые свидетельства древней обитаемости красной планеты?

Источник

Вид марса если бы были с океанами

О том, что на Марсе когда-то была вода, находили подтверждения уже давно. Фотографии космических аппаратов и марсоходов, работающих на Марсе, показывают, что потоки жидкой воды изрезали марсианскую поверхность вдоль и поперек. Более того, в Северном полушарии планеты когда-то был целый гигантский океан жидкой воды.

Если бы сегодня на Марсе была вода…

Если бы сегодня на Марсе была жидкая вода, как в прошлом, он бы мог выглядеть так:

Эти изображения были созданы инженером из США Кевином Джиллом, который представил Красную планету, заполненной водой.

И все-таки вода на Марсе имеется, только вот в основном в виде льда, который сосредоточен у полюсов. Впрочем, ледяные шапки у полюсов содержат не только водный лед, но и твердый углекислый газ. Ученые пока не могут найти доказательства того, что жидкая вода имеется где-то под поверхностью, однако это вполне вероятно.

После исследований озера Восток на Земле, стало ясно, что подледная вода может оставаться в жидком состоянии целые эпохи. Если на Марсе имелась жидкая вода до появления полярных шапок, то есть все шансы, что она имеется там и сегодня.

В 2011 году космическое агентство НАСА сообщило, что на Марсе замечены признаки ручейков воды, которые появляются сезонно, а затем пересыхают.

Куда пропала вода с Марса?

Голубая область — предполагаемый марсианский океан. Желтые, красные и зеленые области – долины, образованные водными потоками, текущими с юга к океану на севере

По одной из версий, вода с Марса пропала по вине солнечного ветра. Этот ветер представляет собой поток заряженных частиц, который добирается до всех объектов нашей Солнечной системы. Солнечный ветер мог разрушить атмосферу Марса, из-за чего пропала вода.

Исследования показали, что солнечный ветер очень глубоко способен проникать в атмосферу Красной планеты и уносить с собой в космос около 1 килограмма материала каждую секунду! Видимо, через долгие миллионы лет практически вся вода таким образом просто улетучилась.

Это изображение, похожее на отпечаток пальца, было снято в районе долин Маринер. Предполагается, что эту форму ландшафт принял благодаря испарившейся когда-то воде

Сегодня на Марсе просто не могут существовать открытые водоемы и свободно текущие реки из-за специфических условий окружающей среды. Воздух Марса практически на 95 процентов состоит из углекислого газа, а давление этого воздуха совсем незначительное по сравнению с земным (0,006 земной атмосферы). При таком раскладе водоем моментально бы замерз, а солнечное излучение выпарило бы всю воду.

Компьютерная симуляция снимка марсианской реки, сделанная на основе данных, полученных аппаратом «Марс-экспресс»

Основной канал — часть Реулл Вэллис с притоком (справа), который огибает возвышенность Прометей-Терра

Это же изображение в цвете, показывающее высоту местности

Возвышенность Прометей-Терра с ближайшим кратером, внутри которого заметны следы от уровней воды или льда

Следы водостока на стенках кратера Гале

Источник

Океан на Марсе: миф или реальность?

Об авторе

Михаил Арсеньевич Иванов — кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. Область научных интересов — геология, планетная геология, космохимия.

Три исследователя внесли наиболее заметный вклад в ранние телескопические наблюдения Марса.

Астроном Дж. Скиапарелли (1835–1910) в 1877 г. составил первую карту пространственного распределения альбедных деталей поверхности Марса. Среди них отмечались загадочные, темные и протяженные образования. Телескопические наблюдения Марса в этот ранний период исследований имели низкое пространственное разрешение и позволяли различать на поверхности планеты детали поперечником не менее сотен километров. Открытие Скиапарелли почти совпало по времени с завершением строительства Суэцкого канала в 1869 г. Возможно, такое совпадение повлияло на интерпретацию деталей поверхности, и ученый выдвинул гипотезу искусственного происхождения темных деталей, назвав их каналами, которые прорыли, естественно, марсиане.

Эту гипотезу подхватил и довел до абсурда американский предприниматель и астроном-любитель П. Лоуэлл (1855–1916). На заре XX в. (1906 и 1908 гг.) он опубликовал две книги, в которых привел новую, полностью спекулятивную, карту геометрически правильной сети каналов и однозначно утверждал, что каналы Марса имеют искусственное происхождение и созданы высокоразвитой марсианской цивилизацией. Идея обитаемости Марса, и не просто обитаемости, а именно существования на нем технологической цивилизации, была настолько популярна, что в начале 20-го столетия мало кто сомневался в скором установлении контакта с ней. Мрачной иллюстрацией этих ожиданий послужил знаменитый роман Г. Уэллса «Война миров».

Серьезные ученые, однако, продолжали непредвзятое исследование планеты, и один из них — Э. Антониади (1870–1944) — опубликовал в 1909 г. еще одну карту Марса, на которой, естественно, не было каналов — главного доказательства существования разумной жизни. Наблюдения Антониади и других исследователей разрушили гипотезу о марсианской цивилизации. Тем не менее возможность обитаемости Красной планеты остается реальностью, так как Марс — единственная из планет земной группы (за исключением, разумеется, Земли), где условия, хотя и суровые, теоретически допускают существования жизни. Эта идея — основной стержень современных исследований Марса.

История исследований Марса межпланетными экспедициями

С началом космической эры и осуществлением дальних межпланетных экспедиций появилась возможность систематически изучать поверхность Марса с высоким пространственным разрешением. Одной из мотиваций первой экспедиции серии Mariner к этой планете в 60-х годах прошлого века стал поиск возможных следов вымершей цивилизации. А вдруг? Ведь разрешения телескопической съемки было явно недостаточно для обнаружения таких следов.

Изображения, переданные аппаратами миссии Mariner и покрывавшие далеко не всю поверхность, показали, что она в основном кратерирована и в какой-то степени напоминает лунную. Следов цивилизации на снимках не было, зато были формы рельефа, которые могли указывать на деятельность воды далеко за пределами полярных шапок как в настоящее время, так и в геологическом прошлом. Это стало открытием колоссальной научной важности, ибо вода — необходимое условие существования жизни, какой мы ее знаем на Земле.

В 1975 г. была реализована одна из наиболее удачных экспедиций к Марсу — Viking. В ее состав входили орбитальные и спускаемые аппараты. Первые покрыли съемкой высокого пространственного разрешения (номинальное разрешение — около 200 м/пкс, но были и снимки с разрешением несколько метров) практически всю поверхность планеты. Переданные изображения показали наличие на поверхности форм рельефа, связанных с вулканической, тектонической и ветровой деятельностью, и полное отсутствие несомненных техногенных форм.

Один из важнейших результатов съемки — установление того, что водные и, возможно, ледниковые процессы очень широко распространены на поверхности планеты. Было подтверждено, что снимки миссии Mariner с водными формами рельефа показали не что-то экзотическое, а обычные образования марсианской поверхности. Кроме того, размеры структур водно-ледникового происхождения (до тысяч километров в длину) указывали на то, что вода на Марсе не просто есть, а ее много.

Спускаемые аппараты серии Viking передали панорамы поверхности Марса (на удивление похожие) в двух удаленных друг от друга точках, провели измерения химического состава грунта и выполнили комплекс метеорологических наблюдений. Одним из главных экспериментов на спускаемых аппаратах стал поиск следов жизни (хотя бы микроорганизмов) с помощью химико-биологических исследований. Положительных результатов эти эксперименты не дали.

Настоящий расцвет в исследованиях Марса наступил после 1996 г., когда группа ученых под руководством Д. Мак-Коя опубликовала статью о находке в одном из марсианских метеоритов (ALH 84001) образований, напоминающих бактерии. Это возродило идею обитаемости Марса, угасшую после получения данных экспедиции Viking. Мнения о природе объектов, найденных Мак-Коем и его коллегами, разделились. Кто-то считал их доказательством обитаемости Марса хотя бы в далеком прошлом (возраст метеорита оценивается в 4,5 млрд лет), кто-то считал их минеральными объектами абиогенного происхождения. Позднее в одном из лунных метеоритов обнаружили образования, похожие на те, что сделали уникальным марсианский метеорит. Как бы то ни было, объекты, найденные в ALH 84001, спровоцировали усиленный интерес к исследованиям Марса как с орбиты, так и на поверхности.

В июле 1997 г. на Красной планете заработал первый марсоход — Pathfinder, который провел серию определений химического состава грунта и передал на Землю панорамы поверхности Марса [1]. Результаты, полученные марсоходом, позволили предположить наличие андезитового вулканического материала, неизвестного ранее за пределами Земли.

В сентябре того же года на орбиту вышел аппарат Mars Global Surveyor с комплексом приборов на борту, которые провели очень точные замеры высоты поверхности и получили ее изображения в видимом (с разрешением в несколько метров) и инфракрасном диапазонах. Результаты экспедиции позволили составить точную глобальную карту рельефа Марса и приступить к фотогеологическому анализу поверхности с высокой степенью детальности.

В октябре 2001 г. на орбите Марса появился спутник Odyssey с детекторами гамма- и нейтронного излучения, а также с системой получения изображений в тепловом и видимом диапазонах. Детектор нейтронов выдал результат фундаментальной важности: впервые было получено практически прямое доказательство наличия большого количества (до 50 вес.% в высоких широтах) воды на Марсе, о присутствии которой ранее можно было только догадываться, опираясь на интерпретацию особых форм рельефа.

В декабре 2003 г. на орбиту вышел космический аппарат Mars Express, оборудованный камерой высокого разрешения, набором спектрометров и длинноволновым радаром. Камера позволила проводить детальный (с разрешением в несколько десятков метров) фотогеологический анализ в обширных регионах. С помощью спектрометров впервые было установлено наличие глин на поверхности Марса, что свидетельствовало о существовании там химического выветривания. Радарная система помогла увидеть в разрезе верхнюю часть коры Марса и, в частности, проследить подошву полярных шапок.

В январе 2004 г. началась эпопея двух марсоходов — Spirit и Opportunity. Первый опустился на дно кратера Гусев, где, по морфологическим данным, предполагалось наличие озерных отложений. Но они не были обнаружены. Opportunity начал свою работу в регионе, где не ожидалось найти отложения, связанные с водной деятельностью. Однако марсоход передал изображения и проанализировал мощные толщи осадочных пород водного происхождения.

С 25 мая по 2 ноября 2008 г. в северной полярной области Марса работал стационарный спускаемый аппарат Phoenix, основной задачей которого были детальное исследование свойств грунта и наблюдения за условиями на поверхности. Конечная цель этой экспедиции — оценка пригодности приполярных областей Марса для жизни микроорганизмов. Однозначный ответ на этот вопрос так и не получили. Главным же результатом миссии стало обнаружение льда воды у самой поверхности, что полностью согласуется с результатами нейтронного детектора на аппарате Mars Odyssey.

В марте 2006 г. на орбиту вышел аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), на борту которого была установлена камера, позволяющая видеть поверхность планеты с пространственным разрешением 25–30 см. Такое разрешение практически приближает фотогеологические наблюдения с орбиты к полевым. Кроме того, на аппарате стоят высокоточные спектрометры, которые дают возможность характеризовать минеральный состав поверхности в точной увязке с геологическими объектами. Данные экспедиции MRO показали широкое распространение на поверхности Марса минералов (например, филлосиликатов), образующихся при непосредственном участии воды.

Таким образом, наличие воды на Марсе — точно установленный научный факт. Современные условия на Марсе (среднегодовая температура примерно −50°С и атмосферное давление 6 мбар), однако, резко ограничивают возможность существования жидкой воды на его поверхности. Скорее всего, наблюдаемые формы рельефа и водные минералы образовались в другие эпохи. В какие? Как менялась деятельность воды с течением времени? Эти вопросы имеют фундаментальное научное значение, так как связаны с изменениями климата Марса и его потенциальной обитаемостью.

Среди разнообразных водно-ледниковых форм рельефа наиболее впечатляющие так называемые каналы истечения (рис. 1). Это каньоны глубиной несколько километров, шириной десятки и сотни, а длиной — тысячи километров. Для формирования таких структур необходимо количество воды, измеряемое миллионами кубических километров. Какова судьба воды, прорезавшей такие каналы? Где она накапливалась и накапливалась ли вообще или просачивалась в грунт и захоронялась в подповерхностных слоях?

Рис. 1. Мозаика снимков спектрометра THEMIS (Thermal Emission Imaging System), установленного на космическом аппарате Mars Odyssey. Тепловая съемка в дневное время марсианских суток. Слева — канал истечения (долина Касей), открывающийся в равнину Хриса (за нижним краем снимка). Стрелки показывают направление течения воды. Пунктирные линии отмечают край берегового уступа каньона. Справа — топографическая карта МОLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), наложенная на мозаику снимков THEMIS. Холодные тона — понижения рельефа, теплые — повышения, красные пятна в верхнем левом углу — вулканы Патера Альба и Олимп. Пунктиром отмечены примерные границы равнин Утопии и Ацидалии. Ацидалия расположена у равнины Хриса, куда открываются крупнейшие на Марсе каналы истечения. Зеленым показана формация Ваститас Бореалис [2]. Здесь и далее фото NASA (pds.jpl.nasa.gov)

Каналы истечения — крупные формы рельефа, и их на поверхности Марса немного. Самая большая система каналов расположена в северном полушарии и открывается в древний ударный бассейн — равнину Хриса, которая, в свою очередь, представляет собой «залив» обширной северной равнины (см. рис. 1). Следовательно, если из каналов истечения выносилось большое количество воды, то в конечном итоге она должна накапливаться (или не накапливаться?) в пределах северных равнин.

Северный океан Марса: гипотеза

Фотогеологический анализ снимков, переданных орбитальными аппаратами Viking, позволил установить двучленное строение поверхности Марса — ее морфологическую дихотомию. Поверхность планеты складывается из сильно кратерированного и высоко стоящего южного материка и слабо кратерированной северной равнины, которая располагалась на низких топографических уровнях. Во многих местах эти два главных типа местности Марса разделены пологим региональным уступом высотой в сотни метров — дихотомической границей. При детальном анализе снимков одного из ее участков американский геолог Т. Паркер и его коллеги [3, 4] заметили, что к уступу со стороны северных равнин примыкает местность с необычной лопастевидной границей (рис. 2). Лопасти достигали в ширину нескольких десятков километров, имели низкий фронтальный уступ и огибали локальные препятствия, как бы частично подтапливая их. Морфология границы убедительно свидетельствовала о том, что материал, ею оконтуренный, при отложении был жидким (или полужидким). Что это могло быть?

Рис. 2. Лопастевидная граница формации Ваститас Бореалис (верхняя и центральная часть изображений), которая интерпретируется как возможная береговая линия северного океана Марса. Слева — изображение, переданное космическим аппаратом Viking, справа — та же структура, но на снимке спектрометра THEMIS (тепловая съемка в дневное время марсианских суток)

Отчетливая лопастевидная граница прослеживалась на сотни километров и везде ограничивала морфологически однородную поверхность обширного вещественного комплекса (формацию Ваститас Бореалис), занимающего основную часть северных равнин (см. рис. 1). Паркер с соавторами выдвинули смелую гипотезу: граница формации Ваститас представляет собой береговую линию, а сама формация — донные отложения океана, когда-то заполнявшего северные низины Марса. Источником воды для такого океана считались крупнейшие каналы истечения вокруг равнины Хриса.

Планетологическое сообщество восприняло эту идею как очередную гипотезу, основанную почти исключительно на морфологических наблюдениях. Для предположения такого масштаба одной морфологии явно недостаточно. Дело, однако, осложнялось тем, что в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века просто не было другой информации, которая бы подкрепляла или опровергала предположение Паркера и его соавторов. Критически важным типом данных для такой проверки могла стать топография, но детальные топографические исследования поверхности Марса к тому времени еще не проводились.

Ситуация радикально изменилась после получения данных лазерного высотомера MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), установленного на борту космического аппарата Mars Global Surveyor. Это были первые высокоточные и тщательно выверенные (с учетом влияния гравитационного поля) измерения топографии Марса. После получения первых данных MOLA сразу же была проверена гипотеза Паркера. Если граница формации Ваститас действительно представляет собой береговую линию, то она должна располагаться вблизи одного топографического уровня, даже с учетом возможных длинноволновых изменений региональной топографии. В работах известного американского геолога Дж. Хэда с соавторами показано, что граница формации Ваститас, отмеченная Паркером, действительно лежит вблизи одного топографического уровня — примерно −3,7 км [5, 6].

Казалось бы, все в порядке, гипотеза Паркера получила важное подкрепление, и северный океан, вероятно, существовал в далеком прошлом планеты. Его возраст определяется по количеству ударных кратеров, накопившихся на поверхности формации Ваститас. Частотно-размерное распределение кратеров указывает на то, что ее возраст составляет 3,5 млрд лет. Работы Хэда с коллегами опирались на ограниченный массив данных: высотное положение границы формации Ваститас определялось всего лишь в тысяче точек, тогда как общая протяженность границы составляет примерно 20 тыс. км. Кроме того, высоты границы отклонялись от среднего уровня на 100–200 м, что, по мнению многих планетологов, слишком много для эквипотенциальной поверхности.

Гипотезу о существовании северного океана Марса было решено проверить еще раз с помощью данных топографии уже после завершения работы высотомера MOLA. В 2003 г. вышла статья, в которой анализировалась топографическая конфигурация границы формации Ваститас с помощью глобальной топографической карты Марса с разрешением 1/128° (такое разрешение составляет примерно 0,5 км на экваторе планеты). Результаты исследования не дали однозначного результата [7]. Высоты поверхности вдоль закартированной границы, хотя и тяготеют к средней высоте примерно −4 км, все же отклоняются от нее более чем на 500 м.

Подобные колебания высоты береговой линии предполагаемого океана могут иметь разное объяснение. Во-первых, формация Ваститас может не иметь никакого отношения к океану, а ее граница не есть береговая линия. Во-вторых, поздние эпейрогенические колебания могли изменить высотное положение границы формации, которая все-таки представляла собой береговую линию. В-третьих, положение границы, отмеченное на карте Паркера, не совсем точное, что вносит ошибки (возможно значительные) в определение ее топографической конфигурации.

Таким образом, топографическое исследование границы формации Ваститас без детального анализа ее местоположения не позволяет однозначно принять или отвергнуть существование северного океана на Марсе. Какие еще могут быть собраны факты, противоречащие или поддерживающие эту гипотезу? Удивительно, но фактов, прямо ей противоречащих, нет. Ее противники оперируют расплывчатыми аргументами типа «такого не может быть, потому что не может быть никогда». А вот факты, согласующиеся с гипотезой океана и поддерживающие ее, есть. Давайте их рассмотрим.

Морфологические свидетельства северного океана

Ударные кратеры. Одно из главных следствий гипотезы существования северного океана — предположение о насыщенности водой (вероятно, в форме льда) его донных отложений, которые, возможно, относятся к формации Ваститас Бореалис. Если это так, то ее материал должен откликаться на формирование ударных кратеров особым способом, отличным от образования кратеров в сухих породах. В частности, выбросы из кратеров, попадающих во влажную мишень, будут носить следы «флюидизации» (течения), более или менее проявленной в зависимости от количества воды в породах.

При фотогеологическом изучении равнины Утопии (реликта древнего крупного ударного бассейна диаметром около 2500 км) — наиболее выраженной топографической депрессии северных равнин — было установлено, что кратеры крупнее 1 км в диаметре имеют разную морфологию в зависимости от того, где они находятся [8].

Наиболее деградированные кратеры (кратеры-призраки) расположены исключительно в пределах формации Ваститас. Они утратили практически все атрибуты ударных структур, за исключением круговой формы. Вероятно, кратеры-призраки — относительно более древние ударные структуры, погребенные под толщей формации Ваститас, материал которой задрапировал и сгладил их изначальную форму.

Помимо кратеров-призраков в равнине Утопии видны многочисленные ударные кратеры, нарушающие поверхность формации Ваститас и, следовательно, образовавшиеся после ее становления. Такие кратеры характеризуются различной морфологией выбросов: одни из них многослойные, состоящие из лопастей с четким краевым валом, другие — лепешковидные, без лопастей (рис. 3). И та и другая форма представляют собой вариации флюидизированных выбросов и указывают на наличие воды в породах мишени. Вот только количество воды там было, по-видимому, не одинаковым.

Рис. 3. Морфологические типы кратерных выбросов в равнине Утопии. Слева — обвалованные выбросы, которые характеризуются перекрывающимися лопастями, в их краевых частях виден невысокий вал (показан белыми стрелками). Свидетельства постформационной деградации выбросов отсутствуют. Фрагмент изображения CTXB21-017919-2015. Центр изображения с координатами 23,4° с. ш., 101,3° в. д. Справа — лепешковидные выбросы, сильно деградированные после их становления. Они характеризуются пустотами в сплошном покрове и полностью отделенными от основного массива останцами (показаны красными стрелками). Полигональные троги (отмечены белыми стрелками) контролировали распространение выбросов, и следовательно, они древнее. Фрагмент изображения CTXB18-016521-2109, центр изображения с координатами 31,4° с. ш., 108,0° в. д.

Края лопастей обвалованных выбросов (см. рис. 3, слева) после образования не демонстрируют заметных изменений. Это указывает на то, что количества воды в породах мишени было достаточно для разжижения выброшенного при ударе материала, но не хватало для проявления отчетливых следов постформационной деградации выбросов.

Лепешковидные выбросы (см. рис. 3, справа) резко отличаются от обвалованных многочисленными нишами, пустотами, извилистыми заливами и выступами. В некоторых случаях видны останцы, полностью отделенные от основного массива. Такие особенности морфологии лепешковидных выбросов можно было бы приписать их подтоплению материалом формации Ваститас. Однако это не так. Поверхность формации разбита сетью более молодых грабенов, контролирующих распространение части лепешковидных выбросов. Значит, они заведомо моложе пород формации Ваститас и не могут ими подтопляться. Характерные же структуры выбросов — результат их значительной деградации.

Если в породах мишени, где формировались кратеры с лепешковидными выбросами, было больше воды (и других летучих соединений), то их усиленная деградация получает свое естественное объяснение: испарение и сублимация воды из переотложенного и частично разогретого материала должны приводить к обрушению поверхности в тех местах, откуда летучие ушли. Если последних было много, то картина обрушения становится различимой на фотоизображениях и выражается в характерной морфологии лепешковидных выбросов.

В равнине Утопии кратеры с обвалованными и лепешковидными выбросами не перемешаны в пространстве, а демонстрируют четкую зональность: по мере удаления от края формации Ваститас растет доля лепешковидных кратеров (рис. 4). Такая зависимость говорит о том, что суммарное количество воды в породах мишени возрастало во внутренних частях топографической депрессии равнины. Предположим, что основным источником воды здесь служили породы формации Ваститас, которые действительно были донными отложениями северного океана. Тогда по мере удаления от его края должна увеличиваться толщина формации и, соответственно, вклад ее пород в насыщение водой выброшенного материала ударных кратеров.

Рис. 4. Пространственное распределение ударных кратеров с обвалованными и лепешковидными выбросами в равнинах Утопии и Ацидалии. Видна отчетливая зависимость: количество лепешковидных выбросов нарастает по мере приближения к центру бассейна. Безразмерное расстояние представляет собой отношение расстояния от кратера до центра бассейна к диаметру бассейна

Грязевые потоки. Вблизи центральных частей равнины Утопии, там, где ее поверхность не перекрыта молодыми отложениями, наблюдаются многочисленные обширные (многие десятки километров в поперечнике), низкие (несколько десятков метров в высоту) и плосковершинные покровы с лопастными границами (рис. 5). Многие из них пространственно ассоциируют с системами узких трещин, изливаются из них и распространяются вниз по региональному склону. Иногда покровы радиально расходятся от невысоких куполов. Все эти признаки указывают на то, что потоки сложены маловязким материалом, излившимся из резервуаров под поверхностью формации Ваститас.

Рис. 5. Грязевой поток в равнине Утопии. Его верхняя часть представляет собой гладкое плато с фестончатыми краями и многочисленными провальными ямками (показаны белыми стрелками), которые местами сливаются друг с другом и разрушают поверхность плато. У края потоков из-под верхнего плато выступает сильно деградированная часть с лопастевидными границами (отмечена красной стрелкой). Иногда на краю потоков видны останцы, полностью отшнурованные от основного массива (обозначены желтыми стрелками). Фрагмент изображения CTXP02-001977-2123. Центр изображения с координатами 31,6° с. ш., 109,4° в. д.

Поверхность формации там, где развиты потоки, разбита системами широких полигональных трогов. В большинстве случаев существуют несомненные свидетельства того, что они моложе потоков.

Потоки, как правило, состоят из двух частей с резко различной морфологией (см. рис. 5). Более высокая часть представлена плато с гладкой поверхностью, которое ограничено извилистым, фестончатым уступом. Низкая часть состоит из многочисленных бугров и хаотично ориентированных гряд. Из-за этого ее поверхность становится неровной, а граница — чрезвычайно извилистой. В некоторых местах на продолжении краев нижних частей потоков видны скопления маленьких (несколько километров) бугров, которые полностью отделены от основного массива потока, но продлевают его тренд. Это — останцы потоков.

Типичные структуры верхнего плато — округлые или слегка удлиненные ямки, их цепочки и кластеры. У них нет вала, а размеры изменяются в узком интервале, что приводит к крутому наклону кривой их частотно-размерного распределения (примерно минус пять). Отсутствие вала и крутой наклон распределения резко отличают ямки от ударных кратеров. Вероятно, ямки представляют собой провальные структуры. На краях они часто сливаются и образуют глубокие заливы внутрь плато. В тех случаях, когда ямки разрастаются, они разрушают нижнюю часть потоков, оставляя после себя небольшие плосковершинные останцы (мезы) и короткие хаотично ориентированные гряды.

Итак, форма потоков и их связь с трещинами и куполами указывают на то, что они образовались в результате эффузивных вулканических излияний какого-то материала. Какого? На этот вопрос отвечают характерные морфологические признаки потоков.

Фестончатый, очень извилистый уступ, ограничивающий верхнее плато, свидетельствует о разрушении и отступании края потока с течением времени (рис. 6). Это может указывать на то, что материал потоков был непрочным. На месте верхнего плато часто видны изолированные мезы — останцы бывшего когда-то сплошным плато. Мезы также говорят о непрочности вещества потоков и о возможном присутствии в нем летучих соединений, удаление которых вызвало обрушение поверхности и формирование изолированных останцов. Многочисленные провальные ямки на верхнем плато тоже свидетельствуют о малой прочности материала потоков и его обрушении. Размеры ямок (несколько сотен метров), однако, исключают их формирование за счет провала кровли из-за выхода газовых пузырей, которые могли бы возникать при излияниях газонасыщенных лав. Поверхность нижней части потоков сильно деградирована и состоит из отдельных, нередко разрозненных фрагментов — мез и хаотичных гряд. Морфология потоков резко контрастирует с гладкой примыкающей поверхностью и похожа на ту, что присуща лепешковидным выбросам из кратеров.

Рис. 6. Генерализованная модель эволюции крупного водо-грязевого резервуара в равнине Утопии. Схема вне масштаба, пояснения в тексте. Снизу вверх: а — заполнение исходной низменности водой и осадками, интенсивная сублимация; б — сублимация и формирование остаточных отложений (формация Ваститас Бореалис), рост ледового слоя; в — выдавливание грязевой составляющей под весом ледового слоя, формирование изъеденных потоков, начало растрескивания поверхности; г — полное замерзание резервуара, его объемное расширение, формирование поздних полигонов на поверхности; д — отложение вулканического материала на поверхность Утопии

Характерные морфологические признаки потоков резко отличают их от «обычных», маловязких лав. Реконструкция возможной исходной формы потоков в равнине Утопии показывает, что существенная часть их объема (30–50%) была потеряна в результате постформационной деградации. Это позволяет интерпретировать их как грязевые потоки, которые при своем становлении содержали большое количество воды и льда. Такой вывод полностью согласуется с зональным распределением кратеров с обвалованными и лепешковидными выбросами. Потоки никогда не встречаются там, где преобладают обвалованные выбросы, и обильны в зоне распространения лепешковидных выбросов.

Каким может быть механизм формирования грязевых потоков? Очевидно, что в первую очередь требуется наличие источников разжиженного материала под поверхностью равнины Утопии. Эти источники, вероятно, представляют собой остатки более крупного водо-грязевого резервуара, существовавшего в топографической низменности равнины (см. рис. 6, а). Его эволюцию при современных климатических условиях на Марсе исследовали многие авторы, которые пришли к единому и вполне естественному выводу: такой резервуар должен очень быстро (в геологическом смысле) замерзнуть. Затем начинается его медленное промерзание и сублимация ледяного панциря. Сублимация льда должна оставлять на поверхности слой нелетучих силикатных компонентов, которые, постепенно накапливаясь, образуют тело формации Ваститас (см. рис. 6, б). По мере промерзания, из-за неизбежных внутренних неоднородностей, резервуар будет разделяться на изолированные камеры, заполненные жидкой грязево-рассольной смесью. Увеличение давления на камеры за счет продолжающегося промерзания и нагрузки со стороны перекрывающего силикатно-ледяного слоя может спровоцировать извержение грязевой смеси на поверхность и формирование грязевых потоков (см. рис. 6, в). После полного промерзания резервуара грязевой вулканизм прекращается, а увеличение объема замерзшего водо-грязевого тела приводит к растрескиванию его поверхности с образованием сети полигональных грабенов (см. рис. 6, г), широко распространенных в равнине Утопии.

Только ли Утопия?

Итак, необычная форма выбросов из кратеров и грязевые потоки свидетельствуют о возможном существовании в далеком прошлом (3,5–3,6 млрд лет назад) в бассейне равнины Утопии крупного водного или, скорее, водо-грязевого резервуара (см. рис. 7). Мог ли он быть частью более крупного северного океана, как предполагали Паркер и его коллеги? Если океан существовал, то образования, подобные тем, что наблюдаются в Утопии, должны присутствовать и в других крупных низменностях северных равнин Марса.

Рис. 7. Лепешковидные выбросы из ударных кратеров во внутренних частях равнин Утопии (слева) и Ацидалии. И в том и в другом случае выбросы характеризуются пустотами в сплошном покрове (1) и фрагментами, полностью отделенными от основного массива (2). Полигональные троги контролировали распространение выбросов (показаны красными стрелками). Левый снимок — фрагмент изображения CTX-B19-017207-2021, центр изображения с координатами 21,0° с. ш., 100,6° в. д. Правый — фрагмент изображения CTX-D01-027431-2101, центр изображения с координатами 30,7° с. ш., 334,7° в. д. Север вверху

Один из таких регионов — равнина Ацидалия. Эта большая низина расположена примерно в 7 тыс. км к западу от Утопии, сразу у окончания крупнейших каналов истечения в равнине Хриса. Вынесенный их них материал в первую очередь должен накапливаться в Ацидалии, где, таким образом, мог сформироваться крупный водо-грязевой резервуар. Если и в Ацидалии существуют формы, подобные обнаруженным в Утопии, то они могут свидетельствовать об общей геологической истории обоих регионов и тем самым поддержать гипотезу северного океана. Если же в Ацидалии таких образований нет, то это сильный аргумент против данной гипотезы.

Фотогеологический анализ поверхности Ацидалийской равнины показал [9], что в этом регионе представлены многочисленные ударные кратеры как с обвалованными, так и с лепешковидными выбросами (рис. 7). Кратеры, как и в равнине Утопии, распределены зонально, т.е. их количество увеличивается по мере удаления от края формации Ваститас (см. рис. 4, справа). Центральные области Ацидалии, кроме того, характеризуются сетью полигональных трогов и многочисленными потоками, которые по общей морфологии аналогичны отмеченным в равнине Утопии. В Ацидалии полигональные троги также пересекают поверхность потоков. Морфологические детали, различимые на снимках высокого разрешения, резко отличают их от потоков обычных «горячих» лав и позволяют уверенно интерпретировать ацидалийские потоки как проявления грязевого вулканизма (рис. 8).

Рис. 8. Грязевые потоки широко распространены во внутренних частях равнин Утопии (слева) и Ацидалии. Потоки в обоих регионах имеют идентичные морфологические характеристики: лопастевидные края (1), изъеденную нижнюю часть потока (2) и верхнее плато с фестончатым уступом и провальными ямками (3). На левом снимке приведен фрагмент изображения CTX-B18-016521-2109, центр изображения с координатами 32,1° с. ш., 108,0° в. д. На правом — фрагмент изображения CTX-D02-027919-2214, центр изображения с координатами 41,1° с. ш., 332,5° в. д. Север вверху

Так был ли северный океан?

В двух крупнейших удаленных друг от друга топографических депрессиях северных равнин Марса есть надежные морфологические свидетельства присутствия водо-грязевых резервуаров. Представляли ли они части единого северного океана, как считал Паркер с коллегами [3, 4, 10], или это были изолированные водо-грязевые тела, которые сформировались независимо друг от друга, как предполагали другие исследователи [11–13] ?

Важный критерий проверки данных гипотез — время формирования формации Ваститас. Например, если оценки ее возраста в равнинах Утопии и Ацидалии будут сильно отличаться друг от друга, то это практически отвергает гипотезу единого океана. Если возраста будут близки, то это согласуется с гипотезой существования океана, но и не исключает возможности независимого формирования водных резервуаров в равнинах Утопии и Ацидалии.

В практике планетологических исследований возраст поверхности почти всегда определяется по частотно-размерному распределению ударных кратеров. Этот универсальный способ датировок позволяет, однако, определять только модельные оценки возраста. Последние зависят от наших представлений об интенсивности потока метеороидов, пересекающих орбиту той или иной планеты, и от их частотно-размерного распределения.

Здесь нет возможности вдаваться в детали методики по применению кратерной статистики для определения возраста. Надо лишь сказать, что данные по частотно-размерному распределению ударных кратеров калиброваны для лунной поверхности по определениям абсолютного радиометрического возраста в образцах, привезенных с Луны. Для Марса форма кривой частотно-размерного распределения кратеров подобна лунной, что свидетельствует о похожем распределении ударников. Астрономические наблюдения за малыми телами вблизи орбиты Красной планеты и за ее пределами позволяют, кроме того, предполагать, что интенсивность потока метеороидов, пересекающих орбиту Марса, в полтора-два раза выше, чем на Луне. Таким образом, калиброванные данные по кратерной статистике нашего спутника могут экстраполироваться для оценки модельного абсолютного возраста марсианской поверхности.

Точность модели, предсказывающей абсолютный возраст поверхности формации Ваститас, имеет второстепенное значение. Более важны близость или расхождение этих оценок для разных регионов в пределах формации. Результаты измерений и подсчета кратеров в равнинах Утопии и Ацидалии показывают, что в первом случае возраст поверхности может быть оценен в 3,57±0,02 млрд лет, а во втором — в 3,61+0,05/−0,08 млрд лет. Ошибки определения возрастов полностью перекрываются, что не исключает одновременного формирования водных резервуаров в обоих регионах. Такой вывод полностью согласуется с гипотезой единого северного океана (рис. 9).

Рис. 9. Область впадения каналов истечения в северные равнины Марса. Холодные тона — понижения рельефа, теплые — повышения. Поперечник долины Хриса — примерно 800 км. Вид с запада на восток

Тем не менее, гипотеза осложняется двумя наблюдательными фактами. Во-первых, на водоразделе между низменностями равнин Утопии и Ацидалии отсутствуют морфологические и топографические признаки перетекания воды из одного бассейна в другой. Но следует отметить, что водораздел расположен в высоких (65–70°) северных широтах, где действующие на протяжении миллиардов лет перигляциальные процессы могли бы эффективно скрывать и разрушать связанные с перетеканием воды структуры. Во-вторых, высотное положение края формации Ваститас в равнинах Утопии и Ацидалии, хотя и близко, все же различается примерно на 300 м (граница в Утопии выше). Такая разница высот противоречит требованию единого гипсометрического уровня для береговой линии океана. Это требование, однако, кажется слишком строгим: ведь за более чем 3 млрд лет (которые прошли с момента становления формации Ваститас) эпейрогенические движения вполне могли изменить высотное положение изначально горизонтальной поверхности. Для исследования таких движений и оценки их возможной амплитуды требуется провести тщательный морфологический и топографический анализ всей различимой границы формации Ваститас.

Таким образом, потенциальные проблемы гипотезы северного океана можно сравнительно легко решить, не выходя за ее рамки. Альтернативное предположение о независимом формировании водо-грязевых резервуаров Ацидалии и Утопии сталкивается с более существенной трудностью, а именно с полным отсутствием морфологических и топографических признаков источника воды, когда-то заполнявшей равнину Утопии.

Детальный фотогеологический анализ поверхности северных равнин Марса выявил формы рельефа, указывающие на существование там в далеком прошлом водо-грязевого резервуара или резервуаров большой протяженности (тысячи километров). Эти образования — естественные в ряду форм рельефа и вещественных комплексов, имеющих водное происхождение. Итак, вода на Марсе была и есть, а масштабы проявлений ее геологической деятельности изменяются от пределов разрешения телевизионных камер марсоходов (сотен микрометров) до размеров возможного океана (тысяч километров).

При всей несомненности присутствия воды достоверных признаков жизни (хотя бы микроскопической) на Марсе пока не найдено. Это дает основание думать, что вода — необходимое, но все-таки недостаточное условие для возникновения и поддержания жизни. А может, мы просто не там ищем? Может быть, марсианская жизнь скрывается под поверхностью планеты, где теплее, где, возможно, существует вода в свободном состоянии и нет губительной для живых организмов солнечной радиации?

Литература

1. Первые шаги на Марсе // Природа. 1998. № 3. С. 46–72.

2. Tanaka K. L., Skinner J. A., Hare T. M. Geologic map of the northern plains of Mars. US Geological Survey Sci. 2005. Inv, Map. P. 2888.

3. Parker T. J., Saunders R. S., Schneeberger D. M. Transitional morphology in West Deuteronilus Mensae, Mars: Implication for modification of the Lowland / Upland boundary // Icarus. 1989. V. 82. P. 111–145.

4. Parker T. J., Gorsline D. S., Saunders R. S. et al. Coastal geomorphology of the Martian northern plains // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 11061–11078.

5. Head J. W., Kreslavsky M. A., Hiesinger H. et al. Oceans in the past history of Mars: Tests for their presence using Mars Orbiter Laser Altimeter (MOLA) data // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 4401–4404.

6. Head J. W., Hiesinger H., Ivanov M. A. et al. Possible ancient oceans on Mars: Evidence from Mars Orbiter Laser Altimeter data // Science. 1999. V. 286. P. 2134–2137.

7. Carr M. H., Head J. W. Oceans on Mars: An assessment of the observational evidence and possible fate // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. P. 5042. DOI: 10.1029/2002JE001963.

8. Ivanov M. A., Hiesinger H., Erkeling G., Reiss D. Mud volcanism and morphology of impact craters in Utopia Planitia // Icarus. 2014. V. 228. P. 21–140.

9. Ivanov M. A., Hiesinge H., Erkeling G., Reiss R. Evidence for large reservoirs of water / mud in Utopia and Acidalia Planitiae on Mars // Icarus. 2015. V. 248. P. 383–391.

10. Clifford S. M., Parker T. J. The evolution of the Martian hydrosphere: Implications for the fate of primordial ocean and the current state of the northern plains // Icarus. 2001. V. 154. P. 40–79.

11. Jöns H.-P. Late sedementation and late sediments in the northern lowlands on Mars // Lunar Planet. Sci. 1985. V. 16. P. 414–415.

12. Jöns H-P. Large fossil mud lakes or giant mud sheet floods in Syrtis Major (Isidis Planitia) and Mare Australe, Mars // Lunar Planet. Sci. 1987. V. 18. P. 470–471.

13. Tanaka K. L., Skinner J. A., Hare T. M. et al. Resurfacing history of the northern plains of Mars based on geologic mapping of Mars Global Surveyor data // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. P. 8043. DOI: 10.1029/2002JE001908.

Источник