Самые знаменитые картины с морским пейзажем

Морской пейзаж – особенный жанр живописи. Море — живое воплощение природы, источник вдохновения. Переменчивость состояния морской стихии создает сложность в изображении, но в то же время дает безграничную возможность для проявления фантазии и импровизации.

Ниже я подобрала несколько самых знаменитых картин с морским пейзажем в мировом искусстве.

И. Айвазовский. «Девятый вал». 1850 г.

Клод Моне. «Впечатление. Восход солнца». 1872 г. Эта картина, изображающая порт Гавр, дала начало импрессионизму.

Клод Лоррен. «Высадка царицы Савской». 1648.

Каспар Давид Фридрих. «Странник над морем тумана». 1818 г. Одна из знаковых картин эпохи романтизма.

Рембрандт. «Шторм на Галилейском море». 1633 г.

Клод Жозеф Верне. «Вход в палермский порт при лунном свете», 1769 г.

Хокусай. «Большая волна в Каганаве». 1823-31 гг.

Брейгель. «Падение Икара». 1558 г.

Аркадий Рылов. «В голубом просторе». 1918 г.

Клод Моне. «Скала Игла и Порт д’Аваль«. 1885 г.

Алексей Боголюбов. «Афонское сражение 19 июня 1807 года». 1853 г.

Уильям Тернер. «Последний рейс корабля «Отважный». 1739 г.

Валентин Серов. «Одиссей и Навсикая». 1910 г.

Уинслоу Хомер. «Лунный свет». 1875 г.

Николай Дубовской. «Притихло». 1890 г.

Архип Куинджи. «Берег моря со скалой». 1898-1908 гг.

Источник

Безудержная сила, бесконечность и неповторимость моря в картинах художников-маринистов

Обожаю Айвазовского. Наверное, потому что талантливый и единственный, кто в 19 веке так по-особенному писал море. Его потрясающие картины, где море дышит и колышет, где оно хочет выплеснуться за край рамы, вызывают у меня восторг, трепет и удивление — ну как вполне материальными красками можно нарисовать эту колышушуюся и живую стихию? Ну как нарисованная волна может быть прозрачной и светиться от солнца?

А недавно задалась мыслью — неужели только Айвазовский писал море? И отправилась искать других художников-маринистов. Открыла для себя много нового. Хочу представить результаты своих поисков.

Первой мариной принято считать картину Корнелиса Антониса с изображением португальского флота (ок. 1520, Лондон, Морской музей).

Первая «Буря» написана кем бы вы думали? — Питером Брейгелем Старшим. Она стала последней картиной Брейгеля — необычайно смелая работа для живописи того времени.

Художники-маринисты голландской школы живописи сделали марину отдельным жанром пейзажа. Лидером в изображении морских пейзажей стал Ян Порселлис и перед вами его картина «Море в пасмурный день».

Всю свою жизнь Ян Порселлис писал морские пейзажи. Он блестяще рисовал корабли, суда, знал их устройство и оснастку. Художника интересовали самые различные состояния моря — от спокойного до бури и урагана.

Крупнейшими маринистами 18-19 веков ситаются К.Ж. Берне (Франция), Кацусика Хокусай (Япония), У. Тёрнер (Англия), Х.В. Месдаг (Голландия).

Начну с Хокусая — он мне ближе. Эта гравюра давно стала визитной карточкой японского искусства и самого художника. В цикле «36 видов Фудзи» можно увидеть и спокойное и бурное море. Эти работы интересно рассматривать и размышлять — а почему только 36 видов?

«Большая волна в Канагаве»

Тридцать шесть видов показалось этому художнику маловато и он создает еще один цикл «100 видов Фудзи», где тоже изображает море. Вот одна из ста: «Фудзи. Морская волна».

Море Уильяма Тернера — одна из его первых картин, выполненная маслом, так как в начале своей карьеры художник предпочитал акварель. Чем-то напомнило ночные картины Архипа Куинджи.

В русской живописи марины появились в 19 веке. Море стало образом свободы. «Свободной стихией», неподвластной никому и ничему, называл море А. С. Пушкин. Выдающимися маринистами были И. К. Айвазовский и А. П. Боголюбов.

Марины художников этого периода меркнут перед гением Ивана Айвазовского. Обладая великолепной зрительной памятью, ярким воображением, твердой рукой он работал, изумляя современников легкостью исполнения. Скорость написания картин была поистине удивительной — за день он мог начать и закончить картину. Есть легенда, что им написано более 6000 картин.

Уильям Тернер, увидев картины Айвазовского, выставленные в Риме, был поражен и написал такие стихи

«Великий художник! Прости меня за ошибку мою,

когда я принял за действительность картину твою,

но настолько очаровательна работа твоя,

что восторг овладел мною и до сих пор не покидает меня.

Искусство твоё высоко и монументально и не оставляет никаких сомнений,

что тебя вдохновляет гений».

Русский художник Алексей Боголюбов является мастером батальной марины. Его море по большей части спокойное и нежное.

«Захват катером «Меркурий» шведского фрегата «Венус» 21 мая 1789 года»

Импрессионисты просто не могли пройти мимо моря. Позволю себе напомнить, что даже название этой группы художников произошло от морского пейзажа.

Клод Моне «Впечатление. Восход солнца»

Изменчивый и безграничный водный простор, находящийся в постоянном движении, не мог не привлечь Моне. Ни один другой живописец не стремился так детально писать один и тот же пейзаж, наблюдая как меняется его лик с движением солнца по небосклону. Море давало мастеру большой простор для творчества — неспокойные набегающие волны, в которых отображается небо, солнечные блики, гуляющие по водной глади, живописный пейзаж, постоянное волнение и движение. Уловить такие моменты задача не из лёгких, но гению Моне она была под силу.

Из современных художников большое впечатление произвели Сергей Григораш и Владимир Кикель.

Давайте просто полюбуемся.

Картины Владимира Кикеля.

«Море близ Дивноморска»

Не менее яркие и запоминающиеся картины у Сергея Григораша.

Наверное море всегда будет привлекать художников и поэтов своей безудержной силой, бесконечностью, неповторимостью. И каждый из них будет изображать его по-своему талантливо.

Источник

Морской пейзаж в мировой живописи. Каталог картин. Часть 3

Морской пейзаж в мировой живописи. Продолжение

Рассказ о морском пейзаже построен в удобной для восприятия форме. Двигаясь по хронологии, от древнейших помпейских фресок до полотен живописцев, созданных на рубеже XIX-XX веков, Вы получите представление о специфике той или иной национальной школы морского пейзажа, а также о творческом пути художников-маринистов.

Художник уделял большое внимание описанию опасных ситуаций, в которые попадали торговые суда (Перевозка груза при сильном ветре в бухте между двумя турецкими фортами).

Питер ван дер Крос

Суда при сильном ветре. Дерево, масло. 33,1 х 65,2 см.

Частное собрание

Судоходство в бурных водах стало излюбленной темой картин голландского пейзажиста Питера ван дер Кроса (1609/1611-1701), уроженца Алкмара. Погода в марине Суда при сильном ветре преображается у нас на глазах. Сквозь характерные для голландского климата быстро меняющие свои очертания облака еще пробиваются лучи солнца, но усиливающийся ветер •взбивает» до белой пены короткие, но злые волны, на которых кренятся лодки и шхуны, и бросает вперед косые плети надвигающегося ливня.

Живописные детали морского пейзажа (небольшая «прореха» в грозовом небе и проходящий через нее свет, наклонившаяся мачта, вздыбившиеся волны,грозящие опрокинуть лодку), реалистично изображенные и не имеющие никакого потаенного значения в композиции Кроса, приобретают совершенно иную мистическую окраску в работе Хармепса ван Рейна Рембрандта (1606-1669) Христос укрощает бурю на Генисаретском озере.

Даже еще не успев прочесть название картины и не разобравшись в перипетиях ее сюжета, мы понимаем, что стали очевидцами события сверхъестественного. И к тому же запечатленного кистью великого мастера. Не напрасно Рембрандта, творчество которого ознаменовало собой вершину развития голландского искусства XVII столетия, бельгийский поэт Эмиль Верхарн называет «духовидцем» и «художником чудесного».

«Его мастерство, — пишет он о художнике, — его краски, дивное освещение, которое он создал и которым он одарил искусство, предназначали его к этой высшей миссии. Он не был ни исключительно религиозным живописцем, ни творцом фантастических драм и живописных снов, ни символистом. Он был воплотителем сверхъестественного. Под его кистью чудо кажется действительно совершившимся, так много вкладывал он в него глубоких, чисто человеческих чувств. Он не оставляет места сомнению в том, что изображал. Мир, созданный его воображением, так натурален, что мы верим в него так же легко, как верим в существование красивой дамы на какой-нибудь картине его соотечественников — Метсю илиТерборга, -сидящей за столом и подносящей к устам сочный плод, который она только что взяла с серебряной или раззолоченной тарелки>>. Так же достоверен и материален для нас «оживший» на холсте текст Евангелия.

Рембрандт

Христос укрощает бурю на Генисаретском озере. 1633

Холст, масло. 160х 128 см

Музей Изабеллы Стюорт Гарднер, Бостон

Одним из самых ярких представителей национального направления в пейзажной живописи первой половины XVII века является художник Ян ван Гойен (1596—1656), «беспокойный бродяга» из Лейдена. Он относится к новому поколению голландских пейзажистов, творческая деятельность которых основана на тщательном изучении родной природы и на непрерывных скитаниях по стране в поисках милых сердцу ландшафтных мотивов. Подобно своим коллегам, Гойен не писал этюдов маслом с натуры, но делал во время путешествий многочисленные натурные зарисовки, которые использовал при создании картин. Встреча в 1629 году с Порселлисом оказала сильное влияние на становление художественного мировосприятия и способствовала обращению Гойена к жанру марины и речного пейзажа.

«Для его написанных с импрессионистским изяществом пейзажей, как правило, с низким горизонтом, далеко уходящей перспективой и полных воздуха, — отмечает венгерский искусствовед Агнеш Цобор, — характерен желтоватый, позднее голубовато-серый тон. В последние годы, как и в самый ранний период творчества, тон полотен Гойена становится более ярким, а пейзаж окутывается торжественной тишиной раскрывающегося мира. Гойен — один из выдающихся мастеров изображения воздушной перспективы, играющей особую роль в голландской пейзажной живописи. От частых дождей воздух в Голландии постоянно влажен, наполнен испарениями, что непрерывно меняет характер тонов, валёр (валёр — оттенок тона, выражающий определенное соотношение света и тени). Мало было таких мастеров-пейзажистов (особенно в XVII веке), которые так превосходно могли передать это явление в живописи, как Ян ван Гойен».

Художник наносил краски тонким, жидким слоем, сквозь который просвечивал грунт и едва заметно проступал цвет и рисунок дубовой доски, из-за чего все изображенное на картине казалось невесомым, лишенным плотности.

Ян ван Гойен

Рыбак тянущий сеть. 1 640-1 645. Дерево, масло. 37 х 33 см

Национальная галерея, Лондон

В изящной маленькой композиции Рыбак, тянущий сеть линия горизонта расположена очень низко, и небо занимает четыре пятых пространства картины. Вдалеке мы видим панораму тающего в дымке города, на которой с трудом различаем нечеткие силуэты ветряной мельницы и церкви. Занятые повседневной жизнью рыбаки и медленно скользящие по воде парусники усиливают поэтическое настроение пейзажа. В маринах Гойена морские просторы не влекут в таинственные страны (как в картинах Лор-рена), а странным образом «привязывают» нас к земле и настраивают на созерцательный лад. Нам кажется, что мы стоим на равнинном, плоском берегу, вдыхаем влажный морской воздух, наслаждаемся затишьем и гадаем, откуда возвращается салютующий вдали пушечным выстрелом фрегат <Устье реки с рыбацкими лодками и двумя фрегатами).

Внимательное изучение голландских марин, вернее, длительное любование ими рождает ощущение, созвучное впечатлениям французского писателя Поля Клоделя: «Возникает нечто, похожее на состояние души у моряков: ослабление интереса к житейским обстоятельствам и возросшее желание быть в ладу со стихиями, глаз, привыкший глядеть вдаль, становится верным и острым, стремишься не подготавливать события, а использовать явления природы». Размышляя в своей знаменитой книге Глаз слушает о живописи, Клодель называет голландские пейзажи «кладезями молчания», предлагая зрителю «вслушиваться в них, пока они обогащают наш разум через зрение». Далее в книге он ведет поэтический рассказ о самих картинах: «Поражает неторопливость, с которой тон, проходя через бесконечную череду нюансов, закрепляется в линии и форме.

Пространство вступает в союз с пустотой, вода на бескрайней равнине приманивает к себе облака. И постепенно начинаешь видеть — я чуть не сказал «слышать», как из этого заговора стихий рождается некая горизонтальная мелодия, подобная флейте виртуоза, подобная долгой скрипичной ноте. Это молчаливая линия, которая вычерчивается параллельно другой линии, это зрелище, которое после задумчивой паузы снова оживает в мечте, одухотворяясь вследствие своей удаленности от первоисточника».

Симон Якобе де Влигер

Устье реки на рассвете. 1640-1645. Дерево, масло. 37 х 58,5 см

Национальная галерея искусства, Вашингтон

Для большинства морских пейзажей Симона Якоб-са де Влигера (1601-1653),ученика Порселлиса, характерен мягкий приглушенный колорит, состоящий из серебристых монохромных оттенков. Художник не выходил за рамки единой тональности, он лишь усиливал контрасты между освещенными и затемненными частями картины. Влигер любил писать море в ненастные дни, когда от затянутого облаками неба сквозь влажную дымку исходил рассеянный свет. Он изображал реальные виды Северного моря, обычно на его картинах спокойного или подернутого небольшой волной, а иногда представавшего и в самом суровом своем обличье <Корабль на штормовом море). Особенно сдавались живописцу изображения глубокого, пронизанного холодным светом пространства с размытой у линии горизонта границей между водой и сияющим небом (Устьереки на рассвете).

«Прекрасная передача атмосферы и воздушной перспективы, — отмечает Е.Ю. Фехнер, — сочетается в картинах Влигера с уверенным рисунком, который сказывается даже в трактовке дальних судов».

Абрахам де Вервер

Морской пейзаж с панорамой порта вдали

холст, масло 50.5 х 90 см. Национальный музей, Варшава

Ян ван де Капелле

Голландская яхта салютует отплывающему барку. 1650

Дерево, масло 85,5 х 1 14,5 см/ Национальная галерея, Лондон

Одним из выдающихся голландских маринистов XVII века является художник-самоучка Ян ван де Капелле (1626-1679), испытавший в раннем своем творчестве влияние Влигера, работы которого он изучал. Его отец был владельцем красильной фабрики и оставил сыну хорошее состояние. Капелле продолжил его дело, а в свободное время занимался живописью и собирал картины голландских мастеров. Он имел прекрасную библиотеку и богатую коллекцию произведений искусства, включающую в себя рисунки и живописные картины Порселлиса, Влигера, Рембрандта и Аверкампа. «Не связанный работой на рынок, — пишет Камчатова, — он имел возможность экспериментировать, основываясь на наблюдениях во время многочисленных плаваний на собственной яхте и осуществляя новаторские для того времени поиски пленэрного решения пейзажа».

Наибольшее число его марин представлено в собрании лондонской Национальной галереи, в том числе известная картина Голландская яхта салютует отплывающему барку, выполненная художником в 1650 году. Живописцу удалось добиться в этой работе большого эффекта в изображении клубящихся облаков и мерцающей гладкой воды, отражающей как в зеркале многочисленные паруса и мачты различных судов, отсветы неба и огни приветственного салюта. На картине запечатлен реальный случай торжественной встречи важной персоны, возможно прибытие Фредерика Хендрика Оранского. В центре замечательно выстроенной мастером композиции размещена правительственная яхта с голландским флагом и развернутыми парусами, на борту которой можно рассмотреть любопытные детали-, рельефный герб, орудия, силуэт играющего трубача.

На отплывающей от яхты прогулочной барке, находящейся справа, среди свиты можно попытаться найти фигуру самого главного «официального лица», подсказкой послужит твердая шляпа, украшенная созвучной голландскому флагу трехцветной лентой.

Ян вап де Капелле поддерживал творческие контакты со многими амстердамскими художниками, в числе которых был и пейзажист Хендрик Дуббельс (1621-1707), специализировавшийся на зимних видах Амстердама и его окрестностей и маринах. В ранних его произведениях заметно влияние тональных пейзажей Порселлиса, а затем Влигера, в студии которого он работал в течение нескольких лет. На картине 1640 года из коллекции Рейксмузеума изображены суда и вид на город Батавию, как голландцы именовали Джакарту, нынешнюю столицу Индонезии. В 1619 году они основали форт, названный в честь предков-батавов, а спустя два года вокруг форта вырос город, также получивший название Батавия, ставший центром Голландской Ост-Индии. Нельзя не упомянуть, что в истории голландского мореплавания и судоходства существовала еще одна «Батавия» — легендарный корабль с трагической судьбой. Судно было построено в 1628 году в Амстердаме по заказу Ост-Индской компании и являлось одним из крупнейших во флоте.

Корабль имел в длину 160 амстердамских футов (более 45 метров), был приспособлен к длительным путешествиям и оснащен 24 тяжелыми пушками. В качестве флагмана флотилии «Батавия», на борту которой находились 600 пассажиров, важные грузы и годовое жалованье чиновникам колонии (среди прочих ценностей на ней перевозилась с целью продажи древняя римская чаша, принадлежавшая Петеру Рубенсу), впервые отплыла в 1629 году к берегам Нидерландской Индии и разбилась о скалы у побережья Австралии. Достойные стать сюжетом приключенческого романа обстоятельства подлого заговора капитана и помощника агента Ост-Индской компании, гибели судна и последующих кровавых событий красочно описал в книге Тайны нового времени Кир Булычев. В XX веке история судна имела неожиданное продолжение. Затонувшая «Батавия» была найдена и тщательно исследована подводными археологами, а затем ученые и судостроители провели колоссальную работу и воссоздали ее максимально точную копию.

Корабль-двойник был построен и спущен на воду с соблюдением всех традиций XVII столетия, а затем «довершил» путешествие по маршруту своего знаменитого тезки, на этот раз с благополучным исходом.

Ян вап де Капелле поддерживал творческие контакты со многими амстердамскими художниками, в числе которых был и пейзажист Хендрик Дуббельс (1621-1707), специализировавшийся на зимних видах Амстердама и его окрестностей и маринах. В ранних его произведениях заметно влияние тональных пейзажей Порселлиса, а затем Влигера, в студии которого он работал в течение нескольких лет. На картине 1640 года из коллекции Рейксмузеума изображены суда и вид на город Батавию, как голландцы именовали Джакарту, нынешнюю столицу Индонезии. В 1619 году они основали форт, названный в честь предков-батавов, а спустя два года вокруг форта вырос город, также получивший название Батавия, ставший центром Голландской Ост-Индии. Нельзя не упомянуть, что в истории голландского мореплавания и судоходства существовала еще одна «Батавия» — легендарный корабль с трагической судьбой. Судно было построено в 1628 году в Амстердаме по заказу Ост-Индской компании и являлось одним из крупнейших во флоте.

Лудолф Бакхейзен

Плавание в шторм у скалы с замком на вершине

Дерево, масло 78,8 х 1 10,8 см Частное собрание

Учеником Дуббельса был талантливый маринист Лудолф Бакхейзен (Бакгейзен; 1631-1708), картины которого получили европейскую известность в XVIII веке благодаря многочисленным воспроизведениям в гравюрах. «Приехав в 1649 году из Эмдена в Амстердам, — пишет о художнике Фехнер, — семнадцатилетний юноша был сначала бухгалтером и давал уроки каллиграфии. Потом он перешел к рисованию судов, чтобы вскоре затем выступить и как живописец. Бакгейзен писал портреты, исторические картины, ведуты, морские виды. Он скоро добился широкой известности и в 166 5 году получил крупный заказ от города на большую панораму для подарка французскому двору. Слава Бак-гейзена как мариниста особенно возросла после отъезда Виллема ван дер Велде в Англию. С середины 1670-х годов Бакгейзен стал ведущим художником Амстердама. Известно, что его мастерскую посещали иностранные властители. Побывал в ней и Петр I во время своего пребывания в Голландии. В 1702 году Бакгейзен сделал большой рисунок Посещение Петром Великим верфей Ост-Индской компании в Амстердаме».

Лудолф Бакхейзен

Uолландский флот в индийскую компанию

Холст, масло Лувр, Париж

Стоит обратить внимание на еще один любопытный пейзаж кисти Лудолфа Бакхейзена, хотя его нельзя назвать мариной в буквальном смысле этого слова, так как на нем изображены корабли, плывущие не по морю, а по реке Эй — одной из главных водных артерий Амстердама. Однако в исторические времена река представляла собой узкую длинную бухту в заливе Зейдерзее и была напрямую соединена с Северным морем. Ко времени написания картины, вероятнее всего, вход в бухту со стороны моря из-за песчаных наносов был уже трудно доступен, поэтому прямого судоходства на этом участке могло и не существовать (позже, в XIX веке, выстроили Североморский канал).

Но нас интересуют не различия речного и морского пейзажей (иногда их бывает трудно разграничить, например, если на картине запечатлено устье реки, то есть место, где река впадает в море), а изображение небольшого судна с треугольным коричневым парусом и закругленными бортами, приспособленного для плавания в мелких прибрежных водах. Это паром -весьма значимый и удобный для всех голландцев вид транспорта, — перевозивший пассажиров в течение всего дня с одного берега на другой.

Райнер Зееман

Вид на гавань Амстердама, ок. 1643-1664

Холст, масло, High Museum of Art, США

Марины амстердамского живописца, рисовальщика и гравера Рейнера Ноомса (около 1623-1664) демонстрируют глубочайшее знание и понимание тонкостей морского дела и детальной оснастки кораблей, недаром их создатель гордо именовал себя именем Зееман (в переводе с голландского «моряк»). Предполагают, что он был художником-самоучкой, так как в ранние годы жизни действительно являлся моряком и плавал на торговых судах. Впоследствии он часто писал виды портов Парижа, Венеции, Туниса, Триполи, Алжира, Сиракуз и голландских городов, где ему довелось побывать. Картины Ноомса отличаются не только передачей световых и атмосферных эффектов, но и доскональным воспроизведением бытовы: реалий. Нередко на них можно увидеть фигуры людей занятых привычными «морскими» делами.- разгрузко! или починкой кораблей, торговлей на причале.

Якобе Сторк

Каприччио Вид на Маарсен, 1664

Холст, масло, 46х63см. Rijksmuseum Twenthe в Энсхеде

Живописец Якобе Сторк (1641-1692) принадлежа к династии художников из Амстердама и писал не много наивные, но исполненные тихого обаяни приморские пейзажи (Каприччио средиземноморско гавани с фигурами беседующих людей в порту у пс лаццо). Предполагают, что он работал в мастерско своего более знаменитого и успешного в творческс профессии младшего брата Абрахама Янса Cropi (1644-1708), прославившегося изящными маринами и сценами китобойного промысла (Китобойные земли). «Китобойный промысел, — пишет Виктория Бериицева, — возникший в связи с началом производства свечей, мыла и масла для ламп, начал распространяться на континент с севера Нормандии в XV веке.

В XVI веке в китобойном промысле доминировала Англия, голландская же китовая индустрия достигла пика в 1680-1725 годах — впервые в Западной Европе — в широких масштабах при участии 200-250 кораблей. Из-за угрозы пиратских нападений, китовые суда Голландии сопровождались военными кораблями. На китов охотились в открытом море за островами Шпицберген и Ян Мейен. Они подтаскивались к берегу, будучи очищенными и рассеченными на части уже на борту шхун.

Однако с течением времени морских млекопитающих становилось все меньше и меньше. И по мере того как киты становились более редкими, корабли, в их поисках, плавали все севернее и севернее, и их пути пролегали среди льдов, что поражало воображение современников и отразилось в живописи и гравюре. Абрахам Сторк часто представлял сцены ловли китов в Арктике, показывая моряков, высаживающихся на поле льда, в смертельной битве с полярными медведями».

Полные суровой экзотики картины Сторка с красочными описаниями приключений голландских мореплавателей среди айсбергов и ледяных торосов вызывали гораздо больший интерес у зрителей, чем привычные морские пейзажи с «портретами» судов, к которым относится композиция Корабль у побережья, выполненная малоизвестным живописцем Якобом Герритцем Лоефом (около 1607 — после 1670).

Якоб Изакс ван Рейсдал

Побережье Эгмонд-ан-Зеё. Около 1675 год

Холст, масло 53,7 х 66,2 см Национальная галерея, Лондон

Одним из выдающихся пейзажистов не только Голландии, но и всей Европы второй половины XVII века являлся Якоб Изакс ван Рейсдал (1628/1629-1682), которого французский художник и искусствовед Фромантен называл «крупнейшей после Рембрандта фигурой голландской школы». Великий немецкий писатель Гёте считал Рейсдала «чисто чувствующим и ясно мыслящим» живописцем, особо акцентируя внимание на том, что он в равной степени являлся и живописцем, и поэтом, и философом.

В посвященной творчеству художника статье Гёте писал, что его композиции «счастливо выхвачены из природы и возвышены при помощи мысли». А в конце статьи прочувственно восклицал: «Тот, кто имел счастье видеть оригиналы художника, да преисполнится понятием того, как далеко может и должно идти искусство».

Якоб ван Рейсдал был уроженцем Харлема, где в 1648 году стал членом гильдии живописцев, но с 1656 года постоянно жил и работал в Амстердаме. Предполагают, что он учился у своего отца, второстепенного художника и мастера рам Исаака ван Рейсдала, и у дяди, известного харлемского пейзажиста и натюрмортиста Саломона ван Рейсдала. Отец приложил все усилия, чтобы сын выбрал профессию врача, однако тот предпочел живопись. Он был единственным голландским художником, обладающим дипломом университета и степенью доктора медицины. «Увлечение естественными науками, — отмечает Камчатова, — отразилось в редкой конструктивной логике композиций Рейсдала и удивительной точности, с какой он изображал различные виды растений в своих картинах».

Работы живописца, в которых реальность переплеталась с вымыслом, отличались от спокойных монохромных произведений предшественников звучной палитрой, широчайшим диапазоном эмоционального восприятия природы и огромной концентрацией чувств. Пейзаж, самый «созерцательный» жанр изобразительного искусства, приобрел в его картинах совершенно иной философский смысл и глубину. «Образ природы, — пишет Е.П. Львова, — становится созвучным чувствам человека, состояние природы передает смятение, предчувствие перемен, тихую грусть и безысходное отчаяние». Важной темой творчества Рейсдала было море. Живописец был увлечен изучением динамики световоздушной среды и живой изменчивости морской стихии.

Обычно он выбирал для своих морских пейзажей высокую точку зрения, уделяя особое внимание передаче движения облачных образований, контрастирующих с водой, и ритма волн. В композиции Побережье Эгмоид-ан-Зее Рейсдал запечатлел окрестности рыбацкого городка, расположенного на северном побережье моря к западу от Алкмара (изображение этой местности неоднократно встречается в его работах). Его можно узнать по силуэту возвышающейся четырехгранной колокольни, просуществовавшей до 1743 года, когда во время наводнения церковь и находящиеся рядом дома были поглощены морем.

Множество картин голландских маринистов было посвящено событиям второй англо-голландской войны. Особенной популярностью у живописцев пользовался сюжет о победоносном чатэмеком рейде, предпринятом голландским флотом в июне 1667 года (другое часто встречающееся в исторических источниках название этой экспедиции — рейд на Медуэй). Голландцы давно планировали напасть на британские земли с целью спровоцировать восстание против английского короля (английская корона уже два года вела войну с помощью займов у купцов и банкиров, значительная часть поставок продовольствия и судостроения осуществлялась в долг). Голландский адмирал Михель де Рюйтер получил приказ подняться вверх по Темзе и разрушить суда, верфи и склады. Наиболее удачной военной операцией стало нападение на форт Ширнесе, защищавший вход в устье реки Медуэй, а также Чатэм и другие верфи, стоящие вверх по течению, в результате которого были уничтожены все английские корабли и арсеналы.

Иеронимус ван Дист

Прибытие английского флагмана «Король Карл», захваченного во время чатэмекого рейда в июне 1667 года

Холст, масло 68 х 103,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

На картине гаагского художника Иеронимуса ван Диста (1631? — после 1677) изображено триумфальное возвращение голландского флота на родину с захваченным во время чатэмекого рейда английским флагманским кораблем «Король Карл». На корме флагмана уже поднимается голландский триколор, а перевернутый красный британский флаг сбрасывается за борт.

Одним из самых оригинальных голландских маринистов был художник из Роттердама Лив Питере Вершуиер (около 1630-1686). Он начинал свою карьеру резчиком по дереву, как и его отец, а затем в 1651 году отправился в Амстердам, где учился живописи в мастерской Симона дс Влигера. В 1655 году Вершуиер совершил путешествие в Италию, которое во многом повлияло на манеру письма художника, сделав мягким и теплым его палитру. Излюбленной темой его произведений стало изображение спокойных гаваней, освещенных лучами заходящего солнца. По возвращении на родину в 1667 году художник поселился в Роттердаме, где добился больших успехов в области морского пейзажа. Его работы, иллюстрирующие искусство голландского судостроения во второй половине XVII столетия, отличаются высокой самобытной техникой исполнения и ценятся за историческую достоверность и тщательное внимание к деталям.

Лив Питерс Вершуиер

Конопачение судна, 1660-1686 гг.

Дерево, масло 37,5 х 49 см Рейксмузеум,Амстердам

На двух представленных картинах Вершуиера мы видим изображение накренившихся трехмачтовых флейтов. Флейт — самый известный тип голландских торговых кораблей. Эти хорошо оснащенные суда имели мелкую посадку и развивали высокую скорость, поэтому их широко использовали в дальних океанских рейсах.

Ян ван Лейден

Голландцы сжигают английские корабли во время чатэмекого рейда 20 июня 1667 года.

1669. Дерево, масло 93 х 156,5 см. Рейксмузеум, Амстердам

Работы художников Яна ван Лейдена (работал в Роттердаме в 1661-1693 годах) и антверпенца Питера ван де Везде (1634-1714) посвящены драматическим эпизодам чатэмекого рейда, названного англичанами «жутким спектаклем, позор которого никогда не будет смыт». А на портрете, выполненном живописцами Фердинандом Болом (1616-1680) и Вилле-мом ван де Велде Младшим (1633-1707), запечатлен облик прославленного адмирала Михеля де Рюйте-ра — одного из главных участников событий (он одержал множество побед и вел удачную многолетнюю борьбу с морскими пиратами).

Биллем ван де Велде Младший

Берег в Схевенингене. Около 1660

холст, масло 44,5 х 56,8 см.

Национальная галерея, Лондон

Биллем ван де Велде Младший

Малая голландская лодка, идущая в крутой бейдевинд. Около 1672

Холст, масло 32,7 х 40,3 см Национальная галерея, Лондон

Выдающийся маринист Биллем ван де Везде Младший, ученик Влигера и представитель многочисленной семьи художников, был большим знатоком морского дела и являлся официальным «портретистом» и «историографом» голландского флота, сопровождая его в качестве живописца-хроникера во время войны с Англией и Францией. По неизвестной причине в 1672 году он вместе с отцом переехал в Англию, поступил на службу к королю Карту II и выполнял по его заказу парадные марины и сцены баталий с изображением теперь уже английского флота.

Эгберт ван дер Пул

Берег моря при лунном свете Около 1660-1664 Дерево, масло 28,5 х 34 см

Музей Бинер и Керн, Городская ратуша, Винтертур

Большой интерес к передаче световых эффектов проявил живописец из Делфта Эгберт ван дер Пул (1621-1664), неоднократно обращавшийся в своем позднем творчестве к теме ночных пожаров и лунного освещения (Берегморя при лунном свете). Возможно, на его выбор повлияло знаменитое трагическое событие — взрыв пороховых складов в Делфте 12 октября 1654 года, — очевидцем которого он стал. На рубеже XVTI-XVIII столетий Голландия, по словам Ю.И. Кузнецова, «почти полностью утратила положение господствующей торговой нации, обеспечивавшее ей экономическое и политическое могущество и культурный расцвет», что повлекло за собой изменения в голландском изобразительном искусстве, в котором, согласуясь со вкусами господствующего класса, усилилось стремление к внешней эффектности и декоративности. Однако морской пейзаж в эту эпоху сохранил свои позиции, в чем нас убеждают замечательные марины Вигеруса Витринга

Адам Сило

Голландский фрегат и двухпалубное судно в сильный ветер

Холст, масло. 43.6х62.5 Частное собрание

Музей Бинер и Керн, Городская ратуша, Винтертур

(1657-1725), Адама Сило (1674 — около 1760) и малоизвестного живописца Оразио Гравенброека (работал в 1700-1743). Кстати, Адам Сило был одним из любимых художников Петра I и его наставником в корабельном деле. Забавную историю их взаимоотношений поведал их современник Георг Гзель, приглашенный царем на службу в Россию: «Сило был умелым кораблестроителем.

Он за хорошую плату умел делать модели кораблей. Поэтому-то в 1717 году Петр I и посетил его. К тому времени Сило уже перешел к писанию картин на морские сюжеты. Царю он предложил купить некоторые из них. Тот отказался. Однако позднее, познакомившись с ним получше, Петр захотел приобрести у него за большие деньги несколько моделей. Он предложил ему также переехать в Россию и поступить к нему на службу за очень приличный годовой оклад. Однако Сило так обиделся на отказ царя купить его картины, что и слышать не хотел ни о продаже моделей или картин, ни о поступлении к царю на службу. Поэтому царь купил через своих комиссионеров все картины Сило, какие только сумел достать». Марины художника поныне находятся в Эрмитаже и украшают Монплезир в Петродворце.

Италия, игравшая на протяжении многих столетий ведущую роль в культуре западноевропейских стран, постепенно теряла ее. В эпоху Сеиченто и Сеттеченто (XVII и XVIII века) она являлась страной «ошеломляющих контрастов», лишенной национального единства и отстающей в своем экономическом развитии.

Бартоломео Педон

Суда во время шторма у скалистых берегов

Холст, масло 85,9 х 156,2 см Частное собрание

В камерном жанре морского пейзажа тревожное мироощущение итальянских живописцев той поры отразилось в романтизированных сценах кораблекрушений, подобных картине Суда во время шторма у скалистых берегов кисти Бартоломео Педона (1665-1732), который провел большую часть своей творческой жизни в падуанском монастыре Сан-Бенедстто.

Алессандро Маньяско

Морской берег 1720-е

Холст, масло 158×211 см Государственными Эрмитаж, Санкт-Петербург

Острее всего «потрясенное сознание современников мрачных событий», отмечает Т.И. Прилуцкая, преломилось в творчестве генуэзского мастера Алессандро Маньяско (1667-1749), прозванного Лиссандрино. Живописную манеру Маньяско называют «нервной» и «мрачно визионерской», главным ее экспрессивным началом является быстрый отрывистый мазок. «Именно в Генуе, — уточняет Прилуцкая, — Маньяско приобщился к технике открытого мазка, свободной «живописи пятном» — «маньера дель токко». Победа живописной выразительности над изобразительной и бытовой точностью роднит его произведения с искусством последующих столетий».

Скептика и романтика Маньяско часто называют предтечей Гойи, ведь в картинах генуэзца, выполненных в сумрачной оливково-землистой гамме, мрачная ирония и гротескная фантастика соседствуют с лирической печалью, а религиозность граничит с богоотступничеством. Более других итальянских художников Маньяско любил море.

На его полотнах оно предстает «мистически одухотворенной» стихией, созвучной смятенной человеческой душе. Через призрачный мир морских пейзажей живописца проходят бесконечные вереницы образов странно жестикулирующих бродяг, воинов, цыган, крестьян и монахов. «Люди, — пишет В.Н. Гращенков, — составляют лишь частицу этой стихии, растворяются в ней». Очертания фигур монахов, исступленно молящихся на берегу моря или с усилием вытаскивающих на сушу лодку, словно «вплетаются» в грандиозные завихрения разбушевавшейся природы (Монахи, заклинающие бурю).

Герардо Поли

Архитектурное каприччо с видом на средиземноморский порт и элегантных прогуливающихся людей

Холст, масло 56,5 х 82,5 см Частное собрание

Атмосфера фантазии и странности реальных и выдуманных архитектурных объектов царит в композициях флорентийского художника Герардо Поли (около 1680-1739), выполненных в духе «неоманьеризма». Каприччио с изображением средиземноморского порта оживлено присутствием на холсте большого количества модно одетых персонажей в красочных костюмах, маленькие фигуры которых придают картине игривость и нарочитую театральность. Большую часть жизни живописец провел во Флоренции и Пизе, фрагменты реальных видов этих городов встречаются во многих его картинах.

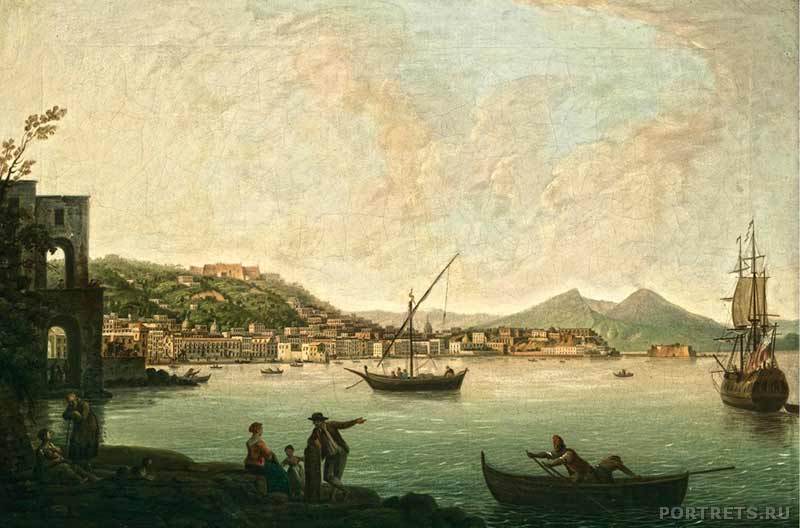

Интересно сравнить древний облик побережья Неаполитанского залива, знакомый нам по росписям из Стабий, с его «современным» видом, запечатленным художником Пьетро де Фабрисом (1740-1792) в XVIII столетии. Все выглядит иначе, лишь одна «достопримечательность», оставшаяся неизменной и по-прежнему привлекающая толпы любознательных путешественников, помогла бы нам сориентироваться в пространстве. Речь, конечно же, идет о Везувии. На фреске с гаванью изображения вулкана нет, но мы помним, что «кипучая деятельность» именно этого вулкана сохранила нам саму роспись.

Пьетро де Фабрис

Палермо. Перспектива с морским портом. 1770

Холст, масло 62,5 х 1 29,5 см Частное собрание

Во времена де Фабриса, являвшегося в 1756-1779 годах одним из видных мастеров Неаполя, в городе начался настоящий туристический бум, возникновению которого во многом способствовали периодические вспышки активности Везувия, ассоциировавпшеся у приезжих с впечатляющим театральным зрелищем или фейерверком.

«В шестидесятые годы, — пишет Михаил Ямпольский, — культ вулканов обрел своего оракула в лице британского посланника в Неаполе сэра Уильяма Гамильтона, получившего назначение в Неаполитанское королевство в 1764 году. Гамильтон (сегодня более известный как муж возлюбленной адмирала Нельсона Эммы Харт) был ценителем искусства, специалистом по античным вазам, богатым меценатом, чей дом очень быстро стал культурным центром международной колонии, жившей в Неаполе.

У Гамильтона была одна причуда — необыкновенная страсть к вулканам. Он с риском для жизни провел на ктонах Везувия и Этны множество дней. Отчеты о его вулканических наблюдениях печатались в публикациях Королевского научного общества. В 1776 году он издал роскошную книгу о вулканах Выжженные поля, оформленную изысканными гуашами талантливого художника Пьетро Фабриса». Помимо картин с изображением Везувия и пейзажей, живописец выполнял замечательные марины с видами Неаполя и других приморских городов, оживленные сценками из повседневной жизни их обитателей.

Антонио Джоли

Посадка на корабль Карла III в порту Неаполя. 1759

Холст, масло 128 х 205 см Прадо, Мадрид

Зрелище дымящегося Везувия и моря запечатлел на заднем плане своей масштабной исторической композиции Посадка на корабль Карла III в порту Неаполя мастер из Модены Аптонио Джоли (1700-1777), работавший в Риме, Модене, Перуджи, Венеции, Лондоне и Неаполе. В некоторых из этих городов он был художником-оформителем театров. События на картине происходят 6 октября 1759 года, когда Карл Бурбон, король Неаполя и Сицилии, отправился царствовать в Испанию, так как его брат, испанский король Фернандо VI умер, не оставив потомства.

Это обстоятельство обязывало будущего Карлоса III вернуться в Испанию и занять престол. Существовало четыре авторских версии этой композиции, па переднем плане которой можно узнать множество исторических лиц, в том числе премьер-министра маркиза Бернардо Тануччи.

Пьетро Антониани

Неаполь, una Visione della Riviera di Chiaia dal Convento di Sant Antonio, con il Vesuvio in lontananza/

Холст, масло Высота: 30,7 см (12 дюймов); Ширина: 48,2 см (18,9 дюйма)Частная коллекция

Чарующий вид Неаполитанского залива, открывающийся с холма Посиллипо, вдохновил миланского художника Пьетро Антониани (1740/1750-1805), творчество которого почитали многие посещавшие Неаполь английские аристократы, в том числе известный нам сэр Уильям Гамильтон. На одной из марин живописца мы видим выполненное в монохромной гамме изображение острова Искья, самого большого острова в Неаполитанском заливе Тирренского моря.

Основной вклад в итальянское искусство XVIII столетия внесла Венеция, сохранившая, несмотря на экономический упадок, свою независимость (вплоть до наполеоновского нашествия 1797 года) и статус крупнейшего культурного центра Европы. «Венеция, — писал Карло Гольдони, — город столь необычный, что невозможно, не видев его, составить о нем правильное представление. Что меня поразило больше всего, это — захватывающая с первого взгляда перспектива, огромное пространство, покрытое маленькими островками, так тесно расположенными и так умело соединенными между собою посредством мостов, что вам кажется, будто вы видите какой-то материк, воздвигнутый на равнине и омываемый со всех сторон морем».

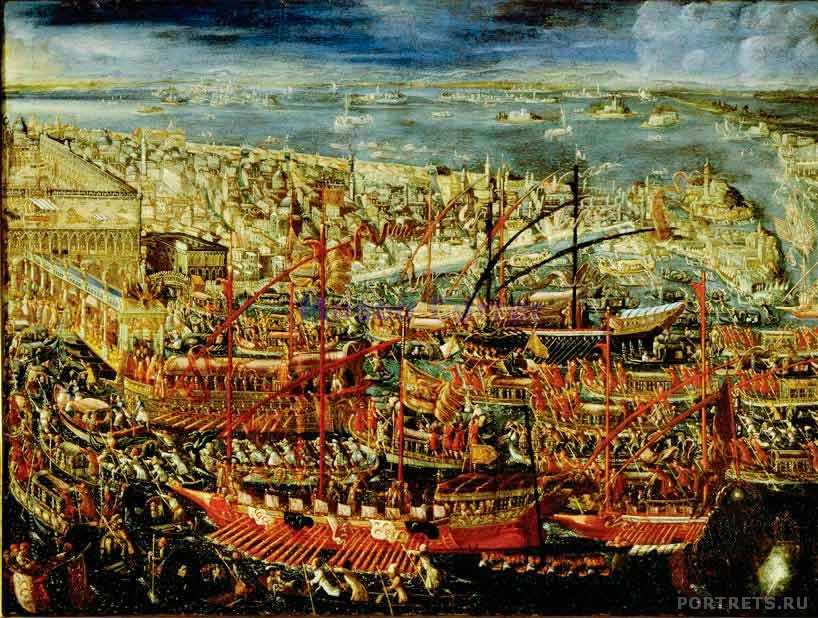

Алессандро Пьяза

Триумфальное возвращение флота Франческо Морозини

Холст, масло 64 х 93 см Музей Корер, Венеция

Масштабность и красоту венецианской перспективы мы можем хотя бы отчасти почувствовать и оценить, изучая небольшую по формату историческую композицию Триумфальное возвращение флота Франческо Морозини. Картину выполнил художник Алессандро Пьяза (работал в 1691 -1702), о жизни которого почти не осталось сведений. Франческо Морозини был венецианским дожем во время Великой Турецкой войны (1676-1699). На полотне запечатлен момент победоносного возвращения венецианского флота, которым он командовал, из Мории (средневековое название полуострова Пелопоннес).

Событие, безусловно, впечатляющее, хотя, справедливости ради, нельзя не вспомнить о том, что во время осады Афин в 1687 году венецианская артиллерия частично разрушила Парфенон, а Морозини лично наблюдал за разграблением его людьми уцелевших ценностей. Славу пейзажной живописи Венеции принесла «ведута» (в пер. с ит. veduta — «вид») — реалистический городской пейзаж-панорама с точным изображением всех деталей архитектуры и современным художнику стаффажем. Ведута продолжала традиции городского и архитектурного пейзажей, элементы которых можно найти еще в живописи Средневековья.

Источник