О ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОКЕАНА

Прежде чем перейти к характеристике тропического пояса, необходимо определить место его вод в Мировом океане и дать общее представление о природной, или физико-географической, зональности (поясности) океана. Это в значительной мере поможет выявлению специфических отличий тропических вод от вод других широт.

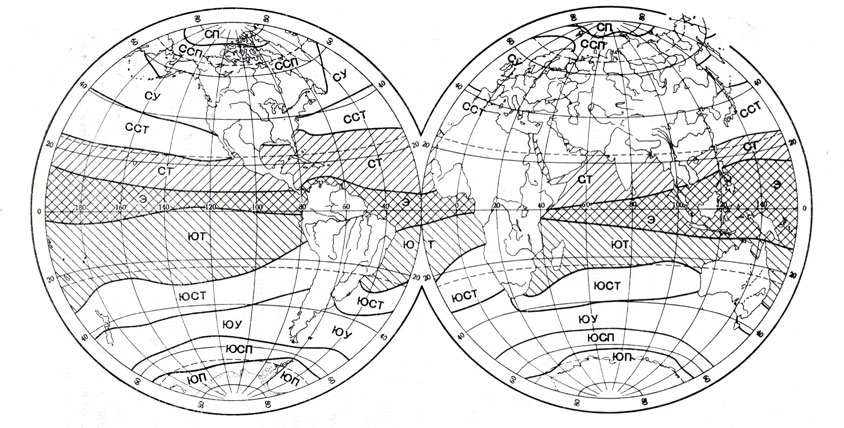

Известно, что на суше в меридиональном направлении сменяются природные пояса: полярный, субполярный, умеренный, субтропический, тропический, экваториальный и т. д. То же наблюдается при движении по океану. В низких широтах Тихого океана основные зоны были изучены и описаны советским ученым В. Г. Богоровым. В Мировом океане обычно выделяются следующие зоны или, правильнее, пояса. В северном полушарии — северный полярный (или арктический), субполярный (субарктический), умеренный, субтропический и тропический. Близ экватора находится экваториальный. В южном полушарии прослеживаются аналогичные пояса, но в обратном порядке (рис. 1): южный тропический, субтропический, умеренный, субполярный (субантарктический) и полярный (антарктический). Пояса северный тропический, экваториальный и южный тропический вместе составляют тропический пояс Мирового океана, который и рассматривается в этой работе.

Рис. 1. Физико-географические пояса океана: CП — северный полярный; ССП — северный субполярный; СУ — северный умеренный; ССТ — северный субтропический; СТ — северный тропический; Э — экваториальный; ЮТ — южный тропический; ЮСТ — южный субтропический; ЮУ — южный умеренный; ЮСП — южный субполярный; ЮП — южный полярный.

Таким образом, океан по природным условиям симметричен относительно плоскости термического экватора и каждому поясу северного полушария соответствует пояс в южном. Рассмотрим кратко основные особенности природы различных поясов начиная с полярных.

Полярные пояса, т. е. арктический и антарктический, представляют собой области холодных вод, практически круглый год покрытых льдами. Здесь постоянный холод, отсутствие солнечного света зимой. В северном полушарии этот пояс совпадает с Центральным полярным бассейном, охватывающим среднюю часть Северного Ледовитого океана. За осень и зиму образуется мощный ледовый покров. Летом несколько месяцев солнце не заходит за горизонт, часть льда тает, но большая часть акватории остается покрытой льдом. Сюда в виде глубинного потока проникают теплые воды системы Гольфстрима, несколько смягчая суровый климат.

Условия для развития жизни малоблагоприятны. Но летом, за 1-2 месяца развивается фито- и зоопланктон. Здесь обитают рыбы, морские звери, птицы.

На суше в этих широтах находятся зоны ледяной пустыни и высокоарктической тундры (например, Гренландия).

В южном полушарии Северному Ледовитому океану по широтам соответствуют Антарктический континент с его мощным безжизненным ледяным покровом и прилегающие воды с морскими и шельфовыми льдами. Воды населяют различные животные — планктон, ракообразные, рыбы, ластоногие; здесь же находят пищу птицы (пингвины и др.). Таким образом, в крайних полярных условиях океан несравненно более благоприятен для развития жизни, нежели покрытая льдом суша.

Субполярные пояса (субарктический и субантарктический) — это преимущественно области ледовой кромки. Они покрыты льдом зимой и свободны от него летом. В результате охлаждения и осолонения вод (при льдообразовании) развивается вертикальная циркуляция. Каждый год вода хорошо промешивается до больших глубин и обогащается кислородом и питательными солями, Летом в сравнительно теплой (0 + 5°) воде при обилии солнечного света, кислорода и питательных солей развивается масса планктона. Ведется интенсивный промысел рыбы и морских зверей. На суше в этих широтах находится тундра.

В южном полушарии соответствующий пояс расположен между 52-58 и 66° ю. ш. В течение короткого субантарктического лета здесь развивается масса планктона. В зоопланктоне особенно важен крупный рачок Euphausia superba, или криль, длиной до 6 см. Им питаются различные рыбы, птицы, ластоногие, киты. В последние годы Советский Союз начал промысел криля для получения из него пищевых продуктов.

В высоких широтах обоих полушарий формируются холодные воды, которые погружаются и распространяются в сторону экватора. Они подстилают теплые тропические и экваториальные воды, формируя холодные промежуточные и глубинные слои. Холодные воды обнаруживаются всюду в низких широтах на глубине нескольких сотен метров. Во многих районах они близко подходят к поверхности и влияют на океанографические условия поверхностных слоев, а местами даже выходят на поверхность.

Умеренные пояса. Воды умеренных широт в обоих полушариях испытывают очень существенные годовые (сезонные) и межгодовые (многолетние) изменения температуры. Летом верхние слои воды прогреваются до 15° и больше. Между теплой, поверхностной и более холодной подповерхностной водой образуется более или менее резкий слой скачка температуры. Зимнее охлаждение поверхностных вод создает вертикальную циркуляцию, конвективную по своей природе. Вода перемешивается до значительной глубины, слой скачка исчезает. В результате поверхностные слои обогащаются питательными солями, а кислород проникает в глубину. В итоге в пределах умеренных широт и на границе умеренных и субполярных вод создаются благоприятные условия для развития планктона и образования скоплений рыб. Воды этого пояса относятся к числу богатых рыбой (сельдь, лососевые, анчоус, треска, камбала и т. д.).

В умеренных широтах преобладают западные ветры и развивается интенсивная атмосферная циклоническая деятельность. Поэтому здесь часты штормы, особенно в зимнюю половину года. Западные ветры вызывают поток поверхностных вод на восток. Это Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское течения в северном полушарии и Антарктическое циркумполярное — в южном. На суше в умеренном поясе распространены леса и степи.

Между умеренными и тропическими находятся субтропические пояса северного и южного полушарий — с высоким атмосферным давлением, малым количеством осадков, слабыми переменными ветрами, высокой температурой воздуха. Здесь слабая горизонтальная циркуляция вод, относительно высокая температура поверхностных слоев, самая высокая для открытого океана соленость. Теплые, сравнительно легкие воды устойчиво занимают верхний слой. Перемешивание вод слабое, воды малоплодородны. На единицу объема воды здесь очень мало планктонных организмов и рыб. Поэтому вода прозрачна.

В пределах северного субтропического пояса находится Саргассово море — гигантский круговорот вод (по часовой стрелке) с преобладанием погружения их в средней части, образованный кольцом течений. В центре скапливаются плавающие саргассовые водоросли.

На суше на этих широтах распространены субтропические ландшафты и северные части тропических пустынь.

Ближе к экватору располагается тропический пояс в широком смысле, который ниже будет рассмотрен подробнее.

Источник

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА

В книжной версии

Том 10. Москва, 2008, стр. 546-547

Скопировать библиографическую ссылку:

ЗОНА́ЛЬНОСТЬ МИРОВО́ГО ОКЕА́НА, последовательная смена географич. поясов и зон в Мировом ок. от полюсов до экватора, отличающихся свойствами водной среды, донными осадками, характером берегов, флорой и фауной. З. М. о. вызвана гл. обр. широтным распределением поступающей к поверхности океана солнечной радиации и механич. энергии ветра. Представление о З. М. о. сформировалось во времена парусного флота: вблизи экватора выделялась зона затишья, вокруг неё – зоны пассатов Сев. и Юж. полушария (сев.-вост. и юго-вост. направлений), за ними – штилевые «конские широты», затем зоны зап. ветров, включавшие «ревущие сороковые», «неистовые пятидесятые» и «пронзительные шестидесятые» широты Южного океана. З. М. о. трёхмерна, широтная смена поясов и зон на поверхности океана сочетается с вертикальной зональностью водной толщи и зональностью донных грунтов.

Источник

Зонально-азональные черты Мирового океана

Географическая поясность Мирового океана выражена более четко, чем на суше, благодаря большей однородности океанической поверхности и ограниченному воздействию такого мощного возмущающего фактора, как рельеф (рельеф морского дна влияет на зональность в условиях шельфа). Районирование Мирового океана проводится по распределению водно-тепловых условий акваторий и здесь также выделяют пояса и зоны (табл. 6.1). Наряду с водно-тепловыми условиями, важным фактором географической зональности в океане является система постоянных ветров и морских течений, обусловленная распределением атмосферного давления. Эти особенности проявляются через комплекс климатических, гидрологических, биологических и других характеристик океаносферы, которые составляют понятие «водная масса» (см. гл. 5). Таким образом, районирование Мирового океана возможно и по распределению водных масс. Границы поясов океаносферы прослеживаются по конфигурации океанических фронтов, разделяющих водные массы. Районирование поверхности и глубин океана проводится раздельно.

Первая схема районирования поверхности Мирового океана была предложена Д.В. Богдановым и включала 11 поясов (см. рис. 6.1). С.В. Калесник ограничился выделением восьми поясов: северных ледовитых морей, северного умеренного, циркуляции северных пассатных течений (включая субтропические и тропические пояса Д.В. Богданова), коралловых морей (в основном соответствует экваториальному и субэкваториальному поясам), циркуляции южных пассатных течений, южных морских прерий (аналогичный умеренному поясу Южного полушария), средней зоны Южного океана (субантарктический пояс Д.В. Богданова) и южных ледовитых морей. В схеме С.В. Калесника обращает на себя внимание асимметрия структуры Северного и Южного полушарий, которая существенно проявляется в циркуляции вод Мирового океана. А. М. Рябчиков и другие московские географы выделяют 7 географических поясов в Северном полушарии: арктический, субарктический, умеренный, субтропический, тропический, субэкваториальный и экваториальный. Близкий состав поясов отмечен и для Южного полушария, где они менее четки и местами почти сливаются (например, субантарктический и южный умеренный).

Таблица 6.1. Термические условия зональности Мирового океана (по К.М.Петрову, 1999)

| Географические пояса (I—V) и зоны (1 —13) | Радиационный баланс, ккал/см 2 в год | Температура воздуха, °С | Температура воды, ° С | ||

| зима | лето | зима | лето | ||

| I. Холодный северный | |||||

| 1. Арктическая | 100 | 15-20 | >25 | 20-25 | >25 |

| 7. Экваториальная | >100 | 20-25 | >25 | 20-25 | >25 |

| 8. Южная тропическая | >100 | 15-20 | 20-25 | 15-20 | 20-25 |

| IV. Умеренный южный | |||||

| 9. Субтропическая | 80—100 | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 15-20 |

| 10. Теплонотальная | 60-80 | 5-10 | 10-15 | 5-10 | 10-15 |

| 11. Холоднонотальная | 40-60 | 0-5 | 5-10 | 0-5 | 5-10 |

| V. Холодный южный | |||||

| 12. Субантарктическая | 10-20 |