- Глубина Азовского моря — особенности и интересные факты

- Меотийское озеро: 8 интересных фактов

- Азовское море в цифрах

- Происхождение Азовского моря

- Береговая линия

- Глубины Азовского моря

- Температурный режим и соленость вод

- Прозрачность и цвет воды

- Экологическое состояние Азова

- Фауна Азовского моря

- Как влияет глубина азовского моря на компонены природы?

- АИС «Экологический Атлас Азовского моря»

- Современные донные отложения Азовского моря

Глубина Азовского моря — особенности и интересные факты

- 31 Августа, 2018

- Достопримечательности

- Антон Савчук

Азовское море находится в восточной части Европы и принадлежит к бассейну Атлантического океана. И оно по-своему уникально, так как отличается сразу несколькими природными рекордами планетарного значения. Итак, чем же интересна эта часть Мирового океана? Какова соленость, и какая глубина у Азовского моря? И сколько всего воды в нем содержится? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей статье.

Меотийское озеро: 8 интересных фактов

Названий у Азовского моря немало. Так, в античные времена его называли Меотийским озером. У древних славян Азов именовался Сурожским морем (Сурож – одно из исторических названий современного города Мариуполя), у скифов – Каргалук, у турок – Бахр-Ассак (в переводе с турецкого: «темно-синее море»).

Наше знакомство с этим водоемом мы начнем с изучения его самых интересных особенностей и рекордов. Вот они:

- Азовское море – самое отдаленное от Океана. Оно соединяется с Атлантическим океаном через довольно длинную цепочку других морей и проливов. Выглядит она так: Керченский пролив – Черное море – Босфор – Мраморное море – пролив Дарданеллы – Эгейское море – Средиземное море – Гибралтар.

- Летом вода в Азове нередко прогревается до +26…+28 градусов. Такими температурными рекордами не может похвастаться ни одно другое море планеты, если говорить об умеренных широтах.

- Зимой Азовское море, наоборот, покрывается льдом (иногда – целиком).

- Азовское море – одно из самых продуктивных на планете. За это его также называют «морем моллюсков».

- Летом по ночам прибрежная полоска воды в море часто подсвечена. Это результат жизнедеятельности планктона, обитающего в здешних морских водорослях.

- За всю историю в Азовском море никогда не фиксировались волны более четырех метров по высоте.

- По утверждениям медиков, песок на побережье Азова обладает целительными свойствами.

- Глубина Азовского моря ничтожно мала. И на этой особенности мы еще остановимся более подробно.

Азовское море в цифрах

Азовское море – это внутреннее море Атлантического бассейна, которое расположено примерно между 45̊ и 47̊ северной широты и между 33̊ и 39̊ восточной долготы. С запада на восток море вытянуто почти на 380 км. Общая площадь водного зеркала – около 39 000 кв. км, что приблизительно сопоставимо с размерами Швейцарии.

Объем воды в Азовском море относительно невелик: всего 320 кубических километров. Особенно если сравнивать с объемом воды в Черном море (547 000 куб. км). Это, в первую очередь, связано с незначительной средней глубиной Азовского моря.

Со своим соседом (Черным морем) Меотийское озеро связано узким Керченским проливом. Его максимальная ширина –15 километров. В северо-восточной части Азовского моря в сушу глубоко вдается Таганрогский залив. В противоположной западной части находится мелководный и соленый залив Сиваш, который еще называют «Гнилым морем». От Азова он отделен узкой и длинной песчаной косой Арабатская Стрелка.

Происхождение Азовского моря

Море образовалось в начале кайнозойской эры (то есть, около 60 миллионов лет назад) в результате формирования Крымской горной системы. Ранее на этом месте находился лишь залив Черного моря. Но вследствие активных горообразовательных процессов приподнялась суша, образовав совершенно новый и практически полностью изолированный водоем. Согласно другой теории, заполнение Азовской котловины произошло намного позже – в 5600 году до нашей эры.

Активное изучение акватории Азовского моря началось еще во времена Геродота. Так, первую карту Меотиды составил Клавдий Птолемей. Он же определил географические координаты крупных заливов и мысов, расположенных на побережье Азова. На протяжении XIII-XIV веков генуэзцы и венецианцы создали несколько довольно подробных морских карт бассейнов двух восточноевропейских морей – Черного и Азовского.

Береговая линия

Море омывает берега двух государств – Украины и Российской Федерации. Юридически акватория Азова относится к категории внутренних морей Украины и России (согласно соответствующему Договору между двумя государствами, ратифицированному еще в 2004 году). Крупнейшие города, расположенные на побережье Азовского моря: Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Приморско-Ахтарск.

Общая длина береговой линии – 1472 км. Берега Азовского моря, в основном низинные, лишь в южной части они имеют ярко выраженный уступ. Эрозионные процессы в последние десятилетия значительно активизировались. Так, некоторые участки песчаных пляжей исчезли полностью, другие – существенно уменьшились в своих размерах. Яркое тому подтверждение – остров Малый Дзендзик, которые фактически разделился на две части. Остров расположен в окрестностях города Бердянска, в северной части Азовского моря.

Куда впадают крупнейшие реки Южной России – Кубань и Дон? Ответ на этот вопрос знают немногие. Оказывается, они несут свои воды именно в Азовское море. Помимо этого, в Азов впадают десятки других относительно крупных рек (Кальмиус, Молочная, Берда, Салгир, Ея). Некоторые образуют при этом широкие лиманы: Молочный, Утлюкский, Ейский и другие.

В целом береговая линия Азовского моря отличается плавностью. Однако есть здесь и довольно большие заливы. Самые крупные из них:

- Таганрогский.

- Сивашский.

- Обиточный.

- Бердянский.

- Темрюкский.

- Казантипский.

- Арабатский.

Немало в пределах акватории данного моря и песчаных кос. Помимо уже упомянутой Арабатской Стрелки, стоит выделить Обиточную, Бердянскую, Белосарайскую, Долгую косы, а также косу с замысловатым названием Бирючий Остров.

Глубины Азовского моря

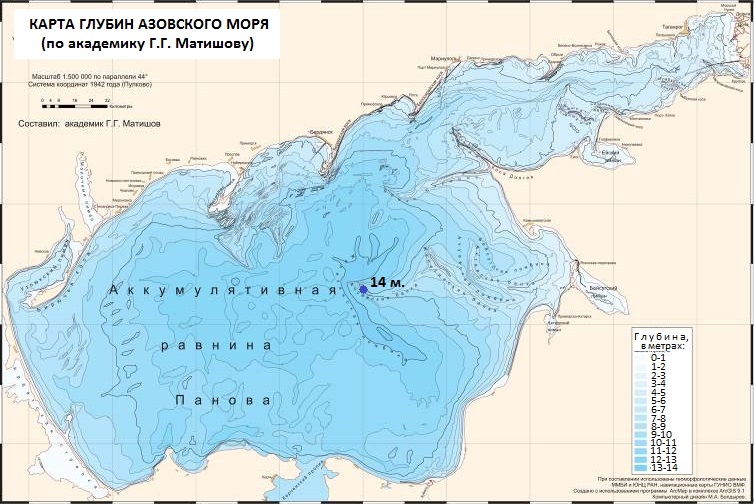

Подводный рельеф моря довольно прост (см. карту ниже). В нем нет резких, обрывистых уступов или же ям. По мере отдаления от берега глубины Азовского моря плавно и постепенно возрастают. Минимальные их значения характерны для Сивашского залива и приустьевой части реки Дон (1-2 метра). Самая большая глубина Азовского моря – 14 метров. Эта точка расположена в центральной части его акватории.

Средняя же глубина Азовского моря – 7,5 метров. И эту цифру сложно сравнивать с аналогичным показателем соседнего Черного моря (1300 метров).

Еще одна интересная деталь: береговой склон северной части Азова отличается широким и довольно протяженным мелководьем. Здесь глубины не превышают 6-7 метров. А вот для южного берега моря, наоборот, характерен более крутой подводный склон, достигающий местами глубины в 11-12 метров.

Температурный режим и соленость вод

Температурный режим Азовского моря отличается значительными сезонными колебаниями, что в целом характерно для всех неглубоких водоемов. Так, годовые амплитуды температуры воды в море достигают 26-28 градусов. Среднегодовая температура воды на поверхности моря – 11 о С, а максимальная была зафиксирована в районе города Приморско-Ахтарска (+32,5 о С).

Азовское море – одно из немногих морей умеренного климатического пояса, которое замерзает зимой. Иногда лед покрывает всю его гладь. В особо морозные дни по нему можно смело ходить пешком.

Азовское море – пресное или соленое? Конечно же, соли в нем присутствует в достаточном количестве. Тем не менее вода в нем гораздо менее соленая, нежели в Черном море. Так, средний показатель солености в Азовском море оценивается на уровне 11 ‰. Сезонные колебания, как правило, не превышают 1-2 промилле.

Прозрачность и цвет воды

Прозрачность воды в Азовском море невысокая. В разных частях акватории ее показатели колеблются в пределах от 8 до 0,5 метров. Мутность воды Азова объясняется очень просто. Две крупные равнинные реки Дон и Кубань ежегодно выносят в море огромное количество растворенных глинистых частиц. В отдельных местах они смешиваются с остатками морских микроорганизмов, формируя залежи черной целебной грязи. Окрас воды в Азовском море меняется от бледно-голубого до зеленовато-желтого.

Экологическое состояние Азова

В последние десятилетия акватория моря переживает не самые лучшие свои времена. Экологи выделяют сразу несколько острых проблем:

- Сокращение притока пресной воды в акваторию моря (вследствие возрастающего забора воды из Кубани и Дона на нужды орошения земель).

- Повышение общей солености воды в море.

- Уменьшение биологической продуктивности Азова, массовый мор рыбы.

- Активное «цветение» морской воды в летний период.

Еще одна проблема Азовского моря – промышленное загрязнение. Так, в его водах постоянно фиксируется повышенное содержание железа, нитритного и аммонийного азота. Главными загрязнителями морской акватории являются такие города, как Бердянск, Таганрог и Мариуполь.

Фауна Азовского моря

По биологической продуктивности (количество рыбы на единицу площади) Азовское море продолжает удерживать первенство в Европе. Его ихтиофауна насчитывает 103 вида рыб, причем, как морских, так и пресноводных. Самые распространенные из них: пеленгас, бычок, белуга, ставрида, азовская хамса, стерлядь. Богатый рыбный мир, в свою очередь, делает акваторию Азова весьма привлекательной для различных птиц.

Единственное млекопитающее, представленное в Азовском море, — это азовский дельфин, чушка или азовка. Это самое мелкое животное из группы китообразных. Обитает в небольших стайках, которые могут насчитывать от 2 до 10 особей, живет до 30 лет. Средний вес азовки – около 25-30 кг.

Источник

Как влияет глубина азовского моря на компонены природы?

Оно очень неглубокое, а потому богато рыбой, раз много рыбы — много водоплавающих птиц. Благодаря большим площадям мелководий хорошо зарастает

Биологическая характеристика

Азовское море — маленький, мелкий, обособленный от Черного моря водный бассейн. Лиманный характер определяет его весьма высокую продуктивность.

Но самой важной особенностью Азовского моря, которая бросается в глаза при сравнении с Черным морем, является его мелководность. Несмотря на сравнительно малую прозрачность, в летние месяцы вода в Азовском море прогревается до дна. Донные отложения также нагреваются, и это способствует развитию бентоса, большая биомасса которого вызывает удивление у исследователей. Бурное развитие планктона обеспечивают питательные вещества, поднятые со дна в водную массу и принесенные реками Ко всему этому необходимо добавить, что малая соленость воды, ограничивая разнообразие видов флоры и фауны, в то же время благоприятствует увеличению численности некоторых видов растений и животных.

Происхождение живых организмов, населяющих Азовское море, разнообразно Некоторые животные реликтовые, примерно 40 видов рыб и беспозвоночных, — представляют фауну древних понто-каспийских водоемов. К ней относятся различные виды ракообразных, кишечно-полостных животных, двустворчатых моллюсков, червей и рыб, среди которых выделяются бычки и черноморско-азовская сельдь. Однако большинство этих животных обитает не в самом море, а в опресненных районах прибрежной зоны.

Для зон, расположенных преимущественно вблизи Сиваша, характерны реликты древнегреческого периода, в течение которого морская вода была более соленой. Представителями этой древней фауны являются морской червь пектинария и моллюск лорипес. Большая часть черноморских реликтов вымерла, но на дне моря встречается множество раковин моллюсков, живших когда-то там, — венус, тапес и др.

В жизни Азовского моря большое участие принимают и средиземноморские иммигранты, среди которых встречаются массовые виды. Особенно значительную роль в продукционном процессе играют черви (нереис) и моллюски (кардиум, синдесмия, митилястер) . В общей сложности известно 22 средиземноморских вида червей и 12 видов моллюсков.

Кроме этих животных, к фауне Азовского моря относится около 20 видов пресноводного происхождения.

Фауна Азовского моря продолжает обогащаться и в наши дни. Это происходит за счет черноморских видов и видов, попадающих в море и других районов Мирового океана. Два основных фактора способствуют этому — современный морской транспорт и увеличение солености в Азовском море после введения в строй Волго-Донского канала. На корпусах кораблей или с балластной водой в Черноморский бассейн и Азовское море попали некоторые виды бентосных животных из других частей света. В числе первых можно упомянуть рака ритропанопеуса (Rtutropanopeus harrisii), который проник в Черноморский бассейн с атлантического побережья Северной Америки через Зёйдер-Зе в Голландии.

В черноморские лиманы проник и трубчатый червь мерциерелла (Mercierella enigmatica). Этот вид, образующий толстые слои из известковых трубочек на подводных предметах, впервые был обнаружен в 1921 г. в канале, соединяющем город Кан с морем. Вскоре этого червя нашли во многих районах Мирового океана. Мерциерелла, как и ритропанопеус, не выносит очень соленую воду, хорошо развивается в Азовском море и оказалась одним из основных обрастат (лей днища кораблей.

С повышением солености воды в Азовское море начинает проникать моллюск древоточец, который наносит большой вред деревянным подводным сооружениям. Этот вид обитает в более соленых частях моря. Подобное положение и у голожаберного моллюска стилигер (Stiliger bellulos), очень распространенного в Атлантическом океане, в Северном и Средиземном морях. Был обнаружен в Черном море, а позже и в Азовском.

Источник

АИС «Экологический Атлас

Азовского моря»

Работа подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № гр. проекта 01201363188

Вы здесь: АИС «Экологический атлас Азовского моря» → Особенности осадконакопления в Азовском море → Современные донные отложения Азовского моря

Современные донные отложения Азовского моря

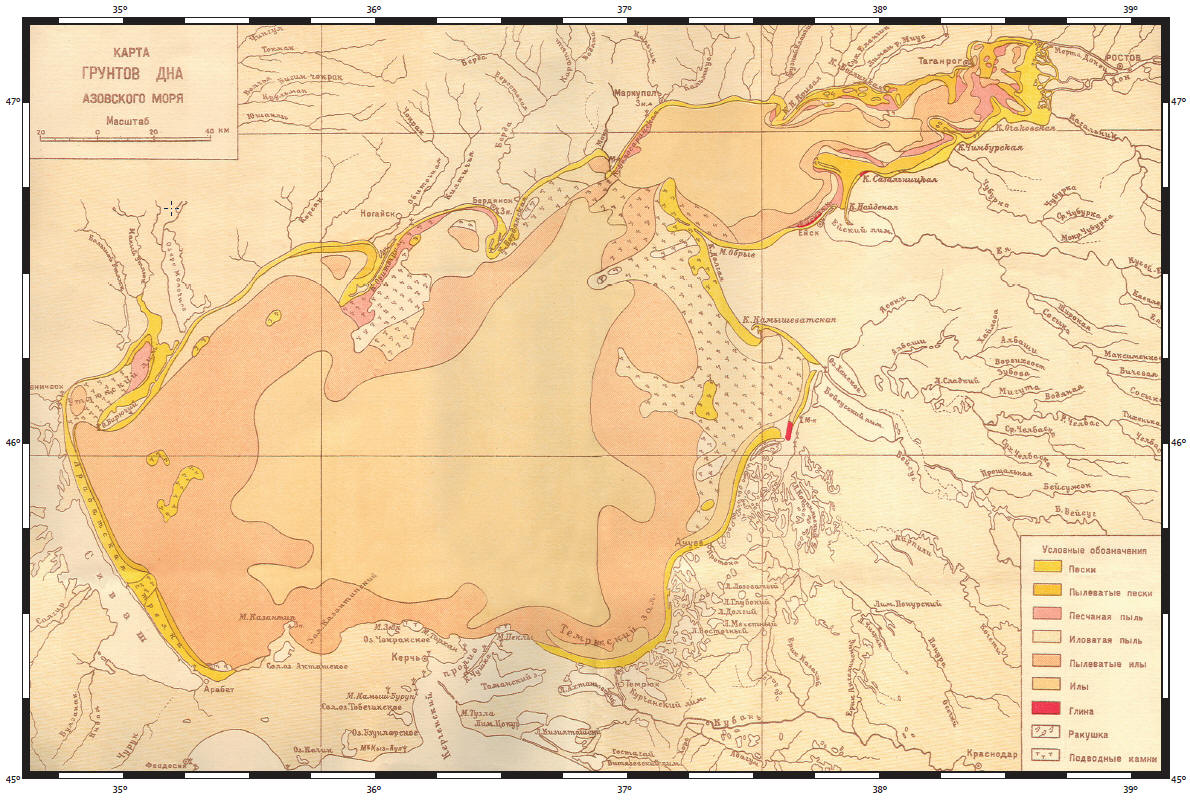

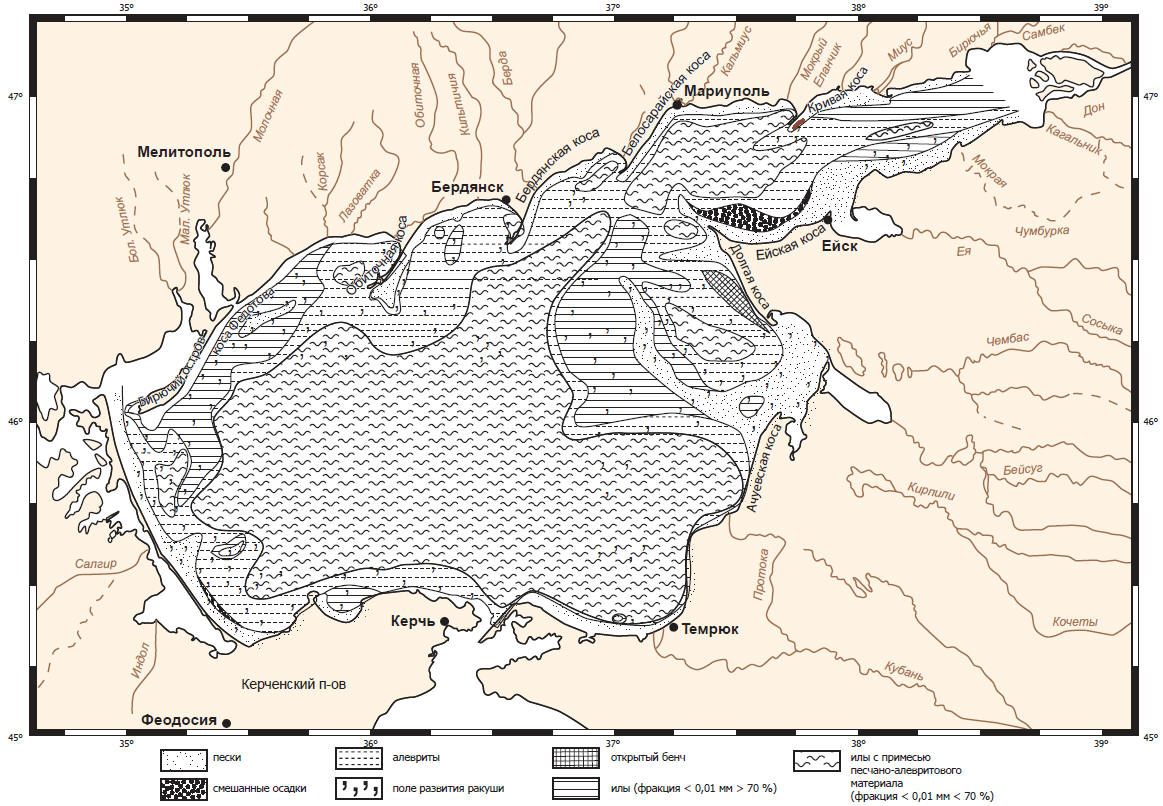

Азовское море в геологическом отношении изучалось более полутора веков. Известны основные черты геологии, источники поступления осадочного материала, главные типы донных осадков (Рисунок 1, 2), влияние антропогенного фактора на осадконакопление и другие особенности. Главный итог этого изучения – выявление специфики самого бассейна и происходящих в нем природных процессов. Вместе с тем со времени выхода обобщающей монографии Е.Ф. Шнюкова и его соавторов по геологии Азовского моря (Геология . 1974) прошло более 30 лет. Давно опубликованы работы Д.Г. Панова, А.Н. Александрова, Ю.П. Хрусталева, В.А. Мамыкиной, Ф.А. Щербакова, М.К. Спичака (Панов, Спичак, 1961; Александров, 1964; Панов, Хрусталев, 1966; Хрусталев, Щербаков, 1974; Мамыкина, Хрусталёв, 1980; Хрусталев, 1989, 1999) и других исследователей донных осадков Азовского моря. За эти годы появился новый фактический материал, сформировались новые подходы к его изучению. Претерпело значительное изменение антропогенное влияние. Прежние представления о плоском, выровненном рельефе морского дна сменились пониманием того, что этот рельеф местами весьма расчленен, как показано в разделе Геоморфологическое строение дна и берегов Азовского моря , и необходимо изучать его взаимосвязи с осадконакоплением.

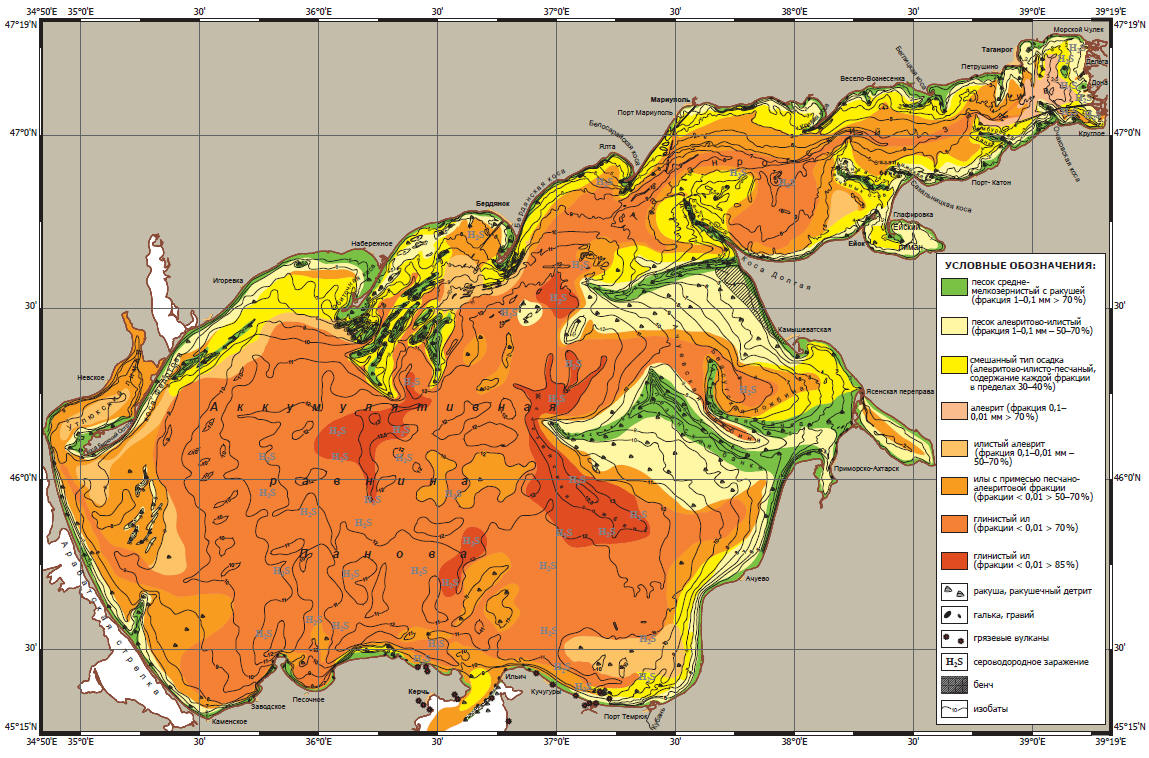

Отличительной чертой новой карты распределения донных отложений Азовского моря (Рисунок 3), составленной академиком Г.Г. Матишовым (2007), является учет крупномасштабных особенностей рельефа дна (см. раздел Новые представления о батиметрии, Рисунок 3) и локальной гидродинамики вод. При составлении карты учитывался также фактор наличия источников осадочного материала (абразионно-обвальных берегов), биопродуктивных зон моря и вектор главенствующих воздушных потоков во время пыльных бурь.

Как показано на новой карте донных отложений, господствующее положение в Азовском море занимают глинисто-илистые осадки (фракция 0,01 мм составляет более 70 %). Они распространены в основном на аккумулятивной равнине Панова. Кроме центральной и южной частей шельфа серые и темно-серые илы локально накапливаются во впадинах лиманов и заливов, в вытянутых ложбинах между банками. Характерный узкий ареал илов выстилает дно осевой ложбины Таганрогского залива на глубине 5–10 м. Все илистые осадки высокоорганичные, почти повсеместно имеют специфичный запах сероводорода (Матишов и др., 2006 и др.).

Характерное явление седиментогенеза Азовского моря – смешанный тип донных отложений. Их отличительная черта – смесь в близких пропорциях (от 25 до 40 %) фракции ила, алеврита и песка, включая детрит. Ареалы смешанных осадков тяготеют к прибрежному шельфу, к подножию всех значимых банок открытого моря, а также к центру понижения дна в крупных заливах.

Зона песков (фракция 1,0–0,1 мм – более 50 %) простирается на Азовском шельфе узким шлейфом в прибрежье на глубине до 2–6 м, а также на подводном береговом склоне кос. Песчано-ракушечные отложения слагают подводные банки на глубине 1–9 м, узкие пологие песчаные валы и гряды. Во многих местах банок отложения представляют собой ракушечник с песчано-алевритовым заполнителем.

© 2018 При полном или частичном

использовании материалов ссылка на

«Экологический атлас Азовского моря» обязательна.

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр

Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ РАН)

Адрес: 344006 г.Ростов-на-Дону,

пр. Чехова, 41

Источник