- Что произойдёт с сосудом, наполненным водой со дна океана, после подъёма? Разрушит ли его давление на поверхности?

- На глубине типичного океанического дна — около 3 километров — вода сжимается до 98.2% от её объёма на уровне моря

- 10 интересных фактов о Марианской впадине — самом глубоком месте на Земле

- Температура на дне Марианской впадины

- Обитатели Марианской впадины

- Марианский желоб

- 8. Погружение Джеймса Кэмерона в Марианскую впадину

- 9. Марианская впадина (видео)

- 10. Марианская впадина в океане – самый большой заповедник

- Мировой океан изучен хуже чем обратная сторона Луны

- Дубликаты не найдены

- Тихий океан. Закат

- Нефтяная платформа

- Актиния-мухоловка: Капкан смерти

- Спокойный Индийский океан

- Морская звёздочка

- Стая скатов

- Путь в новый неизведанный мир

- Пять тысяч миль Счастья. Путевые заметки. Часть 3. Переход на Азоры, Фуншал. Стоянка. Выход

- Больше скримеров богу скримеров, или как эффектно показать акулу-гоблина

- Что живет на глубине 1200 м ниже дна океана при температуре 120 °С?

- Кальмарочервь: Существо из бездны океана, про которое минимально информации

- Сколько же еще всего неизведанного.

- Тайна ракушки

- Любовь Орлова — потерянный металлолом

Что произойдёт с сосудом, наполненным водой со дна океана, после подъёма? Разрушит ли его давление на поверхности?

На глубине типичного океанического дна — около

3 километров — вода сжимается до 98.2% от её объёма на уровне моря

Марианская впадина имеет глубину чуть более 11 км, и там создаётся давление около 1100 атмосфер. Поэтому там вода сжимается примерно до 94% от объёма на уровне моря.

Первый глубоководный исследовательских аппарат Батисфера , представлял собой стальную сферу и опускался на глубину 900 метров

в 1930-годах .

Обычно внутри Батисферы находились два учёных, которые могли смотреть в одно из окон, в то время, как окружающая среда освещалась

из другого окна.

Во время первых погружений третье окно было закрыто стальным кожухом. Предполагалось, что на последующих погружениях там будет установлена кинокамера.

Когда заглушку заменили на кварцевое стекло толщиной 8 сантиметров было решено провести испытание Батисферы без экипажа.

После беспилотного испытания уже на корабле обнаружилось,

что Батисфера почти полностью заполнена водой. Понимая, под каким давлением находится вода внутри, капитан приказал экипажу отойти

как можно дальше и стал расшатывать болты люка.

Внезапно , без малейшего намёка, болт вырвало и масса тяжёлого металла разлетелась по палубе, подобно пушечному снаряду. Траектория была почти прямой, и латунный болт влетел в стальную лебёдку

в 10 метрах от аппарата , оставив сантиметровую выемку в более твёрдом металле. Через некоторое время из отверстия хлынул настоящий водопад, воздух смешивался с водой, создавая подобие горячего пара.

После замены окна стальной заглушкой, беспилотные испытания повторились. Но проблема вновь дала о себе знать. Для экипажа

всё могло бы закончиться весьма плачевно. Уже первые несколько

капель на глубине под огромным давлением явились бы подобием стальных пуль на поверхности, летящих со скоростью звука.

Более современный исследовательский аппарат » Элвин » способен

был выдерживать до 6 километров глубины. В этом ему помогал корпус, представляющий титановую сферу толщиной 7.5 см и диаметром 2 метра. Вероятно, что сфера толщиной 15 см сможет противостоять давлению

на глубине 11 км .

Источник

10 интересных фактов о Марианской впадине — самом глубоком месте на Земле

Несмотря на то, что океаны ближе к нам, чем отдаленные планеты Солнечной системы, люди исследовали всего пять процентов дна океана , которое остается одной из величайших загадок нашей планеты.

Самая глубокая часть океана — Марианская впадина или Марианский желоб является одним из самых известных мест, о котором мы все же знаем не очень много.

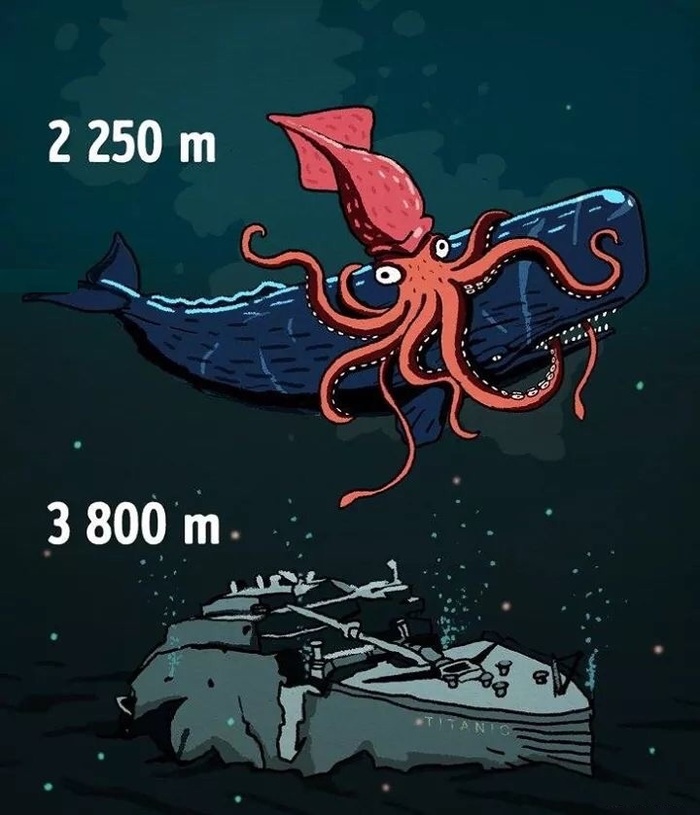

При давлении воды, которое в тысячу раз больше чем на уровне моря, погружение в это место является сродни самоубийству.

Но благодаря современным технологиям и нескольким смельчакам, которые, рискуя жизнью, спустились туда, мы узнали много интересного об этом удивительном месте.

Марианская впадина или Марианский желоб находится в западной части Тихого океана к востоку (примерно 200 км) от 15-ти Марианских островов возле Гуама. Она представляет собой желоб в форме полумесяца в земной коре длиной около 2550 км и шириной в среднем 69 км.

Координаты Марианской впадины : 11°22′ северной широты и 142°35′ восточной долготы.

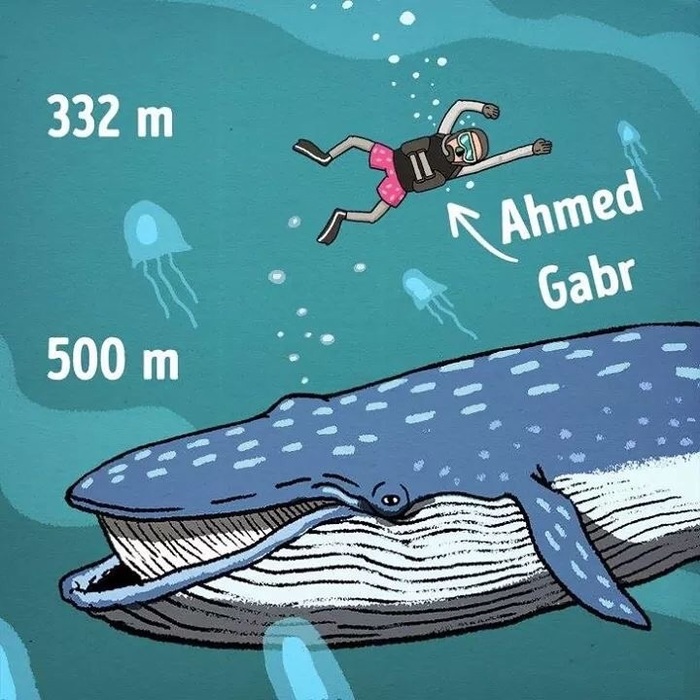

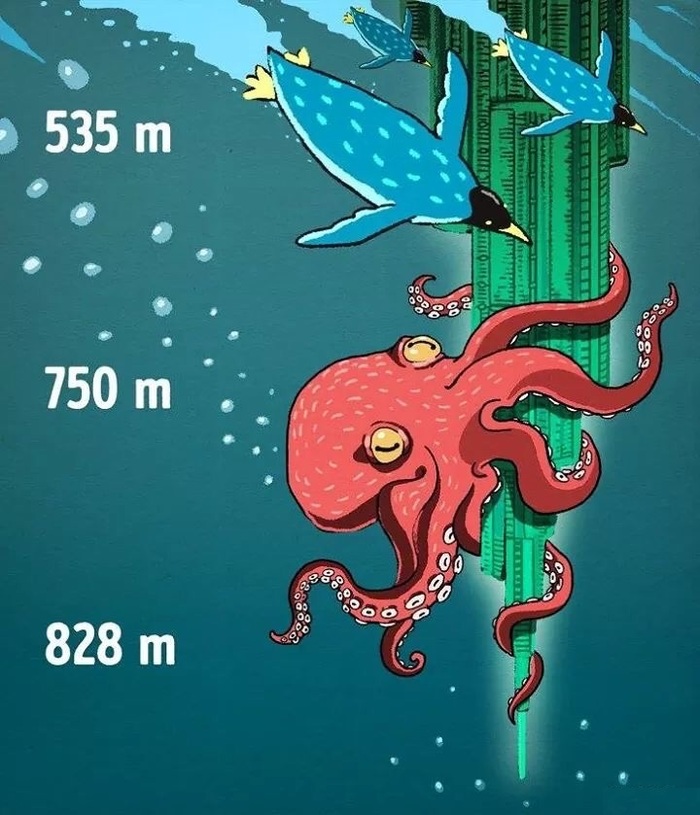

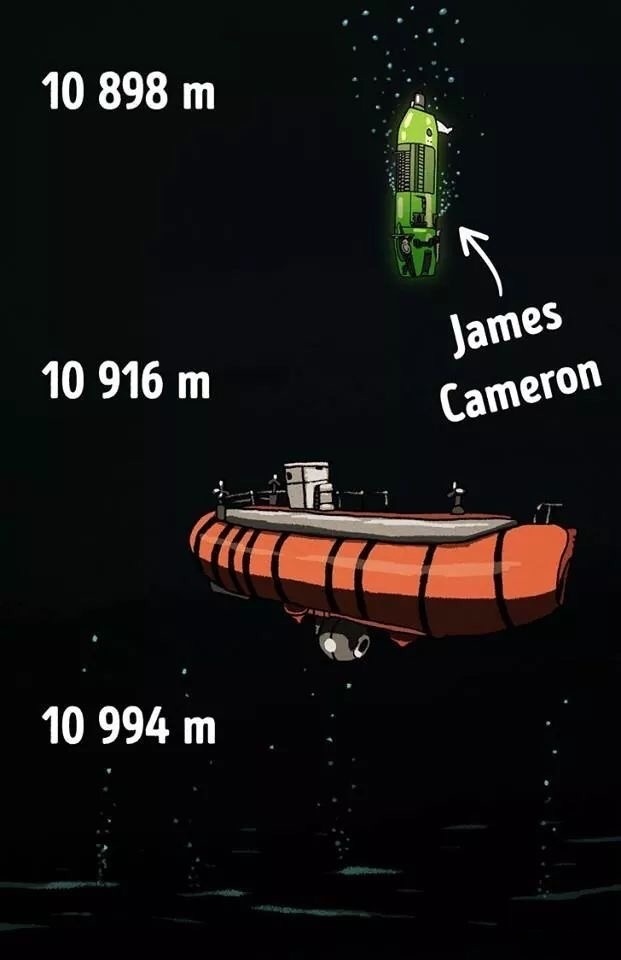

Согласно последним исследованиям 2011 года глубина самой глубокой точки Марианской впадины составляет около 10 994 метра ± 40 метров . Для сравнения высота самой высокой вершины мира — Эвереста составляет 8 848 метров. Это значит, что если бы Эверест оказался в Марианской впадине, то он был бы покрыт еще 2,1 км воды.

Вот другие интересные факты о том, что можно встретить по пути и на самом дне Марианской впадины.

Температура на дне Марианской впадины

1. Очень горячая вода

Спускаясь на такую глубину, мы ожидаем, что там будет очень холодно. Температура здесь достигает чуть выше нуля, варьируя от 1 до 4 градусов по Цельсию .

Однако на глубине около 1,6 км от поверхности Тихого океана находятся гидротермальные источники, называемые «черные курильщики». Они выстреливают воду, которая нагревается до 450 градусов по Цельсию .

Эта вода богата минералами, которые помогают поддерживать жизнь в этой области. Несмотря на температуру воды, которая на сотни градусов выше точки кипения, она здесь не закипает из-за невероятного давления, в 155 раз выше, чем на поверхности.

Обитатели Марианской впадины

2. Гигантские токсичные амебы

Несколько лет назад на дне Марианской впадины обнаружили гигантских 10-ти сантиметровых амеб, называемых ксенофиофоры .

Эти одноклеточные организмы, вероятно, стали такими большими из-за среды, в которой они обитают на глубине 10,6 км. Холодная температура, высокое давление и отсутствие солнечного света, скорее всего, способствовали тому, что эти амебы приобрели огромные размеры .

Кроме того, ксенофиофоры обладают невероятными способностями. Они устойчивы к воздействию множества элементов и химических веществ, включая уран, ртуть и свинец, которые убили бы других животных и людей.

Сильное давление воды в Марианской впадине не дает шанса на выживание ни одному животному с раковиной или костями. Однако в 2012 году в желобе возле серпентиновых гидротермальных источников были обнаружены моллюски. Серпентин содержит водород и метан, который позволяет формироваться живым организмам.

К аким образом моллюски сохранили свою раковину при таком давлении , остается неизвестным.

Кроме того, гидротермальные источники выделяют другой газ – сероводород, который смертелен для моллюсков. Однако они научились связывать сернистое соединение в безопасный белок, что позволило популяции этих моллюсков выжить.

На дне Марианской впадины

4. Чистый жидкий углекислый газ

Гидротермальный источник Шампань Марианской впадины, который находится за пределами желоба Окинава возле Тайваня, является единственной известной подводной областью, где можно обнаружить жидкий углекислый газ . Источник, открытый в 2005 году, получил свое название в честь пузырьков, которые оказались диоксидом углерода.

Многие считают, что эти источники, названные «белыми курильщиками» из-за более низкой температуры, могут быть источником жизни. Именно в глубине океанов с низкой температурой и обилием химических веществ и энергии могла зародиться жизнь.

Если бы у нас была возможность проплыть на самую глубину Марианской впадины, то мы почувствовали бы, что она покрыта слоем вязкой слизи . Песок, в привычном нам виде, там не существует.

Дно впадины в основном состоит из измельчённых раковин и остатков планктона, которые скапливались на дне впадины в течение многих лет. Из-за невероятного давления воды, практически все там превращается в мелкую серовато-желтую густую грязь.

Марианский желоб

Вулкан Дайкоку , который находится на глубине около 414 метров на пути к Марианской впадине, является источником одного из самых редких явлений на нашей планете. Тут находится озеро чистой расплавленной серы . Единственным местом, где можно обнаружить жидкую серу, является спутник Юпитера – Ио.

В этой яме, названной «котлом», бурлящая черная эмульсия кипит при 187 градусах по Цельсию . Хотя ученым не удалось исследовать это место детально, возможно глубже содержится еще больше жидкой серы. Это может раскрыть секрет происхождения жизни на Земле .

Согласно гипотезе Геи, наша планета является одним самоуправляемым организмом, в котором все живое и неживое соединено для поддержания ее жизни. Если эта гипотеза верна, то ряд сигналов можно наблюдать в естественных циклах и системах Земли. Так соединения серы, созданные организмами в океане, должны быть достаточно стабильны в воде, чтобы позволить им перейти в воздух, и вновь вернуться на сушу.

В конце 2011 года в Марианской впадине было обнаружено четыре каменных моста , которые простирались с одного до другого конца на 69 км. Похоже, что они сформировались на стыке Тихоокеанских и Филиппинских тектонических плит.

Один из мостов Dutton Ridge , который был открыт еще 1980-х годах, оказался невероятно высоким, как небольшая гора. В самой высокой точке, хребет достигает 2,5 км над «Бездной Челленджера»

Как и многие аспекты Марианской впадины, предназначение этих мостов остается неясным. Однако сам факт того, что в одном из самых загадочных и неизведанных мест, обнаружили эти формирования, является удивительным.

8. Погружение Джеймса Кэмерона в Марианскую впадину

Начиная с открытия самого глубокого места Марианской впадины — «Бездны Челленджера» в 1875 году, здесь побывало всего три человека. Первыми были американский лейтенант Дон Уолш и исследователь Жак Пикар , которые совершили погружение 23 января 1960 года на судне «Триест».

Через 52 года сюда отважился погрузиться еще один человек – известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон . Так 26 марта 2012 года Кэмерон спустился ко дну и сделал несколько фотографий.

Во время погружения Джеймса Кэмерона в 2012 году к «Бездне Челленджера» на батискафе DeepSea Challenge , он пытался наблюдать за всем, что происходит в этом месте, пока механические неполадки не вынудили его подняться на поверхность.

Пока он был в самой глубокой точке мирового океана он пришел к шокирующему выводу о том, что он был абсолютно один. В Марианской впадине не было страшных морских монстров или каких-то чудес. Согласно Кэмерону самое дно океана было «лунным…пустым…одиноким», и он чувствовал » полную изоляцию от всего человечества «.

9. Марианская впадина (видео)

10. Марианская впадина в океане – самый большой заповедник

Марианская впадина является национальным памятником США и самым крупным морским заповедником в мире .

Так как он является памятником, существует ряд правил для тех, кто хочет посетить это место. В пределах ее границ, рыболовство и добыча полезных ископаемых здесь строго запрещена. Однако плавать здесь разрешено, так что вы можете стать следующим, кто решится отправиться в самое глубокое место в океане.

Источник

Мировой океан изучен хуже чем обратная сторона Луны

Человек с древности интересовался тем, что происходит в глубинах мирового океана, пытаясь проникнуть в его тайны. Своей бескрайностью подводный мир всегда привлекал человека.

Иногда ученые шутят, что воды мирового океана исследованы намного хуже, чем обратная сторона Луны. Частично они правы, ведь в настоящее время мировой океан изучен всего на 5 процентов.

В одной из шумерских легенд говорится о том, что Гильгамеш отправился на дно океана в поисках водорослей, способных подарить ему бессмертие, но ему не повезло. С тех пор интерес к океанскому дну не утихает.

Еще задолго до того, как человек начал осваивать космос и исследовать загадки Вселенной, началось изучение океанских глубин. Было построено немало батискафов, автономных подводных аппаратов, камер подводного наблюдения.

После того, как в 1961 году Ю.Гагарин совершил первый полет в космос, внимание человечества переключилось на изучение воздушного океана, потому как его тайны стали казаться более доступными, нежели подводные.

Изучение морских глубин приостановилось, тем не менее, ученым стало известно, что на океанском дне существуют настоящие подводные реки – участки, где метан, сероводород и прочие углеводороды через трещины просачиваются и смешиваются с водой, после чего, подобно рекам начинают движение. Это явление получило название «холодное просачивание», но эпитет «холодное» вовсе не означает, что температура этих так называемых рек ниже, чем вода, которая их окружает.

Помимо подводных рек на дне океана существуют и подводные водопады, большинство из которых намного больше наземных водопадов. В настоящее время известно о существовании 7 таких подводных водопадов. Они возникают в результате разницы температур и солености воды в различных участках океана, а также сложного рельефа дна. При наличии подводных склонов и разных условий на границе акваторий плотная вода стремится заместить менее плотную воду на дне.

Иногда можно наблюдать такое явление, как «молочные моря». Это большие участки океана, которые светятся. Несмотря на то, что ученым удалось сделать немало фотографий подобных морей, объяснить их происхождение они так и не смогли. Одна из многочисленных версий гласит, что молочное море – это результат люминесцентных бактерий, создающих продолжительное свечение на больших участках океана.

Кроме того, науке известны случаи обнаружения в океане ложного дна. Впервые такое дно было обнаружено в 1942 году, когда группа специалистов по акустическому зондированию обнаружила на глубине около 400 метров странную прослойку, которая отражала звуковые волны. Позже было установлено, что в ночное время этот слой поднимался к водной поверхности, а днем опускался на глубину. Тогда и было установлено, что ложное дно может быть образовано живыми организмами, избегающими дневного света, как было выяснено позже, — кальмарами. В стаях они умеют равномерно распределяться, формируя таким образом плотную массу, препятствующую проникновению звука.

В то же время со дна океана периодически слышны странные звуки. Эти звуки можно уловить при помощи акустических систем, которые пришли в науку от военных. В 1960-х годах специалистами военно-морских сил США была установлена в океане глобальная сеть гидрофонов (то есть, приборов, которые способны принимать звук под водой). Эта сеть была нацелена на ведение слежки за советскими подводными лодками. Такая система позволила обнаружить место гибели в мае 1964 года атомной подлодки США «Скорпион». В качестве яркого примера точности, с которой звуковой сигнал может обнаруживать место трагедии, чаще всего приводят пример с гибелью в 1968 году советской подлодки К-129 в водах Тихого океана. Однако в данном случае, как было установлена, такая точность обнаружения обусловлена тем, что американская подводная лодка «Меч-рыба» (которая была участницей столкновения) зафиксировала координаты трагедии…

В 1991 году к использованию акустической системы допустили гражданских, но больших открытий за этим не последовало, кроме обнаружения «песен» китов, раскатов подводных землетрясений, трения айсбергов о дно и друг друга и гула винтов подлодок.

Но вернемся к странным звукам. Их улавливали в океанских глубинах в 1991-1994 годах. Потом этот феномен внезапно пропал, однако спустя десятилетие появился вновь, став более сильным и разнообразным.

Все ученые, которые пытались разобраться в природе этих звуков, лишь руками разводят, потому что ни чьи это сигналы, ни откуда они исходят, установить не удалось.

Вообще, кроме этих странных звуков, океан таит в своих глубинах немало тайн. Но в океане есть такие места, где страх просто зашкаливает: там исчезают самолеты и корабли вместе с экипажами, появляются светящиеся круги и огромные водовороты.

Самое интересное, что в мировом океане есть место, где все эти феномены присутствуют и существуют одновременно. Это знаменитый Бермудский треугольник. Площадь его составляет примерно один миллион квадратных километров. Впервые об исчезновении в этой зоне самолетов и кораблей заговорили в середине прошлого столетия. В декабре 1945 года из полета не вернулись пять бомбардировщиков «Эвенджер». Перед исчезновением пилоты передали сообщение о том, что они полностью дезориентированы. На их спасение был отправлен гидросамолет, но и он пропал. До конца столетия в данном районе было зафиксировано примерно полсотни случаев исчезновения самолетов и кораблей.

На протяжении 50 лет было выдвинуто немало теорий, от фантастичных и псевдонаучных до потусторонних сил и инопланетян. Наиболее достоверная теория принадлежит австралийцу Джозефу Монагану, который говорил о том, что на дне океана есть большие запасы сероводорода и метана. Метан в условиях тектонической активности переходит из твердого состояния в газообразное и прорывается в виде пузыря наверх. Затем концентрируется у поверхности, что может вызывать сбои в управлении самолетов и кораблей. А поскольку плотность воды в местах скопления газа резко менялась, то это приводило к затоплению судов.

Бермудский треугольник обладает и другими странностями, которые объяснить значительно сложнее. К примеру, эффект «летучего голландца», когда корабль остается без повреждений, но команда при этом полностью исчезает. По мнению ученых, объяснение следует искать в инфразвуке, который создают те же газы на опасной для человека частоте. Под воздействием инфразвука у человека развивается чувство безотчетной паники и страха, и моряки бросаются за борт, чтобы от этого чувства избавиться. Но остается непонятным, почему в таком случае в середине 80-х годов случаи исчезновения экипажей прекратились.

Кроме того, в этой зоне зафиксированы и значительные отклонения силы притяжения, которая здесь намного больше, чем по всей планете. Этим обусловлено и формирование теплого течения Гольфстрим и движение его к европейскому северу. А относительно уменьшения количества катастроф в районе Бермудского треугольника, то многие объясняют это совершенствованием технического оборудования самолетов и кораблей и появлением космической навигации.

Еще одним аномальным местом в мировом океане является Саргассово море, которое очень часто путают с Бермудским треугольником. Феномен данного района заключается в том, что океанические течения здесь двигаются по часовой стрелке, образуя гигантскую воронку. Температура воды там гораздо выше, чем за пределами моря. Здесь практически всегда штиль, иногда можно наблюдать миражи, к примеру, когда солнце одновременно появляется на востоке и на западе. Этот район очень сейсмически активен. Конечно, уже давно никто из моряков не говорит о том, что водоросли в этом месте плотоядны и поедают людей, но ученые доказали, что гигантский водоворот, который порождает мелкие водовороты, порождает в воздухе минициклоны, которые могут потопить небольшие по размеру самолеты.

Есть в Тихом океане и место, которое называют морем Дьявола. Его нет ни на одной карте мира, но, тем не менее, моряки обходят его стороной. В этом районе неожиданно начинаются бури, которые сменяются мертвыми зыбями. Здесь нет ни рыбы, ни птиц.

Море Дьявола крайне сейсмически активно. Дно здесь находится в процессе формирования, и появление вулканических островов здесь происходит внезапно и очень быстро. Большое количество кораблекрушений в этом районе специалисты списывают на навигационные ошибки. Но есть и другая причина – очень высокая циклоническая деятельность. Здесь бушуют тайфуны и тропически циклоны, которые зарождаются в западной части Тихого океана, у Филиппинских и Марианских островов.

А вот и еще одно место, которое пользуется недоброй славой. Находится оно у побережья Западной Африки и носит название пролив Доброй Надежды. За несколько сотен лет здесь потерпели крушение немало кораблей. Основными причинами их стали неустойчивая погода и большие волны, которые океанологи называют еще эпизодическими. Это волны большой высоты, которые могут достигать 30 метров. Их образование связано с наложением волн одна на другую, причем, высота эпизодической волны равна сумме высот этих когерентных волн. Эпизодически волны не меняют своей формы, и могут распространяться на большие расстояния с сохранением своей энергии. Перед волнами образуются такие же большие впадины. Конечно, в океане есть еще немало мест, где появляются такие гигантские волны, но у мыса Доброй Надежды они особенно опасны.

В Норвежском море существует водоворот Мальстрема. Он не такой большой, как в Саргассовом море, но также наводит ужас на моряков. Водоворот возникает два раза в сутки. В центре воронки появляется впадина, в которой уровень воды на десятки метров ниже уровня океана, а энергия водоворота, по оценкам океанологов, в десять раз больше энергии обычного течения. Но это еще не все: примерно раз в полгода водоворот меняет свое направление.

А в Персидском заливе есть место, где замечены НПО – неопознанные подводные объекты. О них мало кто слышал, но история знает немало случаев встреч моряков и путешественников с НПО.

Данный район характеризуется тем, что там периодически появляются гигантские светящиеся и вращающиеся круги на водной поверхности. Раньше существовала гипотеза о том, что появление этих кругов связано с подводными землетрясениями, которые возбуждают свечение планктона. Но в последние годы эта теория подверглась критике из-за того, что не может объяснить логику в превращениях этих кругов, ученые не могут объяснить природу правильной кругообразной формы и лучей, которые исходят из одного центра, и огромную скорость вращения этих образований. Поэтому вполне серьезно обсуждается версия об НПО.

Это далеко не все загадочные места и феномены мирового океана. Наверное, даже не стоит мечтать о том, что в ближайшее время он откроет человечеству все свои тайны.

Дубликаты не найдены

«Но вернемся к странным звукам. Их улавливали в океанских глубинах в 1991-1994 годах. Потом этот феномен внезапно пропал, однако спустя десятилетие появился вновь, став более сильным и разнообразным.»

Все просто. Это Ктулху

Его пытались пробудить, но он сказал «еще 15 годиков. «

Считали как раз те ребята, у которых мозг только на 20% задействован.

а потом его отпустило

прочитал с удовольствием ))

площадь бермудского треугольника больше миллиона квадратных километров? инфа 100? вот бы меня так штырило

Бермудского треугольника не существует, это выдумка.

хуже это еще не означает что можно выкатывать такую антинаучную хуету

Nikon D750, Nikon 70-300, 240mm, f/8, ISO200, 1/1250

Тихий океан. Закат

Закат, это трещина между Мирами, — сказал Дон Хуан.

Нефтяная платформа

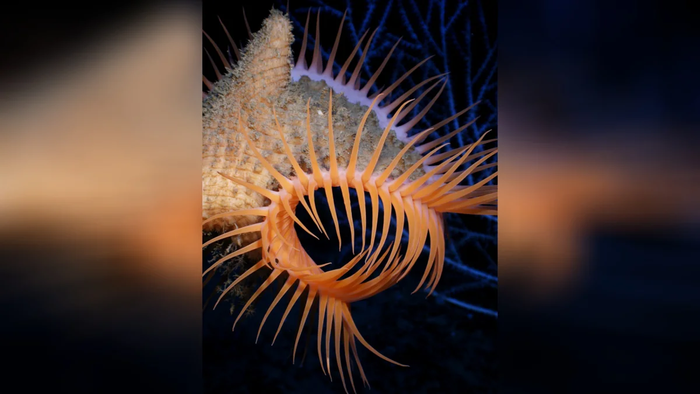

Актиния-мухоловка: Капкан смерти

Зачем изобретать велосипед, когда уже есть отработанная схема, которая себя зарекомендовала? Всё равно на разные условия существования и абсолютно другую среду обитания — работает же! По этому принципу и живет актиния, перенявшая у венериной мухоловки парочку удачных идей.

Сгорая от стыда из-за кражи чужой задумки или просто скрываясь от авторского права, животина забралась очень далеко от оригинала. Она сбежала на дно морское, причем на самое что ни на есть глубоководное — 1-2 километра вниз.

Столкнуться с ней можно на глубинах у Западной Африки, в Мексиканском заливе и неподалеку от Американского Самоа. Первый раз животину обнаружили случайно. Ее тупо задели батискафом, а актиния, недолго думая, свернулась калачиком и харкнула светящейся слизью в обидчиков, благодаря чему ее и заметили.

В отличие от оригинала актиния не проживает среди буйных джунглей, потому как вокруг плотность населения едва ли выше, чем у нас на северах. В этих землях актиния вместе с глубоководными морскими ежами — настоящие доминаторы. Картина здесь весьма унылая: голые скалы и одинокие уродливые «цветки» бледно-оранжевого цвета на длинном тонком «стебле». Только вместо лепестков на них бахрома из щупалец. Отростки усеяны жалящими стрекательными клетками.

Как раз с их помощью животина и добывает себе провиант. Ну, как добывает, просто ждет в месте с сильным потоком проплывающую мелочь, открыв пасть против течения. В ни разу не скопированную ловушку попадутся местные аналоги насекомых — креветки, личинки медуз, мальки, короче мелкая придонная мелочевка. Их актиния хватает абсолютно так же как мухоловка — закрывает «пасть» с щупальцами, нейтрализует добычу стрекательными клетками, и переваривает всю мелочь в кишечной полости.

Так как актинии в принципе другими органами не обладают, то кишечной полостью «венерина мухоловка» и цепляется к морскому дну. Но это в зрелом возрасте. Молодые актинии не против немного подвигаться, прежде чем окончательно осесть в подходящем месте. Правильная координация мышц и работы гидроскелета тулова помогает подводным цветам «ходить» по дну.

А вот дела семейные актинии пока покрыты мраком. На морское дно чрезвычайно сложно добраться, чтобы разобраться во всех личных подробностях. Но наверняка наша героиня умеет делиться почкованием пополам, как ее родня.

Спокойный Индийский океан

Морская звёздочка

Продолжаю рисовать подводных обитателей.

Морская звёздочка задумалась о том, как она докатилась до такой жизни..

Стая скатов

Путь в новый неизведанный мир

Пять тысяч миль Счастья. Путевые заметки. Часть 3. Переход на Азоры, Фуншал. Стоянка. Выход

Продолжаю рассказ о нашем с дочерью переходе от берегов Англии к берегам Канады на старенькой яхте Westerly Longbow 32′, в 2003 году. Сегодня вы увидите наш переход из Ля Коруны, Испания на Азоры, Фуншал. Стоянка на острове. Выход на Канарские острова.

Больше скримеров богу скримеров, или как эффектно показать акулу-гоблина

Не знаю, как я смотрел эти документалки в детстве, а сейчас, как в анекдоте про охоту на медведя — умом понимаю, но перестать срать не могу.

Что живет на глубине 1200 м ниже дна океана при температуре 120 °С?

Бескрайние просторы Вселенной таят множество секретов, которые нам, возможно, никогда не удастся раскрыть. Но что нам далекий Космос, если даже на родной планете, где мы обитаем уже не первую тысячу лет, есть места, покрытые завесой таинственности.

И чем меньше мы знаем, тем сильнее наш страх. Как говорится, мы не боимся темноты, мы боимся того, что может в ней скрываться. Вполне вероятно мы исследуем и изучаем не из-за любопытства, праздного или здравого, а из-за страха, переполняющего нас, когда мы смотрим в кажущуюся бесконечной бездну. Как тут не упомянуть океан, а точнее его глубины.

Жизнь на дне, где нет света, почти нет еды, где сама жизнь, будучи изощренно прекрасной, с каждым новым ответом порождает десяток новых вопросов. Группа ученых из Род-Айлендского университета (США) провела исследование бездны, выявив организмы, способные существовать на глубине 1200 м и при температуре 120 °С. Что это за организмы, и как им удается выживать в столь суровых условиях? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых. Погружаемся.

Мировая литературная классика полнится произведениями, так или иначе связанными с океаном и его глубинами. В каждом из произведений океан предстает чем-то могучим и непреодолимым, таинственным и манящим, завораживающим и пугающим. При упоминании океана сразу всплывают «Моби Дик» Германа Мелвилла, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя и многочисленные творения королей ужаса Говарда Лавкрафта и Эдгара Аллана По.

Столь трепетное отношение к океану вполне объяснимо. Он всегда рядом, он был до нас и, вполне возможно, будет и после. Ученые прикладывали максимум усилий, чтобы разгадать его тайны, на протяжении веков.

Водолазный колокол Сполдинга (иллюстрация из журнала «The Saturday Magazine», 1839 год), прародитель которого был впервые описанный Аристотелем еще в IV веке до н.э.

В наши дни изучение глубин стало намного проще, ввиду технологического развития. Множество устройств, инструментов и оборудования было создано исключительно с целью глубоководных исследований. Естественно, одним из основных центров внимания подобных исследований являются организмы, живущие в этой среде.

Глубоководное бурение океана позволило пробудить Ктулху установить, что на глубине до 2.5 км ниже дна процветает микробная жизнь. Важно то, что с увеличением глубины (внутри дна) увеличивается и температура. Около 50% глобального объема морских отложений демонстрируют температуру выше 40 °C. Проблема в том, что большая часть исследований этой среды проводилась в местах с температурой

Нанкайский желоб (Nankai Trough).

Гемипелагические аргиллиты и туфы возрастом 16 миллионов лет и толщиной 600 м за последние 0.4 миллиона лет засыпались отложениями, образовавшими поверх них слой той же толщины. Первые признаки микробной жизни в теплых отложениях на глубине

800 м и температуре от

80 до 90 °C были обнаружены еще два десятка лет тому назад, однако ограниченность возможностей оборудования того времени не позволила изучить этот регион более детально. К счастью, оборудование за эти годы стало намного лучше.

Ученые организовали экспедицию при поддержке IODP (Международная программа изучения океана) в области C0023 (32°22.0018′N, 134°57.9844′E, глубина воды 4776 м), расположенной рядом с местом первого открытия микробной жизни в почве. Во врем бурения была достигнута глубина 1177 м ниже дна, где была зафиксирована температура 120 ± 3 °C. Производился забор образцов, которые в дальнейшем анализировались для получения данных о числе живых клеток.

В исследуемой зоне C0023 глубинный профиль концентраций клеток заметно отличается от глобальной тенденции постепенного уменьшения концентраций клеток, наблюдаемой в аналогичных глубоких, но существенно более холодных (

300–400 mbsf (meters below sea floor, т.е. метров ниже морского дна) концентрации вегетативных клеток резко падают на два порядка и приближаются к MQL (minimum quantification limit, т.е. минимальный предел количественной оценки) при повышении температуры с 40 до 50 °C (1А).

Одновременно с этим концентрация эндоспор, т.е. спящих устойчивых структур, связанных с бактериальным типом Firmicutes, которые широко встречаются в морских отложениях и почвах, увеличивается до 2х105 клеток/см3 (1В). Тем не менее небольшая популяция микробов сохраняется при> 50 ° C в форме вегетативных клеток и эндоспор.

Любопытно, что вплоть до самого горячего (120 °C) слоя отложения, содержащие микробные сообщества с количеством вегетативных клеток до 400 клеток/см3, чередуются со слоями толщиной до 192 м, в которых клетки не были обнаружены вообще (1А).

Ученые отмечают, что подобные наблюдения хоть и наталкивают на вероятность загрязнения в ходе бурения, однако дополнительные исследования показали, что все обнаруженные клетки происходили именно из отложений (т.е. не были случайно занесены из другой среды).

В соответствии с чрезвычайно низкой концентрацией вегетативных клеток и сложностью извлечения ДНК из эндоспор, полученных ДНК было недостаточно для получения надежных данных о микробном сообществе, обитающем на глубине более 320 mbsf. В образцах с глубины менее 320 mbsf микробиом напоминал сообщества, обнаруженные в неглубоких подземных отложениях.

В отличие от рассеянного распределения вегетативных клеток в отложениях при температуре > 50 °C, эндоспоры демонстрируют четкую зональность (1B), что было количественно определено путем обнаружения биомаркера дипиколиновой кислоты (DPA). Вполне вероятно, что значительные уровни DPA могли накопиться после распада эндоспор, учитывая склонность 2-карбоксилированных пиридинов к декарбоксилированию при умеренном кратковременном нагревании.

Концентрация эндоспор заметно возрастает в слое отложений

200 м с температурным интервалом от 75 до 90 °C, а максимум в 1.2х106 эндоспор/см3 наблюдался при 85 °C.

Среднее отношение эндоспор к вегетативным клеткам превышает 6000 в отложениях ниже 350 mbsf и, следовательно, на два-три порядка выше, чем в холодных донных отложениях. Вероятно, накопление эндоспор в отложениях, которые почти лишены вегетативных клеток, связано с термической историей исследуемого региона начиная с момента образования верхнего слоя отложений порядка 0.4 миллиона лет назад. При этом анализ породы показал, что возраст микробной активности составляет порядка 16 миллионов лет. Еще один любопытный факт заключается в том, что в слоях на глубинах от 570 до 633 mbsf и от 829 до 1021 mbsf не было обнаружено ни вегетативных клеток, ни эндоспор.

Высокая концентрация метана со средним изотопным составом углерода (δ13C-CH4) в -61.3 ± 3.0 ‰ (2A и 2B) указывают на биогенный метаногенез, по крайней мере, до температуры от 80 до 85 °C на глубине

730 mbsf (SMTZ, т.е. до зоны перехода сульфат-метан).

Положительное изменение δ13C-CH4 в SMTZ (2B) указывает на биогенный сток метана и согласуется с предыдущими наблюдениями, которые продемонстрировали активность термофильных анаэробных окисляющих метан сообществ при этих температурах.

Ниже зоны SMTZ метан присутствует только в микромолярных концентрациях, с увеличением значений δ13C-CH4 и уменьшением соотношений метан/этан, указывающих на относительное увеличение термогенных углеводородов (2B).

В исследуемой области C0023 эксперименты с радиоактивными индикаторами выявили современную метаногенную активность в 65% исследованных образцов (2D). Потенциальные скорости метаногенеза за счет снижения содержания СО2 в отложениях на глубине ниже 300 mbsf, была ниже 4 пмоль/см3 в день. Эти данные соответствуют предыдущим исследованиям глубоководного дна.

Показатели метаногенеза варьируются в зависимости от исследуемой глубины. Самый низкий наблюдается ниже зоны SMTZ ( 100 °C. При такой температуре микробы, вероятно, требуют больше энергии, а потому перерабатывают субстрат быстрее, чем при более низкой температуре.

Вышеописанные результаты дают понять, что существует тесная связь между микробной жизнью, температурой и глубиной ниже уровня дна. Примером этого является массовый коллапс популяции вегетативных клеток в отложениях возрастом 100 °C, где механическая прочность и соленость возрастают по направлению к поверхности интерфейса донных отложений.

Гидравлическое сообщение между базальтами и вышележащими отложениями подтверждается наличием эпигенетической минерализации в виде жил кальцита и железистых оксидов металлов. За счет этого имеется массоперенос между базальными отложениями и базальтовым водоносным горизонтом*.

Водоносный горизонт* — осадочная горная порода, представленная одним или несколькими слоями горных пород с различной степенью водопроницаемости.

За счет этого снижается давление и происходит восполнение субстратов, таких как восстановленное железо и сульфат. Данный процесс и позволяет микроорганизмам развиваться в средах, которые в противном случае были бы необитаемы.

Для более детального рассмотрения нюансов исследования рекомендую заглянуть в доклад ученых и дополнительные материалы к нему.

В рассмотренном нами сегодня труде ученые поделились своими находками, полученными в ходе исследовательского бурения до глубины 1777 метров ниже дна океана. Как оказалось, даже там есть жизнь, что особенно удивительно, если учесть местный жаркий «климат», ибо температура в глубоких слоях отложений составляет порядка 120 °C.

На первый взгляд, в таких условиях не должно быть признаков жизни, однако ученые обнаружили наличие микроорганизмов, которые приспособились к суровой среде обитания. Но самое любопытное в том, что на меньших глубинах с температурой около 45 °C не было обнаружено никаких организмов. Другими словами, дно океана напоминает записную книжку эксцентричного писателя, решившего написать пару строк на первой станице, пропустить десяток, и продолжить с середины.

Основным двигателем жизни на глубине почти 1200 метров ниже дна при температуре 120 °C ученые считают гидродинамическую взаимосвязь между слоями отложений, которая позволяет наполнять более глубокие слои питательными веществами.

Авторы исследования не боятся открыто говорить о том, что полученные результаты являются лишь малой долей того, что можно будет открыть в будущем. Единственное препятствие на пути к этому — технологии. На данный момент пока еще нет инструментов, позволяющих полноценно проанализировать образцы, полученные в ходе глубоководного бурения. Слишком много данных остаются неучтенными, что влияет на понимание общей картины происходящего в столь чуждой для человека среде. Посему ученые намерены направить все свои усилия на решение этой проблемы.

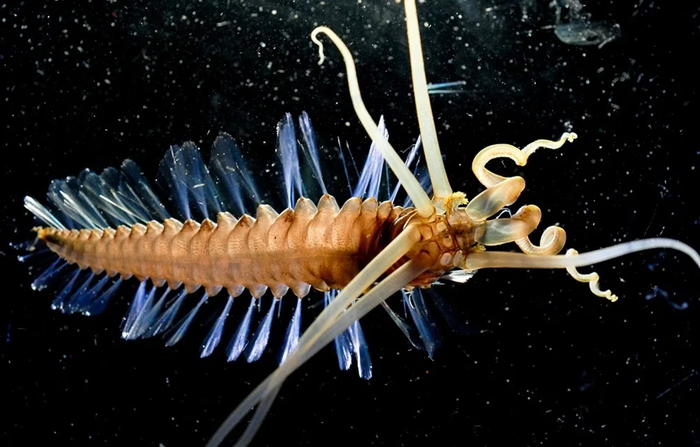

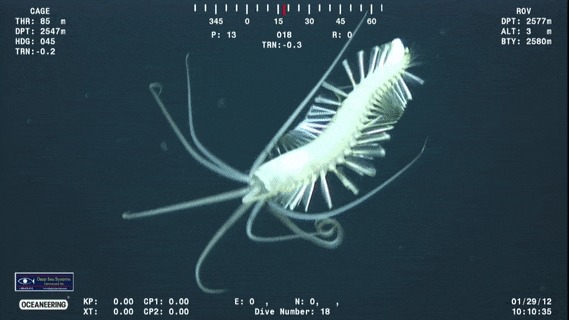

Кальмарочервь: Существо из бездны океана, про которое минимально информации

Поздоровайтесь с нашим гостем.

Иногда людям снится странная дичь, в которой к ним являются диковинные монстры. Например, червь-некрофил с гигантскими щупальцами на башке, как у осьминога. А иногда кошмары становятся реальностью: их находят на глубине моря, и они попадают к нам на обзор. Знакомьтесь, кальмарочервь — живое воплощение самой больной фантазии!

Простите, вы 10 рублей на пиво не подкинете?

Успокоим сразу: встретиться с ЭТИМ вам удастся только в страшном сне. Обитает порождение бездны в море, да на такой глубине, что мы, простые смертные, никогда этого чуда-юда в живую не увидим. Даже учёные обнаружили эту ожившую галлюцинацию совсем недавно — ровно 13 лет назад (символично, не находите?).

Плескалось чудище в водах Тихого океана около Индонезии. Нашли его в ходе глубоководной экспедиции на глубине почти 3 километров. Те, кто это нечто увидели, и врубиться-то толком не могли, что перед ними такое: продолговатое, членистое, с огромными щупальцами. Одним словом — страшный зверь, которого даже ловить по началу не стали.

Червь, конечно, жуткий, но вылавливать его не стали не из-за мрачной внешности. Учёные боялись, что червь попросту расшибётся об стенки контейнеров, и они убьют животину зазря.

Лишь в 2010 году, когда животное было поймано для пополнения глубоководного бестиария, стало понятно, что это — просто червь. Ну как — просто червь? На лице — 10 внушительных щупалец, вдоль тела — 25 пар полупрозрачных плавников-щетинок, да и размеры впечатляют: аж 9 сантиметров.

Тот самый случай, когда 9 см это много!

Вы уже наверняка представили, как это порождение глубин потрошит несчастных морских созданий своими щупальцами? Что ж, реальность оказалась не такой эпичной, но не менее мрачной. Кальмарочервь — не убийца, зато натуральный некрофил. Всю свою жизнь животное сидит на диете из «глубоководного снега». Так поэтично назвали останки трупов, экскрементов и мёртвого планктона, опускающихся мелкими хлопьями на дно океана.

Живёт червь не на самом дне, а на 100-200 метров над ним. Океанологи предполагают, что кальмарочервь — переходная форма от донных червей к червям, обитающих в толще воды.

Но тогда зачем же этому чудику нужны такие щупальца? Во-первых, чтобы вылавливать всю вышеперечисленную дрянь из воды. Во-вторых, щупальца для кальмарочервя не совсем конечности, а скорее. носы. По ароматам, разносящимся подводными течениями, черви находят участки с более высокой концентрацией пищи. Так как морские просторы безграничны, то и органы обоняния должны быть максимально мощными, потому отростков у глубоководных тварей с десяток штук и все они превосходят размеры тела. Это всё равно, как если бы у вас было десять носов длиной с ногу!

Когда решила сделать себе высокий хвостик.

Свою любовь, кстати, животинки тоже находят по запаху. Было бы очень интересно узнать о том, как эти существа шпрехаются и производят себе подобных, но, увы, эта тайна, покрытая глубоководным мраком: ещё никому не удалось это увидеть. Так что нам остаётся только гадать, какая камасутра творится на дне в целом, и у кальмарочервей в частности.

Сколько же еще всего неизведанного.

Тайна ракушки

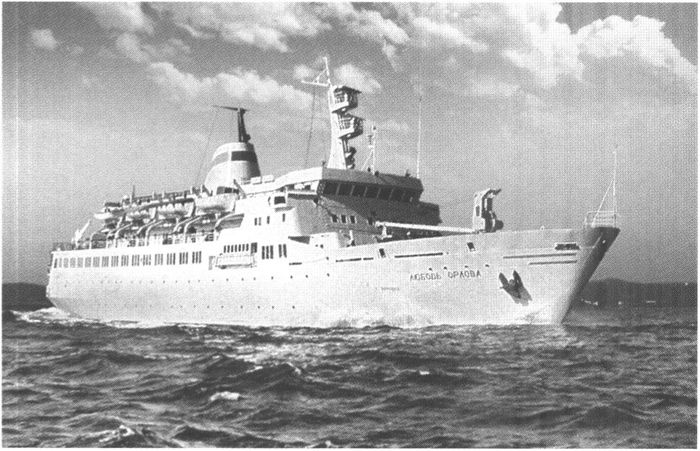

Любовь Орлова — потерянный металлолом

Моряки любят легенды. Мы все это знаем. Истории о кораблях-призраках любят особо. Тут и иррациональный страх неизведанного с одной стороны, и желание выяснить, докопаться до сути с другой стороны. Если тема будет интересна, то о попытках разгадать тайны известных призраков океана вроде таких, как «Мария Целеста» или «Оранг Медан», можно будет сделать отдельный пост. С историей парохода «Бэйчимо» мы познакомились здесь: https://pikabu.ru/story/byeychimo__prizrak_arktiki_6119628 Многие считают, что подобные истории – дела давно минувших дней, что в наш спутниковый век кораблям-призракам нет места. Однако это, мягко говоря, совсем не так. Новости постоянно пестрят сообщениями о найденных в море судах без экипажа или в буквальном смысле с командой мертвецов на борту. Так о чём это я? Речь пойдёт о самой что ни наесть современной истории – истории теплохода «Любовь Орлова»

Судно с заводским номером 413 было построено в 1976 году на югославской верфи Titovo Brodogradiliste в рамках серии судов проекта 1454 «Мария Ермолаева». Контракт на эту серию был подписан по личному распоряжению Брежнева, которого маршал Тито лично попросил поддержать испытывающую трудности верфь. Всего по проекту 1454 было построено 8 судов. Проект отличался тем, что был приспособлен к плаванию во льдах. Это, разумеется не ледокол, но трассу Северного морского пути корабли этого проекта проходили уверенно. После постройки судно номер 413 было передано в ГП Дальневосточное морское пароходство ММФ СССР и получило название «Любовь Орлова», портом приписки для лайнера стал Владивосток.

«Любовь Орлова» зажила жизнью обычного советского теплохода – в основном работала на внутренних пассажирских линиях по маршрутам у берегов Приморья, Камчатки и Курил. Были в корабельной истории и необычные страницы. В 1979 теплоход отправлялся с гуманитарным грузом в порт Кампонгсаом в Кампучии (Камбоджа), где служил гостиницей для наших специалистов, помогавших восстановливать страну после падения режима красных кхмеров. Экипаж помогал восстанавливать детский дом и матросы отдавали буквально всё, что у них было, иногда возвращаясь на борт в одном белье. «Любовь Орлова» стала символом бескорыстия и дружбы для кампучийцев, а по хорошему даже символом жизни. Второй раз встречать теплоход вышел весь город. Изначально планировалось прислать другое судно, но кампучийцы попросили прислать именно «Любовь Орлову». Детский дом в Кампонгсаоме, к слову, так и назвали «Детдом имени теплохода «Любовь Орлова»».

Экипаж теплохода очень трепетно относился к его названию и к самой Любови Орловой.

Моряки организовали музей памяти актрисы, активно собирали для него материалы: фильмы с её участием, вырезки статей, в музыкальном салоне висел её портрет. На теплоход слал радиограммы сам Григорий Александров, часто на борту бывал киношный сын актрисы из фильма «Цирк» негритёнок Джеймс Паттерсон, бывший и сам морским офицером.

Неприятности у теплохода начались с приходом демократии. «Любовь Орлова» подолгу стояла у причала, старела, ржавела, а в 1999 разделила печальную участь всего дальневосточного пассажирского флота – её продали.

Новым портом приписки стал Аватиу, что на островах Кука, а новые владельцы – компания Marine Expeditions переоборудовали судно для антарктических круизов. Его не раз арендовали для походов к Антарктическому полуострову компании Quark Expeditions и Cruise North Expeditions. Напомню, что возможности проекта вполне позволяли ходить во льдах. К удивлению прежнее название корабля новые владельцы сохранили.

Несмотря на усилия новых владельцев, проект не принёс желаемого финансового успеха — возможно, потому, что на борту теплохода имелось лишь 200 пассажирских мест, что в общем маловато для окупаемости антарктического круиза. Да и требования к комфорту возросли, которым «Любовь Орлова» не очень отвечала. Над теплоходом сгущались тучи, накапливались долги, менялись хозяева и порты приписки. Гром грянул в 2010 году: в канадском порту Сент-Джонс судно было арестовано за долги. На борту находилось 50 членов экипажа, в основном граждане России. Иск был предъявлен на сумму 250000$. При этом долг членам экипажа по зарплате был и того больше. Экипажу запретили выходить на берег, оставив практически без воды и продовольствия. Ситуация начала попахивать международным скандалом и только усилия российских дипломатов помогли вернуть членов моряков по домам.

После двух лет простоя и судебных тяжб несчастный теплоход был пущен с молотка — продан канадскому предпринимателю Хусейну Хамауни.

В последний путь «Любовь Орлова» отправилась 23 января 2013 года с канадского острова Ньюфаундленд курсом в Доминиканскую Республику, где её планировалось распилить на металлолом. Но что-то пошло не так. Возможно, натерпевшийся лайнер не пожелал закончить свои дни на свалке и решил уйти в одиночное плавание и, возможно, даже пойти ко дну, но уж никак не быть убитым и расчленённым. К вечеру следующего дня разразился шторм, который закончился чрезвычайным происшествием — у буксира лопнул трос. Из-за погодных ли условий, из-за разгильдяйства ли экипажа, но попытки вновь взять лайнер на буксир потерпели фиаско. Безлюдная «Любовь Орлова» с потухшими огнями легла в дрейф и, как и подобает кораблю-призраку, скрылась в неизвестном направлении.

Течения в Атлантике работают таким образом, что то, что было выброшено вблизи Канады, прибивает к берегам Ирландии. Были, конечно предположения, что тридцатилетний теплоход этого пути не осилит и обязательно пойдёт ко дну. Однако это оптимистичное для навигации предположение развеялось срочным сообщением Национального агентства геопространственной разведки США – дрейфующее корабль-призрак был зафиксирован примерно в 1500 километрах от Ирландии. В прессе началась паника.

23 января 2014 Daily Mail со ссылкой на бельгийского спасателя распространила информацию, что на дрейфующем корабле без экипажа остались только крысы, которые не в состоянии покинуть корабль пожирают друг друга. «Крысы-каннибалы», сообщалось в статье, могут нести опасность не только для сородичей, но и для жителей прибрежных районов – они агрессивны и могут быть разносчиками заболеваний. Попади они на берег – может начаться эпидемия, сообщала газета. О другой опасности писал National Geographic. Журнал предостерёг, что многотонное неуправляемое судно может врезаться в одну из нефтяных платформ в море, и тогда северные страны Европы постигнет экологическая катастрофа.

23 февраля 2014 у юго-западного побережья Ирландии на корабле-призраке сработал аварийный буй, который включается, когда корабль уходит под воду. На поиски корабля-призрака были брошены все силы, причём как как официальный, так и не очень – множество авантюристов всех мастей были не прочь поживиться металлом. Но всё оказалось тщетно. Сигнал буя был зафиксирован ещё раз в марте, а потом замолк навсегда. Скорее всего буй оторвался от корабля во время шторма, а «Любовь Орлова» так и продолжает своё плавание.

А осенью прошлого года мир облетела новость, что теплоход всё-таки найден. К берегу Калифорнии прибило неизвестный полузатопленный корабль длинной около 90 метров. Тут же последовало заявление, что это и есть «Любовь Орлова». Однако эта новость, подхваченная всеми крупными изданиями на поверку оказалась сильно преувеличенной. Во-первых смущало место — другое побережье Америки. То есть «Любови Орловой» надо было гонимой ветрами и течениями пройти на юг к неспокойному проливу Дрейка, потом повернуть на север и дрейфовать на протяжении пятнадцать тысяч километров. Вероятность того, что корабль подобных размеров смог проделать такой путь и никому при этом не попасться на глаза стремиться к нулю. Во-вторых сомнения вызывало состояние корабля: «Любовь Орлова» была, конечно не молода, но корабль подобного типа не мог так быстро проржаветь дотла. Ну а в-третьих не очень соответствовал материал находки: «Любовь Орлова» была полностью металлическим теплоходом, а неизвестный корабль прибитый к берегу Калифорнии был гибридом.

Так что же тогда всё-таки прибило к берегу Калифорнии? Многие сходятся во мнении, что это было плавучее казино времён «сухого закона». Называли даже предполагаемое имя корабля — SS Monte Carlo. Этот бывший танкер, который в 1932 мафиози переделали в казино и бордель и магазин контрабандной продукции. Он дрейфовал в нейтральных водах, скрываясь от закона и принимал на борт любителей развлечений всех мастей. Однако уже 1937 сильный шторм отправил плавучий дом удовольствий ко дну.

А «Любовь Орлова», судя по всему, так и продолжает дрейфовать в водах северной Атлантики.

На сим всё. При наличии интереса, тему кораблей-призраков можно будет продолжить.

Источник