Все растения балтийского моря

1. БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ

Балтийское море расположено на Западе нашей страны. Акватория моря занимает около 400 тыс. кв. км. преобладающая глубина 40—100 м. Благодаря своему внутреннему положению и затрудненной связи с Мировым океаном море отличается слабой соленостью воды. Сложная геологическая история моря обусловила и сложный состав его обитателей, в котором основная часть состоит из видов североатлантического происхождения. Эти виды начали проникать сюда с запада около 5 тыс. лет до н. э. В результате опускания дна юго-западной части древнего Балтийского моря (тогда Анцилового озера) это озеро получило связь с Атлантическим океаном и превратилось в теплое Литориновое море.

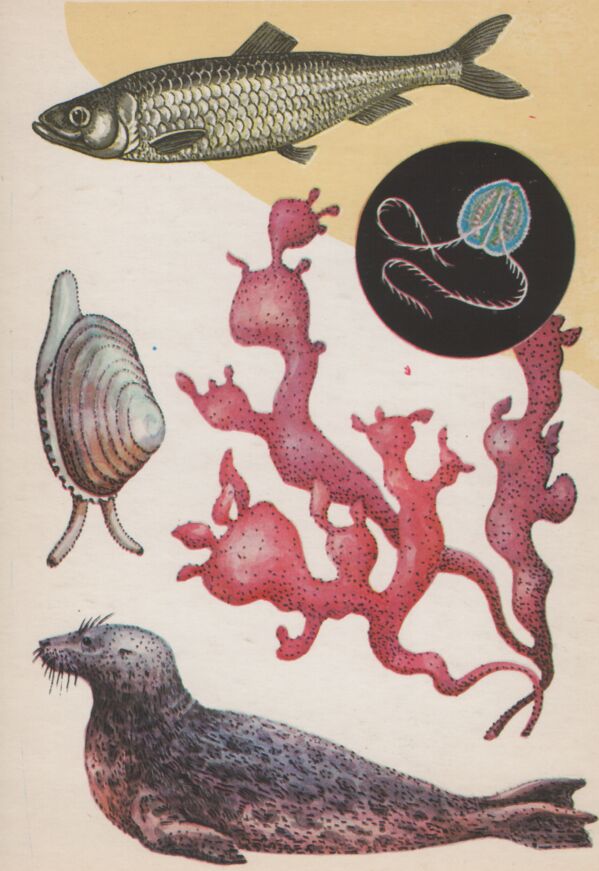

Большинство наиболее характерных представителей атлантической фауны и флоры сосредоточено в южной и юго-западной частях моря. Среди растений это некоторые планктонные диатомовые, перидиневые и циановые водоросли, а также донные бурые водоросли эктокарпус. пилайелла, фукус, ламинария, красные водоросли полисифония, филлофора, родомела. В зоопланктоне обильны морские инфузории, коловратки, оболочники, медузы, гребневики. В водах Балтийского моря водится множество ракообразных: веслоногне и усоногие рачки, бокоплавы. мизиды, креветки. На дне в изобилии оби тают черви нриапулиды и полихеты, двустворчатые моллюски мидии, сердцевидки, песчаные ракушки и макомы. К группе североатлантического происхождения относятся и основные промысловые рыбы Балтики — салака, килька, камбала, а так же морские млекопитающие — серый тюлень, тюлень обыкновенный, кольчатый тюлень и дельфин морская свинья.

На открытке: рыба салака (длина 10- 30 см), красная водоросль филлофора Броди, серый тюлень (длина до 2,5 м, моллюск макома балтийская (длина раковины до 24 мм). В круге— гребневик плевробрахия (размер тела 5—7 мм).

Источник: У МОРЯ. Выпуск II

16 открыток. Цена 54 коп,

Издательство «Изобразительное искусство». Москва. 1981

Художник и автор-составитель 3. Воронцова

Редактор Л. Лезин . Литературный редактор М. Абсалямова.

Технический редактор Л. Простова

Источник

Состав и особенности распределения флоры и фауны Балтийского моря

Главная / — Следующая статья Балтийское море / Состав и особенности распределения флоры и фауны Балтийского моря

С проникновением вглубь Балтийского моря происходит сильное качественное обеднение флоры и фауны, у одних групп меньшее, у других большее (табл. 60 и 61 и рис. 234, 235).

| Группы водорослей | В Каттегате | В самом Балтийском море | В % |

|---|---|---|---|

| Зелёные | 68 | 15 | 22 |

| Бурые | 102 | 20 | 20 |

| Красные | 99 | 16 | 16 |

| Всего | 269 | 51 | 19 |

| Группы животных | Северное море | Каттегат | Арконский район | Центральная часть моря | Финский и Ботнический заливы |

|---|---|---|---|---|---|

| Гидроиды | 96 | 41–47 | 21 | 6 | 3 |

| Полихеты | 271 | 193 | 25 | 12 | — |

| Веслоногие ракообразные | 70 | 14 | 11 | 11 | 9 |

| Равноногие ракообразные | 80 | 36 | 7 | 5 | 4 |

| Амфиподы | 330 | 132 | 17 | 12 | 8 |

| Десятиногие ракообразные | 100 | 40 | 4 | 3 | 2 |

| Брюхоногие моллюски | — | 125 | 13 | 5 | 1 |

| Двустворчатые моллюски | 170 | 87 | 24 | 5 | 4 |

| Иглокожие | 70 | 35 | 2 | 0 | 0 |

| Рыбы | 120 | 75 | 30 | 26 | 17–20 |

| Остальные | 200 | 45 | 11 | 8 | 3 |

| Всего | 1 500 | 826 | 165 | 93 | 51 |

Количество макрофитов уменьшается в пять раз, а животных в 30 раз. Особенно резкое обеднение наступает уже внутри Финского и Ботнического заливов при солёности 5—4‰.

Рисунок 234. Зональное распределение массовых форм фауны Балтийского моря.

Рисунок 235. Границы распространения вглубь Балтийского моря различных морских двустворчатых моллюсков.

Одновременно с продвижением морских форм вглубь Балтийского моря наблюдается уменьшение их размеров под влиянием понижения солёности (рис. 236). Так, мидия, имеющая у берегов Великобритании в длину 150 мм, в Кильской бухте едва достигает размеров 110 мм, у финских берегов 40 мм, а в глубине Ботнического и Финского заливов 21–27 мм.

Рисунок 236. Уменьшение размеров тела животных с переходом вглубь Балтийского моря (первые пять кривых) и из пресной воды в море (последние две кривые).

Вертикальное перемешивание воды Балтийского моря затруднено вследствие значительной разницы в солёности верхнего и нижнего слоёв и наличия на дне глубоких замкнутых впадин, что не может не сказываться неблагоприятно на процессах биологического продуцирования. Питательные соли, фосфаты и нитраты, накапливаются в глубоких слоях, и поступление их в зону фотосинтеза ограничено (табл. 62).

| Глубина в м | Содержание азота и фосфора в мг/м 3 | |||

|---|---|---|---|---|

| летом 1928 г. | летом 1929 г. | |||

| азот | фосфор | азот | фосфор | |

| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7 |

| 70 | 65 | 13 | 300 | 8,7 |

| 200 | 70 | 87 | 175 | 98 |

Кроме того, понижает процессы биологического продуцирования в Балтийском море и значительное зимнее охлаждение. Довольно бурно протекающий весенний период цветения планктона быстро заканчивается, как только питательные соли оказываются использованными. В силу этого продуктивность планктона на тех же широтах в Атлантическом океане в несколько раз выше и с переходом из Северного моря в Балтийское резко падает, но даёт резкую вспышку в проливах, где вся вода очень хорошо перемешивается. Весенняя вспышка цветения планктона идёт за счёт диатомовых водорослей, причём в восточных и северных частях моря в этом цветении главная роль принадлежит арктическим видам.

Качественная бедность фауны Балтийского моря и относительное однообразие условий существования обусловливают и малое разнообразие донных биоценозов (рис. 237). Только в южной и предпроливной части моря наблюдается некоторое разнообразие, вся же основная часть моря занята по существу одним биоценозом Масота baltica, в глубинной части Ботнического залива переходящим в биоценоз Mesidothea — Pontoporeia affinls, а в центральной в Mesidothea — Pontoporeia femorata — Scoloplos.

Рисунок 237. Донные биоценозы Балтийского моря.

Так же, как и планктон, бентос не образует в Балтийском море таких мощных скоплений, как в прилежащих частях Атлантического океана или даже в Баренцовом море. В этом отношении Балтийское море напоминает Белое. В Северном море и особенно в проливах, соединяющих его с Балтийским морем, биомасса бентоса даёт очень высокие показатели и нередко достигает и даже превышает 0,5 кг/м2.

В Балтийском море такой биомассы мы не встречаем. Только в самой юго-западной части моря и у входа в Финский залив биомасса бентоса достигает сотни граммов на 1 кв. м. Обычно же она выражена несколькими десятками граммов.

С глубиной общее количество животных обычно падает, но отдельные формы иногда не уменьшают своего количества, а у некоторых с глубиной количество даже возрастает.

В пересчёте на всё море донная фауна даёт в среднем биомассу в 27 г/м2, т. е. примерно то же, что и в Белом море.

Среди промысловых рыб Балтийского моря на первом месте стоит солоноватоводная раса атлантической сельди (Clupea harengus membras), так называемая стромлинг или салака, распространённая в восточной части моря.

В Балтийском море имеется несколько рас сельди, различных по размерам и срокам нереста. Основная раса имеет размеры до 18–20 см.

В Финском заливе обитает также и крупная раса до 35–37,5 см длиной.

Очень существенное значение в промысле имеет и другой мелкий представитель сельдевых рыб — балтийская килька (Sprattus balticus), хорошо известная по своим прекрасным вкусовым качествам. В самые последние годы в Балтийском море довольно неожиданно появился ещё один представитель мелких сельдевых — атлантический анчоус (Engraulis encrassicholus).

В Чёрном и Азовском морях анчоуса именуют хамсой. Появление его в Балтийском море представляет собой интерес не только как факт, имеющий промысловое значение, но и как чрезвычайно поучительное и интересное биологическое явление. Данная раса анчоуса «испокон веков» большими косяками заходила на нерест в обширный и сильно опреснённый залив — Зюйдерзее, у побережий Голландии. В настоящее время Зюйдерзее целиком отгорожен от моря и заход в него анчоуса стал невозможен. Привычный к длительным и постоянным миграциям вдоль побережий, анчоус, по справедливости называемый «рыбкой-бродягой», в поисках опреснённых районов для нереста, обошёл Ютландию и через проливы проник в Балтийское море, где, возможно, в дальнейшем станет постоянным посетителем.

Этот случай служит замечательной иллюстрацией того, как рыба может приспособляться к изменившимся условиям существования. Из морских рыб имеют значение в промысле Балтийского моря также треска (Gadus morrhua) и некоторые камбалы (Pleuronectes flesus и Bothus maximus). Но кроме морских рыб, существенную роль в промысле Балтийского моря играют также некоторые солоноватоводные и пресноводные рыбы: сиги (Coregonus lavaretus и С. albula), хариус (Thymallus thymallus), лещ, щука, налим и окунь.

Источник

Жизнь в Балтийском море

Разделы: Экология

Данная методическая разработка представляет обобщение опыта работы в организации экскурсионных и полевых занятий со школьниками по изучению Балтийского моря и его биоразнообразия, проведенным автором на побережье Балтийского моря (Калининградская область). Занятие знакомит с ключевыми вопросами Балтики и организмами в нем обитающими (на примере обитателей прибрежной полосы). При необходимости содержание занятия может быть сокращено или использованы отдельные элементы для освещения необходимых тем.

Уровень: рассчитано на средний и старший школьный возраст.

Цель: знакомство с основными особенностями Балтийского моря, экологией моря, его фауной и флорой.

Время занятия: 5 ч. (2 ч. теоретической работы и 3 ч. экскурсии).

Место: класс или другое учебное помещение, берег моря.

для теоретической части – технические средства обучения (проектор, компьютер, презентация занятия), раздаточный материал, маркеры;

для практики – банки, белые пластиковые лотки, морская вода, пинцеты, сачок, бинокуляры, предметные стекла, цветные маркеры.

1. Что мы знаем о Балтийском море?

В начале занятия предложите учащимся вспомнить и перечислить известные им сведения о Балтийском море, которые можно записать на доске. Сколько стран имеет выход к Балтике? Какие ближайшие соседние страны? После этого им можно раздать рабочие карты № 1 и предложить нанести на контурную карту Балтийского региона: страны, которые в него входят, вспомнить столицы стран, подписать наиболее крупные части Балтийского моря, заливы, впадающие в море реки.

Обсудите с учащимися: подсчитайте, сколько стран входит в состав Балтийского региона? (девять), почему на карте обозначено больше стран? (Норвегия, Чехия, Украина входят в водосборный бассейн Балтийского моря). Обратите внимание, что Россия имеет выход к Балтийскому морю в Санкт-Петербурге и в Калининграде.

Сведения о Балтийском море.

Возраст: около 15 тыс. лет

Площадь: 412 560 км 2 с проливом Каттегат (около 390 000 км 2 без него).

Длина береговой линии: около 8 тыс. км.

Средняя глубина: 52 м.

Максимальная глубина: 470 м (Ландсортская котловина).

Соленость: варьирует от 1-2‰ в Финском и Ботническом заливах до 25-30‰ в проливах.

Крупнейшие заливы: Ботнический, Рижский, Финский.

Крупнейшие острова: Аландские, Борнхольм, Готланд, Рюген, Сааремаа, Хийумаа, Эланд.

Крупнейшие реки, впадающие в море: Нева, Даугава, Неман, Вента, Висла, Одер. Всего впадает около 250 рек.

Климат: Умеренный морской.

2. Что такое солёность, и какова она в Балтийском море?

Всем хорошо известно, что морская вода солёная на вкус, поскольку в ней растворено большое количество различных солей, в т.ч. и поваренная соль – хлорид натрия. В океанах и большинстве морей вода имеет достаточно устойчивое содержание соли, определяемое количеством растворенных в воде ионов, которое равняется 35‰. Солёность измеряется в промилле – количество грамм соли, растворенной в 1 литре воды, т.е. такой уровень солёности означает, что в одном литре содержится около 35 грамм соли.

Балтийское море уникально тем, что количество соли в ней гораздо меньше, чем в океане и других морях. Балтика – солоноватоводный водоём. В центральной части моря средняя солёность воды составляет 5-9‰, в Финском и Ботническом заливах она еще ниже – порядка 3-4‰. По мере приближения к проливам, соединяющим Балтику с Северным морем, солёность возрастает.

Моделирование на занятии. Разговор о солёности воды можно сопроводить небольшим моделированием содержания соли в различных морях. Рассчитайте вместе с учащимися и приготовьте растворы следующей концентрации. Для большей точности можно воспользоваться солемером.

- Мёртвое море — 240‰ соли

- Средиземное море — 39‰ соли

- Мировой океан – 34,7‰ соли

- Северное море — 30‰ соли

- Пролив Каттегат — 15‰ соли

- Балтийское море у берегов Дании — 9‰ соли

- Балтийское море у Калининграда — 7‰ соли

- Финский залив — 3‰ соли

Часть учащихся может аккуратно начать “дегустацию” с самой концентрированной воды, а другая часть – с воды наименьше концентрации. Обсудите полученные результаты.

3. Организмы, обитающие в Балтийском море

Предложите учащимся назвать виды животных и растений, которые обитают в Балтийском море. Почему в Балтийском море нет “настоящих” морских животных – китов, акул, осьминогов, кораллов? (соберите различные варианты ответов, которые дадут учащиеся). Обсуждение должно навести на мысль, что Балтика чем-то принципиально отличается от прочих морей, и эта особенность связана с солёностью воды.

По сравнению с настоящим морями, Балтийское море с его солоноватой водой имеет бедную флору и фауну. Это связано с тем, что многие морские организмы не способны выживать в низкой солёности, в то время как для пресноводных организмов незначительное повышение соли в воде также вызывает гибель. Тем не менее, в Балтийском море успешно существуют виды растений и животных, как морского, так и пресноводного происхождения.

Работа в группах (по 3-4 человека). Раздайте карточки (рабочая карта № 2) с изображением различных организмов, живущих в Балтийском море. Задание состоит в том, чтобы правильно назвать организм (или группу организмов); исходя из имеющихся знаний, составить краткое описание (где обитает, чем питается и т.д.). Далее группы делают мини-выступления. После чего предложите учащимся подумать, как эти организмы связаны в экосистеме, попытайтесь с ними составить пищевую сеть (можно добавить других видов). Обсудите, как еще организмы взаимосвязаны друг с другом? (Например, местообитанием – на фукусе обитают другие водоросли, моллюски и ракообразные; некоторые животные используют раковины двустворок как субстрат).

4. Экскурсия на побережье Балтийского моря

Во время экскурсии на побережье моря соберите коллекцию штормовых выбросов, т.е. морских организмов, которых можно собрать на берегу моря. Снабдите свои сборы их этикетками с указанием даты, места сбора и расстояния выброса от линии уреза воды. В классе или полевом стационаре (во время летних лагерей это может быть любое помещение, в.т.ч. и веранда) проведите разбор коллекции, определите собранные виды животных и растений. По итогам экскурсии можно оформить выставку или экспозицию “Природа Балтики”, а также, поднакопив материал, использовать его для исследовательской работы “Штормовые выбросы Балтийского моря”.

Поднимите камни, выброшенные морем доски, проведите сачком в зарослях зеленых водорослей, облепивших огромные камни, оглядите сваи волнорезов. Собирайте все попавшиеся организмы, в т.ч. пустые раковины моллюсков. Кроме того, интересны и разнообразны организмы, ведущие неподвижный прикрепленный образ жизни. Такие организмы относятся к экологической группе перифитона. С помощью скребка обследуйте обрастания на деревянных сваях и камнях. Здесь можно обнаружить зеленые водоросли кладофору и энетероморфу, домики рачков балянусов, мшанок, осевших мидий.

После экскурсии разберите собранный материал, разбив его по группам. Можно разложить по отдельным лоткам водоросли, беспозвоночных животных (ракообразные, моллюски), рыб. Попытайтесь определить найденных животных и растений, руководствуясь определителями. Для работы вам, возможно, понадобятся определители. Живых животных отпустите в море, а пустые раковины моллюсков и другие подобные находки возьмите для пополнения коллекций. Результаты своей работы следует отобразить в карточке обследования побережья (рабочая карта № 3).

Что можно обнаружить в штормовых выбросах

Моллюски: Мидия (Mytilus edulis) – обитает на глубине от 1 до 60 м. Самые распространенные моллюски Балтики. Своими прочными нитями, называемыми биссусом, они крепко удерживаются на месте. Они получают еду, фильтруя воду. Большая мидия может профильтровать 5 л воды за час. За год все мидии успевают профильтровать всю воду Балтики.

Балтийская макома (Macoma baltica) – в штормовых выбросах легко найти бледные треугольные раковины балтийской ракушки макомы. Они могут быть белыми, желтоватыми, бледно-розовыми. Обитает макома по всей акватории Балтики и выживает даже в опресненных заливах.

Песчаная ракушка Мия (Mya arenaria) – самый большой балтийский моллюск, его раковина в длину достигает 12 см. Раковина более грязного цвета по сравнению с нарядной балтийской ракушкой. Эти моллюски могут зарываться на глубину до 1 м.

Сердцевидка (Cerastoderma spp.) – если вы найдете на побережье серовато-белую ракушку, напоминающую сердечко, значит это сердцевидка. Эти моллюски предпочитают глину и песок, зарываются, выставляя наружу сифоны для фильтрации воды.

Ракообразные: Морской желудь (Balanus spp.) – морской усоногий рачок, прикрепляющийся к камням, водорослям, ракушкам. Их тело скрыто внутри особой раковины, образующих небольшой домик.

Бокоплав (Gammarus sp.) – маленькие рачки, которых легко обнаружить в скоплениях водорослей. Активно мечутся, плавают кругами.

Морская блоха (Talitrus saltator) – мелкие ракообразные, которых легко найти на побережье зарывающимися в песок или прячущимися под водорослями.

Водоросли: Фукус (Fucus spp.) – Морская бурая водоросль, растущая на камнях. На поверхности воды обычно видны только плавающие пузырьки. Часто на фукусе можно встретить поселившиеся другие водоросли и рачков-балянусов.

Нитчатые водоросли – целая группа различных видов зеленых водорослей, которых выбрасывает во время сильного шторма. Именно здесь можно обнаружить огромное количество бокоплавов. Наиболее часто встречающийся вид из нитчатых водорослей – кладофора и церамиум.

Фурцеллярия (Furcellaria sp.) – принадлежит к отделу красных водорослей. Часто ее можно найти после штормов в виде черных ветвистых комочков. Иногда водоросль выбрасывает целыми зарослями. На веточках фурцеллярии часто можно встретить налеты в виде сеточек – это колониальные организмы – мшанки.

Высшая растительность: Зоостера (Zoostera marina) – после шторма на песчаных берегах появляется большое количество водорослей, которые выглядит как размотанные ленты, тянущиеся вдоль побережья. Это – зоостера, или морская трава. Она образует целые подводные луга на дне моря, где находят свое убежище многочисленные обитатели Балтики.

Источник