Ядро Земли

Ядро́ Земли́ — центральная, наиболее глубокая часть планеты Земля, геосфера, находящаяся под мантией Земли и, предположительно, состоящая из железо-никелевого сплава с примесью других сидерофильных элементов. Глубина залегания — 2900 км. Средний радиус сферы — 3,5 тыс. км. Разделяется на твердое внутреннее ядро радиусом около 1300 км и жидкое внешнее ядро радиусом около 2200 км, между которыми иногда выделяется переходная зона. Температура в центре ядра Земли достигает 5000 С, плотность около 12,5 т/м³, давление до 361 ГПа (3,7 млн атм). Масса ядра — 1,932·10 24 кг.

Известно о ядре очень мало — вся информация получена косвенными геофизическими или геохимическими методами. Образцы вещества ядра недоступны.

Содержание

Обычное заблуждение

Иногда утверждается [кем?] , что источником магнитного поля Земли является железо ядра. Это заблуждение основано на представлении обывателей о постоянном магните. На самом деле ферромагнитные свойства железа (да и любого металла вообще) пропадают выше точки Кюри. Источником магнитного поля Земли является движущийся проводник — жидкий металл или водород.

История изучения

Вероятно, одним из первых предположение о существовании внутри Земли области повышенной плотности высказал Генри Кавендиш, который вычислил массу и среднюю плотность Земли и установил, что она значительно больше, чем плотность, характерная для пород, выходящих на земную поверхность.

Существование было доказано в 1897 году немецким сейсмологом Э. Вихертом, а глубина залегания (2900 км) определена в 1910 году американским геофизиком Б. Гутенбергом.

Основоположник геохимии В. М. Гольдшмидт в 1922 году предположил, что ядро образовалось путём гравитационной дифференциации первичной Земли в период её роста или позже.

Альтернативную гипотезу, что железное ядро возникло ещё в протопланетном облаке, развивали немецкий учёный А. Эйкен (1944), американский учёный Е. Орован и советский учёный А. П. Виноградов (1960-е—70-е годы).

В 1941 году Кун и Ритман, основываясь на гипотезе идентичности состава Солнца и Земли и на расчетах фазового перехода в водороде, предположили, что земное ядро состоит из металлического водорода. Эта гипотеза не прошла экспериментальную проверку. Эксперименты по ударному сжатию показали, что плотность металлического водорода примерно на порядок меньше, чем плотность ядра. Однако позже эта гипотеза была адаптирована для объяснения строения планет-гигантов — Юпитера, Сатурна и других. Сейчас [когда?] предполагается, что магнитное поле таких планет возникает именно в металлическом водородном ядре.

Кроме того В. Н. Лодочников и У. Рамзай предположили, что нижняя мантия и ядро имеют одинаковый химический состав — на границе ядро-мантия при 1.36 Мбар мантийные силикаты переходят в жидкую металлическую фазу (металлизованное силикатное ядро).

Состав ядра

Состав ядра непосредственно неизвестен, и может быть предположительно оценён из нескольких источников. Во-первых, видимо, наиболее близкими веществу ядра образцами являются железные метеориты, которые, представляют собой фрагменты ядер астероидов и протопланет. Однако железные метеориты не могут быть полностью эквивалентны веществу земного ядра, так как они образовались в гораздо меньших телах, а значит при других физико-химических параметрах.

С другой стороны, из данных гравиметрии известна плотность ядра, и это накладывает на его состав дополнительные ограничения. Так как плотность ядра примерно на 10 % меньше, чем плотность сплавов железо-никель, то предполагается, что ядро Земли содержит больше легких элементов, чем железные метеориты.

Наконец, состав ядра можно оценить, исходя из геохимических соображений. Если каким-либо образом рассчитать первичный состав Земли и вычислить, какая доля элементов находится в других геосферах, то тем самым можно построить оценки состава ядра. Большую помощь в таких вычислениях оказывают высокотемпературные и высокобарические эксперименты по распределению элементов между расплавленным железом и силикатными фазами.

О.Г. Сорохтин предложил гипотезу о составе внешнего ядра из так называемого «ядерного вещества», не существующего при нормальных условиях. «Ядерное вещество» представляет собой оксид одновалентного железа Fe2O. При давлении 250-300 ГПа «ядерное вещество» разлагается на железо и кислород, поэтому внутреннее ядро, давление в котором превышает упомянутое значение, состоит из железа с примесью никеля. По мнению Сорохтина, со временем оксиды железа из мантии Земли под действием силы тяжести опускаются в ядро, превращаясь в «ядерное вещество». При этом выделяется кислород, причём по мере уменьшения количества оксидов железа в мантии его выделяется всё больше. Часть этого кислорода поступает в атмосферу. До начала фанерозоя кислорода образовывалось крайне мало, затем увеличение его концентрации в атмосфере вызвало резкий всплеск развития жизни на Земле («кембрийский взрыв»). Но именно ещё большее увеличение парциального давления кислорода в атмосфере Земли через 500-600 миллионов лет (до значения порядка 0,5 МПа) вызовет глобальное потепление и вымирание всех живых организмов, а затем и полное выкипание океана задолго до превращения Солнца в красный гигант.

Источник

Ядро Земли

В строении каждой планеты предусмотрено ядро. В большинстве случаев оно многослойное. Это своеобразный фундамент для шарообразного небесного тела. Вещества, находящиеся в составе ядра, обладают необычными свойствами. К примеру, железо, которое находится на огромнейшей глубине в центральной части планеты, может преобразовываться в кристаллы либо находиться в жидком состоянии.

Что такое ядро Земли

Это наиболее глубоко расположенная центральная часть земного шара находящаяся под мантией нашей планеты состоящая в основном из железного и никелевого сплава. При этом оно состоит из двух слоев.

Процедура изучения свойств и состав ядра — задача не из легких, так как оно находится на глубине в 2900 км. Опускаясь в недра планеты, с каждым километром увеличивается температура, из-за чего электронные приборы и техническое оборудование выходят из строя.

Пройдя сквозь литосферу, следует преодолеть слой раскаленной мантии. Самое глубокое бурление к центру нашей планеты было создано на Кольском полуострове еще в 1991 году. Глубина этой скважины составляет 12 262 метров, а температура здесь превышает 200°С. В 2000 году был разработан проект зонда, с помощью которого можно было бы изучить недра Земли. Но для создания этого прибора необходимо взорвать несколько ядерных бомб, после чего залить туда большое количество жидкого металла. Кроме этого, в основе зонда должен быть материал, способный выдержать температуру в +2000°-+3000°С.

Все известные параметры центральной части Земли были получены в результате наблюдений за изменениями сейсмической волны. Также ученые следят за магнитным полем, что позволяет исследовать вращение ядра.

Состав и структура

Несмотря на сложности при исследовании центральной части нашей планеты, ученым удалось выяснить физические параметры “сердца” земного шара. Основным материалом, который образует центральный участок нашей планеты, является железо в жидком и кристаллообразном виде. Ученые полагают, что в составе центра нашего небесного тела находиться также никель.

Радиус

Средняя окружность сферы ядра составляет 3500 км. Радиус внутренней твердой части равна 1300 км. Толщина верхнего жидкого слоя не превышает 2200 км.

Расстояние до ядра Земли

Достичь наиболее глубокий центральный участок небесного тела еще никому не удавалось. Лавы, извергающихся вулканов, плавятся на глубине 220-300 км, образование драгоценных пород (бриллиантов) происходит не ниже 500 км. Все, что находится глубже — это тайна. Однако, ученые нашли способ ответить на вопрос “Сколько километров до ядра Земли” с помощью сейсмологии.

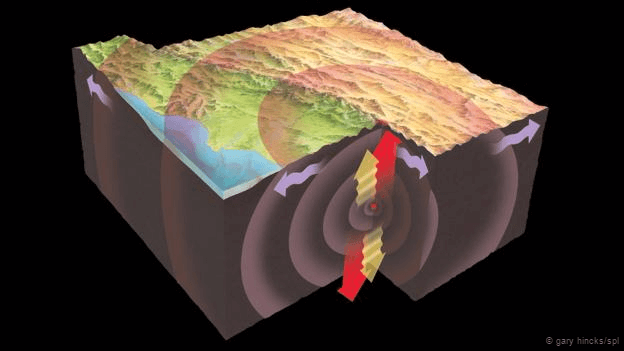

Во время землетрясений образуются мощные ударные волны по всей планете. Подобные колебания должны проходить по всей территории земного шара. Но, если толчки от землетрясений происходят на одной стороне планеты, то на противоположной — колебательные волны подавляются. Исследовав эти данные, ученые пришли к выводу, что S-волны реверберируют, сталкиваясь с твердым и жидким слоями.

После того, как специалисты воссоздали карту движений колебательных волн, стало ясно, что на расстоянии 3000 км находятся жидкие породы.

Масса

Наблюдая за гравитационным полем нашего небесного тела, ученые пришли к выводу что масса земного шара составляет 5,9 секстиллионов тонн (59 20 ). Плотность поверхностного слоя меньше, чем общие средние показатели. Это говорит о том, что в недрах планеты находятся твердые и плотные породы. Общий вес жидкого слоя составляет 30% от массы всего шара.

Температура ядра Земли

Известно, что самая глубокая центральная часть нашей планеты состоит из двух слоев: внешнего жидкого и внутреннего твердого. При воздействии давления 3,3 млн атмосфер, температура между ними колеблется в пределах +6000°-+6500°С. Это горячее, чем на Солнце. Внешнее ядро горячее и не остывает, так как от него исходят мощные потоки магмы, которые растекаются в стороны, приближаясь к поверхности мантии. При трении между внешним слоем и центром Земли, температура повышается. Ввиду этих процессов, “сердце” нашей планеты не остывает. Земля не успевает охлаждаться, ее внутренний твердый слой образовывается из охлажденных, кристаллизованных остатков железа. Ученые предполагают, что со временем, весь центральный участок может стать твердым и это станет началом конца.

Магнитное поле

Известно, что надежной защитой от радиационного воздействия Солнца является магнитное поле. Оно генерируется благодаря жидкому слою железа и никеля. Кроме этого, внешний слой “подогревает” мантию на столько сильно, что потоки магмы извергаются вулканами. Активная магнитосфера стала залогом зарождения жизни на земном шаре, в отличие от других небесных тел.

Источник

Откуда мы знаем, что находится в ядре Земли?

Люди заполнили Землю. Мы завоевывали земли, летали по воздуху, ныряли в глубины океана. Мы даже побывали на Луне. Но мы никогда не были в ядре планеты. Мы даже и близко к нему не подобрались. Центральная точка Земли находится в 6000 километрах внизу, и даже самая дальняя часть ядра находится в 3000 километрах под нашими ногами. Самая глубокая дыра, которую мы сделали на поверхности — это Кольская сверхглубокая скважина в России, да и то она уходит вглубь земли на жалкие 12,3 километра.

Все известные события на Земле происходят близко к поверхности. Лава, которая извергается из вулканов, сначала плавится на глубине нескольких сотен километров. Даже бриллианты, которым необходимо чрезвычайное тепло и давление для образования, рождаются в породах на глубине не более 500 километров.

Все, что ниже, окутано тайной. Кажется недостижимым. И все же мы знаем довольно много интересного о нашем ядре. У нас даже есть некоторое представление о том, как оно сформировалось миллиарды лет назад — и все без единого физического образца. Как же нам удалось узнать так много о ядре Земли?

Для начала нужно хорошо подумать о массе Земли, говорит Саймон Редферн из Кембриджского университета в Великобритании. Мы можем оценить массу Земли, наблюдая за эффектом гравитации планеты, который она оказывает на объекты на поверхности. Выяснилось, что масса Земли составляет 5,9 секстиллиона тонн: это 59 с двадцатью нулями.

Но на поверхности нет признаков такой массы.

«Плотность материала на поверхности Земли намного ниже, чем средняя плотность всей Земли, что говорит нам о том, что есть что-то более плотное, — говорит Редферн. — Это первое».

По существу, большая часть земной массы должна быть расположена по направлению к центру планеты. Следующим шагом будет выяснить, из каких тяжелых материалов состоит ядро. И оно состоит почти полностью из железа. 80% ядра — это железо, однако точную цифру еще придется выяснить.

Главным доказательством этого является огромное количество железа во Вселенной вокруг нас. Это один из десяти самых распространенных элементов в нашей галактике, который также часто встречается в метеоритах. При всем этом на поверхности Земли намного меньше железа, чем можно было бы ожидать. Согласно теории, когда Земли образовалась 4,5 миллиарда лет назад, много железа утекло вниз к ядру.

Там сосредоточена большая часть массы, а значит, и железо должно там быть. Железо также относительно плотный элемент при нормальных условиях, а под сильным давлением в ядре Земли оно будет еще плотнее. Железное ядро могло бы объяснить всю недостающую массу.

Но погодите. Как железо вообще там оказалось? Железо должно было каким-то образом притянуться — в буквальном смысле — к центру Земли. Но сейчас этого не происходит.

Большая часть остальной Земли состоит из горных пород — силикатов — и расплавленное железо с трудом через них проходит. Подобно тому, как вода на жирной поверхности образует капли, железо собирается в небольших резервуарах, отказываясь растекаться и разливаться.

Возможное решение было обнаружено в 2013 году Венди Мао из Стэнфордского университета и ее коллегами. Они задались вопросом, что происходит, когда железо и силикат подвергаются сильному давлению глубоко в земле.

Плотно сжимая оба вещества при помощи алмазов, ученым удалось протолкнуть расплавленное железо через силикат. «Это давление существенно изменяет свойства взаимодействия железа с силикатами, — говорит Мао. — При высоком давлении образуется «сеть плавления».

В этот момент вы можете спросить: откуда мы, собственно, знаем размер ядра? Почему ученые считают, что оно начинается в 3000 километрах? Ответ один: сейсмология.

Когда происходит землетрясение, оно посылает ударные волны по всей планете. Сейсмологи записывают эти колебания. Будто бы мы бьем по одной стороне планеты гигантским молотом и прислушиваемся к шуму на другой стороне.

«В 1960-х годах произошло землетрясение в Чили, которое дало нам огромное количество данных, — говорит Редферн. — Все сейсмические станции по всей Земле записывали толчки этого землетрясения».

В зависимости от маршрута этих колебаний, они проходят через разные участки Земли, и это влияет на то, какой «звук» они издают на другом конце.

В начале истории сейсмологии стало очевидно, что некоторые колебания пропали без вести. Эти «S-волны» ожидали увидеть на другом конце Земли после происхождения на одном, но не увидели. Причина этому простая. S-волны реверберируют через твердый материал и не могут проходить через жидкость.

Должно быть, они столкнулись с чем-то расплавленным в центре Земли. Составив карту путей S-волн, ученые пришли к выводу, что на глубине примерно 3000 километров породы становятся жидкими. Это также говорит о том, что все ядро расплавленное. Но у сейсмологов был и другой сюрприз в этой истории.

Идея Леман была подтверждена в 1970 году, когда более чувствительные сейсмографы показали, что P-волны действительно проходят через ядро и, в некоторых случаях, отражаются от него под некоторыми углами. Неудивительно, что в конце концов они оказываются на другой стороне планеты.

Ударные волны через Землю отправляют не только землетрясения. На самом деле, сейсмологи многим обязаны развитию ядерного оружия.

Ядерный взрыв тоже создает волны на земле, поэтому государства обращаются за помощью к сейсмологам во время испытания ядерного оружия. Во время холодной войны это было чрезвычайно важно, поэтому сейсмологи вроде Леман получили большую поддержку.

Конкурирующие страны узнавали о ядерном потенциале друг друга и параллельно с этим мы узнавали все больше и больше о ядре Земли. Сейсмология до сих пор используется для обнаружения ядерных взрывов сегодня.

Вопросов от этого не становится меньше, особенно на тему внутреннего ядра. К примеру, насколько оно горячее? Выяснить это оказалось не так-то просто, и ученые долгое время ломали голову, говорит Лидунка Вокадло из Университетского колледжа Лондона в Великобритании. Мы не можем засунуть туда термометр, поэтому единственный возможный вариант — это создать нужное давление в лабораторных условиях.

В 2013 году группа французских ученых произвели лучшую оценку на сегодняшний день. Они подвергли чистое железо давлению в половину того, что имеется в ядре, и отталкивались уже от этого. Температура плавления чистого железа в ядре составляет примерно 6230 градусов. Присутствие других материалов может немного снизить точку плавления, до 6000 градусов. Но это все равно горячее, чем на поверхности Солнца.

Будучи своего рода поджаренной картошкой в мундире, ядро Земли остается горячим, благодаря теплу, оставшемуся от образования планеты. Оно также извлекает тепло из трения, возникающего по мере движения плотных материалов, а также распада радиоактивных элементов. Остывает оно примерно на 100 градусов по Цельсию каждый миллиард лет.

Знать эту температуру полезно, поскольку она влияет на скорость прохождения колебаний через ядро. И это удобно, потому что в этих вибрациях есть что-то странное. P-волны проходят неожиданно медленно через внутреннее ядро — медленнее, чем если бы оно состояло из чистого железа.

«Скорости волн, которые сейсмологи измерили в землетрясениях, значительно ниже, чем показывает эксперимент или компьютерный расчет, — говорит Вокадло. — Никто пока не знает, почему так».

Очевидно, к железу примешивается другой материал. Возможно, никель. Но ученые посчитали, как сейсмические волны должны проходить через железо-никелевый сплав, и не смогли подогнать расчеты под наблюдения.

Вокадло и ее коллеги в настоящее время рассматривают возможность присутствия в ядре других элементов, например, серы и кремния. Пока никто не смог придумать теорию состава внутреннего ядра, которая удовлетворила бы всех. Проблема Золушки: туфелька никому не подходит. Вокадло пытается экспериментировать с материалами внутреннего ядра на компьютере. Она надеется найти комбинацию материалов, температур и давления, которые будут замедлять сейсмические волны на правильную величину.

«Если этот эффект реален, мы могли бы примирить результаты минеральной физики с результатами сейсмологии, — говорит Вокадло. — Люди пока не могут этого сделать».

Существует еще много загадок, связаных с ядром Земли, которые еще предстоит решить. Но не имея возможности погрузиться на эти невообразимые глубины, ученые совершают подвиг, выясняя, что находится в тысячах километров под нами. Скрытые процессы недр Земли чрезвычайно важно изучать. У Земли есть мощное магнитное поле, которое генерируется благодаря частично расплавленному ядру. Постоянное движение расплавленного ядра порождает электрический ток внутри планеты, и он, в свою очередь, генерирует магнитное поле, которое уходит далеко в космос.

Это магнитное поле защищает нас от вредного солнечного излучения. Не будь ядро Земли таким, каким оно является, не было бы магнитного поля, а мы бы серьезно от этого страдали. Вряд ли кто-нибудь из нас сможет увидеть ядро своими глазами, но хорошо просто знать, что оно там есть.

Источник