- Северный ледовитый океан

- Характеристика географического положения и площадь акватории Северного Ледовитого океана, особенности климатических условий и причины их изменения. Принципы геологического строения шельфа и рельеф дна океана. Анализ представителей флоры и фауны.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

- СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

- Характеристики Северного Ледовитого океана

- Характеристики Северного ледовитого океана

- Географическое положение

- Соленость воды

- Теплые и холодные течения

- Климатические особенности

- Мир органики

- Рельеф дна

- Полезные ископаемые

- Береговая линия океана

- Факты об исследованиях

Северный ледовитый океан

Характеристика географического положения и площадь акватории Северного Ледовитого океана, особенности климатических условий и причины их изменения. Принципы геологического строения шельфа и рельеф дна океана. Анализ представителей флоры и фауны.

| Рубрика | География и экономическая география |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.09.2015 |

| Размер файла | 16,9 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»

Факультет биологии, географии и химии

Кафедра физической географии

Северный ледовитый океан

студент 3 курса 32 группы

Проверил: старший преподаватель

1. Географическое положение

3. Геологическое строение и рельеф

4. Флора и фауна

Северный Ледовитый океан является жемчужиной всего мира, он плохо изучен и имеет большой интерес в его изучении.

Северный Ледовитый океан — наименьший по площади океан Земли, расположен полностью в северном полушарии, между Евразией и Северной Америкой.

1. Географическое положение

ледовитый океан географический климатический

Площадь океана составляет 14,75 миллионов кмІ, объём воды — 18,07 миллионов кмі. Средняя глубина — 1225 м, наибольшая глубина — 5527 м в Гренландском море. Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимают шельф (более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 % площади дна). Океан принято делить на три обширные акватории: Арктический бассейн, Северо-Европейский бассейн и Канадский бассейн. Благодаря полярному географическому положению ледяной покров в центральной части океана сохраняется в течение всего года, хотя и находится в подвижном состоянии.

К Северному Ледовитому океану примыкают территории Дании (Гренландия), Исландии, Канады, Норвегии, России и Соединённых Штатов Америки. Правовой статус океана на международном уровне прямо не регламентирован. Фрагментарно он определяется национальными законодательствами арктических стран и международно-правовыми соглашениями. В течение большей части года Северный Ледовитый океан используется для морских перевозок, которые осуществляются Россией по Северному морскому пути, США и Канадой по Северо-Западному проходу.

Климат Северного Ледовитого океана определяется, прежде всего, его полярным географическим положением. Существование огромных масс льда усиливает суровость климата, обусловленную, прежде всего, недостаточным количеством тепла, получаемого от Солнца полярными регионами. Главной особенностью радиационного режима арктической зоны является то, что в течение полярной ночи поступления солнечной радиации не происходит, в результате в течение 50—150 суток происходит непрерывное выхолаживание подстилающей поверхности. Летом же вследствие длительности полярного дня количество тепла, поступающего за счёт солнечной радиации, довольно велико. Годовая величина радиационного баланса на берегах и островах положительна и составляет от 2 до 12—15 ккал/см, а в центральных районах океана отрицательна и составляет около 3 ккал/см. В полярных районах количество осадков мало, в то время как в субполярных, где доминируют западные ветра , — несколько выше. Большая часть осадков выпадает над ледяным покровом и не оказывает большого влияния на водный баланс. Испарение в океане меньше, чем количество осадков. Учёные отмечают, что за период с 1951 по 2009 год уровень осадков более 450 мм в год наблюдался в 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 годы.

В зимний период (продолжительностью более 6,5 месяцев) над океаном располагается устойчивая область высокого давления(Арктический антициклон), центр которой смещён относительно полюса в сторону Гренландии. Холодные сухие массы арктического воздуха в зимнее время проникают вглубь окружающих океан материков вплоть до субтропического климатического пояса и вызывают резкое понижение температуры воздуха. Летом (июнь — сентябрь) формируется Исландская депрессия, вызванная летним повышением температуры, а также в результате интенсивной циклонической деятельности на смещённом почти к самому полюсу арктическом фронте. В это время сюда приходит тепло с юга за счёт проникающего в полярную зону воздуха умеренных широт и за счёт речных вод.

На колебания температуры в Арктике оказывают влияние арктическая и тихоокеанская декадная осцилляции, с которыми связано распространение температурных аномалий вблизи Атлантического и Тихого океанов, соответственно. На подходах к океану тёплые воды Северо-Атлантического течения отдают в атмосферу более 70 % тепла. Это оказывает большое влияние на динамику воздушных масс. Огромная теплоотдача поступающих в Северный Ледовитый океан атлантических вод является мощным возбудителем атмосферных процессов над обширной акваторией океана. Гренландский антициклон, устойчивый в течение всего года, также существенно влияет на местную атмосферную циркуляцию. Он способствует образованию ветров, по своему направлению усиливающих эффект сброса вод из Северного Ледовитого в Атлантический океан.

Наблюдаемые изменения климата в Арктике являются крупнейшими за всю историю измерений в регионе , а также за последние 2000 лет. Основное влияние при этом оказывают отражательная и изоляционная способность ледяного покрова, которые зависят от сезонных и периодических изменений температур и осадков. Хотя текущие аномалии можно объяснить долгопериодическими колебаниями, общий тренд, связанный в первую очередь с сильнейшим потеплением за последние пять лет, заставляет ряд учёных говорить о том, что летнее таяние льдов и поглощение солнечной радиации больше не компенсируется зимним ростом ледяного покрова. На основании результатов наблюдений с начала XX века за поверхностной температурой воздуха в Арктике выявлены изменения климата. Хорошо выражено долгопериодическое колебание, формируемое потеплениями 1930—1940-х и 1990—2000-х годов и понижением температуры в 1970-е годы. В период 1990—2000-х годов к естественным колебаниям добавляется дополнительное внешнее воздействие, предположительно антропогенного происхождения, что даёт большую амплитуду отклонений температур от среднегодовой. Потепление ускорилось в 2000-е годы и более всего проявилось в летние месяцы. Абсолютный рекорд повышения среднегодовых температур был зафиксирован в 2007 году, затем наблюдалось небольшое понижение.

3. Геологическое строение и рельеф

Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого океана занимает шельф (более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 % площади дна). Именно этим объясняется малая средняя глубина океана — около 40 % его площади имеет глубины меньше 200 м. Северный Ледовитый океан окаймляют и частично продолжаются под его водами материковые тектонические структуры: Северо-Американская древняя платформа; Исландско-Фарерский выступ каледонской Евразийской платформы; Восточно-Европейская древняя платформа с Балтийским щитом и лежащая почти полностью под водой Баренцевоморская древняя платформа; Уральско-Новоземельское горное сооружение; Западно-Сибирская молодая платформа и Хатангский прогиб; Сибирская древняя платформа; Верхояно-Чукотская складчатая страна. В российской науке океан принято делить на 3 обширные акватории: Арктический бассейн, включающий глубоководную центральную часть океана; Северо-Европейский бассейн, включающий материковый склон Баренцева моря до 80-й параллели на отрезке между Шпицбергеном и Гренландией; Канадский бассейн, включающий акваторию проливов Канадского архипелага, Гудзонов залив и море Баффина.

Диатомеи приспособились к суровой обстановке океана. Многие из них поселяются на нижней поверхности льда. Диатомная флора образует основную массу фитопланктона — до 79 % в Баренцевом море и до 98 % в Арктическом бассейне.

Из-за неблагоприятных климатических условий небогат и зоопланктон океана. В Карском, Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях насчитывается 150—200 видов зоопланктона. В Восточно-Сибирском море — 80—90 видов, в Арктическом Бассейне — 70—80 видов. Преобладают веслоногие рачки (копеподы), кишечнополостные, представлены некоторыеоболочники и простейшие. В зоопланктоне Чукотского моря встречаются некоторые тихоокеанские виды. Животный мир дна океана имеет ещё более неравномерное распространение. Зообентос Баренцева, Норвежского и Белого морей сопоставим по разнообразию с морями субполярной и умеренной зон Атлантического океана — от 1500 до 1800 видов, при биомассе 100—350 г/мІ. В море Лаптевых количество видов снижается в 2—3 раза при средней биомассе 25 г/мІ. Очень бедна фауна дна морей восточной Арктики , особенно центральной части Арктического бассейна. В Северном Ледовитом океане насчитывается более 150 видов рыб, среди них большое число промысловых (сельдь, тресковые, лососёвые, скорпеновые, камбаловые и другие). Морские птицы в Арктике ведут преимущественно колониальный образ жизни и обитают на берегах. Здесь постоянно обитают и размножаются около 30 видов птиц (белая чайка, люрик, некоторые кулики, гаги, кайры, чистики, белые гуси, чёрные казарки, пуночки). Всё население гигантских «птичьих базаров» питается исключительно за счёт пищевых ресурсов океана. Млекопитающие представлены тюленями, моржами, белухами, китами (главным образом полосатиками и гренландскими китами), нарвалами. На островах встречаются лемминги, по ледяным мостам заходят песцы и северные олени..

В заключение хотелось бы отметить что северный ледовитый океан является одним из самых чистых океанов и он является нашим всемирным наследием.

Суровые климатические условия оказывают влияние на бедность органического мира Северного Ледовитого океана. Исключения составляют лишь Северо-Европейский бассейн, Баренцево и Белое моря с их чрезвычайно богатым животным ирастительным миром. Флора океана представлена главным образом ламинариями, фукусами, анфельцией, а в Белом море — также взморником. Фитопланктон в Северном Ледовитом океане насчитывает всего 200 видов, из них 92 вида — диатомовые.

1. Агранат Г.А. Зарубежный Север. Опыт освоения. — М., 19 Атлас океанов. Термины, понятия, справочные таблицы. — М.: ГУНК МО СССР, 1980.

2. Визе В.Ю. Моря Советской Арктики. Очерки по истории исследования. — М.—Л., 1948. Географический энциклопедический словарь. — М.:

3. Советская энциклопедия, 1986.

4. Гаккель Я. Я. Наука и освоение Арктики. — Л., 1957. Гордиенко П. А. Северный Ледовитый. — Л., 1973. Зубов Н. Н. В центре Арктики. Очерки по истории исследования и физической географии Центральной Арктики. — М.—Л., 1948.

5. История открытия и освоения Северного морского пути, т. 1—3. — М.—Л., 1956—1962.

6. Козловский А.М. SOS в Антарктике. Антарктика черным по белому. — СПб.: ААНИИ, 2010.

7. Физическая география материков и океанов / Под общей ред. А. М. Рябчикова. — М.: Высшаяшкола, 1988. Paul Arthur Berkman, Alexander N.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Характеристика Северного Ледовитого океана. Географическое положение и общие сведения. История формирования океана. Геологическое строение и рельеф. Гидрологический режим. Водный баланс Северного Ледовитого океана. Флора и фауна. Экологические проблемы.

презентация [3,4 M], добавлен 23.03.2017

Характеристика и географическое положение Северного Ледовитого океана, его климат и гидрологические условия в зависимости от времени года, разнообразие органического мира. Вклад М.В. Ломоносова в изучение Ледовитого океана, направления его исследований.

реферат [20,5 K], добавлен 14.04.2010

Социально-экономическое, географическое и экологическое положения вод Северного Ледовитого океана, степень их изучения. Ключевые проблемы в освоении океана и квалифицирование путей их решения. Финансовые изыскания региона в историко-политическом разрезе.

курсовая работа [43,7 K], добавлен 07.07.2015

Характеристика географического положения второго по величине океана Земли – Атлантического. Особенности климата, геологического строения и рельефа дна. История открытия океана. Органический мир, хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых.

презентация [1,4 M], добавлен 28.11.2012

Географическое положение Северного Ледовитого океана и его исследование. Социально-экономическая и экологическая ситуация в настоящее время. Историческая ценность транспортных путей. Морские биологические ресурсы. Экологические проблемы и их последствия.

реферат [114,6 K], добавлен 22.09.2009

Источник

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н

В книжной версии

Том 29. Москва, 2015, стр. 634-639

Скопировать библиографическую ссылку:

СЕ́ВЕРНЫЙ ЛЕДОВИ́ТЫЙ ОКЕА́Н (на рус. картах с 17 в. встречаются названия: Ледовитое м., Северный ок., Северное, или Ледовитое, м., Ледовитый ок.), часть Мирового ок., наименьший и самый мелкий из океанов Земли, расположенный в сев. полярной области. Занимает приполюсное пространство между Евразией и Сев. Америкой. Характеризуется частичным покрытием поверхности морским льдом в течение всего года. Впервые выделен как самостоят. океан в 1650 нидерл. картографом Б. Варениусом под назв. Гиперборейского ок., в 1845 Лондонским географич. об-вом назван С. Л. о.; в СССР это название официально принято в 1935.

Источник

Характеристики Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан — самый маленький и наименее исследованный среди всех океанов планеты. Из-за своего небольшого размера до начала 19 в. он обозначался на картах как Северное, или Ледовитое, море. И до сих пор некоторые океанографы обозначают его в исследованиях как Arctic Sea.

Характеристики Северного ледовитого океана

Объем водных масс океана оценивается в 18,2 млн км³, что составляет чуть менее 2% мировых запасов воды. Средняя глубина — 1230 м. Самая глубокая точка находится в северно-восточной части Гренландского моря. Она была выявлена в ходе погружения батискафа «Мир-2» и обозначена как 5528 м.

72% общей площади занимают Гудзонов залив и 10 морей:

- Баренцево;

- Баффина;

- Белое;

- Берингово;

- Бофорта;

- Восточно-Сибирское;

- Гренландское;

- Карское;

- Лаптевых;

- Норвежское;

- Чукотское.

Почти вся поверхность акватории океана покрыта слоем льда. Еще 15 лет назад участок ледяного покрова оценивался в 12,4 млн км², но в связи с глобальным потеплением и массовым таянием снегов он сократился почти вдвое.

Средняя температура воды зимой составляет от -5 до 0°С.

В летний сезон отмечается повышение температурных показателей. Максимальное значение, зафиксированное в 2017 г., составило +7°С.

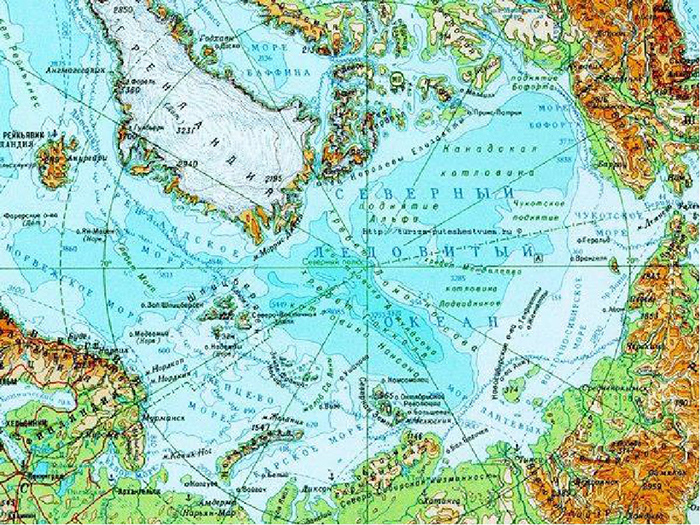

Географическое положение

Северный Ледовитый океан на карте занимает полярную область между Северной Америкой и Евразией.

Он отделен от Атлантического океана подводными возвышенностями Северного полярного круга и соединяется с ним через Гудзонов и Девисов проливы по 70° с.ш. От Тихого его отделяет узкий Берингов пролив. Границы Ледовитого океана проходят через Чукотский полуостров до пересечения с Аляской.

Акватория занимает площадь 14,8 млн км² и делится на 3 условных бассейна:

Ее территория включает в себя самый большой остров в мире — Гренландию — и Канадский архипелаг, размер которого составляет 1373 тыс. км².

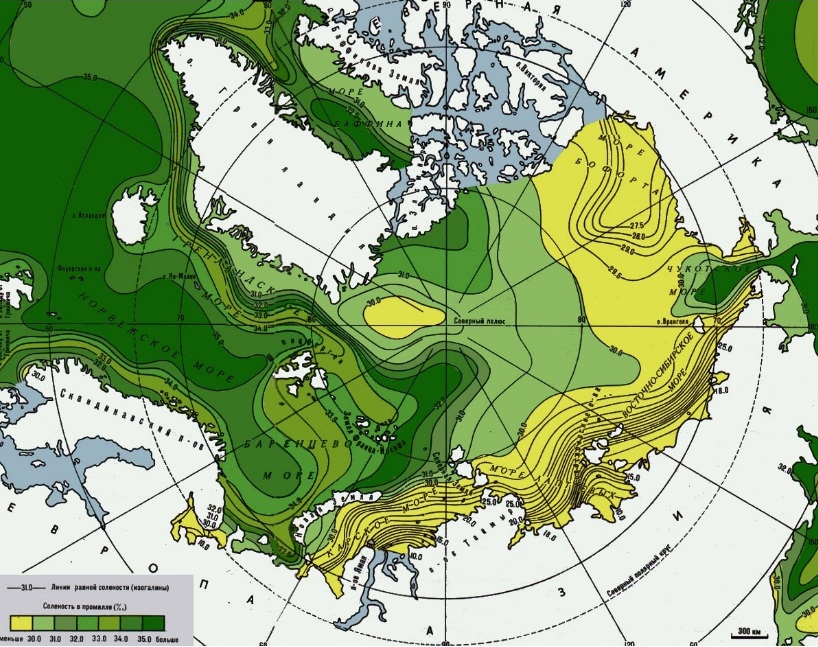

Соленость воды

Воды океанов и морей представляют собой раствор химических элементов, горько-соленый на вкус. Морская вода содержит почти 80% поваренной соли, а горьковатый вкус океанской придают соли магния, растворенные в ней. Кроме того, вода содержит в себе ионы кальция, фосфора, золота, серы и меди.

Показатель солености определяется количеством солей, растворенных в 1 кг воды. Он измеряется в promille (промилле, ‰ — тысячных долях какого-то вещества в оговоренном объеме целого).

Самый соленый на планете — Атлантический океан (37 ‰).

Эта характеристика Северного Ледовитого меняется в зависимости от того, какие реки впадают в бассейны его морей:

- в области моря Лаптевых — 20‰;

- в приустьевой зоне Восточно-Сибирского моря — 22‰;

- на побережье Новой Земли — 28‰;

- возле островов Королевы Елизаветы — 30‰.

В полярных областях возле хребта Амундсена зафиксирован показатель 34‰, что соответствует среднему значению Мирового океана.

Теплые и холодные течения

В условиях, когда поверхность воды покрыта слоем льда толщиной от 1 до 3 м, а судоходство невозможно, изучить направления и скорость внутренних потоков сложно.

Данные о поверхностных реках в Ледовитом океане получены в ходе исследований на дрейфующих станциях.

На их основании можно утверждать следующее:

- Основным источником пополнения водных запасов является теплое юго-западное Норвежское течение, омывающее берега Скандинавского полуострова.

- Нордкапское, которое является ответвлением Норвежского, тянется вплоть до Кольского полуострова и впадает в Баренцево море. Благодаря теплым водным массам, которое оно несет, это море не замерзает, поэтому на нем возможно судоходство.

- Ответвление Гольфстрима, Шпицбергенское теплое, омывает берега острова Шпицберген.

- Холодное восточное Гренландское протянулось от берегов Гренландии и несет обломки айсбергов в Атлантический океан.

- Самое мощное холодное течение получило название Трансарктического. Его образуют стоковые реки Чукотки и Аляски. Ледяной поток проходит всю акваторию океана и смешивается с теплыми атлантическими водными массами.

Климатические особенности

Климат в акватории океана оценивается как арктический. Здесь долгая полярная зима, которая длится 9 месяцев. В зимние месяцы (с ноября по апрель) температура опускается до -38°C, а летом (с июня по сентябрь) поднимается всего до +9°C. Осень и весна короткие, почти не отличаются температурным колебанием и определяются только по смене дующих ветров.

В течение всего года над акваторией Arctic Sea происходит мощный антициклонический процесс и господствуют арктические ветра. Это объясняет наличие больших массивов нетающих снегов в полярных областях. Направление воздушных потоков здесь меняется только перед наступлением лета.

В мае, когда температура воздуха поднимается до 0°C, над океаном и береговой линией скапливаются плотные слои тумана. Осадки выпадают в виде редкого дождя или мокрого снега. Их количество невелико: от 75 до 200 мм в год.

В холодные зимние месяцы над океаном стоит ясная холодная погода с высокой облачностью.

Мир органики

Флора в Ледовитом океане представлена скудно.

В основном это холодовыносливые водоросли, которые растут и в воде, и в мерзлой прибрежной почве:

Зоо- и фитопланктон встречается в подледных областях и на дне. Его концентрация в воде высока, около 500-600 единиц на 1 л. Всего насчитывается около 200 видов планктона, и он широко представлен в Баренцевом и Гренландском морях.

Рыба представлена промысловыми видами:

Ее активная добыча ведется в Баренцевом, Норвежском и Белом морях, которые не покрыты толщей льда.

Рельеф дна

Океан имеет рельеф, не типичный для мирового дна. Его особенности связаны с развитием шельфа и изрезанных окраин материков. Шельф занимает более половины океанского дна, а его средняя глубина не превышает 200 м.

Исследователи выделяют глубокую центральную котловину, которая окружена морями.

Эта котловина имеет вытянутую форму, и через нее проходит подводный хребет Ломоносова, который начинается у Берегов Канады и заканчивается возле островов Анжу.

Полезные ископаемые

Берега океана богаты на рудные месторождения:

- на Таймыре добывают ильменит;

- на Чаунской губе — олово;

- на Кольском полуострове — апатит, флогопит и железную руду;

- на Чукотке — золото;

- на Аляске — свинец и цинк;

- на Баффиновой земле — серебро.

В Гренландии 10 лет назад обнаружены большие запасы урана, но разработка месторождения пока не началась. На мелководных шельфах северной Аляски и в подводной цепи хребта Ломоносова открыты нефтяные месторождения. Претендовать на их разработку могут Россия, США, Дания и Норвегия.

Суровые погодные условия затрудняют добычу полезных ископаемых, и, пока не созданы технологии работы за полярным кругом, эти залежи составляют мировой неразрабатываемый запас.

Береговая линия океана

Географическое положение Arctic Sea обусловило сложную структуру побережья. Его протяженность составляет более 45 тыс. км. Берега сильно изрезаны и образуют много заливов. Крупнейшие из них: Гудзонов, Амундсена, Фокс, Коронейшен и Унгава.

Берега Гренландии, Исландии и Скандинавского полуострова скалистые, обрывистые. Берега Карского и Баренцева морей связаны с плоскогорьем и дельтами впадающих в них рек. В области моря Лаптевых береговая линия образует протяженные мелководные лагуны.

Факты об исследованиях

До сих пор океанографы не пришли к единому мнению, считать ли общую акваторию арктических морей океаном.

Впервые эту область назвал океаном путешественник и картограф из Голландии Берхард Варениус. Это произошло в 1650 г., когда он издал труд «Всемирная география», в которой систематизировал все имеющиеся к тому времени данные о поверхности планеты.

Первая экспедиция к Северному Ледовитому океану состоялась в 1764 г. по инициативе Михаила Ломоносова. Его тогда волновал вопрос создания северного морского пути для русского флота.

Под руководством географа и флотоводца Василия Чичагова группе исследователей удалось достичь границ Гренландского моря и архипелага Шпицберген и дать полное описание климатических условий и фауны этого региона.

После этого начались активные океанографические исследования Заполярья.

В 1893 г. норвежским ученым-мореплавателем Фритьофом Нансеном была организована экспедиция на судне «Фрама», которая планировала достичь Северного полюса. Ради этой цели команда вморозила шхуну в лед и дрейфовала на ней по течению. Но когда выяснилось, что их уносит южнее околополярной области, Нансен с напарником покинули команду и отправились на собачьих упряжках к вожделенной цели.

Достичь полюса исследователям не удалось, но они продвинулись до оконечности земли Франца-Иосифа и остались там на зимовку. За 2 месяца они изучили движения льдов и ветров, состав почвы и скудную растительность этой области.

В 1926 г. норвежский летчик Руаль Амундсен совершил воздушную экспедицию и сообщил миру, что стал первым человеком, ступившим на Северный полюс. Команда совершила полет на высоте 820 м и передала картографам данные о местоположении основных горных массивов.

После этого начались комплексные международные экспедиции, которые устанавливали на льдинах дрейфующие научные станции. Это помогло изучить рельеф океанского дна и направление течений Северного океана.

Источник