История Азербайджана

Научно-популярный портал по истории Азербайджана

- Home

- /

- История Азербайджана

- /

- Рекомендуем

- /

- Шахри-юнан: затопленный город на Каспии

Шахри-юнан: затопленный город на Каспии

О.БУЛАНОВА

Если почитать «Искандер-намэ» Низами не как поэму, а как историческую летопись, то внимание привлечет один любопытный эпизод. Македонский время своих завоеваний посетил Баку, где его с большим почетом встретил один из героев того времени Саадан Бакинский.

Однако соседний Шахри-юнан, принадлежавший грекам (греческий город), отказался покориться Александру. Тогда его учитель Аристотель дал Александру какую-то таинственную жидкость в размере 700 батманов (где-то 5,6 т), которая якобы способна превратить камень в известь. С ее помощью воины Македонского сделали канал и затопили город.

Одним из первых на этот эпизод обратил внимание А.К. Бакиханов. Крупный русский востоковед Борис Дорн в 60-х гг. XIX в. со слов местного сказителя Мирзы Абдуррахима приводит некоторые подробности этой легенды. Судя по ним, Александр подошел к Шахри-юнану с моря и со всех сторон осадил его, но город был неприступен.

Тогда по совету Аристотеля Александр послал в город какого-то ханского сына, и тот, соблазнив жену правителя, узнал, что город можно захватить лишь в том случае, если разрушить часть горы, протянувшейся между Биби-Эйбатом и Зыхом. Аристотель приказал полить гору таинственной жидкостью, скорее всего, это был купорос, камни зашипели (как известь), и вода хлынула на город.

Другой вариант разрушения Шахри-юнана записал известный русский востоковед, тюрколог, ученик Мирзы Казембека Илья Березин, посетивший Баку в 40-х гг. XIX в. Этот вариант превращает Аристотеля из простого исполнителя в главного виновника гибели Шахри-юнана. Мало того, сюда, к горе, у подножья которой находился город, переносится и деятельность Платона, который, судя по этой легенде, именно здесь учил людей уму-разуму.

У него было много учеников, среди которых выделялся Аристотель. Последнего и выпросил у Платона к себе Александр. Со временем Аристотель так возгордился, что поссорившись со своим учителем, изобрел состав, истребляющий землю, и окатил им гору, где жил его наставник. В результате и гора, и город опустились, и Каспийское море покрыло их своими волнами.

В этих легендах объединены два события: гибель города, располагавшегося около Баку внутри Бакинской бухты, и нашествие греко-македонских войск. В связи с последним интересен тот факт, что греки прибыли к Баку по морю. И вот тут невольно вспоминается греческий миф, у котором, в частности, описывается плавание Патрокла, сына одного из аргонавтов Менетия.

В 80-х гг. III в. до н.э. Патрокл по приказанию одного из преемников Македонского совершил плавание (наверняка с военными целями) вдоль южного и западного побережья Каспия. Описание плавания не сохранилось, но сохранился составленный Патроклом список прибрежных народов, мимо земель которых оно проходило.

Весьма примечателен тот факт, что самым последним народом показаны албанцы, жившие севернее Абшеронского п-ва. А это значит, что Патрокл, следуя вдоль берега, не мог миновать Баку. Наверняка здесь, в лучшей бухте Каспийского моря, он сделал остановку. Не это ли плавание греко-македонцев осталось в памяти древних бакинцев?

Вообще предание о греческом городе около Баку интересно само по себе. Откуда оно появилось? Что послужило основой? Никакие греческие города в средневековом Азербайджане не известны. В то же время Страбон упоминает о каком-то городе Эниана в области витиев у Каспийского моря, в котором «показывают греческое оружие, медные сосуды и могилы».

Известны также несколько десятков греческих городов, основанных Македонским или его преемниками на огромной территории от Греции до Индии. Не был ли Шахри-юнан одним из таких городов? Не сохранились ли об этом городе еще какие-либо упоминания, которые могли бы более точно, чем сообщение Страбона, локализовать этот «Греческий город»? Может, следует обратиться к карте Птолемея?

Доктор географических наук Сейран Велиев считал, что местоположение Баку на карте Птолемея более всего соответствует Гайтаре и Баруке. С этими двумя городами и связывают обычно Баку.

На первый взгляд Баку – это все-таки Гайтара (если судить по расположению у поворота каспийского берега на восток), а Барука лишь созвучен современному названию. Однако при этом не учитывается то, что в начале нашей эры уровень Каспия был намного ниже современного уровня. При таком уровне Баку должен был быть сухопутным городом. Тогда становится понятным расположение Баруки внутри Албании, но недалеко от моря. Слог «ру», видимо, лишний слог, появившийся при неоднократных переписываниях.

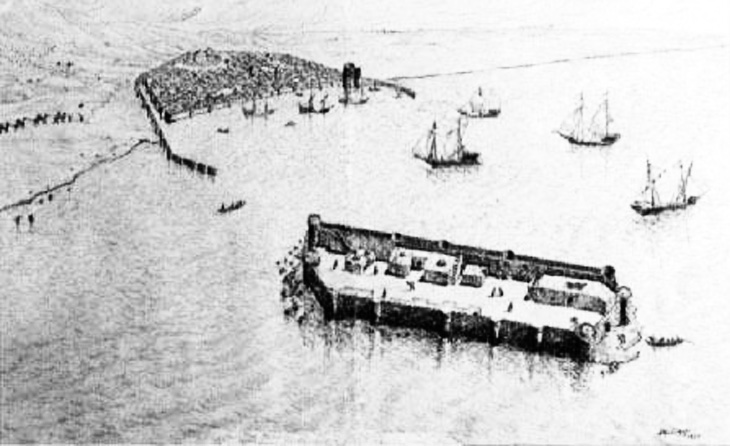

Гайтара же – это порт, «морские ворота» Баку, появившиеся после опускания уровня Каспия. Просуществовал он несколько столетий, пока во второй половине I тыс. н.э. во время повышения уровня Каспия не был затоплен. Никаких других сведений об этом городе не сохранилось, но в памяти народа он остался под несколькими названиями, в числе которых были Шахри-юнан и Сабаил.

Греческим городом Шахри-юнан стали называть, видимо, из-за того, что он являлся греческой колонией купцов и моряков. Второе название указывает на его местоположение: этот город-порт, скорее всего, располагался где-то в юго-восточной части Бакинской бухты Баилова в районе 6-8-метровых глубин.

Обычно легенды о затопленных около Баку городах относят к XIV в, когда было поглощено морем сооружение, которое последнее время называют Сабаиловской крепостью. Затопление этой небольшой крепости принято считать основой легенд о поглощенных Каспием городах. Но, как видим, легенды свидетельствуют о более давнем повышении Каспия, – еще в I тыс. н.э. – о других поглощенных морем городах и имеют более реальную основу.

В XIX в. было записано множество наблюдений моряков о подводном городе. А.К. Бакиханов организовал первую специальную морскую экспедицию для поиска этого города, однако увидеть ему ничего не удалось.

По материалам С.Велиева

Источник

Каспийское море – артефакт, подтверждающий недавний катаклизм

КАТАСТРОФЫ ДРЕВНЕГО МИРА / Каспийское море – КАК ЭТО БЫЛО / Реконструкция Трагических Событий / Локализация объекта в границах 16 века, на современной карте / Предположения, Версии, Гипотезы

Доброго времени суток, уважаемые пользователи! В это доброе время, хотелось бы наконец то расставить «точки над i» и чётко определиться – как нам локализовать границы Каспия 16го века на современной карте. Потому как официальная история о факте недавнего (по геологическим меркам) изменения формы и объёма моря-озера молчит (как рыба об лёд) а имеющиеся многочисленные свидетельства (старинные карты) игнорируются. Оппоненты же отмахиваются нелепыми отговорками – мол, «картография была не на высоте, вот и…» – в таком духе.

Но нас такие ответы не удовлетворяют, и вот, я решил наконец то, собраться и расставить всё по местам, снабдив локализацию неопровержимыми (по возможности) доказательствами. На эту тему написано множество работ, статей и постов, но нигде я не видел столь желанной локализации, сколь и подробной реконструкции развития изменений, преобразивших регион (чем мы с вами сейчас и займёмся). Думаю, что труд сей, особливо интересен будет тем, кто занимается историй региона.

Итак, приступим!

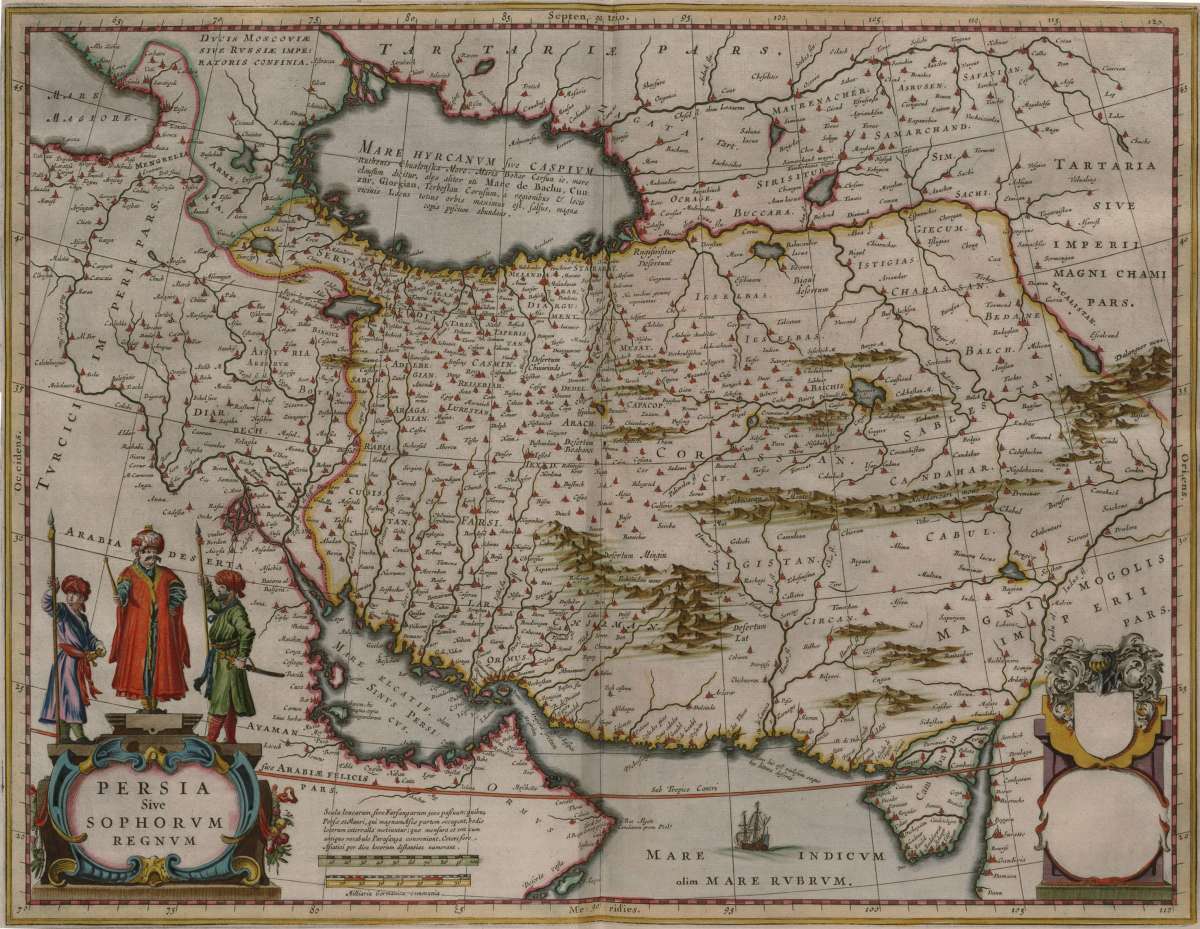

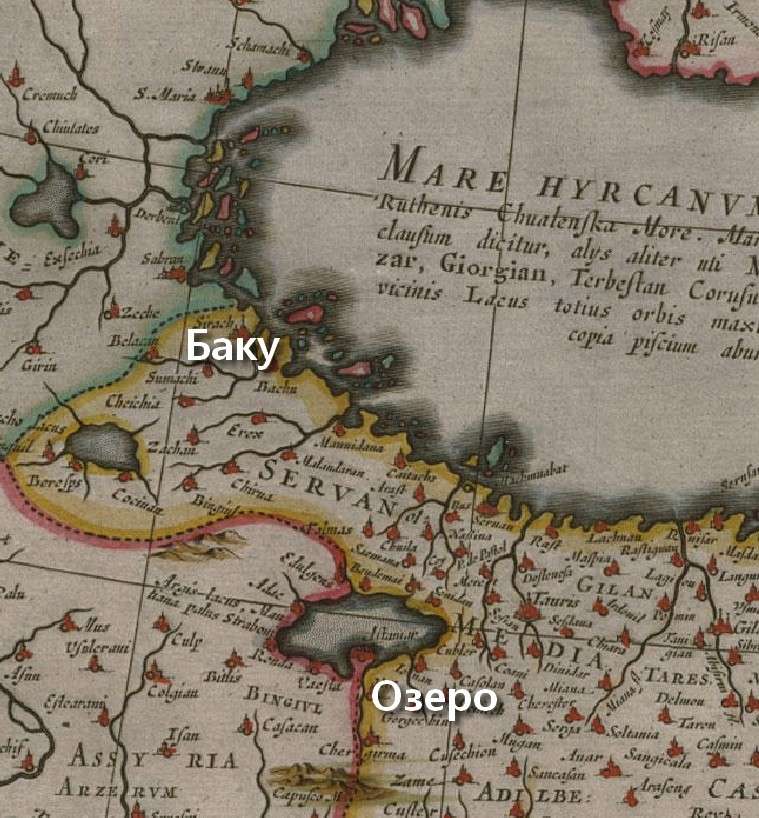

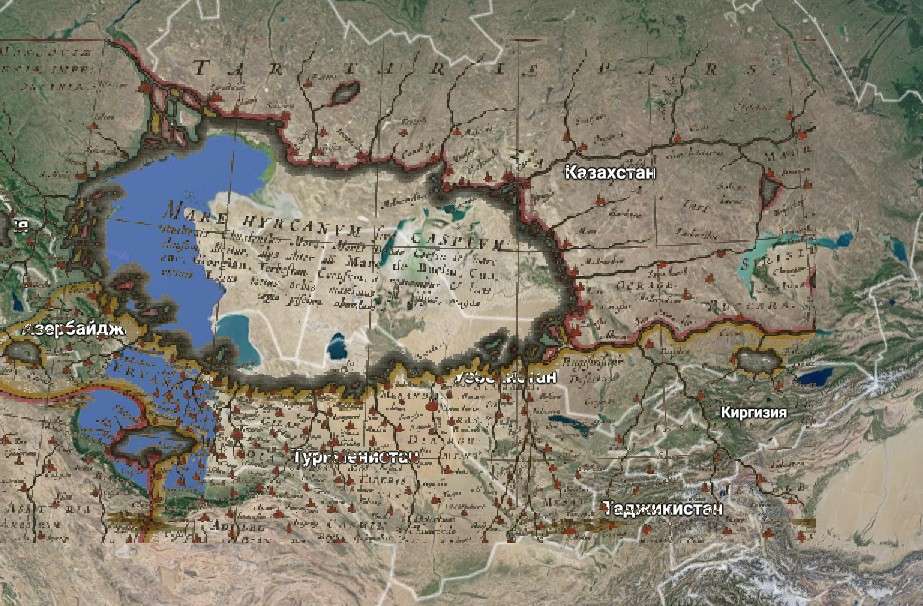

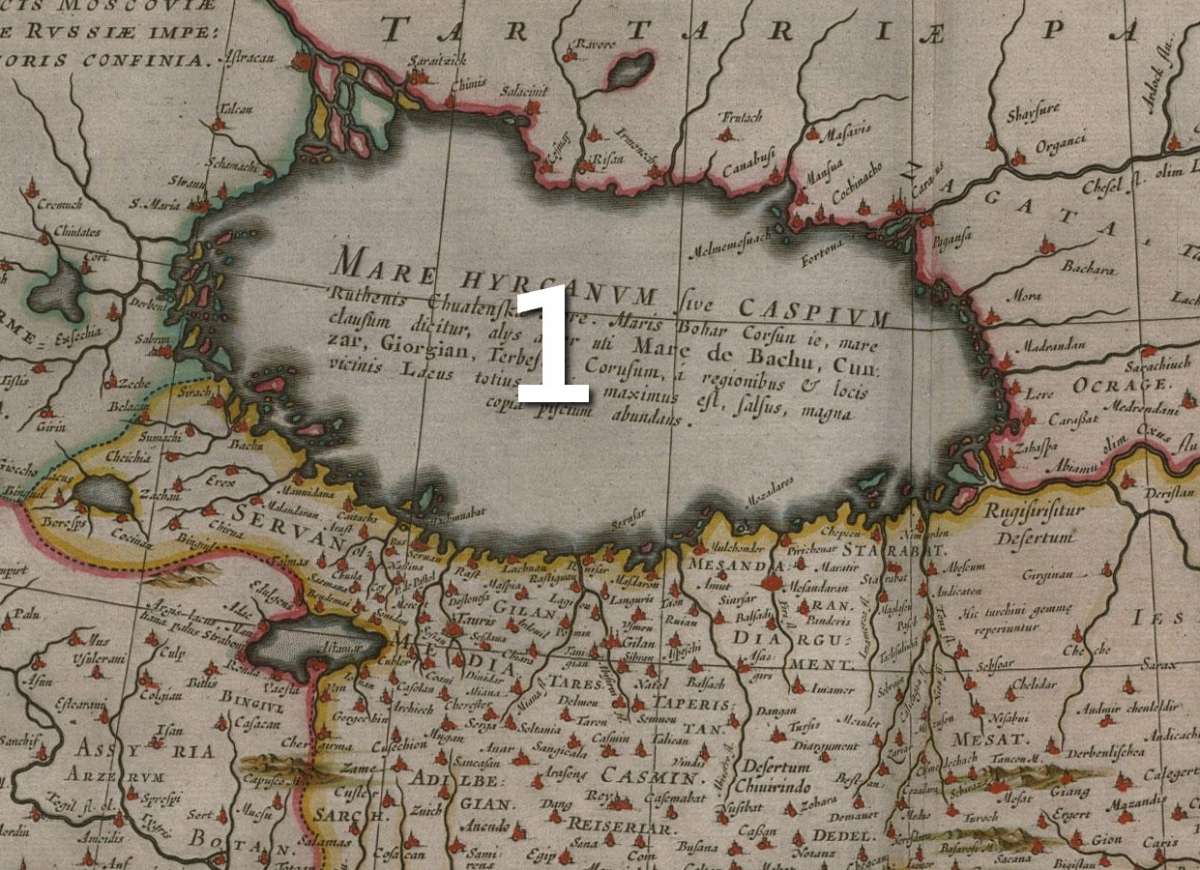

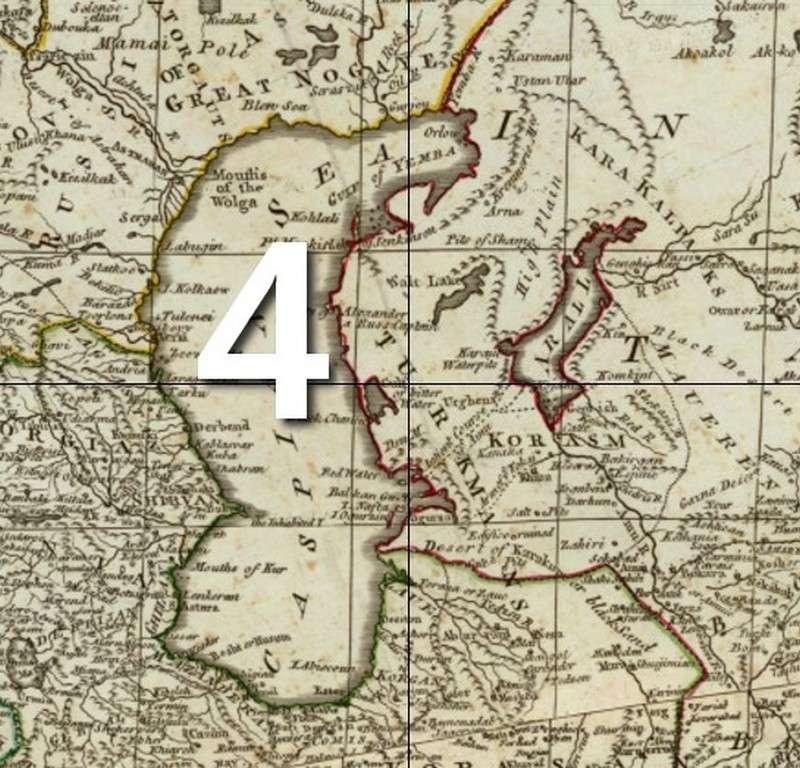

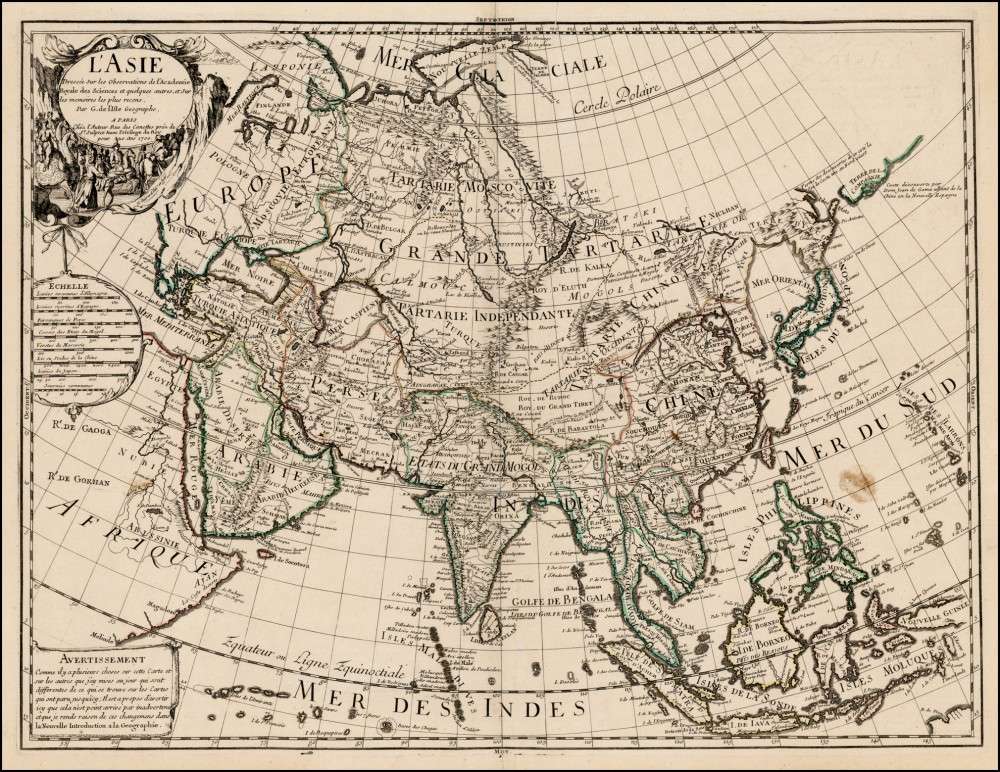

Для начала рассмотрим карту «Joan Blaeu (1571-1635) in his Atlas Maior in 1662″ Сразу оговорюсь, что карт с подобным изображением множество, пользуюсь этой потому что. просто попалась мне под руку первой! Ну, и красивая, конечно, в цвете. Регион так же хорошо отображён на карте Д.Келлера (16 век) в общем, можно сравнить – они почти идентичны (возможно, и скорей всего, все карты региона того времени, имеют общий «исходник»)

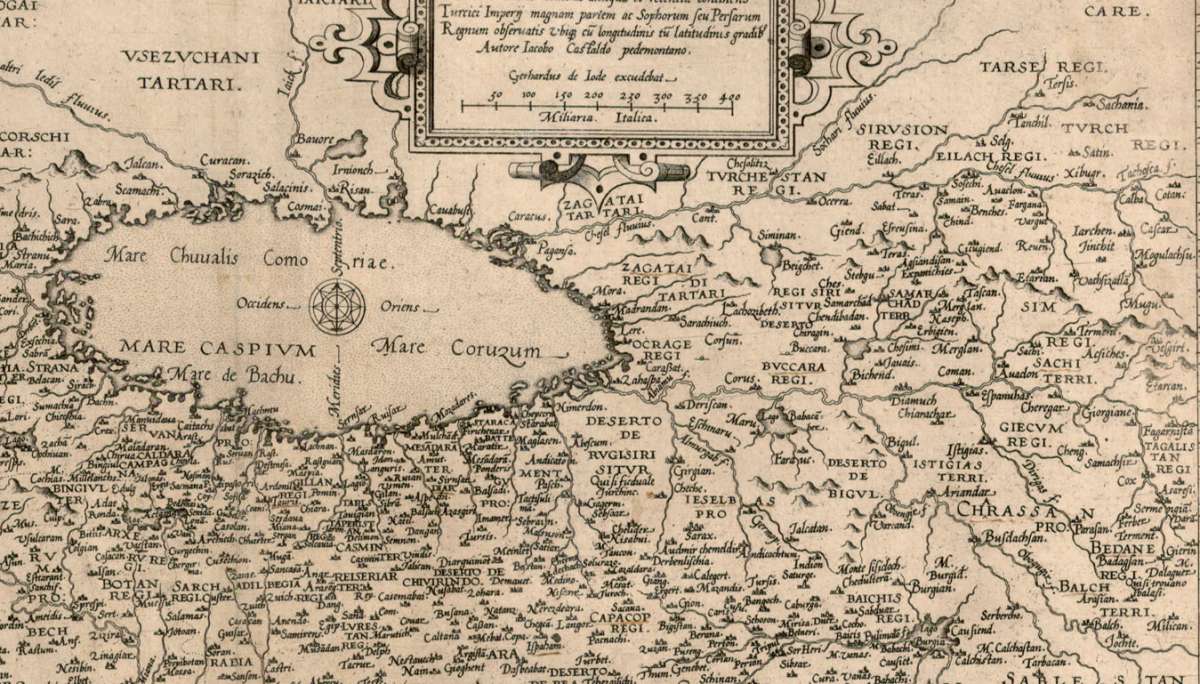

Вот ещё карта (продублируем) примерно того же возраста (1578г)

Предлагаю вам ознакомиться с моей авторской реконструкцией тех событий, что привели Каспий в современные формы, из того, что было ранее.

Авторская реконструкция

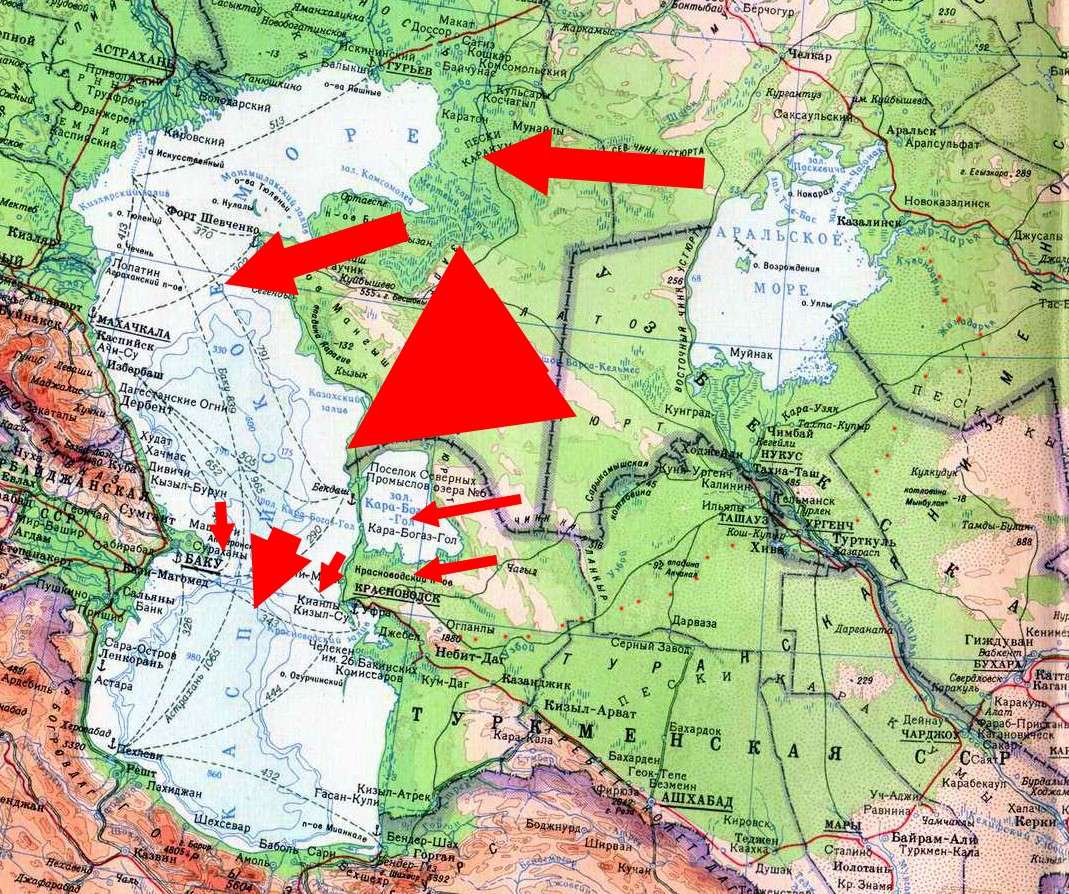

Локализуем событие, для более удобного рассмотрения, обозначив основные точки привязки

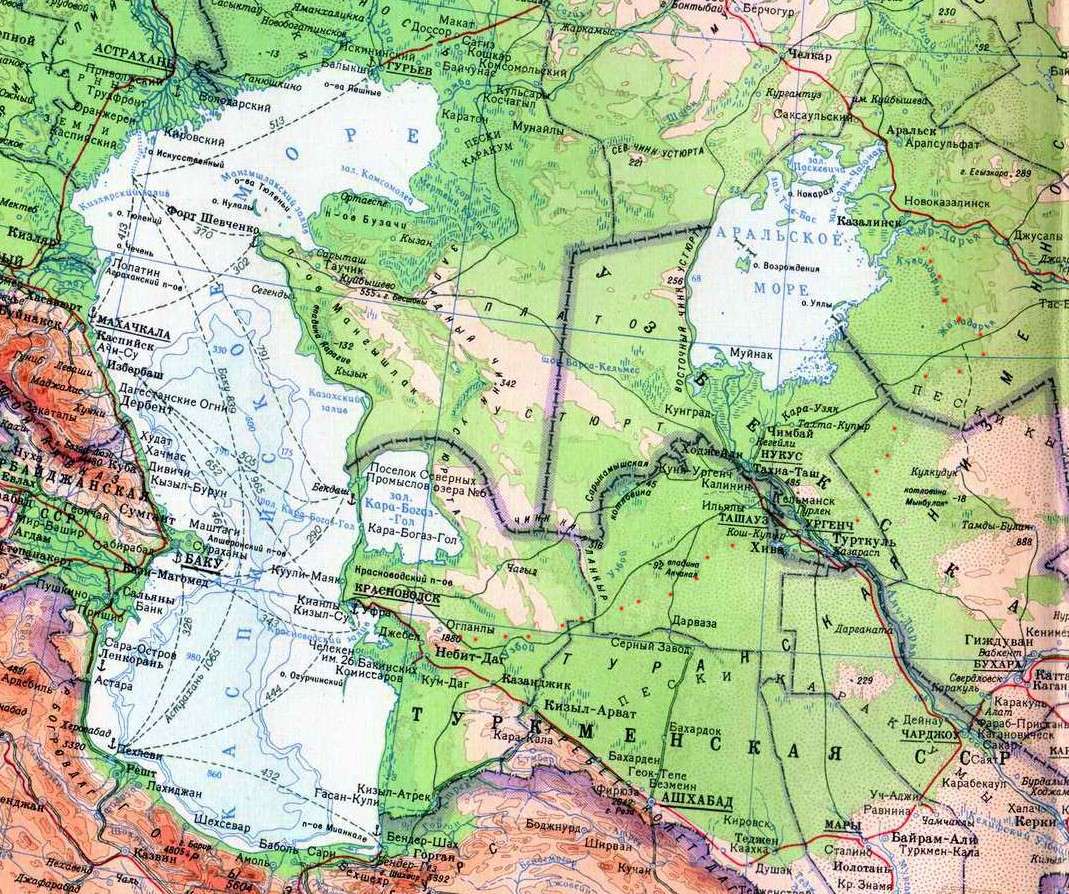

Обратите внимание на устья больших рек, впадающих в великое озеро (Волга, Сыр-Дарья, Аму-Дарья) – они имеют классическое разветвление, обозначенное на картинке (по типу как провод, шлейф, и вилка подключения :-)) это важно запомнить! Что касается двух рек (впадающих в Каспий) между Уралом и Сыр-Дарьей, мы поищем то, что от них осталось, на современной ГУГЛ карте.

Теперь, проделаем то же самое на современной спутниковой ГУГЛ карте – нанесём на неё те же точки привязки, и сравним (с учётом погрешностей старой карты).

Сразу замечу – современную карту, я разворачиваю немного влево по оси (обратите внимание на компас справа на рисунке выше) Связано это с тем, что практически все карты до 17го века, слегка «косят«, что давным-давно подмечено сообществом искателей, вот один из материалов по теме (http://sibved.livejournal.com/.

Объяснить это можно разными причинами, я же придерживаюсь твёрдого убеждения в том, что в 17м веке произошла мировая катастрофа КОНЕЦ СВЕТА (не побоюсь этого названия) в результате СМЕНЫ ПОЛЮСОВ… Тому посвящено множество расследований, вот одно из них (https://cont.ws/@otshell/40043. )

Итак, вернёмся к нашей теме – вроде как все сходится!

Основные ключевые точки привязки совпадают, с учётом погрешностей и произошедших изменений (пересохли многие реки, озера, пустыня завоевала много плодородных земель, засыпала цветущие города). Русла двух недостающих рек (между Уралом и Сыр-Дарьей) с трудом, но видно (отмечено красной стрелой) и от них практически ничего не осталось (вы можете отыскать их сами). Русла рек хорошо видны при большом увеличении. Так же, хорошо их видно на картах 18-19 веков.

Теперь, дабы убедиться в адекватности объектов привязки, подметим ещё пару – тройку ключевых моментов, в более пристальном рассмотрении… Например – сопряжение Каспия с Аму-Дарьей (устье). Попробуем убедительнее локализовать нюансы события, в сравнении его на двух картах. Так как в нынешнем виде Аму-Дарья протекает до самого полувысохшего Арала и это естественно! По мере обмеления озера, или ухода воды из основного бассейна река, под давлением собственного течения, находила себе новые русла (хорошо заметно её разветвление по территории дна бывшего озера).

Нас же интересует – где именно находилось устье Аму-Дарьи в 16м веке, а следовательно, старая граница озера, на современной карте?

И вообще, с чего я взял что на старой карте именно Аму-Дарья, а не какая-нибудь пересохшая ныне река, которой и в помине нет? Ведь там и само название иное – что то на латыни. Так что же там написано?

Написано там – Oxus fly. Обратимся к «тёте ВИКЕ»:

Цитата – «Амударья́ (устар. Аму-Дарья) (тадж. Амударё, узб. Amudaryo, туркм. Amyderýa, от перс. «Аму» – названия исторического города Амуль и Дарё – «река»; другое название: греческое «Oxos», латинское «Oxus», арабское «Джейхун»[1]) – река в Средней Азии.»

Устья рек

Значит все в порядке – река та! Теперь само устье. Понятно, что показано оно схематически-условно, но в принципе, характерные извилины перед впадением в море угадываются. Обратите внимание – на большой «загогулине» (карта выше, где надпись подчеркнута) далее (в сторону устья) идёт приток реки (впадает с юга). На современной же карте, мы видим загогулину, а южнее, ниже – запруженная озёрами местность.

Скорее всего это и есть та самая река, впадавшая некогда в Аму-Дарью, ныне русла её засыпаны песком, вода собралась в низинах. Ну а далее, в сторону устья, уже идут сами разветвления рукавов (так же как и на старинной карте) и это очень хорошо видно.

Так же, в принципе, хорошо видно на общей картине, границу моря 16го века, по симметрично расположенным, зеленеющим оазисам на Сыр-Дарье (выше) и Аму-Дарье (ниже). Это примерно и есть устья рек, впадение их в старый Каспий, а следовательно и границы его с востока, что мы локализовали, с чем нас с вами можно и поздравить!

Всё сходится, да не всё. Как можно видеть, на старой карте у нас Баку находится в самом низу, (это южное окончание моря Хвалынского) «под закругление», а на современной – нефтегород почти посередине западного побережья, на маленьком полуострове. Непорядок. Я конечно понимаю, что у картографов того времени не было ГУГЛа под рукой, но если сравнить карты – то, что делали они без ГУГЛ спутника, достойно восхищения и безмерного уважения!

Каспия не было ниже Баку!

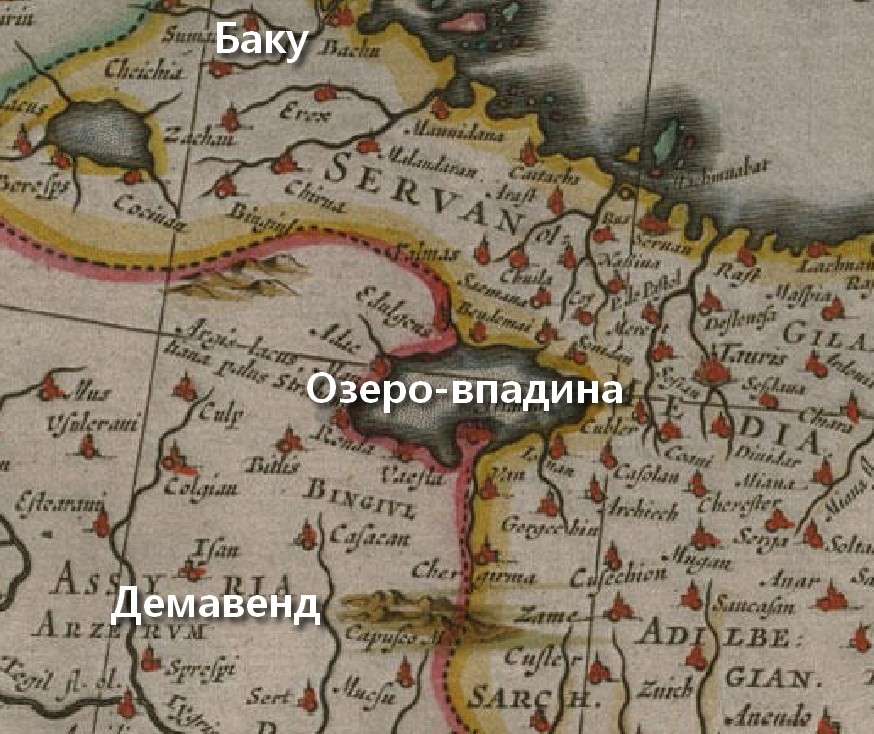

Конечно, небольшие погрешности вполне допустимы, но не такие, как рассматриваемая! Это явный перебор. Потому здесь нужно искать другую причину такого вопиющего несоответствия. Выдвину такую фантастическую (пока) гипотезу о том, что ниже Баку Каспия не было! И тому у меня есть веские доказательства. Давайте обратимся к старинной карте (интересующий нас фрагмент):

Внезапно!

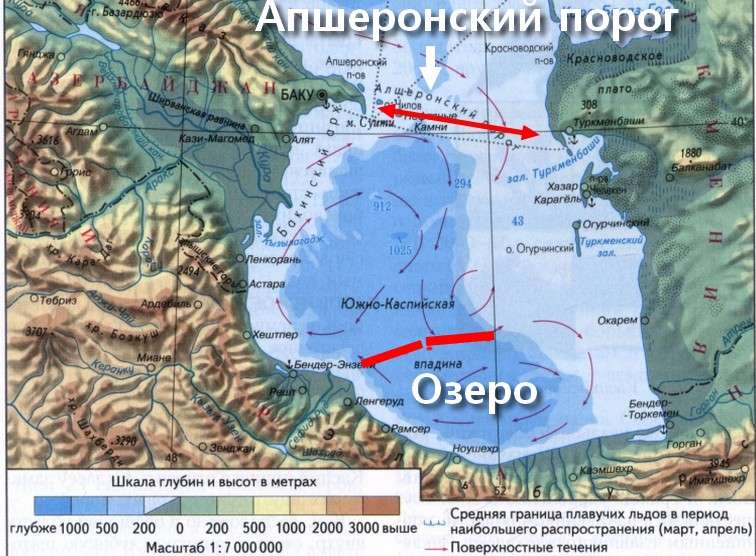

Видите большое озеро, ниже Баку? Это и есть дно современного Каспийского моря, его самая глубокая часть. Скорее всего в результате сейсмической деятельности, вернее, её активности и произошли такие вот изменения. Тому множество фактов, рассмотрим один из них.

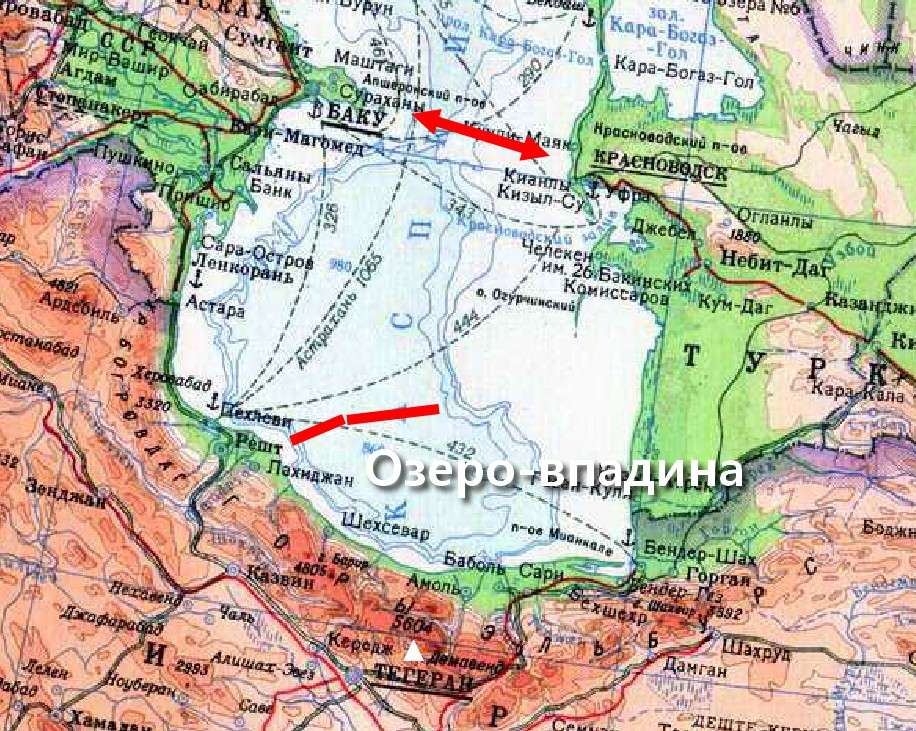

Вот современная карта глубин Каспия (рассматриваемая нами часть её). Вот вам и озеро – Южно Каспийская впадина. Само озеро, это нижняя часть впадины (озеро обозначено). Если развернуть нашу карту по оси влево (что я делал в начале поста) очертания, контуры озера-впадины, почти идеально совпадут с изображением на старой карте.

«Калитка»

Сам географический объект «Апшеронский порог» (вернее его название) даёт подсказку на то, что озеро изначально разделено на две чаши, Север-Юг. Ещё я бы обратил внимание на распахнутую «калиточку», показывающую направление движения хлынувших вод Каспийского моря в образовавшийся провал.

Я имею в виду загнутые вовнутрь береговые очертания в том месте, где море у нас слегка «приталено» (карта выше) сам полуостров, где находится Баку и напротив симметрично (указано стрелочками). Видно, что ранее это был хребет, окантовывающий южное побережье озера (это хорошо заметно на карте глубин-высот), как и разрыв в нем (Апшеронский порог) с характерно загнутыми краями (согласно направлению движения потоков массы воды).

Потухший ли, вулкан Демавенд?

Невероятные массы воды устремились в пробоину и затопили всю округу, будучи остановлены лишь предгорьями центрального Эльбруса, иранской её части (гора Демавенд, белый треугольник на рельефной карте, ниже). Обратите внимание, как идеально совпадает расположение вулкана/озера-впадины, на старой и новой картах (согласно рассматриваемой версии).

Гора эта самая высокая (5.870м.) в центральной части горной системы Эльбрус, и это есть потухший вулкан. Насколько потухший, кто знает? Возможно его активность, пусть неявная и спровоцировала такие вот изменения внешности региона, его судьбы. Ну и естественно, старинные картографы обозначили вулкан особо, как важное событие на карте. И это подтверждает нашу версию, так как ниже вулкана уже нет таких значительных «горных» событий, достойных особого внимания и отображения на карте.

И это был локальный конец света для региона

Дружественное поглощение

То есть – что же произошло? Согласно авторской версии (реконструкции событий) вода в Каспии вовсе не высохла! Море обмелело, обнажив Арал (который, по сути, являлся впадиной) по причине ухода воды из общего бассейна (то, что мы рассматривали выше) Таким образом, мега-озеро изменило форму, поглотило один и оставила другой водоём – море/озеро Аральское (в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб). Соответственно изменился весь регион – до неузнаваемости, о чем есть свидетельства многих источников.

Примерная схема развития событий

Просто добавь воды

Так же интересна судьба многочисленных прибрежных островов, представленных на старой карте – где они, что с ними? Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Вот фотографии прибрежной линии – бывшее дно бывшего моря.

И, по моему мнению, острова здесь представлены в изобилии. Выражаясь известным рекламным слоганом – ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ! (по этой теме у меня тоже есть отдельный материал – https://cont.ws/@otshell/38925. )

И таких фото очень много в сети (ГУГЛите) путешественники любят этот суровый маршрут на дну бывшего моря (но им говорят, что море тут было миллионы лет назад!)

Известно, что Каспийское озеро очень мелкое, максимальная глубина его – километр «с копейками», и это Южно-Каспийская впадина (та, что образовалась в результате поглощения озера, с юго-запада) Потому, предположу, что сам основной бассейн Каспия (то что получилось в результате этих перемещений) поднял уровень воды, да так, что утопил свои прибрежные острова (см. старую карту, район Баку). А обмелевшая сторона, наоборот – обнажилась до самого неприличного вида.

Примерные очертания старого Каспия

Ну, и чтобы наконец, расставить все точки над i – наложим изображения одно на другое! Вот так, в этих границах и располагалось супер-мега-озеро Каспий, море Хвалынское, Гирканское море, Хазарское, Абескунское, Сарайское, Дербентское, море Сихай, а в Иране до сих пор называют Мазендеранском (по названию примыкающей к морю провинции). Но русские называли его Хвалынским морем, это наше исконное название водоёма.

Как видно – старое изображение почти идеально ложится в новое (особенно озеро-впадина. )

Мнение официальной науки

Вот что пишет нам сборник «Моря СССР» (http://tapemark.narod.ru/more/. ) 1982г –

По существующим представлениям Аральское море в контурах, близких к современным, образовалось немногим более 10 тыс. лет назад, т. е. это очень молодое море. В настоящее время его побережье довольно сложно и деталях и представлено различными геоморфологическими типами берегов, с которыми в общем хорошо согласуется рельеф котловины Аральского моря.

В общем и целом понятно, что изначально обособляя Арал от Каспия, и даруя ему 10.000 лет возраста, официальная наука либо лжёт, либо не имеет достоверных сведений о прошлом (старинные карты) либо не в состоянии провести анализ на основе имеющихся сведений. Тогда уже возникает вопрос о компетенции, данной отрасли народного хозяйства.

Немного о рельефе

Конечно, если взглянуть на рельефную карту данной местности, то вопросов может возникнуть много. Потому как если прикинуть по высотам, реконструируемая чаша не всегда адекватна к восприятию. Где то уровень высот бывшего дна (посередке) вровень с краями, или превосходит их. Так, на плато Устюрт есть места достигающие 370 метров над уровнем моря, а Баку у нас 233м. Можно было бы списать на острова, но Устюрт это центр водоёма, там островов не было вроде. Как это будем объяснять?

Мне на эту тему вспомнилась цитата из «Почтальона Печкина» – «Чтобы продать что то ненужное, нужно сначала купить что то ненужное». Не поняли? Ну, то есть, в одном месте если убывает, в другом прибывает и наоборот – закон сообщающихся сосудов. Если там что то у нас провалилось, то возможно и скорей всего, дно бывшего Каспия приподнялось слегка – вполне себе «взаимозачот». Это предположение ни опровергнуть, ни доказать его невозможно, потому имеет место, пребывать в данном статусе.

Возможные причины катастрофы

Как я уже предполагал ранее, это могла быть (скорее всего) активизация тектонической деятельности – регион буквально нашпигован горными системами и различного возраста вулканами. Кто из них дремлет а кто нет – тоже весьма условно. И самое главное, не будем забывать что Каспий, это газ и нефть – особенно само место происшествия. С глубокой древности тут горят нефтяные факелы, о которых упоминает еще Афанасий Никитин сын, в своем «Хожении за три моря» (15 век)

Вот цитата из повести – «А яз пошелъ к Дербенти, а из Дербенти к Баку, где огнь горить неугасимы; а изъ Бакі пошелъ есми за море к Чебокару, да тутъ есми жил въ Чебокаре«

Иран, Азербайджан, и т.д. – самый «углеводородный» край региона. В толще земли располагаются полости с ископаемым топливом, какого они размера и где залегают (особенно залегали) тоже весьма условное знание. И если что то там «сдетонировало», в результате сейсмоактивности (на «месте происшествия») то мало никому не показалось, это точно.

Климатическое оружие

Приверженцам мистической конспирологии, подкину тему – возможно, тут было использовано (некими силами) климатическое оружие (активирован вышеописанный процесс) Цель – уничтожение Персии, ее основного, центрального региона. Остается выяснить, кому это было выгодно из земных правителей (кто воевал в то время с Персией).

Хотя, глядя на старые карты, часто я не вижу названия Персия (как и многих привычных для нашего уха и глаза). В основном это небольшие самостоятельные, отдельные регионы. И тем не менее – стоило разрушить перемычку «Апшеронского порога» и…

На самом деле, ущерб от акции переоценить весьма трудно. Посмотрите на старой карте результаты затопления – сколько городов. И еще больше осталось без воды. А без воды начала наступать пустыня, и пошло, и поехало. И сейчас, сопоставив карты, можно предполагать, сколько осталось лежать под песками богатейших городов, что были вокруг старого Каспия.

Русла некогда полноводных рек, и теперь можно разглядеть под песками, при большом увеличении. И было это не миллионы лет назад, как утверждает официальная наука, а совсем недавно.

Когда это произошло?

Когда точно произошла эта катастрофа, сказать трудно – есть карты 16го века, где сохраняются старые пропорции, в начале 17го уже свидетельства о потопе всплывают там и сям (об этом далее) и это примерный диапазон события. Ведь такое может ориентировать нас очень примерно, потому как новые карты, в основном, перепечатывались различными картографами с уже имеющихся – вносились лишь какие-то новые изменения.

Потому, нужно было время, чтобы весть о событии дошла до Европы (где в основном и печатались карты) потом, нужно чтобы кто то собрался (а это не дешево!) посетил место события, произвел работы, зафиксировал изменения, вернулся, и только потом, когда карта перерисовывалась, делалось клише, карту печатали. В общем, вы понимаете – на это нужно очень и очень много времени.

Впрочем, недавно стало понятно, что в сети очень много фейковых карт, поддерживающих современную версию официальной истории, которые изготовлены были в 18-19м веках. Потому, определить подлинность той или иной карты, практически невозможно. Тут можно только косвенно догадываться, с помощью интуиции. По шрифту, названиям, сравнениям с другими картами, еще каким то мелочам. В общем надо крепко разбираться в старинных картах, иметь опыт работы с ними.

И ещё один вариант развития событий

(Чтобы не показалось мало). Не исключаю еще один вариант – Великий Потоп, который и прорвал ограждение – ныне это «Апшеронский порог», на стыке двух чаш озера – Северной и Южной. То есть, капитальное затопление региона, с последующим обмелением (до нынешнего состояния). На это указывают многие вещи, и в том числе градация изменений, прослеживаемая на картах, в перспективе их обновления.

Исходная позиция (карта №1) береговые очертания в р-не Баку, не «приталены» – море «закругляется», видно и озеро-впадину и вулкан, как ограничитель водной экспансии. И это 16й век.

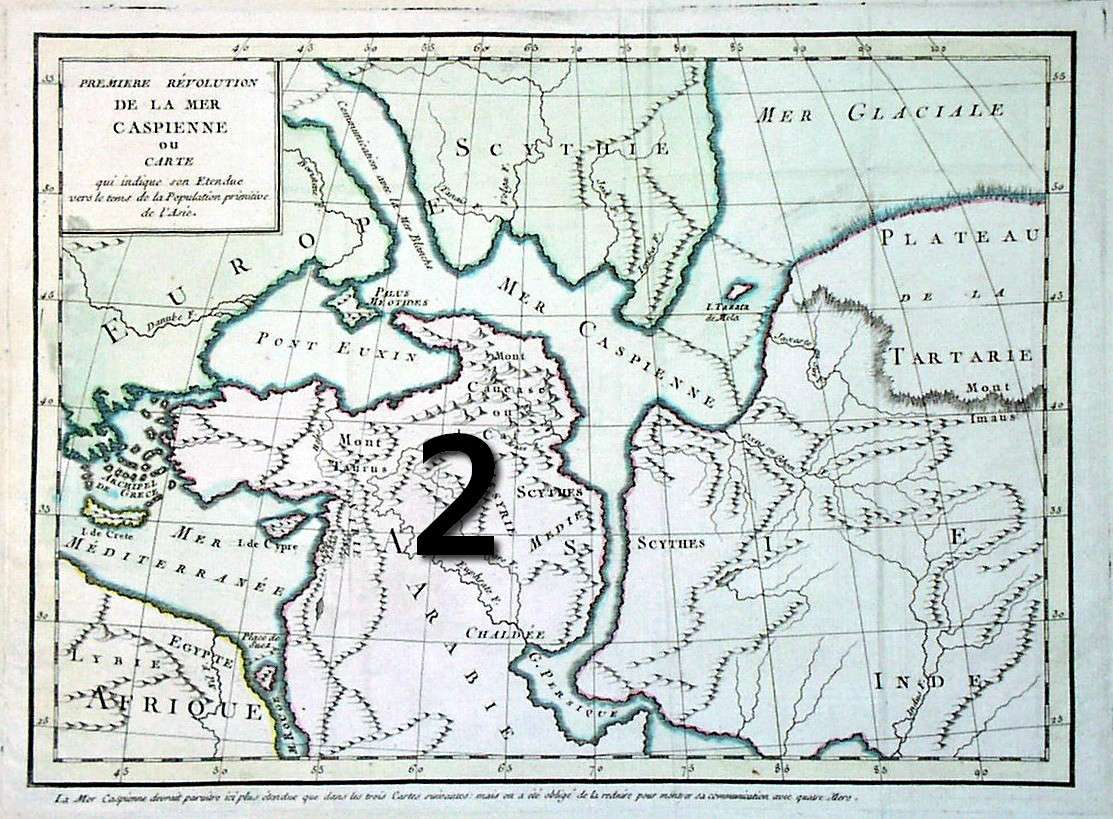

Далее (карта №2) Великий Потоп, вода затапливает регион, прорывая береговую линию (идет вниз, огибая высоченный, 5,8 километровый вулкан Демавенд). Хотя, если подумать, это не исключает ни сейсмо, ни конспирологической версии – что мешало организаторам «Конца Света» доставить «максимальное удовольствие» жителям региона?

Странная карта (та, что выше) может подумать каждый (хотя она известна многим искателям). Ныне ее трактуют, как реконструкция ученых 18-19го века, потопа далекой древности (надо же как то объяснить феномен) Как знать, как знать.

Но тщательно «подчищаемые» свидетельства недавних концов света и великих потопов, нет-нет да и всплывают то там то сям – шила в мешке не утаишь!

Ниже, фрагмент карты Московии, 1706г. район Петербурга (смотреть карту целиком -http://www.retromap.ru/m.php#r. )

Обратите внимание, какой ширины Нева!

Город Петербург, в то время находится на острове, который ныне прозывается Кронштадт. Судя по надписи на карте – резиденция царя. Крепость Орешек (на острове) вообще затоплена! И еще, по всей видимости (отмечено галочкой) какая то крепость или другой объект (не думаю что Петропавловская). Возможно это часть центра до/питерского города, который фактически находится под водой.

Не тот ли самый это потоп, после которого пришлось разчищать этот город от наносов и завалов? А то что до Питера там был город – в том нет сомнений! Есть иллюстрации, с разрушенным верхом здания (или это след от воды потопа?) Так же, есть иллюстрация с заросшим центром города (Медный всадник) видно, что памятник стоит давно, а вокруг него заброшенная, заросшая местность (ниже). Это то, что не успели подчистить!

Например, известно, что до основания Петербурга, самое крупное наводнение произошло в 1691-м году. Об этом писали шведские летописцы, отмечая, что мол, – «..водой была покрыта вся местность в центральной части будущего города, а высота ее достигала 7,62 метра..» Но и тут кроется подвох:

Интересно – кто же замерял «в чистом поле», высоту подъёма воды, если там не было города? Как мерили – заплывали туда (куда и зачем, ведь города ещё не было? Как узнали что там будет город?) на плотах или на кораблях, опускали шесты или верёвки с грузом? Кому и зачем это было нужно? В общем дело ясное что дело тёмное! Скорей всего информация искажена – замерить точную глубину можно было по грязевым отметкам на зданиях (наводнение всегда наносит грязь) Значит город на том месте был!

Давайте зададим себе вопросы:

1– откуда «измерители» могли знать, что тут будет построен город?

2 – если они собирались строить город, откуда они могли знать, что это наводнение (и оно точно спадёт) а не изменение уровня мирового океана вообще?

3 – если они знали, что это наводнение и оно спадёт, зачем было строить город на таком месте, где постоянно наводнения в 7,6 метров? Ведь неизвестно с какой интенсивностью они будут происходить – может быть это будет прогрессировать, или вода вообще останется на таком уровне?

Потому есть твёрдое мнение, что город был, и его пришлось откапывать в любом случае! Как можно было строиться с нуля на таком месте? Этим и обусловлено твёрдое решение отстоять город у стихии – ПОТОМУ ЧТО ОН ТАМ УЖЕ СТОЯЛ ПОСТРОЕННЫЙ но ЗАТОПЛЕННЫЙ !!

Вопрос: зачем строили город в таком месте?

Ответ: когда строили, условия существования были иными, а бедствия начались в результате всемирного катаклизма и смены полюсов.

Вернёмся к нашей версии! Теперь – карта №3 (1737г) – вода постепенно сходит. Это нынешние размеры «по высоте» (с севера на юг) я ориентируюсь по Тереку, он впадает в море (слева), обозначая третью часть его высоты, как и ныне. Так же, с запада, ощущается «приталенность», а с юга (снизу) выступает полуостров.

И самое характерное – У впадающих в море крупных рек (снизу, с юга) отсутствуют разветвленные устья (сверху, у Волги, с этим все в порядке) Это говорит о «свежести» юго-восточной береговой линии.

На карте рельефа местности (ниже) можно посмотреть – все что зелёное (южный берег) всё было затоплено (согласно карте №3) по самые горы и возвышенности (видно и большой полуостров с низу левее – сравните!)

И это, друзья мои, по сути вся прикаспийская Персия – благодатнейший некогда край!

Всё это было одномоментно затоплено, как чуть позже, в 19м веке и наша страна (согласно версии сообщества альтернативной истории рунета) будучи заселена позже, каким-то новым населением (% на 90) На эту тему особо «копает» один из лидеров движения А.Кунгуров. Стоит посмотреть на изображения персов до 16-17 веков – это другие люди. По версии (ныне покойного) С.Данилова – ПЕРуна СЫны. Для убедительности воспользуемся методом наложения (карта№3)

И вот (карта №4) вода уже спала (это 1787г), оставшись лишь в самых глубоких впадинах. Сразу же открываются прежде затопленные, старые разветвленные устья Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, при впадении в (Аральское уже) море-озеро.

Конец света

Так в конце 16го, начале 17го века начался глобальный Конец Света. Он шел по регионам, вроде как и не сразу «завершая» Старый Мир целиком, а постепенно, накрывая одну его часть за другой. Есть карты нашего Северо-Востока (Нынешняя Якутия, Магаданская обл), где на новых картах региона просто. нет! Его не рисовали, потому что не было сведений, а старые уже не были актуальны. Обратите внимание на карту 1700г (ниже) И таких карт много!

Это время когда оторвало Камчатку, разодрало Японию, вытянуло Байкал и ещё невесть что творилось о чем ныне принято умалчивать, относя эти события на сотни тысяч лет назад (официальная наука). А далее регион появляется, уже в обновлённом виде.

Причём, на протяжении лет ста, его очертания меняются на различных картах – то ли продолжаются изменения на местности (сейсмоактивность, падение уровня вод) то ли исследователи уточняют сведению, совершенствуя качество их отображения (подробнее тут, во второй части – http://gilliotinus.livejournal. )

Зато есть карты до 1700г, на них регион вполне себе отображается, в старом виде – еще не затопленные города Тартар и Монгул, откуда и пошло название «Татаро-Монголы» (авторская версия). Эти города, духовное сердце Тартарии, буквально провалились сквозь землю, откуда и пошло – «Провалиться в Тартарары» (тоже авторская версия). По ссылке выше – подробное расследование данной темы.

Всё это ныне покоится на шельфе Восточно-Сибирского моря (бирюзовым кружочком отмечена локация городов). В общем и целом понятно. Ну и чтобы не растягивать пост, не пытаться объять необъятное, буду заканчивать, далее ждут еще много разных интересных тем, требующих разбирательства.

Великий Потоп 18-го века

Более подробную и разнообразную информацию о событиях, происходящих в России, на Украине и в других странах нашей прекрасной планеты, можно получить на Интернет-Конференциях, постоянно проводящихся на сайте «Ключи познания». Все Конференции – открытые и совершенно безплатные. Приглашаем всех просыпающихся и интересующихся…

Источник