- ЗЕМЛЕПРОХО́ДЦЫ

- Смелые открыватели Русского Севера: кто эти люди?

- Как чужая земля стала своей

- Зачем поморы двинулись на восток

- Поморский след на востоке

- LiveInternetLiveInternet

- —Рубрики

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Интересы

- —Постоянные читатели

- —Сообщества

- —Статистика

- Освоение Северного Ледовитого Океана. Часть 1

ЗЕМЛЕПРОХО́ДЦЫ

В книжной версии

Том 10. Москва, 2008, стр. 384-385

Скопировать библиографическую ссылку:

ЗЕМЛЕПРОХО́ДЦЫ, рус. путешественники и мореходы, участники походов и плаваний, ознаменовавших крупные географич. открытия в Сибири, на Дальнем Востоке и в морях Сев. Ледовитого и Тихого океанов, гл. обр. в 17 в. З. были б. ч. поморами – выходцами из Поморья (включающего бассейны рек Онега, Сев. Двина и Мезень). Сведения об их жизни довольно скудны. Мн. З. относились к сословию «служилых людей» (казаки и стрельцы разных чинов), а также к торговому люду (купцы и приказчики) и «промышленникам», занимавшимся промыслами (чаще всего – пушным). Среди З. были строители, корабелы, землепашцы, охотники, рыболовы, воины, моряки, в осн. неграмотные; встречались «новокрещёные» (из татар) и военнопленные иноземцы (из Литвы). З. покидали родные места: одни – в надежде обогатиться, другие бежали от налогов, третьи мечтали о славе и власти. З. действовали в чрезвычайно тяжёлых климатич. условиях на огромных просторах тайги и тундры, а также в труднодоступных горных районах. По суше З. передвигались не только пешком, но и на лыжах, оленьих нартах и верховых лошадях. По рекам и морям ходили на стругах и байдарах, дощаниках и лодках, но гл. обр. – на малых кочах. Нередко приходилось участвовать в столкновениях с местным населением. Порой группы казаков, посланцев городов – конкурентов по сбору ясака вступали друг с другом в стычки и даже в бои, приводящие к гибели людей. Деятельность З. поддерживалась и частично направлялась центр. властью, а также сибирскими должностными лицами. В результате значит. часть Зап. Сибири до Енисея была в общих чертах исследована и к нач. 17 в. присоединена к Рус. гос-ву, что способствовало в дальнейшем небывалым по масштабам походам на восток, север, северо-восток и юг Сибири.

Источник

Смелые открыватели Русского Севера: кто эти люди?

При словах «русские землепроходцы» обычно вспоминают покорителей Урала и Сибири — Ермака, Дежнёва, Хабарова. Но задолго до них поморы Русского Севера уже выходили в холодные воды Северного Ледовитого океана на своих кочах и лодьях и били зверя в низовьях Оби. Имен их не сохранила история, но зато известно, чего они достигли.

Как чужая земля стала своей

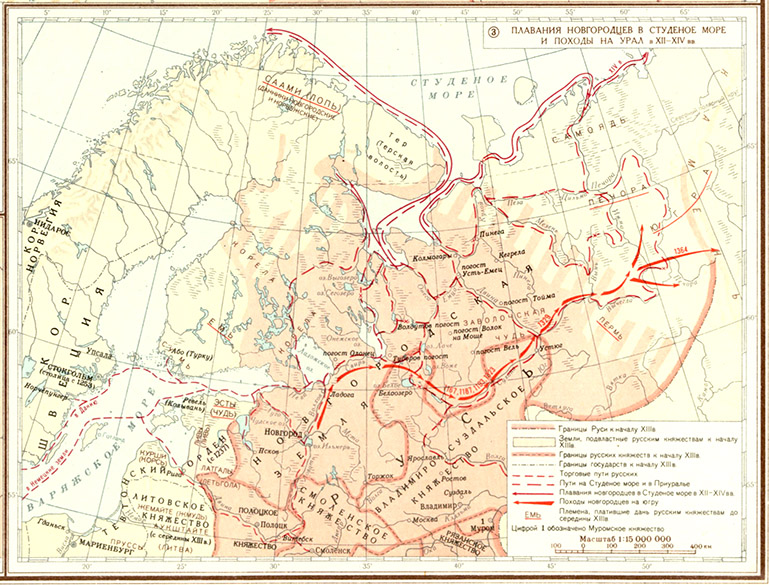

Предприимчивые, смелые новгородцы первыми из русских начали осваивать территорию, которую сейчас мы называем Русским Севером. Главной их мотивацией в освоении сурового края были, конечно, деньги, которые давала пушнина. Путь новгородцев на север лежал через Онежское озеро, по реке Выг, по Онеге — на южные берега Белого моря.

Почти одновременно с русскими к Белому морю вышли карелы. Конкуренции между народами не было — наоборот, как показывают археологические данные, нередко случались смешанные браки, а захоронений, свидетельствующих о битвах, не найдено.

Сначала людей на севере было совсем мало. Часто промысловики приходили на сезон, добывали мех, рыбу, морского зверя, а потом возвращались домой.

Продолжалось это до тех пор, пока не появились в этих краях мощные монастыри во главе с крупным землевладельцем — Соловецкой обителью. Именно монастыри смогли создать не только духовную основу для жизни на севере, но экономическую инфраструктуру, наладить торговые каналы, устойчивые пути сообщения с южными областями. Мехом, моржовым клыком и солью не прокормишься: добытое на севере нужно было сбыть на юге и получить взамен хлеб и другие продукты, а также промышленные изделия, не изготавливавшиеся на севере.

Как только монастыри создали по берегам моря и рек системы приходов, в Поморье потянулись люди, которые поняли, что Север — это не «чужеверная окраина», а часть освященной русской земли. Это «монастырское» заселение позволило позже сохранить Русский Север в составе России, когда на эти края покусилась Швеция. И вот этих-то людей, которые прочно осели на Севере, и стали называть поморами.

Зачем поморы двинулись на восток

Мы привычно считаем, что до Петра I у России морского флота не было. Но зачем-то же царь Петр ездил в Архангельск, перенимал опыт у северных корабелов и поморских плотников… А дело в том, что еще за три века до Петра Алексеевича русские выходили в Студёное море (так раньше называли Белое) и по своим лоциям, чертежам ходили по арктическим водам. Особой формы усиленные поморские кочи водоизмещением в сотни тонн Арктики не боялись. Кочи эти были длиной 15-20 метров и брали полезной нагрузки 30-40 тонн. Не совсем плоскодонные, они не имели большого киля, «сидели» в воде неглубоко, потому что во время штормов, ветров, среди льдов приходилось близко подходить к берегу, прятаться в бухтах, за островом или на реках.

В поисках промысловой рыбы и зверя поморы издавна освоили Грумант (Шпицберген), Матку (Новую Землю), многочисленные острова и побережья Белого моря и Ледовитого океана. Ходили в Норвегию. Участвовали они и в освоении Арктического морского пути, имевшего большое значение не только для России, но и для всей Европы.

Когда русские пришли на Север за пушниной, ее здесь было много. Но через некоторое время зверя выбили, и нужно было искать новые охотничьи угодья на востоке. Из Белого моря, которое, хоть и большое, но, по сути, внутреннее, поморы выдвинулись в сторону Карского моря, Северного Урала, к устью Оби. В XVI веке англичане и голландцы удивлялись, что, оказавшись в этих краях, постоянно встречали русские корабли, которые уверенно двигались дальше и дальше на восток, во льды, туда, куда, казалось, пройти было нельзя.

Поморский след на востоке

Большинство покорителей Сибири и Дальнего Востока были выходцами из областей Русского Севера. Это неудивительно — суровые условия жизни закалили их и подготовили к трудному и опасному освоению северо-восточных рубежей нашей страны.

Михаил Стадухин (ум. 1666). Помор, племянник московского купца, родился в деревне на реке Пинеге, в Архангельской области. Русский землепроходец, исследователь Северо-Восточной Сибири. Экспедиция Михаила Стадухина, стартовав от Индигирки, открыла реку Колыму. Стадухин одним из первых достиг рек Анадыря, Пенжины и Гижиги и северной части Охотского моря.

Федот Попов (ум. 1648). Родился в Холмогорах, Архангельской области, имел прозвище Колмогорец. Русский землепроходец, промышленник, организатор и, вместе с Семеном Дежнёвым, — участник экспедиции 1648 года из Северного Ледовитого океана в Тихий, открывшей пролив между Азией и Северной Америкой (Берингов пролив).

Семен Дежнёв (около 1605 — 1673). Родился в деревне Есиповская на Пинеге (по другим сведениям — в Великом Устюге). Русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной Америки, казачий атаман, торговец пушниной. Первый мореплаватель, прошедший Берингов пролив, отделяющий Азию от Северной Америки, Чукотку от Аляски, причем сделал это за 80 лет до Витуса Беринга, в 1648 году, по пути посетив острова Ратманова и Крузенштерна, находящиеся посередине Берингова пролива.

Ермак Тимофеевич (1532–1585) — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства. По недоказанной версии, Ермак был выходцем из северных краев. В онежских былинах, записанных в XIX веке, говорилось, что часть есаулов в дружине Ермака были родом с Двины. Землевладельцы Строгановы, добывавшие соль и пушнину на пермской земле и нанявшие отряд Ермака для защиты от зауральских племен, были выходцами с Подвинья, северянами. Отряд Ермака разгромил за Уралом войско сибирского хана Кучума, сухопутная дорога в Сибирь была проложена.

Ерофей Хабаров (ок. 1603 — ок. 1671). Родился в деревне Дмитриево современного Котласского района Архангельской области. Русский землепроходец, продолжатель дела Еналея Бахтеярова и Василия Пояркова по освоению Приамурья.Занимался пушным промыслом, участвовал в походах по рекам Сибири, жил в верховьях Лены. Открыл соляные источники и построил соляную мельницу в устье реки Куты в Иркутской области.

В 1649 году Хабаров с отрядом из 70 верных ему людей отправляется вверх по Лене и Олекме в поход по Амуру от впадения в него реки Урки до даурского укрепленного поселения Албазин. Весной 1650 года Хабаров возвращается обратно и с новыми силами уходит в новый поход, в результате которого берет Албазин и продолжает сплав по Амуру. Во время похода одерживает многочисленные победы над даурскими и дючерскими князьями, захватывает много пленных и скота. Результатом этого похода становится принятие коренным приамурским населением русского подданства. В этом же походе, с которого началось присоединение Дальнего Востока к России Хабаров составляет «Чертёж реке Амуру», ставший первой европейской картой дальневосточных территорий.

Владимир Атласов (ок. 1661/1664 — 1711). Родился в Великом Устюге Вологодской области. Русский землепроходец, совершивший поход по Камчатке в 1697–1698.

Весной 1697 года Атласов во главе отряда из 120 человек на оленях прошел на юг от Анадырского острога через Корякский хребет до Камчатки.

В 1700 году в Якутске Атласов систематизировал собранные в походе материалы, написал подробный отчет о полуострове и ближайших островах и составил первую карту Камчатки.

Александр Баранов (1746–1819). Первый главный правитель Русской Америки. Родился в Каргополе, в купеческой семье. В 1790 году возглавил Северо-восточную компанию, в 1799 году ставшую Российско-американской. Основал на острове Ситка форт Новоархангельск, ставший столицей Русской Америки. По распоряжению Баранова в Калифорнии в 1812 году создана российская фактория Форт Росс. Баранов строил верфи, заводы по выплавке меди, организовал добычу каменного угля. Практически стал создателем недолговечной Русской Америки. Был женат на дочери туземного вождя.

Сейчас Новоархангельск называется Ситка, а памятник основателю города планируется переместить в местный музей. Сам остров имеет альтернативное название на картах — Baranof island (остров Баранова).

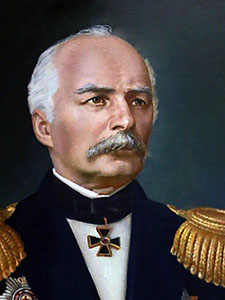

Геннадий Невельской (1813–1876). Родился в усадьбе Дракино Солигачского уезда Костромской губернии. Исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска-на-Амуре, доказавший, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

Летом 1849 года Невельской достиг устья Амура и обнаружил пролив между материком и островом Сахалин. Ему удалось открыть ряд новых, неизвестных прежде территорий и войти в низовья Амура. Он основал в устье Амура Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре). Позже Невельской и его подчиненные детально исследовали берега устья Амура, Амурского лимана и Татарского пролива, а также континентальных частей Амурского и Уссурийского края и острова Сахалин, устанавливая власть России на дальневосточных территориях.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

- Авиация (149)

- Астрономические явления (17)

- Атмосферные конвективные явления (13)

- Атмосферные оптические явления (30)

- Атмосферные электрические явления (13)

- Бабочки (20)

- ВАТИКАН (23)

- Владимир Джанибеков (8)

- Водолей (20)

- Вокруг Солнечной системы (80)

- Вопрос-Ответ (2333)

- Габсбурги (15)

- Гаремы (7)

- Далёкий космос (111)

- Дальние страны (1168)

- ДИНАСТИИ (39)

- Дорога — это жизнь (39)

- ДОСЬЕ (40)

- Животные (531)

- Загадки истории (445)

- ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИМЕНА (857)

- Замки и Дворцы (27)

- ЗАПОВЕДНИКИ (13)

- ЗДОРОВЬЕ (263)

- Земля (140)

- ЗЕРКАЛО (5)

- Искусство (672)

- Истории любви (183)

- ИСТОРИЯ (2284)

- История одного стихотворения (2035)

- История одной картины (1115)

- Книги для детей (256)

- Краса ветвей зависит от корней (29)

- КУЛЬТУРА (247)

- Легенды и мифы (167)

- ЛИТЕРАТУРА (255)

- ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ (187)

- ЛИЦА ИСТОРИИ (496)

- ЛИЦА РАЗВЕДКИ (159)

- ЛЮДИ (516)

- Люди-легенды (120)

- МАЯКИ (9)

- Микеланджело Буонарроти (29)

- Микробиология: ВИРУСЫ и БАКТЕРИИ (29)

- МИКРОмир (16)

- Мода (51)

- Москва (73)

- Музеи (123)

- Наполеон Бонапарт (68)

- Насекомые (105)

- НАУКА (608)

- Облака (14)

- Оружие (23)

- ОТКРЫТИЯ и ИЗОБРЕТЕНИЯ (250)

- ПАРАЗИТЫ (23)

- Первые среди равных (194)

- ПЛАНЕТАРИЙ (81)

- Поэзия (751)

- Праздники (52)

- Притчи (34)

- Проза (474)

- Прошлое и настоящее Ташкента (202)

- Психология (80)

- Птицы (213)

- Растения (119)

- Рекорды (19)

- РОЗА ВЕТРОВ (22)

- Романовы (103)

- Россия (1180)

- Сады и парки (34)

- Самарканд — столица Тамерлана (22)

- Санкт-Петербург (112)

- Символы (159)

- Скульпторы (38)

- СЛОВАРЬ (76)

- Соборы и Мечети (65)

- СПИРАЛЬ ВРЕМЕНИ (23)

- Судьбы человеческие (1544)

- ТАЙНЫ и ЗАГАДКИ (368)

- Ташкент (18)

- Узбекистан (212)

- Фарфор (8)

- ФЕНОМЕН (167)

- ФИЛАТЕЛИЯ (179)

- Фотографии (520)

- ФОТОГРАФЫ и их фотографии (187)

- Фра Беато Анджелико (13)

- ХУДОЖНИКИ (771)

- ЦВЕТЫ (48)

- ЧАЙ (24)

- ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА (44)

- ЧТОБЫ ПОМНИЛИ (734)

- ЭВОЛЮЦИЯ (19)

- ЭКСПЕДИЦИИ и НАХОДКИ (289)

- ЭПОХА СССР (403)

- ЮСУПОВЫ (21)

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Интересы

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Освоение Северного Ледовитого Океана. Часть 1

Четверг, 16 Октября 2014 г. 23:34 + в цитатник

РАБОТЫ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ

В нашем морском деле для успешности и верного движения вперед лучше всего на один из первых планов поставить завоевание Ледовитого океана. Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ

Северную полярную область земного шара, включающую окраины материков Евразии и Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан со всеми его островами и прилегающими к нему частями Атлантического и Тихого океанов, площадь которых составляет 25 млн. км 2 , издавна называют Арктикой. Над громадными просторами северной полярной области раскинуто семизвездие Большой Медведицы, никогда не скрывающееся за горизонт.

Название Арктика происходит от древнегреческого слова Артикос — Северный, которое в свою очередь образовано от древнегреческого же Арктос, означающего «медведь».

Не следует думать, что древним грекам были известны белые медведи. Нет, здесь речь идет о мнимом небесном медведе — созвездии Большой Медведицы. Позднее, со времен освоения высоких широт, название Арктика стало относиться и к центральной части обширного Северного Ледовитого океана, занимающего вместе с входящими в него морями площадь, равную 13 млн. км 2 . Площадь же центральной части Северного Ледовитого океана составляет 5 млн. км 2 .

Теперь установлено, что многие природные процессы, происходящие в центральной части Северного Ледовитого океана, оказывают огромное влияние па природу не только Крайнего Севера, но и всего северного полушария. Происходящее именно здесь, в высокоширотной области земного шара, перемещение теплых и холодных вод, сложный дрейф мощных полярных льдов, формирование холодных воздушных масс и их борьба с теплыми воздушными массами, поступающими из районов Атлантики и Тихого океана, обусловливают климат всего северного полушария.

Примерно до середины 30-х годов XX века мировой науке, в том числе и советской, известно было совсем немного научных данных о природе центральной части Северного Ледовитого океана — высокоширотной области, прилегающей к Северному полюсу. Знания об Арктике накоплялись постепенно. Огромная и суровая, она на протяжении веков привлекала внимание ученых и путешественников всего мира.

Покорить Арктику и проникнуть на Северный полюс пытались русские, американцы, англичане, датчане, шведы, норвежцы, голландцы, итальянцы и австрийцы. Многие из них уходили в полярные экспедиции на судах. Но, попав в суровые условия, они оставляли суда и по дрейфующим льдинам на собачьих упряжках, на лыжах, а иногда даже пешком, пытались проникнуть в центр Арктики. Памятные вехи в истории ее познания оставили многие экспедиции. Они дали науке важные материалы о природе Арктики. Несмотря на то что многие ученые и путешественники расплачивались жизнью за свои открытия, снова и снова находились смельчаки, бесстрашно шедшие на штурм Арктики.

Нарты

Существует много неоспоримых доказательств, что ведущее место в истории исследования и освоения Северного Ледовитого океана, насчитывающей более восьми веков, по праву принадлежит России. Всему миру известны замечательные имена русских первооткрывателей — землепроходцев и ученых Дежнева, Челюскина, Лаптева, Литке, Пахтусова, Макарова, Русанова, Седова и мн. др. Это они открыли и нанесли на карту побережье Северного Ледовитого океана и арктические острова.

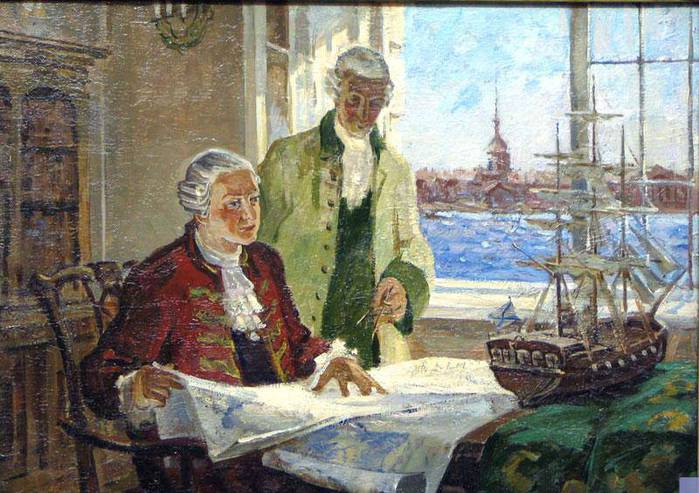

Первые ценные сведения о природе Арктики в дореволюционной России были получены высокоширотной экспедицией во второй половине XVIII века, которая была организована по инициативе и предложению великого ученого М. В. Ломоносова. Именно Ломоносов составил для этой экспедиции, руководимой адмиралом В. Я. Чичаговым, ценнейший документ — «Записку», содержащую сведения в области мореведения, полученные на основании многочисленных источников, начиная с рассказов его земляков-поморов и кончая свидетельствами о плаваниях моряков под разными флагами.

Анатолий Васильев. М. В. Ломоносов и В. Я. Чичагов

Маршруты экспедиций Чичагова. Белые линии — маршрут 1765 г., красные — 1766 г.

Подробно изучив многие материалы северных экспедиций, Ломоносов изложил основы арктической океанографии, наметил схему течений и дрейфа льдов в Арктике, составил классификацию полярных льдов. Основные научные положения, высказанные Ломоносовым, сохранились и до сих пор. Ломоносов придавал исключительно большое значение развитию плавания Северным морским путем и, как патриот своей Родины, говорил, что «Северный океан — есть пространное поле, где усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерною пользою через изобретение восточно-северного мореплавания».

Несмотря на то что полярные экспедиции организовывались на скудные средства и не находили поддержки у царского правительства, самоотверженное стремление исследователей: к разгадке тайн Арктики по-прежнему оставалось неиссякаемым. Славным примером этого явилось первое сквозное плавание по Северному морскому пути в 1878-1879 годах шхуны «Вега» под командованием известного полярного исследователя А. Э. Норденшельда.

Евгений Войшвилло. Пароход ВЕГА

Нильс Адольф Эрик Норденшёльд на фоне «Веги»

Знаменитое плавание состоялось лишь благодаря деятельному участию, которое принимали, предоставив значительные денежные средства на ее организацию, сибирские золотопромышленники М. К. Сидоров и А. А. Сибиряков, заинтересованные в транспортном освоении арктических морей и в экономическом развитии Севера.

Во время плавания, длившегося почти год, экспедиция детально обследовала побережье арктических морей и получила ценные материалы. После первого сквозного плавания шхуны «Вега» по Северному морскому пути еще многие исследователи пытались доказать целесообразность изучения и использования этого пути. Но на небольших судах трудно было пробиться сквозь тяжелые сплошные льды арктических морей. Необходимо было создать более мощное судно, способное пройти сквозь такие льды.

В 1898 году по проекту талантливого русского флотоводца и ученого адмирала С. О. Макарова на судостроительных верфях Армстронга в английском городе Ньюкасле был построен первый в мире мощный русский ледокол «Ермак».

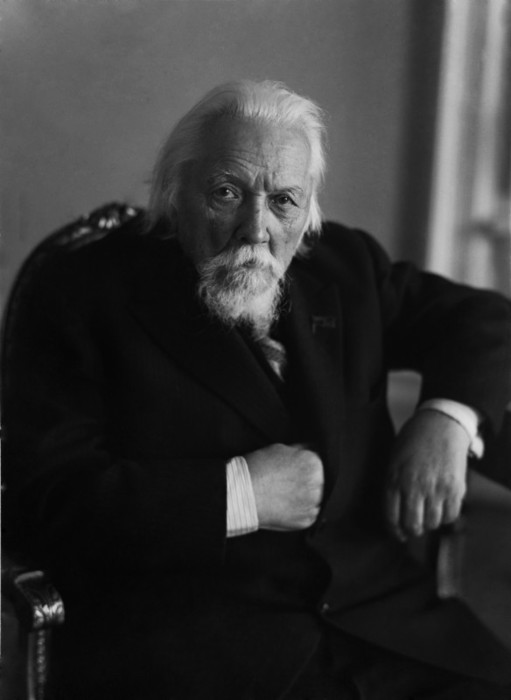

Степан Осипович Макаров

Создание «Ермака» открыло новую эру в истории освоения Арктики — наконец-то появилось первое судно, способное преодолевать полярные льды.

Е. Войшвилло. Ледокол ЕРМАК

Ледокол «Ермак»

Пройдя во льдах 230 миль, к середине августа ледокол достиг района, расположенного севернее Шпицбергена на широте 8Г28′. Плавая на «Ермаке», Макаров выполнил океанографические исследования, изучил свойства полярных льдов в районе Шпицбергена, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Блестящие результаты его исследований сохранили свое научное значение до наших дней.

На протяжении более полувека замечательное детище Макарова — ледокол «Ермак» находился в составе русского флота. Во время Великой Октябрьской социалистической революции ледокол «Ермак» выполнил не одну боевую операцию. В 1918 году под проводкой «Ермака» из Гельсингфорса в Кронштадт были выведены сотни судов Балтийского военно-морского флота. За этот героический ледовый поход «Ермак» получил награду — Почетное революционное Красное знамя ВЦИК. В годы советской власти «Ермак» длительное время вместе с другими мощными ледоколами успешно плавал в полярных морях. В 1949 году советский народ торжественно отметил 50-летие «Ермака». За долгую и безупречную работу ледокол был награжден орденом Ленина.

У талантливого флотоводца, адмирала Макарова, создавшего первый русский ледокол, ознаменовавший начало новой эры в освоении арктических морей, нашлось много последователей. Уже в 1910 году в арктические моря ушли русские военные моряки-гидрографы. С 1914 по 1915 год гидрографическая экспедиция под начальством Б. А. Вилькицкого на ледокольных транспортах «Таймыр» и «Вайгач» совершила сквозное плавание Северным морским путем с востока на запад, из Владивостока в Архангельск.

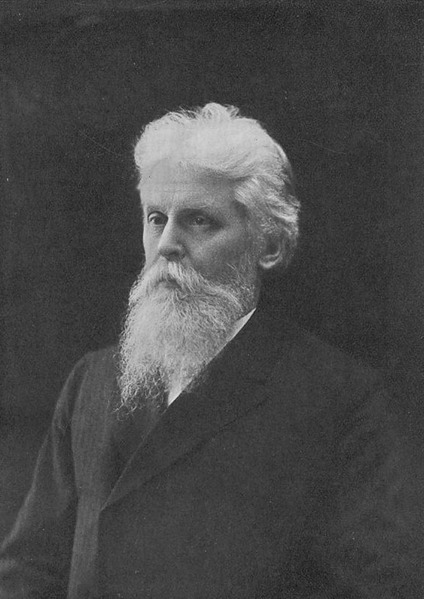

Борис Андреевич Вилькицкий

Е. Войшвилло. Транспорты ТАЙМЫР и ВАЙГАЧ

Пробиваясь сквозь тяжелые сплошные льды на север от Таймырского полуострова, экспедиция открыла большой арктический архипелаг, названный впоследствии Северной Землей. Это было одно из крупнейших географических открытий начала XX века. Совершив сквозное плавание на «Таймыре» и «Вайгаче», русские моряки этим плаванием доказали возможность и целесообразность использования Северного морского пути.

С победой Великого Октября пришла новая эра для Арктики — эра советских всесторонних и планомерных ее исследований, ставших государственно важным делом.

Первая советская гидрографическая экспедиция для изучения Северного Ледовитого океана была создана на основании Постановления Совета Народных Комиссаров, подписанного В. И. Лениным 2 июля 1918 года.

Но этой первой советской экспедиции из-за интервенции на севере страны не удалось развернуть широкие работы.

В феврале 1920 года, как только был освобожден от интервентов Архангельск по инициативе В. И. Ленина была организована Первая карская экспедиция для товарообмена советского европейского севера с западносибирскими портами Карского моря.

Отступая из Архангельска, интервенты захватили и угнали почти весь флот, оставив в порту только суда, до предела изношенные и совершенно неприспособленные к плаванию во льдах. На таких 18 судах и была совершена Первая карская операция — беспримерный поход из Белого в Карское море — к устьям Оби и Енисея и обратно. Советские суда впервые доставили на побережье Карского моря необходимые промышленные товары для населения Сибири, а оттуда вывезли 8600 тонн продовольствия. Кроме того, в Сибири суда взяли для устанавливающегося товарообмена с заграницей ценный груз — пушнину, кожу, конский волос, шерсть и лен. За снаряжением и выполнением Карских операций внимательно следил В. И. Ленин, так как вывоз продовольствия из Сибири считал вопросом жизни и смерти для всего Северного Края молодой Советской республики.

В первые годы советской власти в стране наряду с развитием морских экспедиций в устья великих западносибирских рек Оби и Енисея, связанных с вывозом хлеба и товаров, придавалось не менее важное значение гидрографическим работам для гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства и обороны страны. В январе 1919 года, когда север еще не был освобожден от интервентов, при научно-техническом управлении Высшего совета народного хозяйства была организована комиссия по изучению Севера. Немного позднее, в феврале 1920 года, накануне освобождения Архангельска от интервентов эта комиссия была преобразована в Северную научно-промысловую экспедицию по изучению Арктики.

Создание такой специальной организации, которая руководила бы исследовательской деятельностью разных ведомств и учреждений на всем пространстве, тяготеющем к морям Северного Ледовитого океана, было одобрено и поддержано В. И. Лениным.

Северная научно-промысловая экспедиция в первый год существования развернула работы по всему Советскому Европейскому Северу: от побережья Кольского полуострова до пролива Югорский Шар. Экспедиционно-исследовательские работы в море проводились на трех небольших гидрографических судах — тральщике «Дельфин», шхунах «Шарлотта» и «Надежда».

Важной и трудновыполнимой была задача Северной научно-промысловой экспедиции в первые годы советской власти. В стране восстанавливалось разрушенное гражданской войной хозяйство, не было продовольствия, топлива, судов для экспедиционных работ. Поэтому в первую очередь необходимо было провести научные исследования гидрометеорологического режима районов морских судоходных трасс и районов промысла рыбы и морского зверя. Для успешного выполнения товарообменных Карских морских операций уже в начале 1920 года Северная научно-промысловая экспедиция приступила к изучению гидрометеорологического режима проливов Карские ворота и Югорский Шар, соединяющих Баренцево и Карское моря. В этих проливах начались регулярные наблюдения над течением, дрейфом льдов, погодными условиями, изучался сложный рельеф дна. Исследования гидрометеорологического режима в этих проливах продолжались и в последующие годы. Их результаты явились основанием для создания навигационных пособий по течениям в этих районах.

Организация, носившая название «Северная научно-промысловая экспедиция», в действительности уже в первые годы советской власти была большим комплексным научно-исследовательским институтом. В 1921 году в экспедиции уже насчитывалось 23 отряда с общим числом участников 400 человек.

В первые годы работа Северной научно-промысловой экспедиции возглавлялась Ученым советом экспедиции. В него входили такие известные ученые и общественные деятели страны, как А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман, Ю. М. Шокальский, К. М. Дерюгин, Н. М. Книпович, Л. С. Берг.

Академик Лев Семёнович (Симонович) Берг

Александр Петрович Карпинский

Александр Евгеньевич Ферсман

Юлий Михайлович Шокальский

Константин Михайлович Дерюгин

Николай Михайлович Книпович

Надо отметить, что в первый состав Ученого совета экспедиции вместе с известными академиками и профессорами вошел и великий русский писатель А. М. Горький, занимавшийся в эти годы большой организационной и общественной деятельностью.

Создание Плавучего морского научного института определило дальнейшие пути развития гидрометеорологических исследований в Северном Ледовитом океане, прилегающих морях и устьях рек.

В новом научном институте наряду с биологическим и геолого-минералогическим отделениями для систематических гидрометеорологических исследований открытых морей и побережий были созданы специальные гидрологическое и метеорологическое отделения.

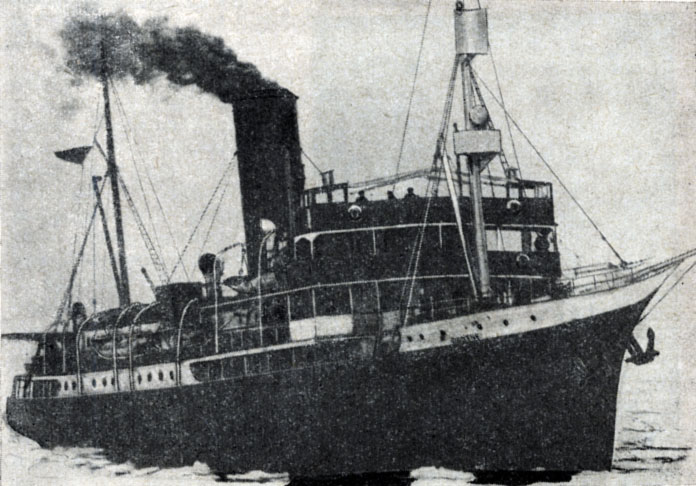

В 1921 году, когда созданный новый Плавучий морской институт совершал свой первый рейс на ледокольном пароходе «Малыгин» под руководством профессора И. И. Месяцева, в Архангельске для института уже достраивалось специальное исследовательское судно «Персей» — пароход со вспомогательным парусным вооружением, с надежной обшивкой для обеспечения плавания во льдах.

Евгений Войшвилло. Ледокольный пароход МАЛЫГИН

Первенец советского исследовательского флота нес на стеньге гротмачты брейдвымпел: синее поле небосвода с яркими крапинками созвездия Персей, никогда не заходящего в северном полушарии.

Брейдвымпел Плавучего морского научного института (Плавморнин)

Этот брейдвымпел стал хорошо известным всему поколению советских моряков и океанографов. «Персей» — корабль научных дерзаний — положил начало большому морскому научному походу советских ученых.

Профессор Иван Илларионович Месяцев

Постройка «Персея» была подарком архангельских рабочих советским ученым. Корпус «Персея» они собрали из старой зверобойной шхуны, машины и котел сняли с морского буксира, поднятого со дна Северной Двины. На старых, не пригодных к плаванию судах, пристанях и в цехах судоремонтных заводов Архангельска они отыскали остальные детали. Энтузиазм рабочих не смогли остановить ни голод, ни хозяйственная разруха, ни скудные денежные средства и возможности. Наперекор всему они создали прекрасное экспедиционное судно, хорошо приспособленное для плавания во льдах.

Исследовательское судно «Персей»

7 ноября 1922 года, в день 5-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, «Персей» — первый корабль, построенный в советское время, был торжественно спущен на воду. В приветственной телеграмме В. И. Ленину и М. И. Калинину президиум архангельского Губисполкома писал, что «Персей» — одно из лучших научных судов в мире.

Евгений Войшвилло. Судно ПЕРСЕЙ

Почти 20 лет нес службу «Персей» в северных морях. В Гренландском, Норвежском, Баренцевом, Белом и Карском морях он совершил около 100 рейсов, пройдя расстояние более 200 тыс. км. В тяжелых полярных льдах судно находилось 20 дней почти 6 лет. На этом корабле прошли прекрасную исследовательскую школу сотни студентов. Многие из них впоследствии стали известными учеными. В течение 13 лет научной работой Плавучего института руководил крупный советский исследователь моря, профессор И. И. Месяцев. В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны, «Персей» затонул после бомбардировки его немецкими самолетами.

Воплощенная в декрете В. И. Ленина от 10 марта 1921 года идея планомерного изучения морей нашла свое выражение не только в работах Плавморнина, но и в биологических и гидрологических исследованиях, к которым сразу же после опубликования декрета 16 марта 1921 года приступили многие учреждения и ведомства. Почти одновременно с Плавморнином был создан Институт рыбного хозяйства.

В 1925 году Российским гидрологическим институтом, который позднее стал называться Государственным гидрологическим институтом, и Мурманской биологической станцией возобновились систематические наблюдения на разрезе по Кольскому меридиану. В это же время начались наблюдения на разрезе в Финском заливе. С 1922 года Государственным гидрологическим институтом, Гидрографическим управлением и Северной научно-промысловой экспедицией на судне «Мурман» (бывший «Андрей Первозванный») под руководством профессора К. М. Дерюгина стали проводиться систематические исследования гидрологического режима Белого моря.

Константин Михайлович Дерюгин

Евгений Войшвилло. Ледокольный пароход МУРМАН

В следующем, 1923 году состоялась первая комплексная экспедиция Плавморнина на судне «Персей» в Баренцево море. В этом же году в связи с открытием Гидрографическим управлением на Новой Земле, в проливе Маточкин Шар, первой полярной геофизической обсерватории началось регулярное изучение гидрологического режима пролива — этого важного в навигационном отношении района.

С развитием Карских операций уже в 1922 году началось строительство портов в устьях Оби и Енисея. В сентябре 1923 года в пустынной бухте Обской губы состоялось торжественное поднятие Красного Знамени, врученного ВЦИК Комитету Северного морского пути за его работы на Крайнем Севере. На знамени было написано: «Знанию, энергии и самоотверженному труду горстки работников Комитета Северного морского пути, рабочих, служащих и экипажа экспедиций, пролагателям новых путей будущего Сибири».

На Енисее, среди топкой тундры и озер, вырос порт Игарка, а затем крупнейший лесопромышленный центр, куда теперь приходят сотни советских и иностранных судов. На помощь караванам судов, плывущих среди льдов, пришли мощные ледокольные пароходы и ледоколы. К штурму бескрайних просторов Арктики приступила полярная авиация.

В 1924 году самолет советского летчика Б. Г. Чухновского впервые сделал в Карском море ледовую разведку для судов, идущих из Европы через Карское море в устье Оби и Енисея.

Борис Григорьевич Чухновский

Самолёт “YU-20“ Б. Г. Чухновского

Затем в 1926 году полярные летчики Томашевский и Михеев стали выполнять целевые полеты над льдами Белого моря. Они выяснили районы лежбищ тюленей и тем самым оказывали неоценимую помощь промысловым судам. Применение полярной авиации, безусловно, открыло новые широкие перспективы в изучении арктических морей, а затем и в изучении Центрального Полярного бассейна.

Аполлинарий Иванович Томашевский / Иван Васильевич Михеев

Из истории русской авиации известно, что первые полеты над Арктикой в сложных метеорологических условиях совершил в 1914 году замечательный русский военный летчик И. И. Нагурский, принимая активное участие в поисках затерянных во льдах экспедиций русских полярных исследователей — Седова, Брусилова и Русанова. В поисках экспедиций он, поднимаясь на гидросамолете с Новой Земли, произвел пять полетов, во время которых достиг мыса Литке и удалился к северо-западу от суши на 100 км.

И. И. Нагурский провел в воздухе свыше 10 часов и пролетел около 1100 км на высоте 800-1200 м. После полетов над Арктикой Нагурский писал, что авиация, безусловно, станет в будущем самым быстрым способом передвижения и поможет преодолеть тысячеверстное расстояние до Северного полюса, полное преград из-за тяжелых природных условий.

Ян Иосифович Нагурский

Иван (Ян) Иосифович Нагурский

И действительно, авиация уже спустя два десятилетия после его полетов сыграла огромную роль в освоении Арктики.

Сейчас полярная авиация в деле изучения высоких широт занимает одно из основных мест, так как до сих пор служит там единственным способом передвижения.

Развитие полярной авиации в нашей стране позволило уже к концу 30-х годов практически подойти к решению многих сложных задач в изучении Центральной Арктики. Опыт, накопленный во время многочисленных полетов над арктическими морями, во многом пригодился при организации первой воздушной высокоширотной экспедиции в 1937 году.

Серьезной проверкой сил советских полярников — моряков, летчиков, научных работников явилась в конце мая 1928 года операция, предпринятая Советским Союзом по спасению итальянской экспедиции Нобиле, потерпевшей катастрофу при возвращении с Северного полюса, в районе Шпицбергена.

Дирижабль Умберто Нобиле «Италия»

После падения дирижабля почти в центре Арктики во льдах терпели бедствие 11 человек итальянской экспедиции вместе с руководителем Умберто Нобиле.

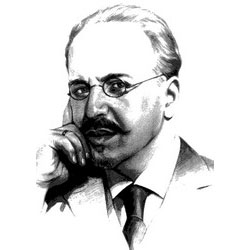

Умберто Нобиле

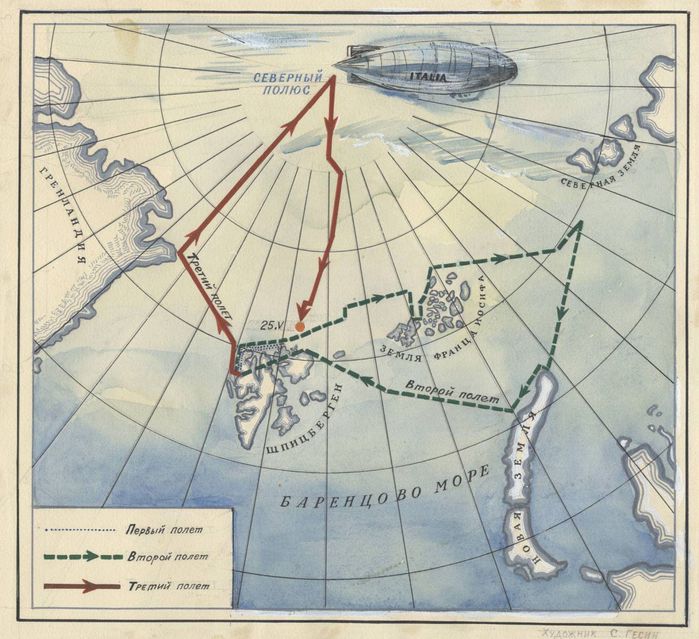

Полеты «Италии»

Тревожная весть о катастрофе быстро облетела весь мир. В розысках упавшего на льды дирижабля приняли участие 6 стран, направившие 18 судов и 21 самолет. Советское правительство на поиски итальянской экспедиции Нобиле направило ледоколы «Малыгин» и «Красин», ледокольный пароход «Г. Седов». На борту «Малыгина» и «Красина» для разведки находились одномоторные самолеты. Полярные летчики Бабушкин и Чухновский в этой операции сыграли главную роль. Летая над льдами в необычных и сложных условиях, Чухновский 10 июля обнаружил лагерь потерпевших крушение итальянцев.

Евгений Войшвилло. Ледокол КРАСИН

Советскому ледоколу «Красин» потребовалось два дня, чтобы пробиться сквозь тяжелые льды к лагерю. Участники экспедиции были сняты со льда и спасены.

Ледокол “Красин“ у палатки Умберто Нобиле

С востока к месту катастрофы подошел и второй советский ледокол «Малыгин». Четко и слаженно работали советские люди, спасая участников итальянской экспедиции. Впервые так далеко на север сквозь тяжелые льды прошли ледокольные суда. Первые походы советских кораблей показали, что ледокольные пароходы и ледоколы являются незаменимым могущественным средством при освоении Северного морского пути.

Восхищение всего мира вызвало мастерство советских полярных летчиков, которые впервые в истории полярной авиации неоднократно взлетали и садились на дрейфующей льдине. Многие иностранные океанографы, изучающие арктические льды, в том числе и знаменитый норвежский полярный исследователь Харальд Свердруп, до советской операции по спасению экспедиции Нобиле утверждали, что летом посадить самолет в Арктике на плавучие льды невозможно. Советские летчики, однако, блестяще опровергли это утверждение. Базируясь на ледоколе «Малыгин», летчик Бабушкин в июле, в разгар арктического лета, среди хаоса заснеженных заструг и торосов, покрытых низким туманом, совершил 15 посадок самолета на дрейфующие льдины.

Михаил Сергеевич Бабушкин

Героическому походу советских судов в высокие широты посвятил стихи Владимир Маяковский:

в этом холоде голом:

с двухметровых льдин.

Первый советский большой поход в высокие широты, кроме того, что оказался решающим в операции по спасению экспедиции Нобиле, принес ценные научные данные о природе арктических морей. Научные работники, находящиеся на ледоколе «Малыгин» на пути к лагерю потерпевших катастрофу, произвели гидрологические исследования Баренцева моря. А участники экспедиции ледокола «Г. Седов», направившегося на поиски итальянцев к Земле Франца-Иосифа, обследовали ее западную и южную части.

Следует отметить, что незадолго до первого большого похода в высокие широты в арктические моря было совершено несколько плаваний, во время которых проведенные океанографические исследования дали интересные научные результаты.

Так, в 1925 году суда Северной научно-промысловой экспедиции, плавая вокруг Новой Земли, детально обследовали ее побережье, а гидрографическое судно «Метель» Главного гидрографического управления в этом же году, а затем гидрографические суда «Азимут», «Мурман» и «Купава» под руководством профессора Н. Н. Матусевича выполнили обширные наблюдения над течениями в Горле Белого моря. В результате проведенных работ по этому району были составлены навигационные пособия — атласы приливо-отливных течений, а затем и атласы льдов. Это были первые работы, проводимые несколькими судами одновременно.

Николай Николаевич Матусевич

Рекордное продвижение советских ледоколов в высокие широты, успешное плавание советских экспедиций по отдельным участкам Северного Ледовитого океана позволили значительно ускорить изучение и освоение полярных областей. Уже в 1929 году было организовано несколько экспедиций в Белое и Баренцево моря. Используя материалы этих экспедиций, профессор В. В. Тимонов подробно исследовал вопрос водообмена между Белым и Баренцевым морями.

Всеволод Всеволодович Тимонов

Таким образом, развитие знаний о течениях, водообмене, льдах, применение авиаразведок, работа службы погоды, совершенствование тактики плавания во льдах способствовали успешному проведению навигации в арктических водах. Корабли ледокольного типа стали проводить караваны грузовых судов в Карское море почти на 20 дней раньше, а выводить из него значительно позже, чем в предыдущие годы. Продвинулось вперед и освоение восточного сектора Арктики. Из Владивостока на Колыму установились регулярные рейсы пароходов. В 1927 году впервые Северным морским путем советские суда прошли в устье Оби и в устье Лены и в бухту Тикси.

Чтобы проложить сквозной Северный морской путь и превратить его в безопасную трассу для судов на всем протяжении из Атлантического океана в Тихий, надо было, не ограничиваясь изучением в какой-то степени участков Северного морского пути в его западном и восточном секторах, приступить к выполнению нового и решающего шага в освоении Арктики — проведению научных исследований одновременно на всех арктических морях.

В связи с этим в 1928 году Совет Народных Комиссаров принял еще одно постановление об усилении научно-исследовательских работ в арктических владениях СССР.

В 1929 году состоялись три крупные морские экспедиции — на ледокольных пароходах «Седов» и «Малыгин» и на шхуне «Ломоносов». Экспедиция на л/п «Седов», руководимая профессором О. Ю. Шмидтом, организовала в бухте Тихой, на земле Франца-Иосифа, самую северную геофизическую обсерваторию.

Ледокольный пароход «Седов»

В 1930 году экспедиция на л/п «Седов», руководимая также Шмидтом, выполнила большие гидрографические исследования в северной части Карского моря. Здесь экспедиция открыла о. Визе, названный именем известного советского ученого В. Ю. Визе, который за 6 лет до экспедиции «Седова» на основании анализа дрейфа судна «Св. Анна» предположил наличие в этом районе острова.

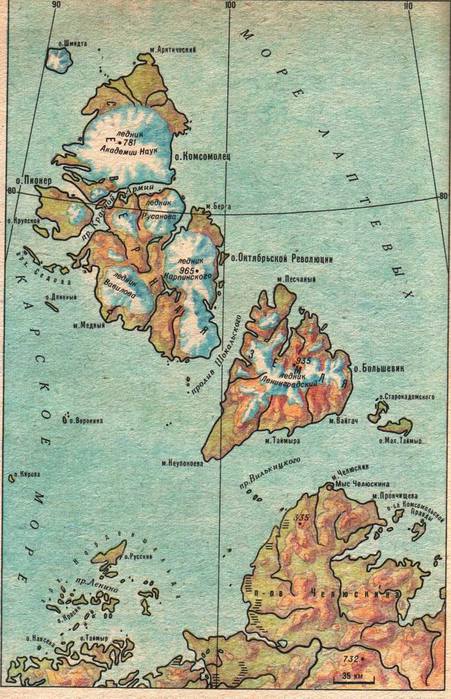

Академик Отто Юльевич Шмидт

В период с 1930 по 1935 год многочисленные советские экспедиции провели большие и весьма ценные исследовательские работы на водных пространствах, расположенных между Гренландией, Землей Франца-Иосифа, северной оконечностью Новой Земли и Северной Землей. Советскими экспедициями было открыто много островов, мысов, заливов. Было установлено, что Северная Земля состоит из четырех крупных и многих мелких островов. Самый большой остров назвали островом Октябрьской Революции. Появились на карте Арктики новые названия: острова — Большевик, Комсомолец и Пионер, проливы — Шокальского, Красной Армии и Юнгштурм, гора Серп и Молот.

Евгений Войшвилло. Ледокольный пароход ГЕОРГИЙ СЕДОВ

Руководителями и участниками многочисленных экспедиций в этот период были В. В. Шулейкин, В. А. Васнецов, А. М. Лавров, Н. Н. Зубов, В. Ю. Визе, Р. Л. Самойлович, В. Г. Богоров, И. Д. Жонголович, М. М. Ермолаев, Вс. А. Березкин, Г. А. Ушаков, А. Ф. Лактионов, Г. П. Горбунов, Н. И. Евгенов, И. А. Киреев и многие другие.

Член-корреспондент АН СССР Вениамин Григорьевич Богоров

Профессор Николай Иванович Евгенов

Профессор Всеволод Александрович Березкин

В 1930 году Арктический институт, называемый тогда «Северной научно-промысловой экспедицией», перешел в ведение ЦИК СССР. Перед институтом, директором которого был назначен профессор Шмидт, были поставлены обширные задачи, затрагивающие интересы многих учреждений и ведомств. Институт должен был вести всестороннее изучение арктической области, объединив другие родственные организации общим планом работ. Начиная с 1930 года Арктический институт должен был проводить геологические, геоморфологические, метеорологические, геофизические, гидрологические, гидробиологические, зоологические, геоботанические, географические, этнографические исследования, геодезические и топографические работы, исследовать пути и способы водного и воздушного сообщений в Арктике, изучать оленеводство, промысловое дело и экономику Крайнего Севера.

С этого времени все виды работ Арктического института, которые носили узко прикладной характер и проводились в таких относительно освоенных районах, как, например, Баренцево море, были переданы в другие организации. Если раньше Арктический институт вел в Баренцевом море рыбохозяйственные исследования с целью выяснения рыбопромыслового значения этого моря, то теперь эти исследования стали главной задачей вновь созданного Института рыбного хозяйства.

Постановление Совета Народных Комиссаров об усилении научно-исследовательских работ в арктических областях, безусловно, способствовало тому, что уже в 1932 году фронт борьбы за покорение Арктики настолько расширился, что морскими экспедициями были охвачены одновременно все арктические моря. Однако необходимо было создать экспедицию, которая смогла бы в одну навигацию проложить сквозной морской путь через арктические моря с запада в Тихий океан. Осуществление этой исторической экспедиции правительство поручило Арктическому институту, предоставив ему для этой цели ледокольный пароход «Сибиряков».

Евгений Войшвилло. Ледокольный пароход СИБИРЯКОВ

28 июля 1932 года экспедиция, начальником которой был О. Ю. Шмидт, научным руководителем В. Ю. Визе, а капитаном судна В. И. Воронин, вышла из Архангельска. Плавание проходило в сложных гидрометеорологических условиях. Тяжелые льды сдавливали судно со всех сторон. Когда до Берингова пролива осталось менее чем 100 миль, от ударов о лед обломался винт. Обледеневшее судно стало неуправляемым и беспомощным; оно сделалось игрушкой сильного встречного течения и жестокого ветра. Почти 12 дней судно дрейфовало в Чукотском море. Спасти судно могло только благоприятное направление ветра. Спасительный северо-западный ветер вынес снаряженное самодельными парусами из брезентовых мешков судно в Берингов пролив, где кончалась кромка льдов и темнела вода открытого моря. Здесь 1 октября «Сибиряков», имеющий под парусами странный, почти фантастический вид, был взят на буксир рыболовным траулером «Уссуриец», занимающимся промыслом в Беринговом море.

Впервые в одну навигацию был пройден Северный морской путь. Необычайное плавание «Сибирякова» от Архангельска до Берингова пролива заняло всего 65 дней.

Советские люди постепенно и настойчиво приближались к победе над Арктикой. Следующие один за другим после похода ледокольного парохода «Сибиряков» плавания в одну навигацию из Атлантического океана в Тихий советского ледокольного парохода «Челюскин», ледореза «Литке», а затем и других судов доказали всему миру возможность использования Северного морского пути.

Ледокольный пароход «Челюскин»

Ледорез «Литке»

На протяжении трех столетий мореплаватели разных стран пытались пройти через северные ледовитые моря из Атлантического в Тихий океан. Только трем экспедициям удалось это сделать в 1878-1880 годах: шведско-русской экспедиции Норденшельда на шхуне «Вега», в 1914-1915 годах русской гидрографической экспедиции на судах «Таймыр» и «Вайгач» и в 1918-1920 годах норвежской экспедиции известного полярного исследователя Амундсена на шхуне «Мод». Эти героические плавания проходили в суровых условиях, когда еще на побережье Северного Ледовитого океана не было ни радиостанций, ни маяков, не существовало еще и полярной авиации. Арктика тогда представляла собой безмолвную ледяную пустыню. И чтобы вслепую пробиться сквозь эту пустыню и проложить вдоль побережья Северного Ледовитого океана сквозной морской путь судам, понадобилась не одна, а несколько навигаций. Так, шхуна «Вега» пробивалась сквозь толщу полярных льдов 348 дней, суда «Таймыр» и «Вайгач» — 407 дней, а шхуна «Мод» — 735 дней.

Евгений Войшвилло. Шхуна МОД

Источник