- Мир науки

- Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

- География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

- Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана

- ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

- Информация об Индийском океане

- Краткая историческая справка

- Географическое расположение и границы океана

- Характеристики водоема

- Площадь и объем

- Максимальная и средняя глубина

- Температура океана

- Плотность и соленость вод

- Геологическое строение

- Рельеф Индийского океана

- Природные зоны

- Теплые и холодные течения водоема

- Заливы и моря Индийского океана

- Информация об исследованиях

- Интересные факты

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

География — рефераты, презентации, шпаргалки, лекции, семинары, конспекты

Геологическое строение и рельеф дна Индийского океана

Дно Индийского океана имеет земную кору океанического типа мощностью до 12 км. Но в ее пределах находятся участки материковой коры, т.е. коры с гранитным слоем. Они выходят на поверхность океана в виде островов

— Сейшельских, Маскаренских, Кергелен и, возможно, Мальдивских. В рамках этих микроконтинентив мощность земной коры увеличивается до 30-35 км.

Материковые окраины почти везде выражены достаточно четко. Переходная зона выражена лишь на северо-востоке. Здесь находится котловина Андаманского моря, островная дуга, включающая Андаманские и Никобарские острова, и глубоководный Зондский желоб, который имеет максимальную для Индийского океана глубину — 7729 г.

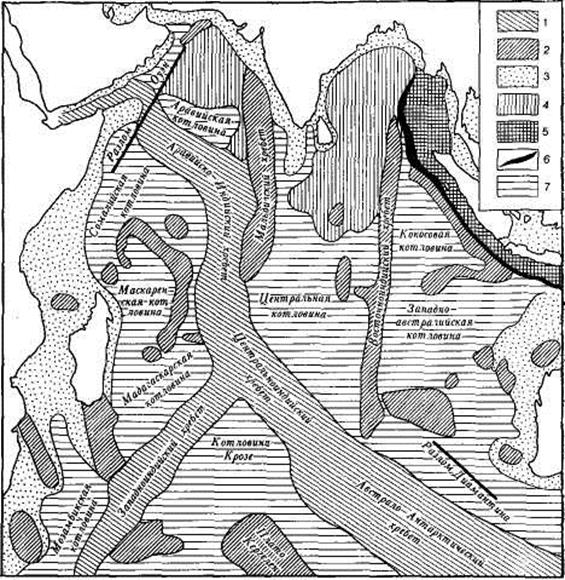

Ложе океана системой подводных хребтов разделено на обширные котловины. Важнейшие из них — Центральная, Сомалийская, Аравийская, Кокосовая, Западно-Австралийское, Юго-Австралийская, Австрало-Антарктическая, Африканско-Антарктическая, мадагаскарская, Мозамбикская, Маскаренских. Есть еще ряд меньших по размерам котловин, а всего в океане 24 котловины. Рельеф дна котловин составляют преимущественно абиссальных-холмистые равнины. Аравийская и Центральная котловины являются плоскими абиссальными равнинами.

Наиболее характерной особенностью рельефа дна Индийского океана является наличие трехлучевой системы срединно-океанических хребтов. Северная ветвь этой системы — Аравийско-Индийский хребет, юго-западная ветвь — Западно-Индийский хребет, юго-восточная ветвь — Центрально-Индийский хребет.

Еще одной интересной особенностью океана является наличие многих асейсмичних, не связанных с срединно-океаническими, хребтов. Таковы Мальдивский хребет, Маскаренских позвоночник, Мадагаскарский хребет, Восточно-Индийский хребет, хребет Кергелен.

Источник

ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА

В отличие от Северного Ледовитого и Атлантического океанов в Индийском океане имеется не один, а несколько срединно-океанических хребтов: Западноиндийский, Аравийско-Индийский, Цент-ральноиндийский, переходящий к востоку от острова Амстердам в Австрало-Антарктический (рис. 35). Все хребты, за исключением Австрало-Антарктического, сравнительно обстоятельно изучены и обнаруживают большое сходство в строении со Срединно-Атлантическим хребтом. Австрало-Антарктический хребет исследован слабее. Он, по-видимому, отличается меньшим расчленением фланговых зон, меньшей высотой и слабой выраженностью рифтовой зоны. Срединные хребты Индийского океана, как и в Атлантике, разбиты не только продольными разломами, придающими своду рифтовую структуру, но и поперечными. Однако преобладают разломы

Рис. 35. Рельеф дна Индийского океана:

/ — срединно-океанические хребты; 2 — подводные хребты и поднятия; 3 — подводные окраины материков; 4 — гигантские конусы выноса мутьевых потоков; 5 — островные дуги и котловины переходных зон; 6 — глубоководные желоба; 7 — океанические котловины

меридионального или (реже) субширотного, но не широтного простирания. С одним из таких субширотных разломов, рассекающих южную часть Аравийско-Индийского хребта, связана максимальная глубина Индийского океана — 6400 м 1 . Это разлом Вима. Широкая зона тектонического дробления недавно выявлена в средней части Австрало-Антарктического хребта. Она выражена сложной системой коротких меридиональных гребней и впадин.

Наряду со срединными хребтами в Индийском океане имеется несколько крупных хребтов с океаническим типом строения земной коры и сбросово-глыбовой структурой. Самый крупный из них

— Восточноиндийский хребет, начинающийся в южной части Бенгальского залива и заканчивающийся близ Центральноиндийского хребта. Эта огромная горная система (по протяжению больше Урала) была открыта в начале 60-х годов.

Упомянем о еще двух крупных глыбовых хребтах — Мальдивском и Мадагаскарском, расположенных в Западной части океана. Из них Мадагаскарский хребет, по всей вероятности, представляет собой материковую структуру и является погруженной частью Мадагаскарской платформы. Между о. Мадагаскаром и Аравийско-Индийским хребтом расположен дугообразно изогнутый в плане Маскаренский хребет, который в северной части (район Сейшельских островов) имеет материковый тип коры. По мнению одних исследователей, это обломок некогда единого материка южного полушария — Гондваны, объединявшего еще в начале мезозоя все южные материки нашей планеты. По мнению других, это недоразвившийся материк.

Из крупнейших орографических элементов Индийского океана упомянем также вулканические плато Крозе и Кергелен. Первое из них — типичное океаническое образование. Плато Кергелен представляет собой далеко выдающийся на север выступ Антарктической материковой платформы.

Для днищ котловин Индийского океана наиболее характерен рельеф абиссальных холмов. Плоские абиссальные равнины занимают лишь очень небольшие участки дна.

РЕЛЬЕФ ЛОЖА И СРЕДИННЫХ ХРЕБТОВ ТИХОГО ОКЕАНА

В Тихом океане, площадь которого составляет почти половину всего Мирового океана, отмечается наибольшее разнообразие мегарельефа ложа. Срединные хребты Тихого океана (их два — Южно- и Восточнотихоокеанский) по строению напоминают Австрало-Антарктический: их широкие фланги имеют сравнительно слабо расчлененный рельеф, а рифтовая структура осевой зоны не так ярко проявляется, как в Срединно-Атлантическом или Аравийско-Индийском хребтах. Наиболее крупные черты строения срединных хребтов Тихого океана связаны с секущими их вкрест простирания мощными разломами. По разломам срединный хребет разбит на целый ряд сегментов параллелепипедальных очертаний, сдвинутых относительно друг друга по латерали 1 . Геофизические черты строения срединных хребтов Тихого океана аналогичны описанным для других срединно-океанических хребтов.

Между 40 и 30° ю. ш. от Восточнотихоокеанского хребта на юго-восток отходит Западночилийский хребет, имеющий рифтовую структуру и отличающийся сейсмичностью и проявлениями вулканизма, в связи с чем его можно гипотетически считать ответвлением срединно-океанической системы. Севернее экватора в осевой зоне Восточнотихоокеанского хребта начинают проявляться черты рифтовой структуры.

Калифорнийский залив, по-видимому, представляет собой рифтовую зону на участке перехода рифтовой структуры на западную окраину Северо-Американского материка. Земная кора как Южнотихоокеанского, так и Восточнотихоокеанского хребтов рифтогенного типа.

Другие линейно вытянутые орографические элементы дна Тихого океана характеризуются океаническим типом земной коры. Они имеют вид крупных валов, на сводах которых насажены вулканы, в ряде случаев образующих целые вулканические цепи. Наиболее грандиозен из них по протяженности, высоте и бурным проявлениям вулканизма океанического типа Гавайский хребет, увенчанный одноименными островами. Вулканы этих хребтов щитовые и извергают магму основного состава.

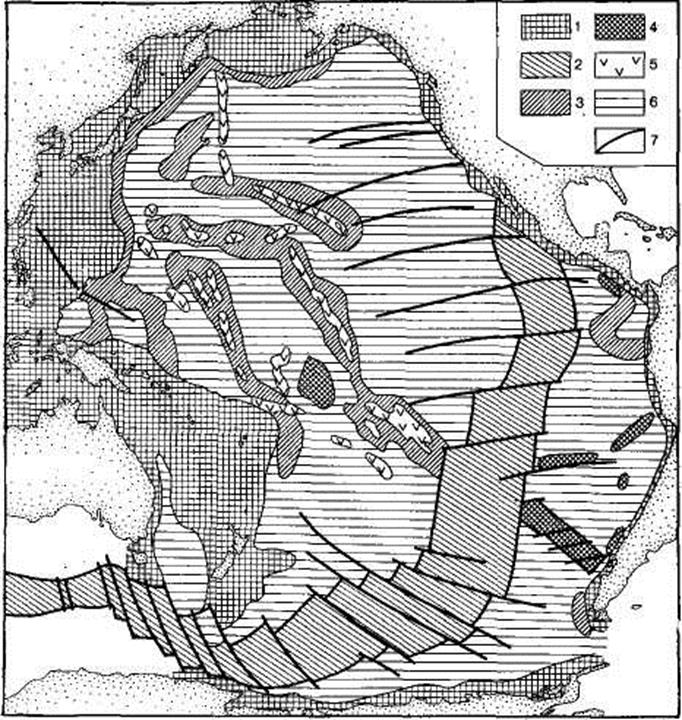

Расположение крупнейших орографических элементов ложа Тихого океана показано на рис. 36.

В Тихом океане распространены также океанические валы, на гребнях которых возвышаются плосковершинные горы — гайоты. Морфологически это конусы с усеченной вершиной. Наиболее характерный вал с гайотами Маркус-Неккер протягивается в широтном направлении от южной части Гавайских островов на запад к островам Бенин и Волкано. Глубина над вершинами многих гайотов достигает 2,5 тыс. метров (в среднем 1300 м). Такая глубина, очевидно, указывает на погружение гайотов, так как предполагать столь значительное понижение уровня океана в прошлом нет оснований.

Другие океанические сводовые поднятия имеют горные вершины, увенчанные коралловыми постройками — кольцевыми рифами, или атоллами. По данным геофизических исследований, горы, послужившие основаниями для коралловых рифов, также являются вулканическими образованиями. Интересно, что большая часть океанических сводовых хребтов и с вулканическими цепями, и с гайотами, и с коралловыми рифами приурочены к широкой полосе, пересекающей Тихий океан с юго-востока на северо-запад, от района острова Пасхи до Северо-Западной котловины включительно. По мнению Г. Менарда, океанические поднятия являются остатками древнего срединно-океанического хребта, который в конце мела — начале палеогена подвергся разрушению в результате мощных тектонических процессов. По глубоким разломам происходили бурные вулканические извержения, а затем крупные участки хребта испытали погружение, возник лабиринт котловин, горных поднятий, вулканов, гайотов и коралловых атоллов — исключительно сложный рельеф центральной и северо-западной частей ложа Тихого океана. О масштабах вулканических процессов того времени свидетельствует общий объем выброшенного вулканического материала. Он, по подсчетам Г. Менарда, оказался в десятки раз больше, чем суммарный объем эффузивов, слагающих лавовые плато Британской Колумбии и Декана. Вулканическим материалом сложены у подножий подводных хребтов (уцелевших остатков срединного хребта) шлейфы в виде наклонных абиссальных равнин, получивших название «островных шлейфов».

Рис. 36. Рельеф дна Тихого океана:

1 — подводные окраины материков и переходные зоны; 2 — срединно-океанические хребты;

3 — сводово-океанические поднятия; 4 — глыбовые хребты и плато; 5 — вулканические хребты; 6 — котловины ложа океана; 7 — крупнейшие разломы

Эти шлейфы — один из специфических типов рельефа окраинных частей котловин ложа Тихого океана.

Поскольку ложе Тихого океана почти всюду отделено от материков глубоководными желобами, поступление терригенного материала с суши в Тихий океан очень невелико. В результате в Тихом океане днища котловин имеют малую мощность осадков, всюду преобладает рельеф абиссальных холмов. Только в пределах залива Аляски имеется обширная плоская абиссальная равнина, но и здесь рассеяны многочисленные гайоты. Кроме того, обширная абиссальная равнина занимает большую часть приантарктической котловины Тихого океана — котловины Беллинсгаузена. Широкое развитие абиссальных равнин характерно также и для приантарктических котловин Индийского и Атлантического океанов. Это связано со значительным приносом терригенного материала плавучими льдами-айсбергами, образующимися благодаря стеканию льда с Антарктического

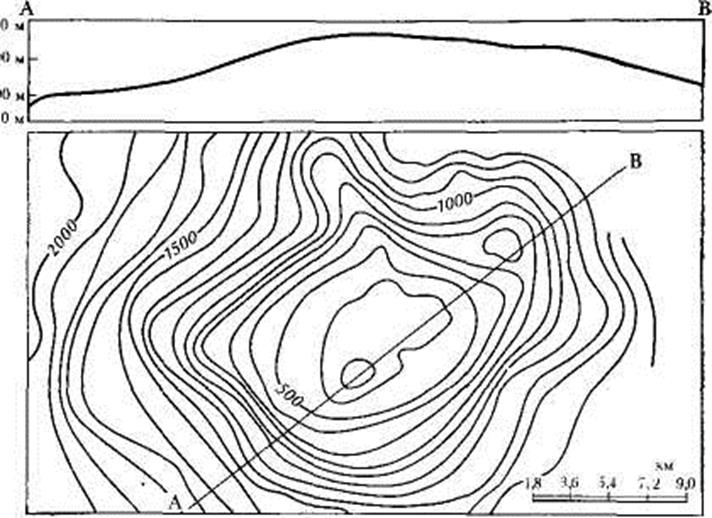

| Рис. 37. Гайот Эрбен. В верхней части рисунка – профиль гайота по линии АВ |

|

Для ложа Тихого океана очень характерны глубинные разломы широтного простирания, прослеживающиеся на протяжении нескольких тысяч километров. Они выражены в рельефе дна котловин в виде вытянутых с запада на восток узких глыбовых хребтов-горстов и сопровождающих их ложбин-грабенов. Разломы пересекают также Восточнотихоокеанский и Южнотихоокеанский хребты, причем отдельные сегменты хребтов, как уже упоминалось, сдвинуты относительно друг друга на сотни километров. Таким образом, и в Тихом и в Атлантическом океанах имеются бесспорные признаки значительных горизонтальных движений земной коры.

Тем не менее, главное значение в развитии мегарельефа дна океанов вообще и Тихого в частности принадлежит, по-видимому, вертикальным движениям земной коры. Для срединных хребтов основную роль играют положительные, а для ложа океана — отрицательные движения. Особо следует отметить, что отрицательные движения характерны не только для котловин, но и для большинства положительных форм рельефа ложа океана. Об этом свидетельствует нахождение гайотов на значительных глубинах, в десятки раз превышающих возможный размах колебаний уровня океана, и большая мощность коралловых известняков, слагающих океанические атоллы. Бурение на некоторых атоллах Тихого океана показало, что общая мощность коралловых отложений, начиная с эоцена, достигает 1400 м, а рифообразующие кораллы могут обитать лишь на глубинах до 50 м. Собственные колебания уровня океана за счет таяния ледниковых покровов не превышают 110 м. Данные глубоководного бурения также свидетельствуют о значительных вертикальных движениях (преимущественно отрицательных) дна океана. По-видимому, за кайнозой средняя величина погружения дна океана составила около 1 км.

Источник

Информация об Индийском океане

Еще в древние времена Индийский океан выступал связующим звеном между странами, когда торговые суда рассекали непокорные волны его акватории. Сейчас океан не только способствует установлению межгосударственных деловых отношений, но и привлекает к своим берегам тысячи туристов.

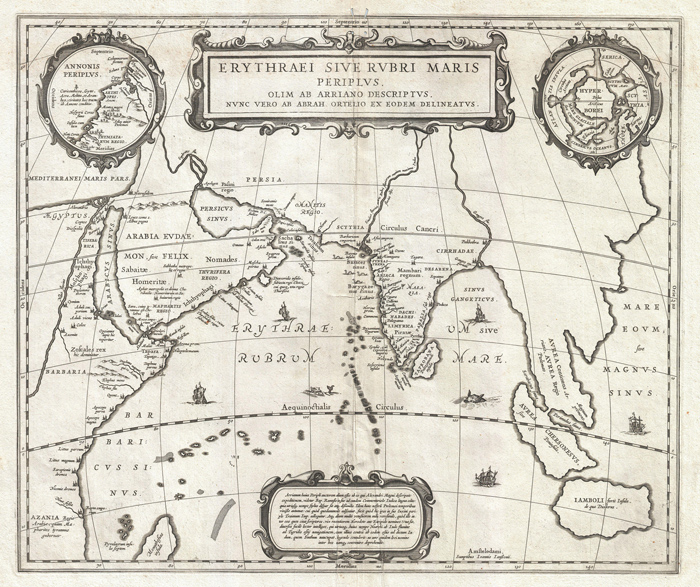

Краткая историческая справка

Образование Индийского океана приходится на начало Юрского периода. Древний суперконтинент, располагавшийся в Южном полушарии, стал раскалываться. При переходе к меловому периоду начала появляться впадина.

Постепенно происходило увеличение дна из-за перемещения Индостана в северном направлении и уменьшения территорий 2 океанов: Тихого и Тетиса.

В поздний меловой период одновременно произошли расколы Австрало-Антарктического материка, а также Аравийской и Африканской плит. На рубеже второй и третьей эпох палеогенового периода Индостан в результате столкновения присоединился к Азиатскому континенту.

Географическое расположение и границы океана

В северной части водоем омывает южное побережье Евразии, в восточной — Австралию, в западной — Африку. На юге его рубеж находится у берегов Антарктиды. Граница с Тихим океаном расположена на юго-востоке по 146°55′ меридиану в.д., с Атлантическим — на юго-западе по 20° меридиану в.д.

Географическое положение Индийского океана определяется по координатам: 14°05′33.68″ ю.ш. и 76°18′38.01″ в.д.

Характеристики водоема

По размеру данный океан не лидирует, но имеет другое преимущество: его воды являются самыми теплыми.

Площадь и объем

Площадь водной поверхности составляет 76,17 млн кв. км, объем равен 282,65 млн куб. км. Среди других океанов Индийский занимает 3-е место по данным показателям. Ширина акватории — 10 тыс. км.

Максимальная и средняя глубина

Самая глубокая точка океана зафиксирована на территории Зондского (Яванского) желоба и равна 7 729 м. Средняя глубина водоема составляет около 3 700 м.

Температура океана

В экваториальной части температура поверхностных вод равна 28°С независимо от времени года. В летние месяцы в Аравийском и Красном морях столбик термометра повышается до 31°С. Зимой показатели находятся в пределах 20-25°С. Самые высокие значения в этот период, достигающие 29°С, определяются рядом с северо-западной частью Австралии.

Минусовая температура фиксируется летом в южном направлении от 60° ю.ш. Лед на этой территории появляется в апреле, таяние длится с декабря по февраль. Средняя температура поверхностных вод равна 17ºС.

Плотность и соленость вод

В Персидском и Суэцком заливах определяется самая большая плотность воды, составляющая 1 030 кг/куб. м, самая маленькая (1 018 кг/куб. м) зафиксирована на северо-востоке океана и в Бенгальском заливе. Средние показатели равны 1 024 кг/куб. м. С глубиной плотность воды повышается.

Самые соленые воды (40-41%) находятся в Красном море и Персидском заливе. Средняя соленость равна 34,8%.

Геологическое строение

Большую часть площади занимают стабильные тектонические структуры — геосинклинали (большие прогибы с горными породами). На меньшей территории расположены подвижные структуры земной коры — георифтогенали (срединно-материковые хребты).

Залежи красных глин, относящихся к полигенным осадкам, находятся на юге от экватора. Выходы коренных пород распространены на срединно-материковых хребтах, материковых склонах, где расположены серпентиниты, перидотиты, базальты.

На ложе встречаются соединения марганца и железа, на шельфах — большие запасы нефти, газа и монацитовых песков. На юге акватории присутствуют кремнистые диатомовые отложения. В рифтовых зонах находятся руды железа, меди, хрома, марганца и других металлов. В прибрежной территории распространены цирконий, титанит, ильменит, рутил.

Более 50% дна занимают отложения известковых фораминиферов, которые являются раковыми одноклеточными организмами, и кокколитов. Последние представляют собой пластинки на поверхности клеток водорослей — кокколитофорид.

Рельеф Индийского океана

Для донного рельефа океана характерно наличие подводных материковых окраин, лож, переходных зон.

Большую территорию занимают срединно-океанические хребты, к которым относятся:

- Аравийско-Индийский. Расположен в северо-западной части акватории. Его длина равна 3 700 км, ширина — 650 км. На хребте зафиксированы геологические разломы.

- Восточно-Индийский. Его протяженность составляет 5 000 км.

- Западно-Индийский. Находится на юго-западе водоема. Длина соответствует 4 000 км, ширина — 300 км. На территории хребта часто происходят извержения вулканов и землетрясения.

- Центрально-Индийский. Простирается с северо-запада на юго-восток на 2 300 км. Ширина доходит до 900 км.

- Австрало-Антарктическое поднятие. Его длина достигает 6 500 км, ширина — 550 км.

Высота хребтов составляет 2-3 км.

Природные зоны

Разделение территорий на природные зоны, названия которых связаны с располагающейся на них растительностью, больше характерно для суши. В океанах их проявление менее выражено.

Зонирование океана связано с делением его акватории на физико-географические пояса, которые соответствуют климатическим.

- Северный тропический. Зимой преобладают муссоны. Летом случаются частые штормы, выпадает большое количество осадков.

- Экваториальный. Характеризуется сезонной сменой муссонов.

- Южный тропический. Действует пассатный режим. Летом идут продолжительные дожди, сильно повышается влажность. Зимой сравнительно сухо.

- Южный субтропический. Является зоной с высоким уровнем атмосферного давления. Облачность бывает редко, осадков выпадает мало. Часто дуют слабые ветры.

- Южный умеренный. Преобладает низкое атмосферное давление. Для зимнего времени характерны частые штормы.

- Южный субполярный (субантарктический). Зимой воды сковывает лед. Часто встречаются айсберги.

- Южный полярный (антарктический). Отличается суровостью климата. Поверхность воды покрыта льдом практически весь год.

Особенность северных территорий акватории в том, что они являются более теплыми по сравнению с южными.

Теплые и холодные течения водоема

Океанические течения делят на теплые и холодные в зависимости от температурных показателей воды. К основным теплым течениям Индийского океана относят Южное Пассатное, Мадагаскарское, Мозамбикское, Северное Пассатное, Агульяс.

К главным холодным течениям причисляют Западно-Австралийское, Западных ветров, Сомалийское.

Заливы и моря Индийского океана

К морям, расположенным в тропической зоне, относятся Красное, Андаманское, Арафурское, Тиморское, Аравийское, Лаккадивское. В антарктической зоне находятся моря Моусона, Содружества, Дюрвиля, Космонавтов, Дейвиса, Рисер-Ларсена. Самым большим и глубоким из них является Аравийское море.

Береговая линия Индийского океана не имеет большого количества заливов, выступов и бухт, но и ровной ее нельзя назвать.

К основным заливам относятся:

- Аденский;

- Оманский;

- Персидский;

- Карпентария;

- Бенгальский;

- Большой Австралийский.

Большая часть морей и заливов находится в северной акватории океана.

Информация об исследованиях

Издавна на прибрежной территории этого океана жили люди. На катамаранах и парусных судах они, преодолевая большие расстояния, перебирались из Индии в Восточную Африку.

За 3 500 лет до н. э. египтяне снаряжали торговые суда для отправки в страны Аравийского полуострова, Индию. Они перевозили товар морским путем и на своем материке — на восток Африки. Через 500 лет жители Месопотамии стали плавать на судах в Индию и Аравию.

С VI в. до н. э. купцы из Персии прибывали к восточноафриканским берегам для продажи своего товара. На протяжении следующих веков морские пути продолжали служить развитию торговли между странами.

Исследование океана началось в VII в. арабскими мореходами. Изучению подверглись побережья Восточной и Западной Индии, восточной Африки, острова Цейлон, Ява, Сокотра и др.

Путешественник из Венеции Марко Поло в конце XIII в., возвращаясь из Китая, пересек океан от Малаккского до Ормузского пролива. В этом плавании он побывал в Индии, на Цейлоне и Суматре. Суда из Китая проходили через азиатское побережье океана на восток Африки.

В 1498 г. мореплаватель из Португалии Васко де Гама вместе со своей командой единомышленников, проплыв вдоль южного и восточного побережий Африки, прибыл в Индию.

В 1642 г. экспедиция под руководством голландского исследователя Абеля Тасмана изучила центральную территорию океана. Кроме этого, после морского похода Австралия стала значиться как материк.

Английский путешественник Джеймс Кук направил свою экспедицию в южную часть океана до 71º ю.ш. Благодаря этому походу был сделан большой вклад в исследование акватории.

В 1872-1876 гг. была проведена первая океанографическая экспедиция на английском военном корабле «Челленджер». Судно специально переоборудовали для измерения показателей, изучения полученных материалов. Были открыты более 4 000 видов животных, созданы карты океанических глубин, зафиксированы новые данные о водоеме.

В 1886-1889 гг. экспедиция на крейсере «Витязь» увеличила знание об океане. Экипаж под руководством адмирала О.С. Макарова изучал течения, измерял температуру, удельный вес воды и другие показатели каждые 4 часа.

Океанические исследования обогащались за счет следующих экспедиций:

- «Вальдивия», Германия (1898-1899 гг.).

- «Гаусс», Германия (1901-1903 гг.).

- «Силарк», Англия (1905 г.).

- «Планета», Германия (1906 г.). Был открыт Яванский (Зондский) желоб, имеющий максимальную глубину.

- «Дискавери», Англия (1929 г.).

- «Дискавери II», Англия (1932 г.).

- «Обь», СССР (1956-1958 гг.).

- «Витязь», СССР (1959 г., 1960-1961 гг., 1962 г.).

В международной Индоокеанской экспедиции (1960-1965 гг.) приняли участие научные деятели из 20 государств. Начиная с 1972 г. на судне «Гломар Челленджер» производились бурения, изучались различные показатели акватории.

С развитием космической отрасли появилась возможность использовать искусственные спутники для исследовательских целей. Благодаря этому был создан океанический атлас, разрешение которого составило 3-4 км. Кроме этого, на нем была указана глубина с погрешностью в 100 м.

Интересные факты

Об океане можно узнать много интересных фактов.

К ним относятся следующие:

- Индийским назвал океан ученый Себастьян Мюнстер в своей энциклопедической работе «Космография», которая была представлена публике в 1544 г.

- Недалеко от острова Маврикий находится необычное явление, похожее на водопад, где вместо воды вниз течет песок.

- Океан продолжает расширяться. Этот процесс связан с тем, что Индийская плита ежегодно смещается на 5 см в северо-восточном направлении.

- В акватории расположено много островов. Самыми знаменитыми из них являются Мальдивы и Сейшелы, привлекающие тысячи туристов, и Мадагаскар.

- В водоеме обитают рыбы латимерии, которых научный мир считал вымершими 65 млн лет назад. В 1938 г. случайная находка натуралиста опровергла эту ошибочную информацию. А в 1997 г. обнаружили еще один вид латимерии.

Большую озабоченность экологических организаций вызывает загрязнение вод акватории тяжелыми металлами, нефтью. Кроме этого, растут объемы мусора из пластика. Все это наносит вред экосистеме водоема.

Источник