- Краткий анализ стихотворения Пушкина «К морю» по плану

- 1. История создания

- 2. Литературное направление

- 3. Род

- 4. Жанр

- 5. Проблематика

- 6. Тематика

- 7. Идея

- 8. Пафос

- 9. Система образов

- 10. Центральные персонажи

- 11. Лирический герой

- 12. Сюжет

- 13. Композиция

- 14. Размер, рифма и строфика

- 15. Художественное своеобразие произведения

- 16. Средства художественной выразительности

- 17. Значение произведения

- 18. Актуальность

- 19. Моё отношение

- 20. Чему учит

- А. С. Пушкин, «К морю»: анализ стихотворения, история создания

- Одиночество поэта

- История создания

- Мотив прощания

- Недостающие качества

- Судьба Наполеона

- Основные темы

- Мотивы

- Наполеон и Байрон

- Дружеская беседа

- Стихотворение Пушкина «К морю»: художественные средства

- Значимость

Краткий анализ стихотворения Пушкина «К морю» по плану

1. История создания

Стихотворение «К морю» было написано в последний год пребывания Пушкина в южной ссылке — в 1824 году. Поэт начал его перед отправлением из Одессы в имение Михайловское и завершил уже по прибытии в родовое поместье.

Образ «свободной стихии», оставшейся в воспоминании, окутан очарованием ностальгии.

Пейзажи северной природы, как бы дороги они ни были Пушкину, не могут сравниться с живой и своенравной игрой морских валов. В ссылке море долго было для поэта главным и единственным другом, а теперь он навеки разлучён и с ним.

2. Литературное направление

Время написания элегии относится к периоду перехода Пушкина от романтизма к реализму.

В 1824 году умирает кумир пушкинской юности, великий английский романтик Дж. Г. Байрон. В стихотворении «К морю» поэт упоминает об этом.

Вместе с уходом лучшего из романтиков завершается эпоха романтизма. Чувствуя это, Пушкин прощается с прежней манерой письма и обретает новые образы, мотивы, поэтические интонации.

От романтизма стихотворению «достаётся» жанровое обозначение – элегия, общий лирический настрой, тема дружбы, любви и одиночества и разлуки, эмоциональная полярность, переживание, доведённое до предела.

От реализма Пушкин заимствует привязанность к современным, действительно происходящим событиям (смерть Байрона, изгнание и смерть Наполеона), ретроспективность, тяготение к конкретным, чётко прорисованным метафорам.

3. Род

Стихотворение является образцом лирики.

Элегия «К морю» может и должна восприниматься не только как пейзажная, но и как философская лирика.

4. Жанр

Жанр стихотворения – элегия.

Поэт прощается с морем, вспоминая события личной жизни и общественной истории, связанные с ним. Предстоит расстаться с прекрасной и торжественной морской стихией, и Пушкин сожалеет об этом.

Сильные и мятежные впечатления, которые море оставило в его душе, будут долго питать его живыми воспоминаниями.

5. Проблематика

В стихотворении затронута проблема свободы. Ничто на свете не может быть таким же вольным, как море.

Наполеон и Байрон, которые были кумирами свободолюбивой молодёжи пушкинской эпохи, ушли из жизни. Самому поэту предстоит вернуться в Россию, но опять без права свободного перемещения:

Мир опустел… Теперь куда же

Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

Прощаясь со свободной стихией, Пушкин понимает, что лишает себя мощного источника силы и вдохновения, как будто отрывает сердце от любимого друга.

6. Тематика

Тема вольности, раскрытая Пушкиным через образ моря, звучит в унисон с темами любви и дружбы, темой одиночества среди людей, темой пограничья и поиска новых жизненных ориентиров.

7. Идея

Идея стихотворения состоит в том, что расставание с дорогими сердцу местами всегда тяжело. Особенно трудно покидать края, в которых ты был счастлив.

Кажется, что «мир опустел» и впереди не ждёт ничего утешительного. Этот разрыв во сто крат тяжелее, если ты уезжаешь не по своей воле.

Образ свободы, явленный Пушкину морем, навсегда остался для поэта прекрасной и недостижимой мечтой.

8. Пафос

Стихотворение написано с пафосом расставания и сожаления. Чувствуется, с каким трудом покидает поэт морские берега.

Навсегда уходят в прошлое очарования юности, меняется историческая эпоха, но волнующие образы пережитого останутся в душе навсегда.

9. Система образов

Стихотворение организуют образы морской стихии (волны, буря, валы, гребни, пена, брызги, корабли, остров, грот).

Звуковые образы создают эффект живого диалога между морем и лирическим героем. Море звучит, как «зов» и «ропот друга», оно то жалуется, то доверяет поэту свои тайны и призывает свидеться в последний раз.

Безграничный простор открывает Пушкину не только новые горизонты творчества, но и мистический шум времени – «бездны глас». Море – чистая стихия, полная первородных таинственных смыслов.

Поэту будет нелегко жить вдали от неё, а свобода так и останется только мечтой, хрустальным воспоминанием.

10. Центральные персонажи

Центральные персонажи стихотворения – море и поэт. Они, как верные друзья, прощаются перед вечной разлукой.

Их многое объединяет: вольные, мятежные, сильные и гениальные, оба они – дети божьи, им легко понять и поддержать друг друга.

Словно тени, проплывают над морем образы дорогих сердцу Пушкина людей:

- его возлюбленной Елизаветы Воронцовой,

- кумира поколения Наполеона

- и великого поэта Байрона.

Эти три величественные, сроднившиеся с образом моря воспоминания остаются для поэта в прошлом и наполняют его душу печалью.

11. Лирический герой

Лирический герой элегии не отделён от окружающего пейзажа. Он, напротив, тесно связан с морем узами кровного и духовного родства.

Как и море, его душа полна противоречивых чувств, желаний, озарений, страстей. Как море, велик его поэтический дар, способный на грандиозные чудеса. Как море, поэт никому не подвластен.

Сын, брат, друг, супруг «свободной стихии», лирический герой оставляет всё, покидая любимые места. Образы моря навсегда останутся частью его души.

12. Сюжет

Сюжет состоит из четырёх частей:

- обращения к морю,

- описанию чувств и событий, связанных с ним,

- описания фигур Наполеона и Байрона, сроднившихся для Пушкина с морской стихией,

- уверения в вечной верности морю и его красоте.

13. Композиция

Линейная композиция стихотворения последовательно описывает этапы расставания с морем.

Первые две строфы содержат обращение к морю.

Следующие 6 строф повествуют о счастье общения с морской стихией и заветной страсти, испытанной на его берегах.

Затем, в 5-ти строфах пересказаны финальные аккорды жизни Наполеона, упомянута кончина Байрона. Этими событиями подведён итог целой эпохи.

Наконец, последние 2 строфы посвящены прощанию и уверению в том, что море останется для поэта незабвенным.

14. Размер, рифма и строфика

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом. Ритм напоминает мерное колебание волн.

Женские и мужские рифмы чередуются.

Перекрёстная рифмовка АБАБ встречается в четверостишиях.

Также в стихотворении есть 4 пятистишия, где схема рифм выглядит так: АББАБ.

15. Художественное своеобразие произведения

Звукопись стихотворения работает на расширение стихотворного пространства. Ассонансы с «о», «а», «э» распахивают горизонт, аллитерации с шипящими и звонкими согласными передают шум волн, блеск и торжество могучих вод.

Синтаксис элегии богат на обращения, риторические вопросы, ряды однородных членов. Его украшают инверсии, передающие задушевность авторской интонации, восторженные восклицательные предложения, напоминающие признания в любви и уверения в дружбе.

Лексика высокого стиля используется фрагментарно. Основная часть словарного состава представлена общелитературными выражениями, благодаря чему стихотворение легко воспринимается и сейчас.

16. Средства художественной выразительности

Стихотворение насыщено точными эпитетами: «смиренный парус», «своенравные порывы», «торжественной красы».

Метафоры поэтически углубляют прямой смысл выражений: «властитель дум» (о Байроне), «свободная стихия» (о море), «скала, гробница славы» (об острове св. Елены).

Главным средством выразительности предстаёт сравнение моря с близким другом, прямо озвученное во второй строфе. Поэт даже пишет о море в мужском роде (5 и 7 строфы)!

Вольный и счастливый товарищ лирического героя, море знает о нём нечто такое, чего не поймёт и не узнает никто. В его заветных глубинах есть какая-то вечная поэтическая тайна.

17. Значение произведения

Значение данного произведения в том, что оно подводит итог размышлениям Пушкина о свободе.

Отныне эта тема не будет звучать отдельно и полногласно. Она выльется в другое философское русло или станет некой константой (постоянной величиной) пушкинского творчества.

Полная и абсолютная свобода на земле не возможна, но море напоминает стихию творчества, и отныне поэт будет находить утешение в нём.

18. Актуальность

Мечта человечества о свободе не растворилась во времени, поэтому стихотворение Пушкина «К морю» продолжает быть актуальным.

Все мечтают о том, чтобы жизнь не ограничивалась внешними обстоятельствами, узкими заданными рамками, людьми, с которыми неприятно общаться.

Море символизирует абсолютную полноту душевной жизни, силу внутренних устремлений, тягу к совершенству.

Люди каждый год отправляются к морю не только для того, чтобы полежать на пляже, но и для того, чтобы наполниться древней силой моря, его энергией и мудростью. Эти свойства «свободной стихии» навсегда воспеты Пушкиным.

19. Моё отношение

Стихотворение Пушкина очаровывает меня. Полные гармонии строки великолепно передают величавую стать моря.

В элегии «К морю» чувствуется человеческая мудрость Пушкина, тонкое понимание природы, любовь поэта к жизни. На фоне моря он предстаёт таким живым и вдохновенным!

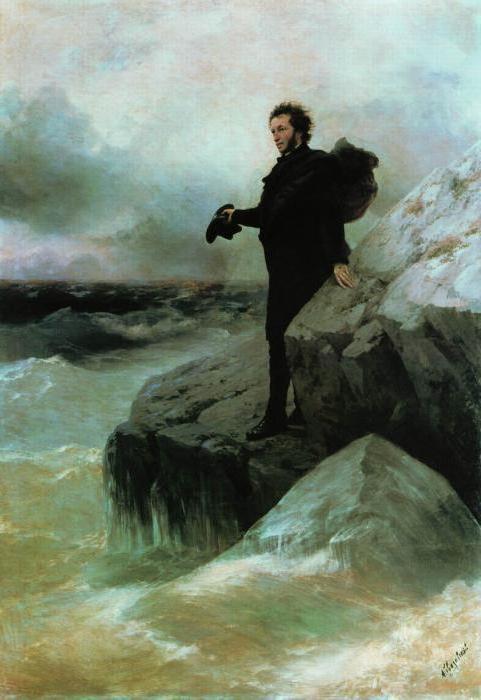

Сразу вспоминается картина, написанная Айвазовским и Репиным, где Пушкин стоит в окружении пенных валов. Стихотворение «Прощай, свободная стихия» — одно из моих любимых произведений поэта.

20. Чему учит

Эта элегия учит нас мудрому отношению ко всем явлениям жизни, помогает увидеть дивную красоту моря, величественность божественного замысла.

Человек должен быть внутренне свободным, тогда он сможет во всей полноте насладиться неизбывной прелестью природы.

Источник

А. С. Пушкин, «К морю»: анализ стихотворения, история создания

Пушкин пытался говорить со своим народом на одном с ним языке. Поэтому его творчество вот уже которое десятилетие не забывается. Но были у него и такие произведения, которые не каждый поймет. Стихотворение «К морю» Пушкина необходимо прочитать как минимум трижды, чтобы понять суть, и шесть раз – чтобы ощутить его настроение. За россыпью слов скрывается глубокая и проникновения философия. Хотя кто-то вполне может сказать, что эти строки – зов сумасшедшего. В любом случае анализ стихотворения «К морю» поможет раскрыть истину.

Одиночество поэта

Как все-таки сложно быть в этом мире поэтом. Непризнанным, изгнанным и всеми забытым. История знает множество примеров того, как литературного гения признавали только после его смерти, да и то не сразу. Просто его современники не были готовы принять нечто новое, посмотреть правде в глаза, сразиться со своими страхами.

Судьба поэта – быть одиноким. Об этом и повествует лирика Пушкина. К морю обратившись, поэт отождествляет свое желание творить с неукротимой стихией, бушующей внутри него. Вот только напрасно рвутся с пальцев недописанные строчки, ведь именно за них отправляют поэта в изгнание. Но он – как морская стихия: бушует, рычит и бьется о скалы, рассказывая миру о чем-то важном.

История создания

А теперь можно переходить к анализу стихотворения «К морю». Оно неразрывно связано со смертью Байрона, что приключилась в апреле. Пушкин узнал о трагическом событии в июне и уже в июле набросал черновой вариант произведения. Выходит, что год написания Пушкиным «К морю» – тот, в который умер Байрон – 1824-й.

За период создания чернового варианта с поэтом много чего приключилось. П. А. Вяземский несколько раз обращался к Пушкину с просьбой написать стихи в память о Байроне. Он хотел одновременно печатать свою прозу и стихи поэта. Вот только в тот момент Пушкин стоял на рубеже своего творчества. Осенью того же года (1824) поэта вынуждают покинуть Одессу и переехать в Михайловское. На этом закончилась его южная ссылка и началась новая. И уже здесь, в Михайловском, он закончил писать стихотворение «К морю», где не забыл упомянуть о смерти Байрона, своем одиночестве и море, которого ему будет так не хватать. Вот такая история создания «К морю» Пушкина А. С. Это произведение еще считают последним «южным» стихом поэта.

Мотив прощания

Как и большинство произведений «южного» цикла, стихотворение Пушкина «К морю» преисполнено романтики. Она чувствуется и в теме, и в идее, и в стиле. Но в то же время только здесь присутствует мотив прощания, что придает романтике немного житейской грусти.

Это прощание не только с морем, что так поразило воображение поэта, но и расставание с югом и всем, что связывало поэта с этим периодом его жизни. Стихотворение написано в жанре элегии, и в этом своем последнем «южном» произведении Пушкин прощается с романтизмом как жанром повествования. Уже в Михайловском его стихотворения приобретают жизненный, реалистичный оттенок, а флер легкой и чарующей романтики остается в далеком прошлом.

Недостающие качества

При анализе стихотворения «К морю» стоит отметить, что оно носит личностно-философский характер. Произведение начинается строками прощания с морем. Поэт выражает свое восхищение бурлящей стихией, свободой морских волн и их гордостью. Складывается впечатление, что именно этих качеств так недоставало самому поэту, пока он находился в ссылке на юге. Здесь Пушкин должен был выполнять обычную рутинную работу, он пребывал под постоянным контролем и не мог свободно выражать свои прогрессивные, как на то время, мысли. Высказывать их было бессмысленно и опасно. Граф Воронцов, который невзлюбил поэта, время от времени отправлял в Петербург докладные записки о том, что Пушкин не только не отказался от своих вольных размышлений, но и выполняет работу из рук вон плохо.

И только море, бесконечное и свободное, в этом чужом краю было Пушкину единственным другом. Оно бережно хранило все те желаемые поэтом качества, которых его лишили изгнанием.

Шум волн призывал поэта к побегу из чужой страны, но у него не хватало сил, чтобы пойти на такой шаг. О чем он, собственно, и написал: «Ты ждал, ты звал… я был окован». Пушкин пишет об этом, как бы намекая, что любая попытка вернуться в Москву или хотя бы в Санкт-Петербург без соответствующего разрешения может закончиться очередной ссылкой, но уже в Сибирь.

Хотя у поэта все же возникает мысль сбежать по воде. И только при анализе стихотворения «К морю» можно понять, почему он так не поступил. Все дело в любви к Родине. Даже мысли о такой долгожданной свободе не смогли заставить его покинуть Россию.

Судьба Наполеона

Первая половина стихотворения рассказывает о желании обрести свободу, но не где-то там, за далеким морским горизонтом, а здесь, в родном краю. В стране, где родился и вырос, обрести возможность свободно высказывать свои мысли и творить, несмотря ни на что.

Пушкин прекрасно понимает, что в чужой стране его ждет нелегкая судьба, возможно, он разделит судьбу Наполеона и закончит свою жизнь не в Европе, а на острове среди бушующего моря. Пушкин также обращается к истории, отмечает, что Наполеон был таким же свободолюбивым, как и море, и просит стихию воздать полководцу посмертные почести.

Пушкин понимает, что в побеге нет смысла, ему необходимо только смириться со своей участью и ждать, пока он не сможет вернуться домой, оставив при себе воспоминания о море. Одиночество и желание обрести свободу вылились в одну из лучших композиций Пушкина — «К морю».

Основные темы

В стихотворении «К морю» поэт рассуждает о многом: судьбе, жизни и смерти, свободе и неволе. Естественно, центральный образ – это море, тема прощания с ним звучит особенно пронзительно и отчетливо. Море превращается в единственного друга, именно ему адресуются строки стихотворения.

Вся картина морской стихии построена на образах свободы и заточения. Противопоставляя свободную природу несвободному человеку, поэт рассказывает морю о своих мыслях. О том, как думал о бегстве, о неспособности выжить в чужих странах, о том, как мир покидают великие люди, и о своем ожидании. Тему стихотворения Пушкина «К морю» можно обозначить как разговор человека и природы.

Мотивы

В произведении звучат и мотивы просвещения. Однако поэт отрицает его рациональную суть, разрушающую повседневную жизнь. В его глазах просвещение объединено с тиранией: «Где капля блага, там на страже Уж просвещенье иль тиран».

Далее поэт стремится к тем местам, где все еще живет истинная свобода, к «гробнице славы» Наполеона и «властителю дум» Байрону. Их уже нет в этом мире, но в представлениях романтика их образы идеальны, и навсегда останутся в памяти.

Наполеон и Байрон

О Наполеоне Пушкин говорит как о человеке, сумевшем оставить свой след в истории и в судьбах людей. Поэт считает полководца романтическим героем с трагической судьбой, ведь его последним приютом стала скала, затерянная среди бескрайних морских просторов. Скала, ставшая символом крушения надежды.

Не менее трагичной представляется Пушкину и участь гения Байрона. Он воспевал море, воспевал свободу. Яркими и выразительными словами он навсегда вписал свое имя в историю мировой литературы. О нем горюют не только люди, но сама «свободная стихия», к которой обращается Пушкин.

Дружеская беседа

Вот такие незамысловатые и бесхитростные беседы ведет поэт-изгнанник со своим единственным другом – морем. Но так и не понятна основная мысль Пушкина. «К морю» — это своего рода письмо-прощание. В конце стихотворения поэт возвращает читателя к основной теме – прощанию со всем, что так долго окружало поэта и было для него дорогим.

Еще долго автор будет слышать шум волн, находясь в заточении. Но пути назад уже не будет, в прошлом остался морской прибой и главные идеи романтизма. Пройдет еще немало времени, прежде чем поэт вновь проникнется любовью к родным просторам. А потом пройдет еще несколько недель, прежде чем он познает красоту стихотворного реализма и навсегда распрощается с романтизмом и морем, его самым ярким символом.

Стихотворение Пушкина «К морю»: художественные средства

Описывая море, поэт использует метафоры и метафорические эпитеты, которые всенепременно связаны с темами свободы и заточения. Яркими тому примерами могут послужить встречающиеся в стихотворении словосочетания: «свободная стихия», «блещешь гордою красой», «мой поэтический побег», «я был окован» и другие.

Помимо этого, Пушкин пользуется таким приемом, как перифраз – любимое средство поэтов-романтиков. Море он описывает как «свободную стихию» и «моей души предел желаний». Об острове Святой Елены говорит, что это «одна скала, гробница славы». Байрона описывает словами «другой властитель наших дум».

Само произведение создано при помощи излюбленного поэтом размера – четырехстопного ямба. Также в стихотворении прослеживается присутствие ассонанса, литературного приема, основанного на чередовании открытых и закрытых звуков, что имитируют шум морского прибоя. К тому же присутствуют аллитерация и анафора.

Значимость

Это произведение стало переломным не только в творчестве поэта. Оно олицетворяет собой развитие русской литературы, ее переход от романтизма к реализму. Стихотворение «К морю», с одной стороны, продолжает лучшие традиции романтической лирики Жуковского, передавая эстафету творчеству Лермонтова. С другой, произведение является ярким контрастом пушкинского поэтического реализма, который стал ведущей тенденцией его творчества.

Картину моря, которую нарисовал Пушкин, невозможно забыть. И в то же время сложно понять. Лишь тот, кто знает все ужасы заточения, поймет Пушкина и согласится с каждым его словом. В окружении мрачных стен, под постоянным надзором и с запретом на выражение собственных мыслей, человек превращается в безвольную куклу. Но не так-то просто сломить того, кто тверд в своих убеждениях.

Лишившись таких важных вещей, человек начинает искать утешения в природе. И для Пушкина этим утешением стало море. Бескрайняя лазурная гладь и шепот свободных волн, что хранят в себе секреты жизни и смерти. Море было Пушкину верным другом и единственной поддержкой. Иногда кажется, что в качестве признания поэт оставил морю свой романтический стиль произведений. Возможно, именно это дало ему силы двигаться дальше. Преодолевая одиночество, Пушкин заново учился любить природу родного края, заново искал свой стиль в творчестве, снова и снова создавал шедевры. Стихотворение «К морю» — это разговор друзей, которым не суждено больше встретиться, но они навсегда связаны узами, что не дают остаться в прошлом, а позволяют идти дальше.

Источник