- Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

- Краткое описание Атлантического океана

- Особенности геологического строения и рельефа дна

- Подводные окраины материков

- Области переходных зон

- Срединно-Атлантический хребет

- Ложе океана

- Отложения на дне

- Дополнительная информация

- Желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая впадина Атлантического океана

- Желоб Пуэрто-Рико — самое глубокое место Атлантики

- Опасность района желоба Пуэрто-Рико

- Вулканическая активность самого глубокого места Атлантического океана

- Другие глубокие впадины Мирового океана

- Другие глубокие впадины Атлантического океана

Геологическое строение и рельеф дна Атлантического океана

В отношении донных отложений, окраин материков, переходных зон и рельефа дна, Атлантический океан отличается от других крупнейших водоемов. Индивидуальные черты развития объясняются его относительной молодостью, особенностями исторического движения тектонических плит и преобладающих течений в этой области водной оболочки Земли.

Краткое описание Атлантического океана

Атлантический океан, получивший название в честь титана Атланта из греческой мифологии, считается вторым в мире по величине после Тихого. Прилежащие территории материков захватывают:

- Северную и Южную Америку — на западе;

- Гренландию и Исландию — на севере, границей с этой стороны принято считать Исландско-Фарерскую возвышенность;

- Европу и Африку — в направлении востока;

- Антарктиду — на юге.

Чем ближе к северу расположена береговая линия, тем сильнее выражена ее извилистость. Побережье этой части прерывается проливами и заливами. Последние, в совокупности с внутренними морями, около 16 % всей площади водного бассейна. Объем воды в Атлантике в среднем пересчете за год составляет почти 330 млн кв. км, а это 25 % объема всей водной оболочки Земли.

Общие характеристики океана

| Площадь | 91,7 млн кв. км |

| Ширина бассейна: в наиболее узком месте в наиболее широком месте | 2830 км 6700 км |

| Средняя глубина | 3736 м |

| Наибольшая глубина | 8742 м |

| Соленость воды | 35 промилле |

| Примерная площадь внутренних морей | 15 млн кв. км. |

Океан граничит с Индийским по меридиану, берущему начало от м. Игольный, заканчивающемуся участком Антарктиды под названием Земли Королевы Мод. Границу с Тихим океаном проводят по линии от м. Горн до м. Штернек, при этом захватывают промежуточные зоны — пролив Дрейка и о. Осте.

Особенности геологического строения и рельефа дна

Северная и южная Атлантика подразделяются на провинции:

- окраина материков (шельф, склон);

- ложе (сюда входят котловины, равнины, холмы, поднятия и прочие изменения рельефа);

- Срединно-океанический хребет.

В соответствии с теорией о материковых плитах, океан начал формироваться в палеозойскую эру после распада континента Пангея. Подвижные разломы плит, где может быть зафиксирована их активность, расположены близ острова Ньюфаундленд (он входит в состав территории Канады) и Сандвичевого архипелага Антарктики.

Океан еще молод, из-за чего не успел сформировать сложную структуру рельефа.

Единственный крупный хребет делит водоем на 2 почти равные половины. Это возвышение несколько раз выходит на поверхность воды на своей протяженности и формирует тем самым вулканические острова. Исландия была образована за счет такого процесса, она и является самым большим островом водоема.

Подводные окраины материков

Границы окраин материков проходят на глубине от 40 до 350 м (принято говорить об усредненных значениях 100-200 м). Рельеф этой зоны сложный, т.к. подвергался воздействию ледников во время своего формирования. Шельф ровный только в низких широтах, особенно в местах контакта с реками, где грунтовые отложения поднимаются течением и выносятся дальше.

Ширина шельфа составляет от 15-30 м до нескольких сотен км. Последнее характерно для мелей. Они пересекаются долинами и желобами, усложняя общий вид рельефа. Т.о., геологическое строение дна усложняется с приближением к материкам.

Области переходных зон

Среди зон пересечений ложа и подводной окраины материка в Атлантическом океане выделяют области:

- Карибскую;

- Средиземноморскую;

- Южно-Сандвичеву (или моря Скоша).

Карибская и Сандвичева переходные зоны состоят из котловин, желобов, включает островные дуги. В перечисленных зонах наблюдаются резкие перепады высоты (углубления до 11 км сменяются возвышениями до 7 км), значений гравитационного и магнитного полей, теплового потока воды.

Срединно-Атлантический хребет

Толщу воды пересекает Срединно-Атлантический хребет, равно удаленный от всех границ водоема. Общая длина возвышения составляет в среднем 2 км, но изменяется в области рифтов, разломов, подводных вулканов и котловин. Т.о., в рельефе Атлантики один крупный разлом, а дно вокруг него относительно ровное и плоское.

Хребет до сих пор активен, движения тектонических плит фиксируются в течение всего года, сдвиги составляют в среднем 2 см. Такие перемещения приводят к формированию разломов, котловин и поднятий.

Ложе океана

Ложе, разделенное хребтом в обеих половинах, имеет такие котловины, как:

- Лабрадорская;

- Ньюфаундлендская;

- Северо-Американская;

- Гвианская;

- Бразильская;

- Аргентинская.

Дополнительные пересечения дна происходят в областях поднятия островов (например, Канарских, Зеленого Мыса), где ложе снова делится на котловины. Их наименования соответствуют названиям островов, приводящих к разделению равнин.

В областях котловин, вдали от береговых линий материков, скапливаются абиссальные отложения. Их состав представлен сложной смесью остатков бактерий, водорослей, горных пород и продуктов извержения вулканов. Осадочные породы составляют не менее 1 км по всей площади дна.

600 подводных гор насчитывается на площади дна Атлантики, причем наибольшая их концентрация обнаруживается на Бермудском плато.

Крупные и протяженные долины Хейзена и Мори расположены ближе к северным границам океана. Традиционно геологи выделяют только их.

Отложения на дне

Донные отложения представлены в большей степени илами, сформированными простейшими отряда фораминифер (около 65 %). Они распространены по всей площади ложа, захватывая при этом Срединно-океанический хребет. Атлантика отличается тем, что в ней такие любители теплого климата смогли распространиться далеко на север, что нехарактерно для других водоемов. Такая особенность объясняется воздействием на них теплого течения Гольфстрима.

Наиболее глубокие участки дна выстланы красной глиной (20 % от всего состава грунта). Хоть концентрации элементов небольшие, цвет этих областей объясняется включениями частиц железа и марганца. По механической структуре такие отложения слабые и тонкие. На дне также присутствует небольшое количество кремниевых (с содержанием кремнезема в 70 %) и коралловых илов. Последние обнаруживаются в котловинах. Совсем малочисленны вулканические и птероподовые илы, представленные, однако, в других океанах в еще меньших концентрациях.

Дополнительная информация

Судя по мнениям опытных путешественников и многочисленным отзывам, Атлантику стоит изучать с Марокко, где расположен пляж Агадир. Протяженную береговую линию и пологую мель посчитали хорошим местом для привлечения туристов. Местную территорию не затронули загрязнения воды, а пляжи регулярно убираются сотрудниками отелей.

Океан испытывает на себе сильную антропогенную нагрузку.

Первая экологическая катастрофа, датированная концом XIX в. и широко признанная миром, затронула жизнь популяций атлантических китов. Интенсивно развивающийся промысел привел к полному исчезновению их местных видов. Затем территории долгое время восстанавливались, но в середине XX в. популяции китов вновь оказались на грани исчезновения.

Мексиканский залив, относящийся к территориям Атлантического океана, в 2010 г. подвергся загрязнению нефтью из-за аварии на добывающей станции. Более 5 млн баррелей черного масла вылилось в воду, из-за чего почти вся акватория залива попала под запрет на промысел, а местная фауна сократилась на 7 тыс. особей.

Акватория несколько раз подвергалась загрязнению радиоактивными отходами с атомных станций, на дне захоронено более 17 тыс. зацементированных контейнеров с цезием, плутонием, нервно-паралитическим газом и цианистыми ядами. Разрушение емкостей в проливах с неглубокими водами наносит вред местной флоре и фауне. Такое влияние испытал на себе даже Ла-Манш.

Источник

Желоб Пуэрто-Рико — самая глубокая впадина Атлантического океана

Океанологи еще с прошлого века озадачились вопросом о том, какая глубина в Мировом океане самая большая. Поиски привели их к многочисленным впадинам, многие из которых уже имеют подробные описания. Самые глубокие точки океанического дна нанесены на карту, они позволяют лучше узнать о процессах, протекавших миллионы лет назад. Также благодаря им можно предсказывать будущее геологии Земли. Одна из самых интересных глубин находится в Атлантическом океане — это желоб Пуэрто-Рико, являющийся самым глубоким местом Атлантического океана.

Желоб Пуэрто-Рико — самое глубокое место Атлантики

Океаническая впадина имеет глубину 8742 м. При этом средняя глубина составляет 3736 м. Если сравнивать Атлантику по этому показателю, то она находится на 2 месте после Тихого океана. При том Мировой океан имеет среднюю глубину 3711 м.

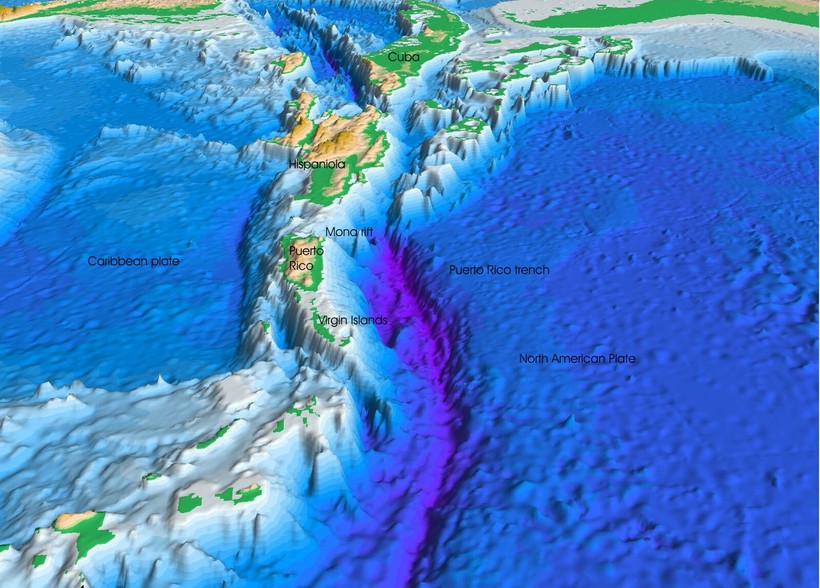

Место расположения желоба Пуэрто-Рико приходится на границу 2 тектонических плит, они движутся по траектории, максимально приближенной к горизонтальной. Местный район является непростым с точки зрения геологии. Место движения Карибской и Северо-Американской плит на данной глубине характеризуется высокой сейсмической активностью. Более того, островная дуга на юго-востоке Пуэрто-Рико отличается повышенной вулканической активностью. Все это создает риск для жителей близлежащих населенных пунктов.

Опасность района желоба Пуэрто-Рико

В связи с обнаружением высокой частоты землетрясений начиная с 1988 года для местных жителей регулярно проводится информирование о возможных землетрясениях. Одно из максимально разрушительных природных явлений застигло жителей прибрежных районов Индийского океана. Цунами 2004 года стало прямым следствием движения океанических плит района желоба Пуэрто-Рико.

Мощные разрушения принесли землетрясения 1918 и 1953 года. Последнее затронуло прибрежный район Санто-Доминго. Сам остров Пуэрто-Рико и его жители регулярно испытывают воздействие землетрясений. За последние десятилетия наибольшей по разрушительной мощи стало землетрясение 2010 года, средняя магнитуда которого остановилась на отметке 7.

Движение Карибской и Северо-Американской литосферных плит повлекло землетрясение, ставшее одним из самых масштабных в истории человечества. Оно разрушило тысячи жилых домов, инфраструктуру города Порт-о-Пренс, унесло жизни миллионов людей. Устранением последствий занимались десятки государств. Спасательные работы считаются одними из самых сложных за всю историю наблюдений за землетрясениями. Максимально возможное число погибших равнялось 500 тысячам человек. Ученые утверждают, что в 1787 году произошло еще более мощное землетрясение, средняя отметка магнитуды которого держалась на уровне 8,1. Именно поэтому необходимо исследовать самое глубокое место в Атлантическом океане, поскольку желоб может раскрыть многие подробности особенностей тектонической активности.

Вулканическая активность самого глубокого места Атлантического океана

На территории Атлантики расположено множество вулканов, многие из которых являются действующими. В 2004 году результатом вулканической активности, эпицентр которой пришелся на желоб Пуэрто-Рико, стало огромное цунами, принесшее наибольшие разрушения государствам, расположенным вдоль побережья Индийского океана. Местные вулканы тесно связаны с вулканической системой Карибского моря. Расположенные на больших глубинах, они характеризуются нестабильными флангами, которые способны приносить огромные по масштабам разрушения. Исследование океанических вулканов вместе с желобом Пуэрто-Рико может помочь в изучении наземных вулканов, располагающихся на островах Мартиника, Монтсеррат, Сент-Винсент и других.

Другие глубокие впадины Мирового океана

На свете существует немало глубоких впадин. Желоб Пуэрто-Рико Атлантического океана относится к рейтингу самых глубоких впадин мира, однако в мировом списке он занимает практически последнее место. Уступает ему лишь Японский желоб, причем исследование его глубины продолжается до сих пор. При проведении измерений оказалось, что средняя длина Японского желоба превышает 1000 км. Последнее измерение глубины было осуществлено в 2008 году. Тогда ученые выяснили, что она равна примерно 8 400 м. Максимальный показатель пока остается загадкой.

Не меньший интерес для ученых-океанологов представляет Курило-Камчатский желоб. Его максимальная глубина составляет 9 717 м. Наибольшая ширина всего 59 км, что считается довольно скромным показателем. Это глубокое место в океане имеет долины и каньоны, характеризуется неровным дном, множеством впадин, подробные исследования пока не проводились.

В Тихом океане значительной глубиной отличается желоб Идзу-Бонина. Это глубокое место Тихого океана было обнаружено еще на рубеже 19 и 20 столетий. Наибольшая глубина здесь превышает 9 800 м. Желоб послужил для прокладки телефонного кабеля, причем сначала наибольшая глубина была определена неверно, и из всех замеров выбрали 8 500 м. Затем в ходе детальных исследований установили, что место имеет глубину куда большую.

Желоб Кермадек прославился не только тем, что является глубоким местом, но и одними из самых крупных ракообразных. Средняя величина каждого обитателя желоба Кермадек превышает 30 см в длину. В ходе исследований удалось установить, что максимальная глубина превышает 10 тысяч метров. Удивительно, но желоб стал местом обитания и других морских созданий, некоторые из которых даже неизвестны науке.

Филиппинский желоб имеет максимальную глубину 10 540 м. Находится впадина в Тихом океане. Детальные исследования не проводились, наибольший интерес глубокое место представляет для геологического изучения.

Совсем другая ситуация обстоит с желобом Тонга, который считается одним из наиболее важных объектов изучения океанического дна. Его глубина превышает 10 880 м, это практически максимальный показатель, превзойти который удалось только знаменитой Марианской впадине. Средняя скорость движения плит составляет более 25 см за год. Ученые также изучали маленький остров, расположенный на местности. Средняя скорость перемещения островка также составила 25 см. Это прямо указывает на то, что литосферные плиты обладают одной из наибольших активностей. Желоб Тонга прославился застрявшей в нем ступенью «Аполлона-13». Это место Тихого океана также приняло источник электроэнергии, работающий на плутонии. Есть мнение, что с распадом плутония, который окончится к 2060 году, может случиться настоящее экологическое бедствие. Наконец, стоит рассмотреть место, которое имеет наибольшую глубину в Мировом океане. Речь идет о Марианской впадине.

На свете нет более глубокого места, чем Марианская впадина. Ее максимальная глубина превышает 11 тысяч метров. Средняя же составляет 10 994 м. Исследование впадины началось с 1960 года. Американские ВМС отправили экспедицию из 2 человек в батискафе, которым удалось достигнуть максимально возможной глубины (10 918 м). Неизвестность представляла наибольшую опасность, а с учетом отсутствия современных технологий отважные путешественники подвергали себя значительным угрозам. Тем не менее они сумели вернуться в целости и сохранности и сообщили, что даже самое глубокое место имеет своих обитателей. Увы, но каких-либо подтверждений, кроме их слов, до сих пор нет. Впрочем, телеканал National Geographic отправил самого Джеймса Кэмерона на исследование Марианской впадины. Гениальный режиссер говорил, что на основе полученных им видеоматериалов снимет фильм о чуде природы. Уже сейчас известно, что океаническое дно имеет горы, средняя высота которых превышает 2 км, а наибольшая — 2,5 км.

Другие глубокие впадины Атлантического океана

Сейчас уставлено, что у Атлантического океана насчитывается 4 впадины:

Южно-Сандвичев желоб занимает не только часть Атлантического океана, но и часть Южного. Его средняя длина составляет 1 380 км, а максимальное значение глубины — 8 264 м.

Впадина Романш представляет собой желоб, расположенный рядом с экватором. Среднее значение измерений глубины показывает, что Романш имеет показатель 7 758 м. Кайманова впадина считается одной из самых интересных. Она причислена к зонам, имеющим наибольшую геологическую сложность. Желоб Кайман оказывает влияние на формирование тектонической границы (Карибская и Северо-Американская плиты). Максимальная глубина желоба — 7 686 м. В Каймановой впадине есть уникальная экосистема, недавно в ней были обнаружены особые вулканы. Океанографы из Великобритании нашли уникальные гидротермальные источники, которые находятся ниже отметки 5 000 м.

Именно изучение Каймановой впадины помогает определить, насколько велика геологическая активность плит. Пока установлено, что среднее значение скорости движения превышает 10 мм за год для данного участка Атлантического океана. Именно из-за движения плит появляются разломы и образуются вулканы, которые постоянно извергают магму (лаву). Вулканы, обнаруженные на значительной глубине, называют очень интересно — «черными курильщиками». Образуются они благодаря просачиванию холодной морской воды по трещинам хребтов. Длительный процесс формирования приводит к снижению проницаемости пород, вулканический пепел поднимает окружающую температуру до 360°C и вместе с давлением приводит к реакции, в которой вода взаимодействует с горными породами. В результате мощные струи воды стремительно вырываются, а черный цвет объясняется высоким содержанием сульфидов и сульфатов вместе с окисями металлов.

Большинство глубоководных желобов располагается в Тихом океане. Однако Атлантический тоже сумел обзавестись парой интересных впадин. Для всех желобов характерны узкая ширина, отвесные склоны, протяженность на значительные расстояния, превышающие сотни километров. Пуэрториканский желоб наибольший интерес представляет как важный геологический объект, позволяющий лучше понять и спрогнозировать сейсмическую активность. Сейчас известно, что, как и другие впадины, Пуэрториканский желоб Атлантического океана повторяет островную дугу. Обнаружение новых экосистем в различных глубоководных участках Атлантического и других океанов позволяет рассуждать о возможности жизни в невероятных с точки зрения обывателя условиях. Несмотря на всю грозность, связанную со свидетельством образования огромных разломов, эти участки могут открыть удивительные тайны, о которых раньше люди не могли даже догадываться. Однако в связи со сложностью исследований такие места остаются загадкой.

Источник

.jpg)