Варвар ская энциклопедия: Аральское море

Аральское море на топографических картах.

Флора и фауна Аральского моря

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ

До недавнего времени вода Аральского моря по своему составу приближалась к водам материкового стока. Основное население моря составляют виды, широко распространенные в континентальных водах. Это солоноватые формы, пресноводные по своему происхождению, но приспособившиеся жить в соленой аральской воде в силу благоприятных для них особенностей ее состава.

В фитопланктоне преобладают диатомовые и сине-зеленые водоросли, в зоопланктоне — коловратки, ветвистоусые и веслоногие рачки, личинки насекомых и моллюсков.

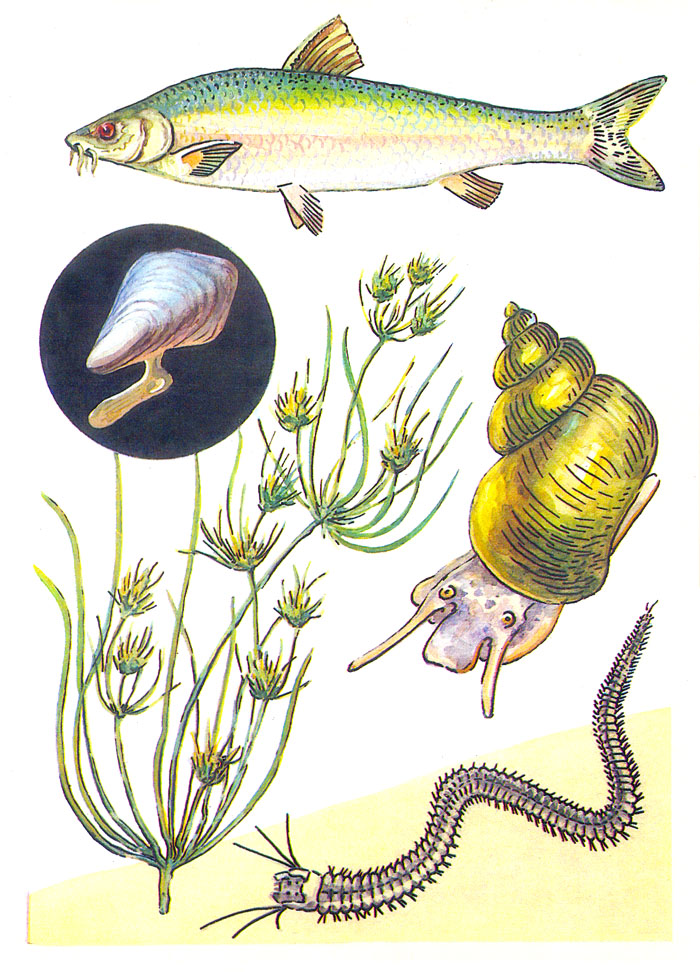

Большая часть дна покрыта серым илом. Из растений преобладают роголистник, харовые водоросли и зостера. Среди донных животных основную массу составляют моллюски, главным образом дрейссена. В зависимости от грунта моллюски дрейссена образуют сообщества или с личинками комара-толкунца, или с моллюском адакной. В меньшей степени обитают здесь моллюски сердцевидки, гидробии, теодоксисы. По видовому составу в бентосе наиболее многочисленны ресничные черви турбеллярии. В прибрежной полосе — обилие бокоплавов понтогаммарусов.

Бентос служит хорошей кормовой базой для рыб, которых в Аральском море более 20 видов. Основу промысла составляют: лещ, сазан, усач, вобла.

В связи с падением уровня воды и ее осолонением в море были вселены и акклиматизированы различные виды беспозвоночных и рыб, которые хорошо переносят повышенную соленость. Среди таких азово-каспийских вселенцев два вида креветок, три вида мизид, червь нереис, моллюск синдесмия, рыбы атерина и бычки.

На открытке: аральский усач (длина до 1 м), каспийская гидробия (высота до 5 мм), харовая водоросль толипелла, червь нереис. В круге — личинка дрейссены (увеличено).

ЭНДЕМИКИ АРАЛЬСКОГО БАССЕЙНА

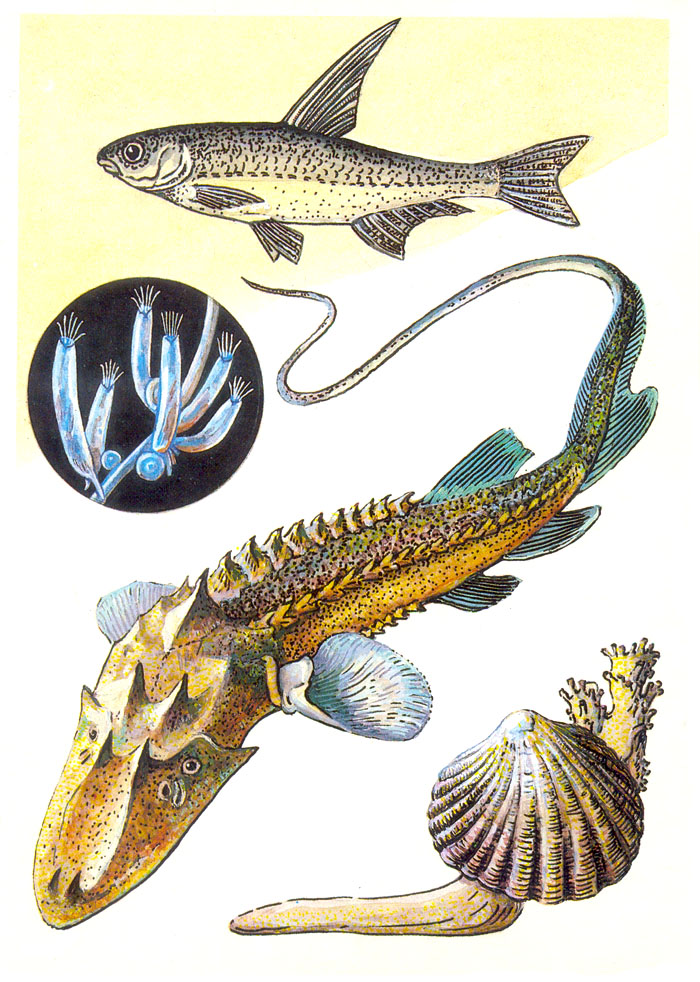

Аральское море за долгий период существования пережило ряд геологических эпох, что определило неоднородность его фауны. Наряду с основным арало-каспийским комплексом, широко представленным и в других водоемах, в Аральском море возникли формы, свойственные только фауне Арала. Из некоторых аральских аборигенов и новых форм составилась группа аральских эндемиков, животных, которые живут только в Аральском бассейне и не встречаются за его пределами. Большинство из них существует в ранге подвида, некоторые обособились в самостоятельный вид, как мшанка бавербанкия аральская или моллюск сердцевидка Ламарка. Рыбы остролучки и лжелопатоносы составляют два эндемичных рода.

Остролучки — рыбы из семейства карповых. Отличаются они большим спинным плавником, в котором имеется жесткий острый луч-колючка. По нему, видимо, рыбы и получили свое название. Держатся остролучки на равнинном течении рек Аральского бассейна.

Лжелопатоносы относятся к семейству осетровых. В Амударье живут большой и малый амударьинские лопатоносы, в Сырдарье — сырдарьинский лопатонос. У большого лопатоноса между глазами и на затылке имеются два острых шипа, этим он отличается от других видов. Треть длины тела приходится у него на хвостовую нить — вытянутую верхнюю лопасть хвостового плавника. У лопатоносов — широкое лопатообразное рыло, от которого, видимо, и произошло их название. Аральские лопатоносы имеют ближайших родственников (близкий род) только в Миссисипи. Это указывает на то, что лопатоносы — древнейшая группа рыб, которая имела некогда единый ареал на Земле и пережила ряд геологических эпох.

На открытке: остролучка (длина до 18 см), большой амударьинский лопатонос (длина до 60 см без хвостовой нити), сердцевидка Ламарка (длина до 30 мм). В круге — мшанка бавербанкия (увеличено).

ЗАПОВЕДНИК «БАРСАКЕЛЬМЕС»

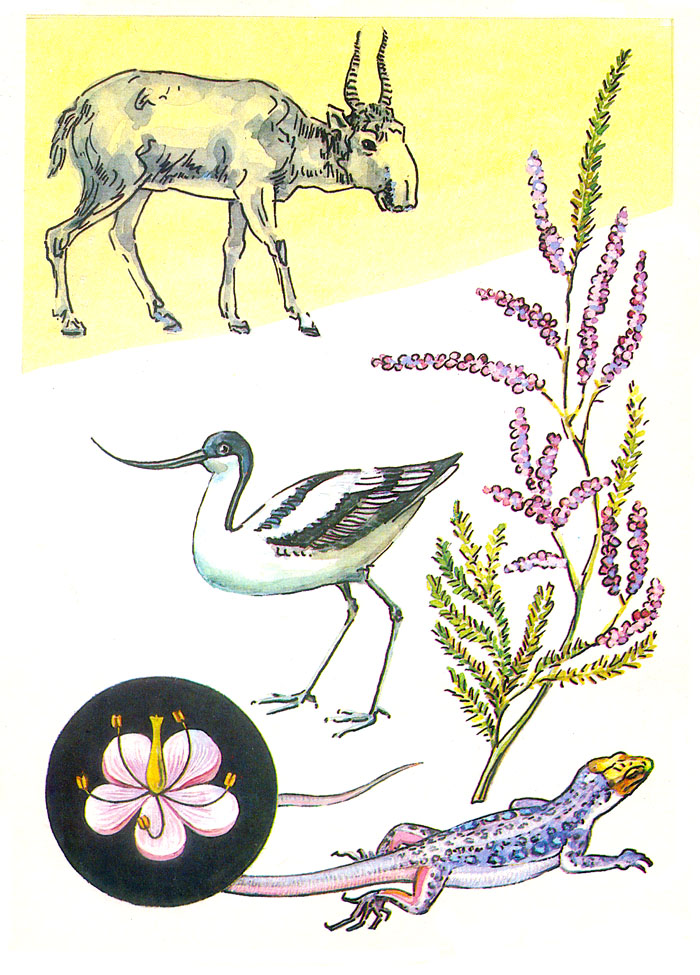

В северной части Аральского моря находится остров Барсакельмес, участок суши, который не покрывался водами моря с раннечетвертичного периода. Название острова в переводе с казахского означает «Пойдешь — не вернешься». Многочисленные легенды связывают это название с бурным морем, со шквальными ветрами и жестокими песчаными бурями, а возможно, название связано с отсутствием на нем пресной воды. Кругом шумит соленый Арал, и человеку негде напиться. Звери и птицы приспособились пить воду из моря или соленых озер.

В 1939 году на острове был создан заповедник для охраны и восстановления численности древнейших млекопитающих Земли — сайгаков, находившихся к тому времени на грани исчезновения. Сейчас численность этих уникальных горбоносых антилоп восстановлена. Гордостью заповедника являются также изящные джейраны и быстроногие куланы. Оба вида занесены в «Красную книгу СССР».

Остров представляет собой типичную глинистую пустыню со скудной растительностью. Только ранней весной расцветают ненадолго яркие цветы — эфемеры. В прибрежной полосе песков растут тростники, вейник тамарикс, селитрянка, эфедра.

Здесь водится много сусликов, тушканчиков, ушастых ежей. Из пресмыкающихся обычны такырные круглоголовки, пискливые геккончики, быстрые ящурки. Среди змей самыми многочисленными и опасными являются щитомордники. В ночное время активизируются насекомые, характерные для глинистых пустынь.

На острове более 200 видов птиц. В пустыне и на такырах живут каменки, кулики-авдотки, пеганки, по обрывам — стрижи и ласточки, в тростниковых зарослях — камышовки, ходулочники, шилоклювки.

На открытке: сайгак, шилоклювка, тамарикс, быстрая ящурка. В круге — цветок тамарикса.

Источник

Флора и фауна

Флора и фауна Аральского моря бедны и качественно, и количественно (табл. 103 и рис. 278).

| Группа | Число видов |

|---|---|

| Фитопланктон | 39 |

| (из них диатомовых) | 18 |

| Зоопланктон | 24 |

| (из них коловраток | 8 |

| ветвистоусых ракообразных | 7 |

| копепод) | 7 |

| Фитобентос | 7 |

| Зообентос | 48 |

| (в том числе моллюсков | 6 |

| амфипод | 1 |

| низших ракообразных) | 8 |

| Рыб | 20 |

Рисунок 278. Зональное распределение аральской фауны.

Однако и в этом море, несмотря на малую солёность, наибольшую по массе роль в фитопланктоне играют диатомовые водоросли (главным образом Actinocyclus Ehrenbergi), меньшую — зелёные (главным образом Botryococcus Braunii). Животный планктон в большой степени носит пресноводный облик и в основном состоит из коловраток и ветвистоусых ракообразных. Также пресноводный генезис имеет и наиболее массовая форма зоопланктона — веслоногое ракообразное диаптомус (Diaptomus salinus). Он питается диатомовой водорослью — актиноциклюсом, а сам во множестве поедается молодью рыб, а иногда и взрослыми рыбами.

Среди донных растений особый интерес представляет морская трава зостера, проникшая сюда в недавние времена из Средиземного моря через Чёрное, Азовское и Каспийское.

Ни одна группа животных не представлена в аральском бентосе большим числом видов, кроме турбеллярий (табл. 104).

| Группа | Число видов |

|---|---|

| Фораминиферы | 2 |

| Нематоды | 7 |

| Турбеллярии | 12 |

| Олигохеты | 3 |

| Мшанки | 1 |

| Амфиподы | 1 |

| Брюхоногие моллюски | 2 |

| Двустворчатые моллюски | 4 |

| Личинки насекомых | 6 |

| Водяные клещи | 1 |

Наиболее массовое значение в бентосе имеют некоторые олигохеты, та же, что и в Азовском море, остракода (Cyprideis littoralis), единственный здесь бокоплав, очень близкий к азовскому (Ponto-gammarus aralensis), двустворчатые моллюски каспийского генезиса — адакна и дрейссена (Adacna minima и Dreissena polymorpha) и в меньшем количестве проникшая сюда, вероятно, одновременно с зостерой и тем же путём — средиземно-морская съедобная сердцевидка (Cardium ediile). К этим формам в большом количестве добавляются личинки ручейников и хирономид (мотыля). Средняя биомасса бентоса Аральского моря, в подавляющей массе состоящего из двустворчатых моллюсков, не превышает 20 г/м2, т. е. уступает не только Азовскому морю, но и северной части Каспийского. Дрейссена в этом последнем нередко даёт биомассу в 2–3 кг/м2, в Арале же не превышает нескольких десятков граммов. Остракода ципридеис в Азовском море давала сотни тысяч экземпляров на 1 кв. м, а в Аральском едва одну тысячу.

Хотя и планктон, и бентос не дают в Арале высоких показателей биомассы, они служат хорошей кормовой базой для рыб.

Рыбы Аральского моря имеют пресноводный облик; здесь нет ни одного представителя сельдевых или бычковых, так обильно представленных в Каспии. В основной массе рыбы Арала представлены карповыми (12 видов, или 60%), окуневыми (3 вида, или 15%).

Основные промысловые объекты Аральского моря — сазан, лещ и вобла. Промысел даёт около 400 тыс. ц рыбы в год (около 8–10 кг/га).

Из краткого анализа флоры и фауны Аральского моря можно сделать заключение не только об очень большой качественной (видовой) бедности, но и об отсутствии здесь наиболее характерных компонентов реликтовой каспийской фауны — ракообразных, моллюсков и рыб, за исключением немногих форм.

Эту качественную бедность можно объяснить только тем, что сравнительно небольшое Аральское море пережило в своей истории настолько значительные колебания гидрологического режима и, в частности, солёности, что даже выносливая каспийская фауна в подавляющей массе в нём вымерла.

Зарегулирование речных вод Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи должно будет сказаться на Аральском море значительно сильнее, чем на Азовском и Каспийском, в силу его замкнутости и малого объёма. Через несколько десятков лет площадь Аральского моря может сократиться примерно на 40%, а солёность возрасти до 25—30‰.

При таких масштабах изменений многие представители современной аральской фауны не смогут существовать, и необходим ряд серьёзных мероприятий по введению в Арал новых форм рыб и кормовых беспозвоночных, для которых указанное повышение солёности не будет гибельным.

Источник

Все об акулах

Аральское море

Умирающее море-озеро

Аральское море, или как его еще называют, Аральское озеро — сравнительно молодой водоем. Его возраст оценивается учеными «всего» в 20 тыс. лет. Оно расположено в Средней Азии, на границе Узбекистана и Казахстана.

Совсем недавно, каких-то полвека назад, этот водоем процветал всеми формами жизни, которая изобиловала в его водах.

Сейчас море умирает.

В настоящее время это — бессточный водоем. Когда река Амударья, некогда впадавшая в Каспий, изменила вдруг направление и затопила чашу Аральской низменности, возникло Аральское море-озеро — своеобразный водный оазис среди пустынь Средней Азии.

За всю свою недолгую историю это море неоднократно мелело и становилось полноводным.

В наши дни ему грозит реальное исчезновение — питающие Арал реки Сырдарья и Амударья почти полностью используются людьми для орошения многочисленных полей, принося к морю лишь малую толику своих вод.

Многие виды животных, проживающих в море, стоят на грани исчезновения, поскольку не могут приспособиться к условиям проживания в воде с большой соленостью. Если так будет продолжаться, то морю грозит полное обмеление и гибель, как водоема. На его месте останется лишь чаша низменности, заполненная солью.

То, что происходит в настоящее время с этим морем — настоящая экологическая катастрофа, вина за которую лежит на человеке.

О темпах обмеления и высыхания моря говорят следующие цифры: уровень воды за полвека (с 1960 г., когда началось обмеление) снизился почти на 28 метров, т.е. максимальная глубина моря уменьшилась почти вдвое, объем воды — почти в 20 раз. Акватория моря уменьшилась более, чем в 6 раз и в настоящее время едва превышает 13 тыс.кв.км. Соленость воды возросла почти в 10 раз.

Ни о каком рыбном промысле в настоящее время здесь речи быть не может.

Усыхание моря повлияло и на климат в регионе, который стал более континентальным. Возникли проблемы и с экологией всего района, где расположился Арал.

Фауна Аральского моря все еще представлена животными, проникшими сюда из Каспия, а также из рек, несущих в него свои воды. Из ценных видов рыб следует отметить шипа (семейство осетровых), аральскую кумжу (семейство лососевых) и аральского усача. Кроме этих рыб в Аральском море обитает несколько видов бычков, которые попали сюда из Каспия.

Разумеется, акул и других кровожадных рыб в Аральском море никогда не было и нет.

Сосед Аральского моря-озера — Каспий живет более насыщенной жизнью

Источник

Аральское море

Аральское море — это уникальное озеро (море) в Средней Азии. Аральское море — Арал… Слово это, дошедшее до нас из глубокой древности, означает «остров». Море и вдруг — остров! Не странно ли? Но вспомним, кстати, что именно «островами» назывались на Руси самые драгоценные угодья.

Аральское море — история гибели

Аральское море питали реки Амударья и Сырдарья. Ныне все это в прошлом. Эти великие реки, входящие в число 34 крупнейших водных артерий мира, до Арала сегодня не доходят.

Гибель Арала — сознательное дело рук человеческих — в ряду мировых экологических катаклизмов ставится на второе место (после угрозы уничтожения тропических лесов в бассейне Амазонки). Но последствия исчезновения моря для огромного среднеазиатского региона, да и не только для него, трудно назвать иначе, как ни с чем ни сравнимой катастрофой. Прежде всего, потому, что вопрос поставлен о самом существовании людей, населяющих этот регион.

Приток воды в Аральское море, до 1960-х гг. уравновешивавшийся испарением (около 65 км3/год), в последнее время составлял от нуля до 20 км3/год. Основная причина—увеличение расхода воды на орошение, на новые, несовершенные ирригационные системы и водохранилища, которые разбирают и испаряют воду на пути к морю. В результате уровень Аральского моря к настоящему времени понизился по сравнению с уровнем 1957г. (тогда абсолютная отметка составляла 54м) более чем на 14м.

Его площадь уменьшилась с 66,5 тыс. км2 примерно до 36 тыс. км2, объем воды с 1000 км3 почти до 320 км3. Соленость воды за это время повысилась с 8—14 г/л до значения 25—50 г/л. Полностью вышла из воды отмель, разделяющая Арал на Малый (Северный) и Большой. Изменила свое русло Сырдарья и впадает теперь не в Большой Арал, как раньше, а севернее, в Малый Арал. В значительной мере оголилась меридиональная гряда, разделяющая Большой Арал на восточную и западную части. Осушенное бывшее дно моря представляет собой пустыню. Пресноводная рыба, добыча которой раньше составляла более 40 тыс. т в год, практически исчезла. Из-за большой солености воду не могут пить животные.

Площадь обнажившегося дна — примерно 3 млн. га. И эти безжизненные, покрытые соленым песком пространства расширяются. В Приаралье стали обычными пылевые соленые бури. Ежегодно, по данным лаборатории космического мониторинга, за рубежи Приаралья ветром уносится около 72 млн. т соли. Эту едкую пыль он уносит в южном направлении до 500 км, в восточном — до Янгиегского района Узбекистана, что близ Ташкента, оседает она и в Тянь-Шане, и на Памире, где берут начало Амударья и Сырдарья. А ведь их воду употребляют миллионы людей, проживающих в Туркменистане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане.

Аральское море — прогнозы на будущее

Исходя из приведенных фактов, нетрудно представить, что произойдет в будущем. Ведь уже сегодня общее количество солей, выпадающих за год на поверхность почвы в Приаралье, достигло в среднем 520 кг на га. Это послужило одной из причин деградации здесь почвы, а в Каракалпакии, Кзыл-ординской и Ташаузской областях тяжелейшая обстановка сложилась и для здоровья людей.

Изданы и рекомендации по лесомелиоративному освоению южной части осушенного Аральского дна. Разработан проект закрепления подвижных песков и посадки сеянцев пустынных пород растений на 326 га бывшего дна залива Рыбацкого. Приступили и к изучению технологий создания защитных насаждений. Через четыре года на одном гектаре угодий прижились до тысячи растений, а на отдельных участках и того больше.

Кусты уже достигли двухметровой высоты, развили густые кроны, цвели и плодоносили. А это значит, что вскоре начнется самосев лесных пород и их количество дойдет до 3 тыс., на гектаре. Такой процесс наблюдается на осушенном дне бывших Муйнакского и Рыбацкого заливов.

Новое поколение пустынных растений позволит полностью закрепить верхний слой грунта на данной территории, предохранить его от выноса ветром. При этом необходимо отметить, что созданные культуры через 2—3 года образовали значительный запас зеленой массы 4— 5 ц с 1 га.

В пятилетнем возрасте этот запас достиг уже более 7—10 ц с 1 га. Без помощи человека на такое самозарастание ушли бы многие годы.

Подвижные пески не ждут. Пустыня, если ее не остановить вовремя, быстро начинает увеличивать свои рубежи. Создание защитных лесонасаждений— единственный способ преградить дорогу пескам и пыльным бурям.

Академик А. С. Берг в своей книге «Аральское море», написанной в начале века, предостерегал, что в случае высыхания водоема на его дне образуется слой соли. Ветры здешние — сильные, соль поднимется вверх и осядет на многие сотни километров от Арала, в том числе и на ледниках Памира, где начинаются реки, питающие море. Начнется катастрофа. Так оно и вышло.

Как спасти Аральское море

В настоящее время уровень воды в Арале может стабилизироваться только в том случае, если приток в море увеличится до 30—35 км3 за год, т. е. до уровня испарения с новой площади моря.

Довольно легко представить, что аральскую воду в самом недалеком будущем по составу трудно будет отличить от воды Сарыкамыша. Концентрация солей в Сарыкамыше в 2,5 раза больше, чем в Арале, и вода там намного ядовитее. 5 км3 сбросных вод для подпитки Арала должны проделать по каждому из коллекторов почти тысячекилометровый путь. А сколько воды дойдет до моря?

Какую ее часть поглотит естественная фильтрация в почву? Наиболее крупный в Средней Азии Каракумский канал теряет на фильтрацию, по разным оценкам, от 18 до 47% переносного объема воды. Именно это стало причиной образования соленых болот в пустыне и подтопления почвы в районе Ашхабада.

В случае реализации данного проекта Аральское море уже никогда не получит эту пусть даже и неочищенную воду, растечется она по пустыне и превратится в «ядовитый испаритель».

По самым скромным подсчетам специалистов, учитывая истинные КПД систем, на фильтрацию и испарение на поливных массивах бассейнов Сырдарьи и Амударьи ежегодно теряется от 35 до 40 км3 воды, что составляет почти половину общего стока рек. Во всевозможные понижения и впадины посреди пустыни, по разным оценкам, стекает от 5 до 10 км3 коллекторно-дренажных вод, 5 км3 испаряется с поверхности рукотворных водохранилищ.

Эти водоемы уже затопили сотни тысяч плодородных гектаров, о нехватке которых так грустят иные вдохновители недавнего массированного наступления на пустыню. Возьмем нижние пределы приведенных оценок. Получается, что как минимум 45 км3 воды идут куда угодно, только не в Арал.

Смотрите видео про Аральское море:

Аральское море будет спасено:

Источник