Жизнь в океане: общая характеристика

Океан может быть разным: спокойным и ласковым, ревущим и бушующим. Но, какой бы он ни был, в нем всегда есть таинственность и загадка. Его глубины и в наши дни хранят много тайн. Загадочная жизнь в океане привлекает и манит исследователей до сих пор.

История же его неотделима от истории живых организмов. В ней столько белых пятен! Можно считать, что заполнение их началось совсем недавно и продлится еще много и много лет. Только сейчас начинается поиск ответа на вопрос о том, какова роль океана в жизни всей планеты.

Рождение и развитие

Более четырёх миллиардов лет назад произошло важнейшее событие — родился Океан. В результате облик нашей планеты в корне изменился. Возникла атмосфера, сформировался климат. Сначала началась жизнь в океане, а затем и на суше. Сейчас он занимает большую часть всей поверхности планеты.

С чего все начиналось? Предполагается, что вода вышла из камней и руды, из недр Земли. Под высоким давлением, она была выжата изнутри планеты в виде водяного пара. Горячий пар остывал, охлаждал Землю. Выпадал в виде осадков.

Со временем из небольших луж и озер образовался огромный океан. Он изменил внешний вид и климат планеты так, что стало возможным зарождение жизни.

Значимость океана в жизни человека

Чтобы оценить, какую роль играет Мировой океан в жизни человека, животных, растений, планеты, достаточно знать следующее:

- Половину необходимого для дыхания кислорода, для всех живущих на планете вырабатывает растительность океана.

- Вода медленнее суши нагревается и остывает. Это свойство приводит к тому, что большую половину солнечной энергии сохраняет океан. Он — своего рода аккумулятор тепла, поступающего на планету, не дающий Земле стать слишком горячей или холодной. На планете постоянно поддерживается комфортная температура.

- Океан управляет климатом. Теплые и холодные течения обеспечивают определенную погоду на разных континентах.

- Он является поставщиком влаги на сушу. Благодаря ему, выпадают дожди, орошающие сушу. Океаническая вода испаряется, попадает в атмосферу, переносится ветром и выливается осадками на землю.

- В нем сосредоточена основная биомасса планеты. Океан – это питание для людей и животных, лекарство, стратегическое сырье для промышленности.

Возникновение жизни

Предполагается, что жизнь в океане началась с бета-клеток. Со временем появились белковые тела — первородные организмы. Океан заполнили строматолиты, которые научились использовать энергию солнца. Они первыми стали использовать фотосинтез для питания. Миллионы лет их работы позволили насытить атмосферу необходимым количеством кислорода.

А появившиеся позже животные использовали строматолиты в качестве пищи. Сейчас эти древние белковые организмы исчезли. Остались только в виде каменных памятников прародителей жизни.

Кто обитает в океане

Все живые организмы Мирового океана делят на три принципиально разные группы:

- Планктон. Он существует только в воде, размеры — от долей миллиметра до метра.

- Нектон — рыбы, кальмары, крабы, млекопитающие.

- Бентос. Обитает на дне.

Как видно, обитатели океана разнообразны, их виды изменяются в зависимости от глубины, на которой протекает их жизнь. Но сколько всего их существует? На этот вопрос биологи дают только приблизительный ответ — более 200 тысяч. Ведь океан исследован не до конца и регулярно ученые открывают все новые и новые виды. Особенно ближе ко дну, на больших глубинах.

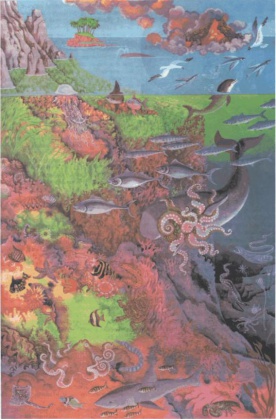

Большинство всех живых существ распространено в верхних слоях, близко к побережью, на шельфах. Благодаря солнечной энергии здесь наиболее комфортные условия для жизни. Хорошая освещенность необходима растениям для фотосинтеза. Разнообразие же растений дает пищу рыбам, крабам, моллюскам.

Подальше от берега, на поверхности, господствует планктон. Он является основной пищей не только для рыб, но и для млекопитающих. А на дне встретить можно раков, моллюсков, омаров, крабов. Даже на самых больших глубинах есть жизнь.

Связь океана с жизнью на Земле

Некоторые думают, что жизнь человечества будет вечна. Однако науке известно несколько этапов развития нашей планеты, по истечении которых исчезало огромное количество живых существ, населяющих ее. Жизнь на Земле и жизнь морей и океанов прочно и навсегда связаны друг с другом. Существует установленный факт их взаимного влияния.

Если происходит потепление климата, выравнивается температура воды на глубине и поверхности. Перестает происходить круговорот воды. На поверхности морей и океанов интенсивно размножаются бактерии, которые перекрывают доступ кислорода. Гибнет вся жизнь в воде. Выделяется сероводород. Он, распространяясь по суше, отравляет растения и животных суши.

Увы, так уже было. Ученые связывают эти явления с исчезновением ряда растений и животных, происходившее на Земле не менее четырех раз. На сегодняшний день проблема потепления является широко обсуждаемой. Многие страны мира объединились, чтобы противостоять изменению климата.

Защита океана

Морские и океанические рыбы до сих пор остаются добычей. На них охотятся в больших масштабах. Потребление рыбных продуктов достигает рекордно высоких цифр. Но жизнь в океане богата и неисчерпаема только на первый взгляд. Немало видов растений и рыб находятся на грани исчезновения. Поэтому на защиту океанов обращается все большее внимание.

Так, уже несколько десятилетий запрещена охота на китов. Ограниченное разрешение осталось только у северных народов. Для них китовая охота жизненно необходима. Существует разнарядка и на отлов крабов, добычу отдельных сортов водорослей.

Остро стоит проблема с использованием химических ядовитых соединений в земледелии. Попадая через реки, сточные воды загрязняют океан, убивают его обитателей.

Немало влияют на уровень загрязнения аварии на морских судах, перевозящих нефть, удобрения, опасные химические продукты.

Не проходят бесследно и различные научные исследования, геологические изыскания. Механические, электромагнитные волны вредят жителям океана. Влияют на размножение и потомство.

Узнавать, какая жизнь в океане, морях, насколько она нуждается в защите, – обязанность всех развитых государств. От его состояния зависит будущее. Насколько защищен океан, настолько защищено человечество!

Источник

Жизнь в Мировом океане

Огромен и разнообразен живой мир океана: более 150 тыс. видов животных и более 10 тыс. видов водорослей обитают в нем. Даже теперь, когда развились наземные животные и растения, в водной среде их обитает значительно больше, чем на суше. Здесь живут самые крупные животные, например кит, который в 25 раз тяжелее слона — самого большого животного суши; крупнейшие растения — водоросли, протяженностью во много десятков метров. Условия существования в воде всего живого гораздо благоприятнее, чем на суше: здесь нет резких колебаний температуры, окружающая вода хорошо поддерживает в пространстве тело организма и ему не нужен столь мощный скелет или корни, как обитателям суши, противостоящим воздействию воздушной стихии.

В органическом мире морей и океанов выделяются плавающие животные и растения — планктон и нектон, а также бентос, т. е. совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте морей, озер, рек. Бентос делится на животный (зообентос) и растительный (фитобентос). Больше — зообентоса, особенно в прибрежных мелководьях.

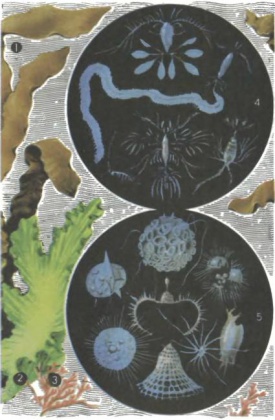

Морские промысловые водоросли и планктон. 1—ламинария («морская капуста»); 2—ульва («морской салат»); 3—хондрус; 4—ракообразные планктоны; 5—простейшие придонного планктона.

Морские организмы очень разнообразны. Это моллюски, ракообразные, рыбы и пр. Основную массу фитобентоса составляют бактерии и водоросли. Они образуют целые подводные луга, раскинувшиеся на огромном пространстве. В нашей стране заросли ламинариевых и фукусовых водорослей особенно значительны у Мурманского, Беломорского и Дальневосточного побережий; они дают здесь урожай за год в среднем 200 т с 1 га. На мелководьях, где обилие солнечного света, живут синезелёные водоросли — очень мелкие растения, покрывающие камни слизистой пленкой. Глубже обитают самые крупные бурые водоросли — ламинарии, фукусы, макроцистиды и др. Они прикрепляются ко дну и образуют густые подводные леса. Самые глубоководные — красные водоросли; они тоже прикреплены ко дну, растут небольшими кустиками, иногда сплошным ковром устилая дно моря. За цвет их называют багрянками.

Следующее подразделение живых организмов — планктон. Они не прикреплены ко дну, но и не способны активно передвигаться, а лишь пассивно переносятся течениями. Фитопланктон, представленный водорослями, развит в верхнем, освещенном слое воды. Зоопланктон населяет всю толщу воды. Преобладают в нем ракообразные, многочисленны простейшие (радиолярии, фораминиферы, инфузории), кишечнополостные (медузы, сифонофоры, гребневики), крылоногие моллюски и др. Планктон служит пищей для рыб и многих водных животных. Помимо основной массы одноклеточных диатомей среди планктонных водорослей встречаются и крупные, они образуют обширные скопления, например в знаменитом Саргассовом море в Атлантическом океане.

Наконец, организмы, способные активно плавать,— нектон. Они противостоят течениям и перемещаются на значительные расстояния. К нектону относятся рыбы, китообразные, ластоногие, черепахи, пингвины, кальмары, водные змеи.

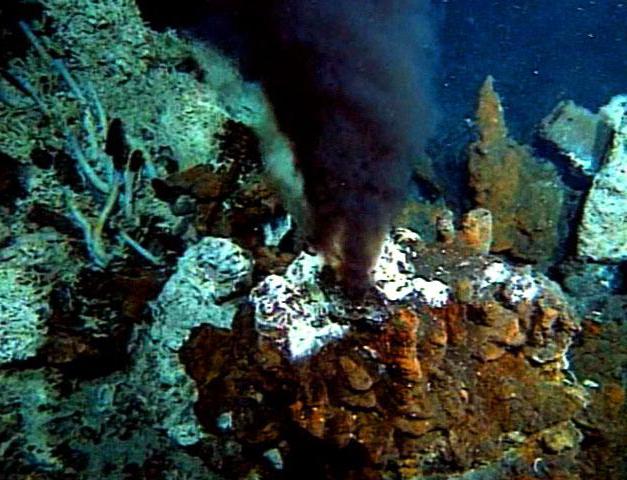

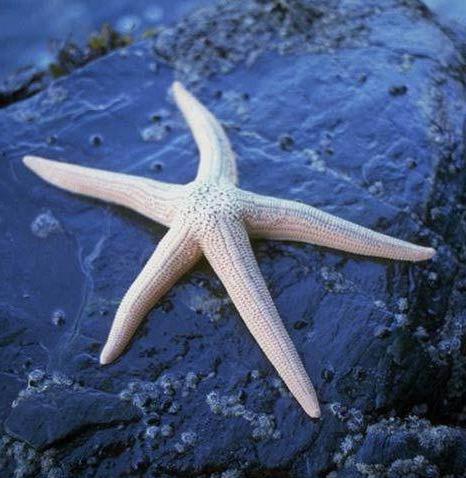

Условия существования для организмов на разных глубинах неодинаковы. На прибрежных мелководьях (литораль, литоральная зона), где постоянны волнения и прибой, а также приливы и отливы, дважды в сутки заливающие водой полосу побережья шириной обычно меньше 1 км (местами — 10—15 км), организмы имеют приспособления к смене пребывания на воздухе и в воде, резким изменениям температуры, солености, воздействию солнца и прибоя. Чтобы не быть уничтоженными, моллюски, например, настолько крепко прикрепляются к скалам, что как бы срастаются с ними, крабы снабжены цепкими клешнями, а рыбы зоны прибоя, например бычки, имеют плавники-присоски. Обитатели илистых и песчаных мелководий — креветки, двухстворчатые моллюски, морские звезды и др.— зарываются в грунт. На глубинах от 200 до 2000 м, в пределах материкового склона, располагается так называемая батиальная зона (батиаль). Она занимает 20% площади Мирового океана, имеет значительные уклоны; здесь слабые сезонные колебания температуры, растительный мир беден из-за почти полного отсутствия света, животные, главным образом рыбы, переходные к глубоководным, часто связаны с грунтом. Еще глубже — абиссальная зона (абиссаль), где глубины более 2 км. Это дно (ложе) океанов в виде плоских холмистых равнин, котловин, плато и горных хребтов. Вода в абиссальной области малоподвижна с постоянно низкой температурой (1—2°С, в высоких широтах — ниже 0°С), постоянной соленостью (34,7%), плотностью и почти полным отсутствием света. Растительность — бактерии и водоросли. Своеобразен глубоководный животный мир. Тело животных нежное, хрупкое, с тонкими длинными придатками для обеспечения плавания или увеличения площади опоры на вязком грунте. У некоторых — нет глаз, тогда как у других — очень большие глаза. Многие организмы светятся. Хищники способны заглатывать животных, превышающих их собственные размеры. В 1957 г. советская гидробиологическая экспедиция на корабле «Витязь» исследовала глубочайшую Марианскую впадину. При помощи трубок и тралов она добыла ил с этой самой большой в мире глубины в 11 022 м. А в 1960 г. швейцарский ученый Ж. Пиккар в батискафе «Триест» опустился в Марианской впадине на глубину 10 919 м. Мощные прожекторы помогли ученому познакомиться с жизнью, протекающей в полной темноте и при давлении в 1000 ат; он увидел живые существа, похожие на плоских рыб.

Для океанографических исследований используют батискаф — глубоководный автономный самоходный аппарат. Он управляется находящимся в нем экипажем. Создано много конструкций. Все батискафы состоят из корпуса-поплавка, из стальной гондолы с аппаратурой управления, системой регенерации воздуха, радиостанцией, ультразвуковым телефоном, телекамерой, научными приборами, устройством для взятия проб грунта, фото- и телеаппаратурой. Того же назначения и батисфера — шарообразная камера с аппаратурой и кабиной для экипажа, но уже спускающаяся на тросе с борта корабля.

Жизнь на небольших глубинах изучают с помощью планктонных сетей. Они устроены так, что их можно вместе с живыми организмами и пробой воды закрыть на любой глубине. Применяют также дночерпатели, драги и тралы, которые спускают на тросах с помощью лебедок и тянут по дну, собирая организмы бентоса. У такой драги по дну движется металлическая рама с ножами для срезания и сбора организмов в прикрепленный к ней сетчатый мешок. Опускаемые на тросах тяжелые грунтовые трубки вонзаются в рыхлые осадки дна и забирают колонки ила до 30 м длиной. Такие колонки грунта служат ученым одним из источников сведений о жизни океана и его истории. Широко используются для исследования моря и гидростаты — стальные камеры, в которых опускается наблюдатель.

Биологические богатства морей и океанов имеют огромное народнохозяйственное значение. Они существенный источник продовольствия. Рыбы, киты, тюлени, ракообразные, моллюски — все это пища, богатая жирами, витаминами и белками. Белки и жиры можно добывать из водорослей, особенно из хлореллы: с 1 га получают до 40 т ее сухого вещества, из которого добывают 20 т полноценного белка и 6 т жира. Точно так же небольшая креветка криль, в несметных количествах водящаяся в океанических водах южного полушария, может дать значительные промышленные выходы животных белков и жира. Хотя биологические ресурсы Мирового океана нельзя считать неисчерпаемыми, однако они таят еще большие резервы, к использованию которых человечество только приступает.

Источник